El 13 de noviembre de 1577, casi exactamente cinco años después de la aparición de la Stella Nova, que había trastornado su vida, poco antes de que se pusiese el Sol, Tycho se encontraba junto a uno de sus criados, que pescaba en uno de los viveros, cuando levantó los ojos al cielo para ver si la noche que se anunciaba sería serena. Entonces vio un astro tan brillante como Venus a la puesta del Sol y en la misma región del poniente. Ahora bien, Tycho sabía que Venus, observado por la mañana unos días antes, en las cercanías de Júpiter, se hallaba lejos de ese punto. Durante un momento pensó en Saturno, que debía de encontrarse en aquella región del cielo, pero Saturno jamás relucía con semejante brillo, y jamás podía ser visto en presencia del Sol. ¿Se reproducía el milagro de la Stella Nova? Tycho preguntó a sus criados si ellos también veían la estrella. Sí, le respondieron. Entonces Tycho esperó con impaciencia la hora del crepúsculo. Su espera no fue vana, puesto que, al irse retirando la luz diurna poco a poco, apareció un astro no solamente resplandeciente y de una blancura lívida, sino con una cola muy larga, difusa por el lado de levante, y dirigida al lado opuesto del Sol, con toda suerte de cabellos y rayos rojizos que, más espesos cerca de la estrella, se hacían más raros hacia su extremo, curvándose ligeramente hacia arriba. Así pues, ¡era un cometa!

Aquella primera noche, Tycho calculó que la cabeza del cometa tenía un diámetro de siete minutos y la cola una longitud de veintidós grados, de suerte que se extendía desde la cabeza de Sagitario hasta los cuernos de Capricornio. Lo observó a continuación noche tras noche, hasta su desaparición, en enero de 1578.

Pudo así establecer que la cola estaba compuesta de rayos solares que se filtraban a través de la cabeza, pero sobre todo que se hallaba por lo menos seis veces más lejos que la Luna. Y aquello tenía una importancia considerable. En efecto, en el viejo sistema del mundo de Aristóteles y Ptolomeo, la esfera portadora de la Luna encerraba, con la Tierra, todo lo que era irregular y cambiante, la atmósfera, por ejemplo; y los cometas no eran otra cosa sino meteoros, emanaciones atmosféricas. En el exterior de dicha esfera, por el contrario, reinaba la perfección celeste: una serie gradual de esferas sólidas de cristal, cada una de las cuales portaba un astro que le era propio, planetas o Sol, hasta la última esfera de las fijas, en la que las estrellas estaban engarzadas. Ahora bien, se dijo Tycho, si el cometa estaba más allá de la Luna, navegando entre las órbitas planetarias, es que las esferas de cristal no existían, de lo contrario, ¿cómo iba a poder atravesarlas?

De modo que los cometas eran engendrados en los cielos, mensajes divinos que rompían la armonía que el Señor había ordenado para las esferas superiores, enviando un mensaje o una advertencia a los hombres que vivían en este más acá que Él había querido caótico, desordenado.

Tras su descubrimiento, Tycho repitió ante sus visitantes, sorprendidos de que se pudiese contradecir de aquel modo a Aristóteles, y como rivalizando con él, que la opinión del estagirita sobre la naturaleza de los cometas había estado fundada en la meditación, no en la observación o la demostración matemática. Sin embargo, dudó un tiempo antes de poner sus ideas por escrito: como antaño con la Stella Nova, le repugnaba incluir su descubrimiento en una construcción global, es decir, abandonarse a las «hipótesis».

Sin embargo, lo hizo, pero tardó diez años. Diez largos años durante los cuales leyó, releyó, corrigió y revisó toda la correspondencia que había recibido y dejado de lado, puesto que la mayor parte de la misma se perdía en las hipótesis. Y en el primer rango de estas hipótesis, claro está, se hallaba el heliocentrismo de Copérnico. Tycho lo rechazaba con toda su alma. ¿Cómo admitir que la Tierra, cuerpo duro, sea móvil y se desplace interplanetariamente? Aquello iba en contra de los principios no sólo físicos, sino también teológicos de la Sagrada Escritura. Lo que le escandalizaba sobre todo era el vacío inmenso entre el planeta más lejano, Saturno, y la esfera de las estrellas fijas, que supondría un Sol central. El vacío, la inutilidad…

No obstante, lo que anteriormente había sido antipatía contra los que defendían el heliocentrismo, se había transformado en una actitud más razonada. De hecho, Tycho estudió un precioso ejemplar de Sobre las revoluciones de Copérnico, que se había procurado de Reinhold, y acabó por reconocer cierto genio al astrónomo de Frauenburg. Tanto más puesto que un día recibió como presente las tres reglas de madera que Copérnico había empleado para sus observaciones. Tycho las colocó en el lugar más aparente de su museo y escribió en su honor unos versos latinos llenos de énfasis, que colgó en un marco al lado del instrumento que había pertenecido al canónigo polaco: «La Tierra no produce un genio semejante en el espacio de varios siglos». Y, ante los visitantes que se sorprendían de la importancia concedida a dichas reliquias, añadió: «Los recuerdos de un hombre así son inapreciables, aun cuando se compongan de débiles piezas de madera».

Pero con su demostración de que los cometas, como la Estrella Nueva, no eran fenómenos sublunares, Tycho había probado que el sistema del mundo según Aristóteles y Ptolomeo había quedado obsoleto. Sin embargo, ¿con qué construcción reemplazarlo? Se sentía impotente para construir un nuevo sistema del mundo, y pasaba largas noches, cuando el cielo estaba cubierto, dando vueltas por su palacio, atormentado y fascinado al mismo tiempo por el vacío metafísico que veía entreabrirse.

Estaba en este punto de sus cavilaciones cuando, en febrero de 1579, recibió la extensa carta de un astrónomo prusiano que le exponía, sin basarla en la menor demostración cifrada, su teoría del universo. Según este Paul Wittich, la Tierra se hallaba en el centro del universo, inmóvil, y el Sol, la Luna y la esfera de las fijas daban vueltas a su alrededor, tal como afirmaban Ptolomeo y los antiguos. Sin embargo, las órbitas de los planetas trazaban su círculo perfecto en torno al astro del día. Así Dios mostraba a los hombres la perfecta mecánica que había creado para ellos.

Para Tycho fue como una iluminación. Aquella construcción «geo-heliocéntrica» le convenía perfectamente, puesto que era la que mejor se adaptaba a sus observaciones: las órbitas sólidas no existían, los cometas, así como los otros planetas, giraban alrededor del Sol, a excepción de la Tierra, que permanecía inmóvil en el centro del universo…

Wittich… Aquel nombre le decía algo. Tycho tenía una memoria extraordinaria, al menos para aquello que no perjudicaba la vida que se había reconstruido. Entonces se acordó: era el tercero del trío de bachilleres antaño compuesto por Maestlin y Reinhold hijo. Ninguna importancia, entonces. Serviría como ayudante. Tycho le escribió para invitarle a trabajar en Uraniborg, seduciéndole con el uso de sus maravillosos instrumentos. Wittich mordió el anzuelo y desembarcó en Venusia durante el invierno de 1580. Pronto tuvo que desencantarse. Tycho le sonsacó todo lo que pudo sobre su hipótesis geo-heliocéntrica, sin darle, en contrapartida, el acceso prometido a sus grandes instrumentos, con el pretexto de que las noches eran poco clementes. Descorazonado, Wittich se marchó al cabo de tres meses e interrumpió su correspondencia con Tycho. Entonces, de la manera más natural, el sistema de Wittich se convirtió en el sistema de Tycho…

Hizo una primera descripción, tímida y un poco evasiva, en una pequeña obra sobre el cometa, que publicó en lengua alemana en 1583. Cinco años más tarde, al enterarse de que Wittich había muerto en la miseria y el olvido, confió a la imprenta un tratado más consecuente, en latín: Sobre los recientes fenómenos del Mundo etéreo. En su preámbulo declaraba: «Mostraré, principalmente a partir del movimiento de los cometas, que la máquina del cielo no es un cuerpo puro e impenetrable lleno de esferas reales, como la mayor parte de la gente ha creído hasta el presente». Luego, después de haber apuntalado su prueba contra las órbitas sólidas, se aplicó a forjar «Una nueva representación del Sistema del mundo recientemente inventada por Tycho, de la que están excluidos tanto la antigua redundancia y el antiguo desequilibrio ptolemaico como el absurdo moderno de la física copernicana apropósito del movimiento de la Tierra, y donde todo concuerda muy estrictamente con las manifestaciones astrales».

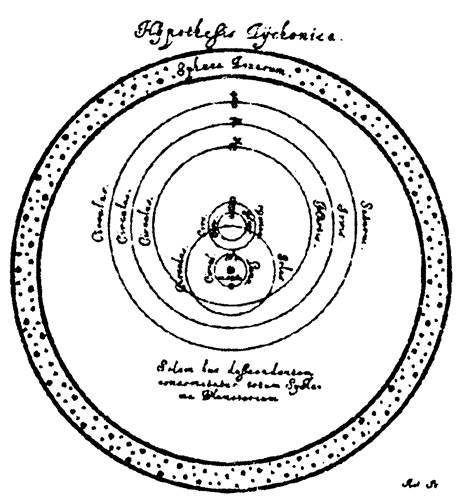

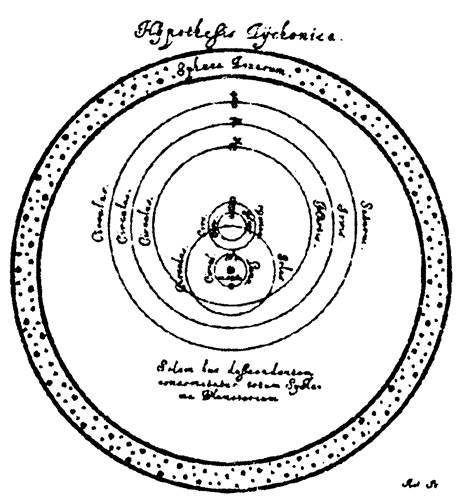

La obra culminaba con un diagrama que representaba la Tierra instalada en el centro del mundo y tres cuerpos que se desplazaban alrededor de ella, así como alrededor de su propio centro: primero la pequeña Luna, luego el enorme Sol y, finalmente, mucho más lejos, la amplia esfera de las estrellas fijas, que constituía la parte extrema del mundo. También se veían las órbitas de los cinco planetas que giraban en torno al Sol: Venus y Mercurio, los más próximos, de suerte que la Tierra no se presentaba jamás entre ellos y el Sol, sino que, vistos desde la Tierra, parecían unas veces encima otras veces debajo del Sol; más apartados, Marte, Júpiter y Saturno, de suerte que la Tierra a veces se interponía entre ellos y el Sol. Aquella representación explicaba la carrera del Sol a través del Zodíaco y las carreras específicas de los astros errantes que le acompañaban, salvando, al mismo tiempo, las apariencias de retrogradación y movimiento estacionario sin recurrir a ningún epiciclo. Explicaba también las elongaciones limitadas de Mercurio y Venus con respecto al Sol, y las más importantes de Marte, Júpiter y Saturno, con su aspecto creciente cuando atravesaban el espacio próximo a la Tierra. Tenía sobre todo la ventaja de salvaguardar la supremacía de la Tierra, al mismo tiempo que daba a la «lámpara del universo» el lugar que su importancia exigía…