Al cabo de una hora de paseo sentí un hambre feroz.

—¿Qué se come en los tejados? —le pregunté a mi amigo.

—Lo que se encuentra —me respondió él, sabiamente.

Su respuesta me desconcertó, pues por mucho que buscaba, no encontraba nada. Por fin, en una buhardilla vi a una joven obrera que se estaba preparando la comida. Sobre la mesa, debajo de la ventana, se veía una hermosa chuleta de un rojo apetitoso.

«Ésta es la mía», pensé con toda ingenuidad.

Y salté sobre la mesa para coger la chuleta. Pero la obrera, al verme, me atizó un terrible escobazo en el lomo. Solté la carne y huí, lanzando un terrible juramento.

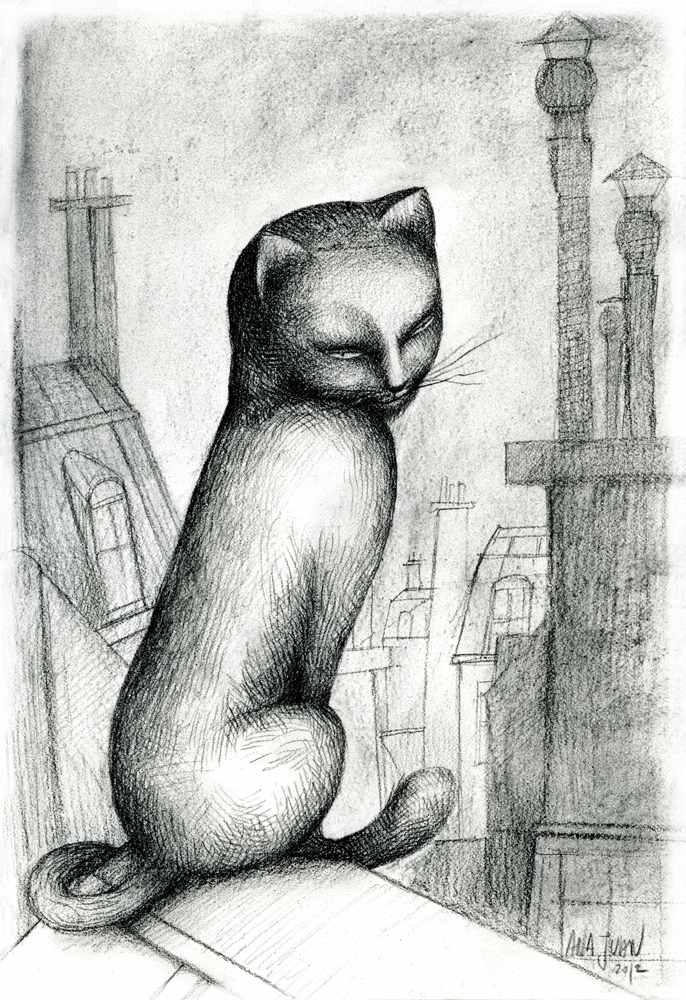

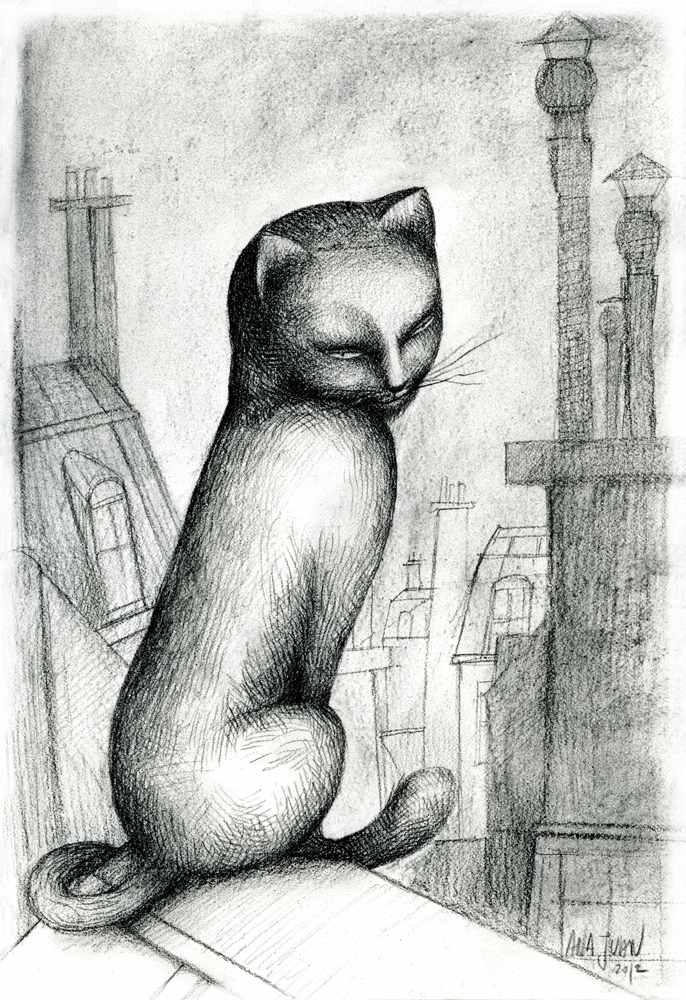

—¿Es que acabas de llegar del pueblo? —me dijo el gato—. La carne que está sobre las mesas es para desearla de lejos. Donde hay que buscar es en los canalones.

Nunca pude entender que la carne de las cocinas no perteneciese a los gatos. Mis tripas comenzaban a quejarse seriamente. El gato me remató diciendo que había que esperar a la noche. Entonces bajaríamos a la calle y escarbaríamos en los cubos de basura. ¡Esperar a la noche! Y lo decía tan tranquilo, como un filósofo curtido. Yo me sentí desfallecer ante la sola idea de aquel ayuno prolongado.