Se invierten los papeles

—¡Bien! —respondió el niño. Señaló al árbol corpulento tras el que se habían ocultado Meier y Erlick—. ¡Mirad, muchachos! ¡Sacarles de ahí! ¡Traedlos aquí! ¡Traédmelos ya!

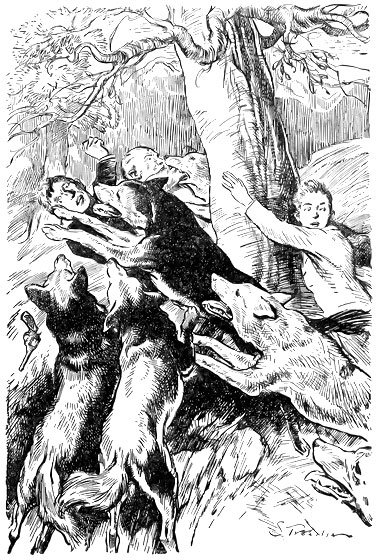

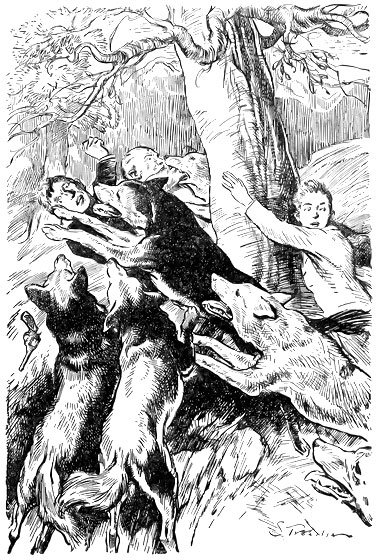

Antes de que los dos hombres supieran lo que estaba sucediendo, la manada de alsacianos corría alegremente a obedecer. Todo el grupo se abalanzó sobre los dos bribones, derribándoles. No tuvieron ocasión de hacer uso de las armas. La pistola de Meier le saltó de la mano, y se perdió bajo los perros.

—¡No les hagáis daño! ¡Traedlos aquí! —ordenó Jorge, excitado, orgulloso de su poder, de la facilidad con que conseguía que obedecieran sus órdenes, los animales.

Bill y Johns estaban fuera de la cueva ya, y Jack les siguió, diciéndoles a las niñas que no salieran ellas aún. ¡Ni ganas que tenían ellas! Lucy le apretó a Dolly el brazo hasta hacerla callar. Ambas niñas contemplaban los acontecimientos, sin aliento por la intensidad de su excitación.

Los perros empezaron a arrastrar a los dos hombres hacia Jorge. Erlick, el simiesco hombrazo, verdadero matón, aullaba pidiendo piedad. Era un cobarde como todos los matones.

—¡Retíralos! ¡Me entrego! ¡Hazles que me dejen, muchacho!

Meier luchó con rabia, sin parecer importarle que le mordieran o no. No lograba encontrar su revolver, y estaba fuera de sí de ira, de asombro y de temor.

Los perros estaban enseñados a no morder a menos que se lo ordenaran; pero uno o dos de ellos le dieron un mordisquillo bien merecido: en pago de su despiadado proceder con ellos durante el entrenamiento. El cabecilla le asió por el asiento del pantalón y le arrastró, en postura bastante ridícula hasta donde los niños y los dos hombres aguardaban.

A Erlick le trajeron también a continuación, casi llorando de pánico. Se acordó de pronto de una pistola que llevaba en el bolsillo, y movió la mano para sacarla, pensando que aquélla era la última oportunidad que tendría para escaparse.

Pero Johns estaba en guardia.

—¡Manos arriba! —ordenó—. Como intente usted algo, Erlick, por mí ya pueden hacer los perros de usted lo que quieran. Levántese, Meier, y alce las manos también.

Pálido de ira, Meier alzó los brazos en cuanto los perros le permitieron ponerse en pie. Dirigió una mirada asesina a los niños y a Bill.

—¿Qué hiciste a los perros? —le preguntó con rabia a Jorge—. ¡Jamás se habían vuelto contra mí!

Volvió a emplear un idioma extranjero prorrumpiendo en un torrente de insultos.

—¡Cállese! —ordenó Bill, que ahora tenía su propia pistola en la mano—. Habla usted demasiado.

—¡Límpiate los pies! —gritó «Kiki», saliendo del agujero y yendo a posarse en el hombro de Jack—. ¡Puh, gah!

Meier dirigió una mirada asesina al loro, reconociendo la voz que durante tanto tiempo le aturdiera. De haber podido matar una mirada, «Kiki» hubiera muerto en aquel instante sin duda alguna. Pero en lugar de morir, soltó una de sus terribles risas, y Meier crispó los puños por encima de su cabeza, lamentando no poder echarle las manos al cuello un instante al loro.

—¿Qué hacemos ahora? —inquirió Jack—. Estamos muy lejos de casa, Bill… y no tenemos provisiones para mantenernos en marcha si hemos de volver a pie hasta nuestro hogar.

—Evans, Trefor y David no andan lejos —anunció Bill—. Les dije que aguardaran cerca de esta montaña con burros en abundancia, por si los necesitábamos. ¡No estaba muy seguro de que el helicóptero pudiera volar muy lejos llevando a tanta gente a bordo!

—¡Oh! ¿De veras estarán cerca de aquí? —exclamó Lucy con alegría—. ¡Oh, Bill… usted siempre se acuerda de todo! ¡Qué bien!

—¿Podemos llevarnos los perros? —inquirió Jorge, que aún estaba rodeado de hirsutos cuerpos y colas en movimiento—. Podía cuidarles yo, hasta que los llevásemos a alguna parte. Seguramente le interesarán a usted para la policía, Bill. Están muy bien entrenados.

—Gracias por el ofrecimiento —contestó Bill, con una sonrisa—. Lo acepto. Y ahora…, ¡de frente, mar! Dejaremos esta sorprendente montaña atrás, y yo y unos cuantos otros volveremos a ella más tarde. Se me antoja que necesita que se haga en ella una limpieza. Y nos haremos cargo de ese genio loco antes de que haga alguna cosa peligrosa. Capaz le creo de volar toda la montaña.

—¡Cielo santo! —exclamó Lucy, alarmada—. ¡Marchémonos de aquí antes de que se le ocurra!

Se pusieron a andar a buen paso. Meier y Erlick caminaban en hosco silencio. Llevaban caídos los brazos ahora, porque Johns les había cacheado a ambos, y no llevaban ya arma ninguna. Jack y sus compañeros empezaron a sentir una sensación de vacío, asaz conocida, por debajo del cinturón.

—Tengo unas ganas de comer enormes —anunció Dolly—. ¿Cree usted que habrá traído Evans comida?

—Pues verás… la señora Evans se llevó un disgusto tan grande al enterarse de que os habíais extraviado, que se puso inmediatamente a cocinar en gran escala —contestó Bill—. Y creo que los burros van cargados con el resultado de su labor. Conque, ¡démonos prisa! La comida a buen seguro nos espera.

—¿Dónde están? —preguntó Jack.

—En el Valle de las Mariposas, aguardándonos con paciencia —repuso Bill, sonriendo.

Aquello resultaba sorprendente en verdad.

—¡El Valle de las Mariposas! —exclamó Jack—. Pero ¡si no conseguimos encontrarlo! ¡Empezamos a creer que era una invención de Trefor!

—¡Quiá! En realidad, era muy fácil de encontrar, y lo hubieseis encontrado sin dificultad de haber sabido David leer un mapa. Iba señalado el nombre en él. Pero estaba en galés, conque vosotros no lo hubieseis entendido. Pero no creo que David sea capaz de leer palabras de más de tres sílabas. No debí dejarle que os acompañara como guía.

—¿Lo encontró usted entonces? —quiso saber Lucy.

—Claro. Está camino de aquí en realidad. David se equivocó de camino, he ahí todo… cometió la estupidez de abandonar la senda. Sea como fuere, el caso es que le dije que esperara allí con los burros, porque pensé que os gustaría el Valle de las Mariposas después de haberlo pasado y haber encontrado un monte extraño en su lugar.

—¡Oh, todo está saliendo bien al fin! —observó Lucy, muy contenta—. La aventura se ha terminado, ¿verdad, Bill? Bueno, pues ahora no parece tan mala como antes.

—¡Pobre Lucy! —murmuró Bill—. ¡Cómo te meten a viva fuerza en las aventuras! Bueno, no te preocupes: pronto estarás de nuevo en la granja, disfrutando de la cocina des la señora Evans.

—En cuanto llegó usted, todo marchó bien —dijo Lucy, feliz—. Fue estupendo oírle gritar. «¡No olvidéis a Bill Smugs!» anoche. ¡Ay, Señor! ¿Tan poco hace? ¡Parece como si hubiera ocurrido hace años!

Cruzaron por un estrecho desfiladero entre dos montañas, sintiendo más hambre por momentos y, allí, a sus pies, ¡apareció el Valle de las Mariposas!

Se detuvieron llenos de delicia. El valle parecía hervir de mariposas de todos los colores: encarnadas, amarillas, blancas, rosadas, azules, cobrizas, pardas… Las había a millares volando bajo el sol, corriendo sin rumbo de uno a otro lado, cerniéndose, dejándose caer sobre los millones de flores. Ésas formaban una alfombra de brillante colorido, y los niños se dijeron que jamás habían visto cosa igual.

—¿Por qué habrá tantísimas mariposas? —murmuró Dolly, maravillada.

—Supongo que será porque hay tantas variedades de plantas alimenticias —dijo Bill—. Este valle es, al parecer, tan famoso por sus flores como por sus mariposas; pero está tan apartado, que rara vez lo visitan. En cualquier caso, ¡no dudo que los perros habrían mantenido alejados de la vecindad a los excursionistas!

—Así está Evans… ¡y los burros! —exclamó Jorge—. ¡Eh, Evans! ¡Hola, Trefor… y David!

«Salpicado» se movió para saludar a «Blanquito», que corrió, encantado, hacia su amigo. Evans estaba radiante. Los ojos azules de Trefor brillaban. El único que no les saludó con avidez fue David. Mantuvo la mirada clavada en el suelo, y pareció avergonzado de sí mismo por lo mal que desempeñara su papel de guía.

—¡Buena le soltó la señora Evans cuando llegó solo, con los borricos corriendo tras él! —explicó Bill—. ¡Yo también tuve algunas palabras que decirle, como podéis imaginaros! Conque ahora le parece que no puede mirar a la cara a nadie. No le hará ningún daño tener esa sensación un rato. ¡Se portó como un cobarde!

—¡Pobre David! —dijo Lucy—. Seguramente estará la mar de arrepentido ahora.

—¡Y pues, y pues! —gritó «Kiki», encantado—. ¡Tú mira, con agradecimiento!

—¡Es una alegría volveros a ver y vaya y pues! —dijo Evans en su sonsonete.

—¡Y pues, y pues! —gritó «Kiki», encantado—. ¡Tú mira, tu mira, y vaya y pues!

—¡Ese pájaro! —exclamó Evans, con gran admiración—. Mira, es una maravilla ese pájaro. Diez libras esterlinas daría yo por un pájaro así, pues vaya.

—No está en venta —contestó Jack, acariciando a «Kiki»—. No; ni por un millón de libras tampoco. ¿Dónde está la comida, Evans? ¡Estamos medio muertos de hambre!

—¡Las explicaciones después de la comida! —le dijo Bill a Evans—. Charlaremos, entonces, Evans, mientras los niños se vuelven locos con las mariposas. Meier, Erlick, no os mováis de allá. Jorge, diles a los perros que los vigilen.

Evans miró con sorpresa a los dos hoscos prisioneros. Meier le devolvió mirada por mirada. Erlick no hacía más que compadecerse a sí mismo y hasta había empezado a reprocharle a Meier su descuido en dejar que les capturaran. Meier miró a Erlick como si fuera a darle una dentellada como los perros.

—Linda pareja —dijo Bill—. Me parece que nos pondremos de espaldas a ellos. Estropean el paisaje.

Llenos de alegría, los niños se dispusieron a disfrutar de la merienda más suculenta que jamás habían probado. La señora Evans había batido todas sus propias marcas. Había allí pollo asado, lengua tierna, jamón con especias, huevos duros, pepinos, tomates, carne de conserva, fruta fresca, limonada casera, que Evans había tenido el buen acuerdo de meter en un riachuelo cercano para conservarla fresca, y tantos otros comestibles, que los niños perdieron las esperanzas de poder catarlos siquiera todos, tanta era su abundancia.

Se sentaron allí, en la ladera de la colina, con la alfombra de flores a sus pies, flores de un colorido brillante, ¡increíblemente brillante! ¡Y las mariposas!

—¡Son como flores volantes! —exclamó Lucy, entusiasmada—. ¡Centenares de ellas! ¡Millares!

—¡Es un verdadero paraíso de mariposas! —asintió Jorge—. ¡No lo olvidaré nunca mientras viva!

Fue una merienda maravillosa, exquisita la comida, magníficas las mariposas, brillantes las flores, ¡y risas y chistes en abundancia! «Kiki» parecía completamente loco y, cuando se dio cuenta de lo mucho que le admiraban Johns y Evans, hizo todo lo posible por lucirse. Recitó su repertorio completo de ruidos y Evans rió hasta atragantarse.

El estólido Johns siguió mascando, fija la mirada en el loro, sonriendo de vez en cuando levemente al escuchar sus barbaridades.

—¡Y vaya, pues mira tú! ¡Límpiate los pies y suénate la nariz! ¡Naricuentos! ¡Perdón!

«Blanquito» erró de uno a otro lado, aceptando bocados de todo el mundo. Los perros observaron desde lejos, seguros de que su amigo no les olvidaría. Menos mal que a la señora Evans se le había ocurrido cargar tanto la mano, porque con dos prisioneros y diez perros que tener en cuenta, hasta la última miga sería necesaria.

Bill, Johns y Evans hicieron intercambio de noticias después de irse los niños a correr entre las mariposas. Evans escuchó muy serio. Trefor y David intentaron comprender, pero la mayor parte de lo que Bill decía les resultaba ininteligible.

—¡Son niños valientes, mira! —dijo Effans—. ¡Niños muy valientes, pues vaya!