El helicóptero vuelve

Cuando el patio quedó completamente desierto y se apagó el reflector, dejando a la cumbre sumida en las tinieblas, Lucy se puso a llorar amargamente. Jack y Dolly la rodearon con sus brazos. También ellos sentían ganas de dar rienda suelta a las lágrimas.

—No lo dice en serio —anunció Jack, tratando de pensar en algo que la consolara—. ¡No te preocupes! Sólo dijo eso para asustarnos. Jamás se le ocurriría obligar a Jorge a hacer una cosa así.

—¡No lo dijeron para asustarnos! ¡Lo dijeron en serio y lo sabes tú tan bien como yo! —sollozó Lucy—. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo.

Eso se decía muy pronto. ¿Qué cielos podían hacer en realidad? Durmieron muy poco aquella noche. Discutieron si debían decirle a Jorge lo ocurrido o no… y lo que se habían propuesto.

Decidieron no hacerlo. Sería terrible para él hallarse solo pensando en su suerte. Conque, cuando llegó la mañana y mandaron a «Blanquito» con los bocadillos de costumbre, no dijeron nada de lo sucedido en la nota que todos los días le escribían.

Con gran sorpresa suya, no obstante, aquella misma mañana, cuando subieron los japoneses por segunda vez a la cima, empujaban delante de ellos… ¡al propio Jorge! Éste corrió hacia los niños, sonriendo.

—¡Hola! ¡Me han soltado! Supongo que se cansarían de verme engordar a pesar de no darme de comer. Oíd, ¿visteis el helicóptero anoche? Yo lo oí.

Lucy y Dolly le abrazaron y Jack le dio una serie de palmaditas cariñosas en el hombro. Estaban encantados de volverle a ver. «Blanquito» le había acompañado y parecía ahora loco, saltando del patio al parapeto y del parapeto al patio y recorriendo la orilla del mismo como si estuviese exhibiéndose en un circo.

Le dijeron muy poca cosa de la noche anterior a Jorge. A éste le extrañó una barbaridad que le contaran tan poco, aun en respuesta a sus preguntas. No sabía que Jack, por medio de gestos y fruncimientos, había dado a entender a las niñas que no convenía decir demasiado. Opinaba que era preferible aplazar el momento de la revelación, por si, después de todo, Meier no había hablado en serio.

Pero resultaba algo sospechoso que Meier permitiese, inesperadamente, que Jorge subiera a reunirse con sus compañeros y que les diese a todos mejor y más abundante comida desde aquel instante. «Como si fuéramos víctimas a las que estuviesen cebando para el sacrificio», pensó Jack. «¿Cuándo se esperará el próximo helicóptero? ¿De cuánto tiempo disponemos? ¡Oh, Bill, date prisa, por favor!».

Lucy y Dolly, temiendo que en efecto tuviese que saltar el pobre Jorge del helicóptero se mostraron la mar de afectuosas con él. Dolly llegó hasta a preguntarle por «Pepito Resbaloso», y no retrocedió al sacarse el niño el escincoideo del bolsillo.

—¡Caramba! ¿Qué le pasa a Dolly? —inquirió Jorge, por fin—. Se ha vuelto todo miel. No la reconozco. ¡A este paso acabará por ofrecerme cuidar a «Resbaloso»!

No era natural. Algo significaba todo aquello. Le daba en los huesos que alguna cosa anormal había sucedido. Pero no lograba imaginarse qué. Creyó, durante unos instantes que pudiera haber malas noticias de «Kiki». Desechó no obstante, la idea de haberle ocurrido algo al pájaro, su amo se mostraría mucho más disgustado.

Empezó a sentir un desasosiego extraño. No tenían por costumbre los otros ocultar nada. Y, como para él la situación se hacía insostenible, decidió poner las cosas en claro. Se acercó a Jack y le dijo:

—Escucha… aquí pasa algo. Es inútil que me lo niegues porque bien a las claras lo veo. Conque, o desembuchas de una vez… ¡o me vuelvo a mi gruta con un morro así de largo!

Vaciló el otro unos instantes. Luego se encogió de hombros. ¿Qué iba a adelantar callando?

—Está bien, Jorge…, te diré lo que ocurre. Pero te advierto por anticipado que no tiene nada de agradable.

Y le dio a conocer todo cuanto durante las últimas horas había sucedido. La llegada del helicóptero; el susto del paracaidista al saber lo que de él se esperaba; la furia del piloto; la proposición hecha finalmente por Meier de que uno de los niños efectuase la prueba.

—Ya —murmuró Jorge, muy despacio, después de haberle escuchado—. Y supongo que el destinado a llevar a cabo el experimento soy yo, ¿no es eso?

—Así dijeron —asintió Jack—. ¡Los muy brutos! Ese experimento no está más que medio perfeccionado…, esas alas no ofrecen seguridad ni mucho menos…, ¡aunque es muy posible que más adelante den buen resultado!

—Vaya, vaya… ¡y pensar que voy a volar con alas! —exclamó Jorge, intentando tomárselo todo a broma. Vio la angustia que reflejaba el semblante de su amigo—. No te alarmes, chico. ¡No sucederá! Ya surgirá algo y, si no surge… ¡yo no tengo un pelo de cobarde!

—Lo sé. Eso no es necesario que me lo digas —aseguró Jack—. Las niñas tienen un disgusto de muerte. Por eso te hemos parecido todo un poco raros. No queríamos decirte la verdad.

Jorge se acercó a los muchachos, agitando los brazos como si fueran alas.

—¡Ánimo! —dijo—. En cuanto esté fuera de ese helicóptero, ¡volaré a Bill y le daré el susto más grande de su vida!

Pero era inútil intentar tomarse la cosa en broma. Era demasiado sería. Ninguno de los niños sentía el menor deseo de jugar con «Blanquito», que se ofendió y bajó dando saltos por los escalones con ánimo de encontrar en el interior de la montaña alguien más dispuesto a divertirse.

Transcurrieron tres días. Los niños habían perdido casi por completo la esperanza de que se presentara Bill. ¿Acaso no habría llegado mucho antes de haber estado buscándoles? Hubieran visto a cualquier grupo que les anduviese buscando la pista, de encontrarse unos entre los montes. Y no vieron ni rastro de persona alguna. Era desanimador en extremo.

Se habló de la posibilidad de dar una carrera aprovechando una ocasión propicia con el fin de probar suerte en la cámara de la escalera de cuerda de nuevo. Pero Jack sacudió negativamente la cabeza.

—No. Estarán vigilando ahora. Siempre anda rondando uno de esos japoneses por aquí. Meier debe haber puesto centinelas.

Una cosa tenían que agradecer. Era evidente que se habían dado órdenes para que les diera bien de comer, y tenían comida en abundancia. Ni los sinsabores ni la preocupación habían tenido la virtud de quitarles el apetito, y se hartaban de lo lindo, ayudados por «Blanquito», que era capaz de devorar cuantas verduras se pusieran a su alcance.

Y luego, una noche, cuando dormían juntos bajo el toldo, envueltos en las mantas, oyeron el zumbido del helicóptero. Los cuatro se incorporaron inmediatamente, latiéndoles con violencia el corazón. A Lucy se le saltaron las lágrimas.

El helicóptero voló en lento círculo sobre la montaña. Luego se encendió el poderoso reflector, quedando iluminada la cumbre. El helicóptero descendió lentamente, majestuosamente, y sus ruedas descansaron por fin sobre la roca desnuda.

Había dos hombres a bordo, pero ninguno de los dos había estado allí antes. El piloto llevaba anteojos y gorra de visera. El otro iba con la cabeza descubierta. Este último tenía un rostro severo y duro.

Meier no tardó en presentarse, acompañado de Erlick y de los criados japoneses.

—¿Es usted el jefe? —preguntó el piloto—. Ocupo yo el puesto de Kanh. Él está de vacaciones. Trabajo me ha costado dar con este sitio. Éste es Johns, mi ayudante. Traemos lo que usted deseaba.

Se inició la descarga, como la vez anterior, amontonándose cajas y cajones en el suelo. El piloto y su ayudante saltaron a tierra.

—Tienen ustedes una comida preparada —anunció Meier—. ¿Iniciarán el vuelo de regreso mañana por la noche?

—No. Tengo que marchar esta noche. Se andan haciendo indagaciones por ahí, acerca de nuestros vuelos. Tengo que regresar inmediatamente.

—¿Le han dicho que… ah… que…?

—¿Que algún paracaidista querrá dar un salto desde el helicóptero? —le interrumpió el piloto—. Ah, sí. Y por mí no hay inconveniente. Si algún tipo quiere hacerlo, eso no es cuenta mía.

—Se le pagará a usted muy, muy bien —anunció Meier—. Esta vez recibirá el doble de lo tratado. Tenemos un saltarín joven. Es necesario para nuestros experimentos, ¿comprende?

Hubo una pausa. La voz del piloto sonó aguda, interrogadora.

—¿Qué quiere usted decir? ¿Un saltarín joven?

—Un niño —respondió Meier—. Está aquí.

Se volvió hacia uno de los criados y le dijo algo en un idioma extranjero. El criado bajó corriendo la escalera en dirección al corazón de la montaña.

—He mandado avisar al inventor —anunció Meier— para que sepa que han llegado ustedes. ¿Quieren bajar a comer ahora?

—No —respondió el piloto—. Tengo que marchar. Busque a ese niño y prepárele.

A Lucy le temblaban tanto las rodillas que no podía tenerse en pie. Jorge se sentía sereno, pero algo feroz. ¡Bien! ¡Que le pusieran las alas, pues! ¡Que le subieran al helicóptero! ¡Daría el salto, en efecto! Y, si funcionaban las alas, si funcionaban de verdad… pero, ¿funcionarían? Por más que intentaba convencerse, no lograba creer que pudieran hacerlo.

El piloto no había visto a ninguno de los niños; pero Jorge se adelantó ahora, conducido por uno de los criados. Los demás le siguieron, aun cuando Lucy tuvo que agarrarse a Jack. Antes de que el piloto pudiese decirles una palabra, se presentó el rey. ¡Muy aprisa debía haberse vestido, pensaron los niños! Llevaba la corona un poco torcida, pero, por lo demás, tenía el porte tan majestuoso como siempre.

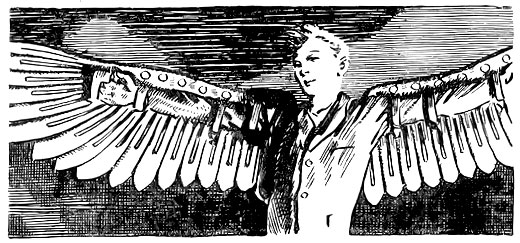

Uno de los servidores transportaba la caja que contenía las alas. El rey la abrió y las sacó. Eran bellísimas en verdad y, ¡parecía como si fuesen capaces de volar, por añadidura! Lucy pidió al Cielo que lo fuesen en efecto.

Jorge no opuso resistencia alguna cuando le sujetaron las alas a los brazos. Le enseñaron dónde estaban los botones que debía oprimir, y se limitó a mover la cabeza en señal de asentimiento. Agitó un poco los brazos y quedó sorprendido al sentir la potencia de las alas al encontrarse éstas con el aire. Los otros le observaron con admiración. ¡Qué valor tenía! No daba muestra alguna de experimentar ni pizca de miedo. Ni quizá lo sintiese.

Pero allá en lo más profundo de su ser, Jorge sentía anidar una semilla de temor. La mantuvo enterrada. Por nada del mundo hubiese permitido que se enterara nadie de su existencia.

De pronto, Meier, el rey, Erlick y los demás se llevaron una sorpresa. La pequeña Lucy dio un paso adelante y posó una mano sobre el brazo del rey.

—¡Majestad! ¡Creo que debiera ser yo quien probase esas alas! Peso mucho menos que Jorge. Consideraría un honor el que me permitiesen ensayarlas.

Jorge y Jack la miraron estupefactos. ¡Qué ocurrencia! Jorge le dio un cariñoso apretoncito, rodeándola con los alados brazos.

—¡Eres muy valiente, querida! Pero, ¡voy a ser yo quien vaya! Es más, regresaré volando a esta cima para que veáis lo bien que me las compongo.

Lucy soltó un sollozo. Era demasiado aquello para ella. El piloto nada dijo. Subió al helicóptero con su compañero.

El rey no vaciló en dejar que marchara Jorge. Tenía fe absoluta en sus extraordinarias alas. Vivía con la cabeza en las nubes. La gente que se encargara de hacer los experimentos, las personas que ensayaban sus ideas, nada representaban para él.

Meier observó, ceñudo, mientras Jorge subía al aparato ayudado por uno de los servidores, porque las hermosas alas no le permitían hacer uso de los brazos. Hubiese preferido que el muchacho protestara, que diese un furioso escándalo. No admiraba poco ni mucho el valor de Jorge. Su mirada penetrante se clavó en la del muchacho y el niño le contempló a su vez, burlón.

—¡Hasta la vista! —dijo este último, alzando uno de los alados brazos—. ¡Nos veremos más tarde! ¡Y ande con ojo, Meier! ¡Acabará mal el día menos pensado! Yo se lo aseguro.

El hombre avanzó hacia él, furioso; pero el motor del helicóptero se había puesto en marcha ya. Los motores giraron lentamente, aumentando poco a poco su velocidad. Lucy intentó ahogar un sollozo. Estaba segura de que no volvería a ver a Jorge ya.

El aparato ascendió en vertical. El piloto se inclinó hacia fuera y gritó algo en voz muy alta.

—¡No olvidéis a Bill Smugs! —dijo.

Y la voz no era ya la misma que antes. Era completamente distinta. Era la de otra persona.

¡Era la del propio Smugs!