La primera mañana

A la mañana siguiente, las dos niñas fueron las primeras en despertarse. Era temprano, pero ya andaba alguien por fuera. Lucy atisbo por la ventana.

—Es Evans —dijo—. Se conoce que ha estado ordeñando a las vacas. Ven aquí, Dolly. ¿Viste en tu vida cosa más linda?

Se arrodillaron ambas junto a la ventana. Un chorro de sol penetraba por la abertura entre dos montañas, iluminando las laderas. Por el resto, el valle se hallaba sumido en las sombras. En la lejanía, erguían sus picachos muchas montañas, haciéndose más azules cuanto mayor era su distancia. El cielo estaba azul también, y ni una nube lo empañaba.

—¡Tiempo de vacaciones! ¡Verdadero tiempo de vacaciones! —exclamó Dolly, llena de contento—. Dios quiera que nos deje mamá salir de merienda hoy.

—Una particularidad tiene este verano —observó Lucy—: No tendremos ninguna aventura terrible. Porque tía Allie está firmemente dedicada a acompañarnos o a mandar a Bill con nosotros, donde quiera que vayamos.

—Bueno, ya hemos corrido aventuras suficientes —repuso Dolly empezando a vestirse—; muchas más de las que suelen correr otros niños. No me importa no correr una, esta vez. Date prisa, Lucy, para que podamos meternos en el cuarto de baño antes que los muchachos. No hagas mucho ruido, porque a mamá no le gusta que la despierten demasiado temprano.

Lucy asomó la cabeza a la alcoba de los niños, camino del baño. Aún estaban profundamente dormidos. «Kiki» sacó la cabeza de debajo del ala al oírla acercarse, pero nada dijo. Se limitó a bostezar. La niña miró atentamente hacia la cama de Jorge.

El cabrito aún estaba allí, acurrucado contra las corvas del muchacho. Sintió un afecto muy grande por Jorge al contemplarle. ¡Qué niño más extraordinario era, que todos los animales le querían y le permitían hacer lo que quisiese con ellos! El cabrito alzó la cabeza y la miró.

Huyó al cuarto de baño y se lavó con Dolly. No tardaron en oír levantarse a sus hermanos. Sonó la voz de «Kiki», diciéndole a alguien que se limpiara los pies.

—Seguramente le está enseñando modales a «Blanquito» —rió Lucy—. «Kiki» siempre intenta enseñarles cosas a los animales favoritos de Jorge. Oh, Dolly… ¿te acuerdas de lo gracioso que estuvo con «Bufando» y «Soplando», los dos frailecitos que encontramos en nuestra última aventura?

—Arrr —respondió Dolly, haciendo el mismo ruido que solían hacer los frailecillos.

El loro la oyó.

—¡Arrr! —gritó desde el cuarto de los niños—. ¡Arrr! Luego rompió a reír a carcajadas, y el cabrito le miró, alarmado.

—¡Maa-aa-aa! —dijo el cabrito.

—¡Maa-aa-aa! —le coreó el loro.

«Blanquito» miró a su alrededor en busca de otro de su especie y los muchachos se echaron a reír.

«Kiki», que se animaba siempre que oía reír a la gente, hinchó la garganta para imitar el cambio de marchas de un automóvil, que era su ruido favorito por entonces. Jorge se apresuró a contenerle.

—¡Calla, «Kiki»! Ya hemos oído bastante ese ruido. ¡Haz el favor de olvidarlo!

—¡Dios salve al Rey! —contestó el loro con melancólica voz—. Límpiate los pies, suénate la nariz.

—Vamos —dijeron las niñas, asomando la cabeza—, ¡gandules!

Bajaron todos la escalera en el preciso momento en que la señora Evans daba los últimos toques a la mesa que había dispuesto para el desayuno. Estaba casi tan cargada como la noche anterior para la cena. Había jarras de leche recién ordeñada, y grandes cuencos de frambuesas.

—No sabré qué escoger —gimió Jack, sentándose con el loro en el hombro—. Huelo huevos y tocino… y hay cereales que comer con frambuesas y nata… y jamón… y tomate… y, ¡troncho!, ¿es una crema de queso? Crema de queso para desayuno… ¡qué estupendo!

«Blanquito» había intentado subírsele a Jorge en las rodillas al sentarse éste. El niño le apartó.

—No, «Blanquito», a las horas de comer, no. Estoy demasiado ocupado en esos momentos. Ve a darle los buenos días a tu madre. Debe estar preguntándose dónde te habrás metido.

«Kiki» estaba concentrado en las frambuesas. La señora Evans había colocado un plato lleno para él. Tanto ella como su esposo contemplaban con cara radiante al loro. Les parecía un pájaro maravilloso.

—¡Tú mira y pues! —dijo «Kiki».

Y volvió a hundir el pico en las frambuesas. Se le estaba poniendo ya sonrosado, teñido por el jugo de la fruta.

Los niños hicieron un buen desayuno antes de que Bill y la señora Mannering bajaran. Los Evans habían desayunado ya, y hasta hecho, al parecer, una jornada completa de trabajo por añadidura, a juzgar por las cosas que mencionó el marido: había limpiado la porquera, atendido a los caballos, ordeñado las vacas, recogido los huevos, hecho una visita al vaquero y una docena de cosas más.

—Señora Evans —preguntó Jorge, cuando hubo terminado el desayuno y se halló con «Blanquito» en los brazos de nuevo—, ¿sabe usted dónde están los borricos que hemos de usar para pasear por la montaña?

—Ah, Trefor, el pastor, os lo dirá. Es su hermano, mira, quien tiene los burros. Ha de traerlos aquí para vosotros.

—¿No podemos ir nosotros a buscarlos y volver montados? —quiso saber Jack.

—¡Y vaya pues si el hermano de Trefor vive a treinta millas de aquí! —exclamó Effans—. No podríais andar hasta allí, mira. Id a ver a Trefor hoy, y preguntadle qué ha hecho de vuestros borricos.

La señora Mannering y Bill aparecieron en aquel instante bien despabilados y frescos tras la noche de descanso.

—¿Ha quedado desayuno para nosotros? —preguntó Bill riendo.

La señora Evans corrió a freír tocino y huevos otra vez y no tardó en poblarse la cocina del sabroso aroma.

—¡Troncho, si me quedo aquí y huelo eso, volverá a entrarme otra vez apetito! —dijo Jorge—. Bill, vamos a ver al pastor Trefor y preguntarle por los borricos. Mamá, ¿podemos ir de merienda a la montaña en cuanto tengamos los burros?

—Sí… cuando esté segura de que puedo mantenerme sobre el lomo del mío —repuso la madre—. Si mi burro es muy gordo, resbalaré de él.

—No son gordos —le aseguró Evans—. Se usan en la montaña, y son fuerte y pequeños. A veces usamos potros; pero el hermano de Trefor cría burros y sirven igual.

—Bueno, pues iremos a hablar con Trefor —dijo Jorge, poniéndose en pie y dejando caer a «Blanquito»—. ¡Vamos, muchachos! «Kiki», ¿quieres que te dejemos con las frambuesas? ¡Cuidado que eres glotón!

El loro voló al hombro de Jack, y el grupo empezó a subir por el sendero que Evans les había señalado. «Blanquito» saltaba tras ellos, haciendo caso omiso de los balidos de su madre. Parecía ya ser uno del grupo, acariciado y mimado por todos, aun cuando «Kiki» no acababa de hacerle gracia que otro animal fuese objeto de tantas atenciones por parte de los niños.

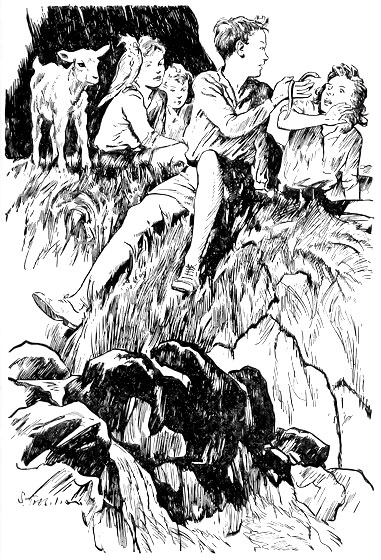

Ascendieron por la empinada senda. El sol se hallaba más alto ya y hacía calor, y los muchachos lo sentían a pesar de que los niños no llevaban más que una camisa delgada y pantalón corto, y las niñas blusa y pantaloncito. Llegaron a un manantial que brotaba de la ladera de la montaña, y se sentaron a beber y a refrescarse manos y pies. «Blanquito» bebió también, y luego se puso a hacer cabriolas, saltando de un sitio a otro casi como si tuviera alas.

—Ojalá pudiese yo saltar como una cabra —dijo Jack, con voz indolente—. ¡Parece tan bonito y tan fácil dar saltos tan altos y aterrizar donde a uno se le antoje!

Jorge dio de pronto un zarpazo a algo que se arrastraba cerca de él, y Dolly se incorporó inmediatamente.

—¿Qué es, qué es?

—¡Esto! —contestó el niño.

Y enseñó a los otros, un animal gris plateado, de ojuelos muy brillantes, que parecía una culebra. Dolly soltó inmediatamente un chillido.

—¡Una culebra! ¡Suéltala, Jorge! ¡Te morderá, Jorge!

—No hay cuidado —contestó Jorge, con desdén—. No es una culebra. Y, en cualquier caso, no hay culebra en Inglaterra que muerda, salvo la víbora. Eso ya te lo he dicho en otras ocasiones. Éste es un escincoideo… y un ejemplar magnífico, por añadidura.

Los niños miraron como fascinados el reptar del bicho por las rodillas de Jorge. Parecía, en efecto, una culebra. Pero no lo era. Lucy y Jack lo sabían; pero Dolly se olvidaba siempre. Le daban tanto miedo las serpientes, que todo lo que se arrastraba le parecía de la misma familia.

—Es horrible —dijo, estremeciéndose—. Déjalo marchar, Jorge. ¿Cómo sabes que no es una culebra?

—Pues, en primer lugar, porque parpadea, y no hay culebra que haga eso —respondió el muchacho—. Fíjate… parpadea como una lagartija… y no es de extrañar, puesto que a la familia de las lagartijas pertenece.

Al decir esto, el animal cerró y abrió los ojos. Se quedó sobre las rodillas de Jorge, y no intentó huir. El niño le pasó la mano por encima, y el animalito se quedó inmóvil, completamente feliz.

—Nunca he tenido un escincoideo —anunció Jorge—. Ganas me dan de…

—¡Jorge! ¡Como te atrevas a quedarte con esa culebra y llevártela encima, le diré a mamá que te mande a casa! —exclamó Dolly, alarmada.

—No es una culebra, Dolly —contestó el niño, con impaciencia—. Es una lagartija… una lagartija sin patas… completamente inofensiva y la mar de interesante. Voy a quedarme con ella si ella quiere quedarse conmigo, desde luego.

—¡Quedarse contigo! ¡Claro que se quedará! —dijo convencido Jack—. ¿Has visto alguna vez un animal que no estuviese dispuesto a hacerlo? No me gustaría nada ir contigo a la selva. Jorge… se te colgarían los monos amorosamente del cuello, te ronronearían los tigres, las serpientes se te enroscarían a las piernas y…

Dolly dio un gritito.

—¡No digas cosas tan horribles! Jorge, echa a ese escincoideo.

En lugar de hacerle caso, el niño se lo metió en el bolsillo.

—Y, escucha, no armes jaleo, Dolly —dijo—. No tienes necesidad de acercarte a mí. No creo que se quede conmigo, porque no le gustará mi bolsillo… pero veremos.

Emprendieron la marcha colina arriba de nuevo. Dolly se quedó rezagada, con morro. ¡Qué empeño de estropearle a una las vacaciones por llevar cosas desagradables encima!