El señor Panicker estuvo a punto de atropellarlo.

Con buen tiempo, y conducido por un hombre tan sobrio como exigía el tenor de su profesión, el vehículo de Panicker, pequeño, belga, antiguo, mal usado por el hijo de su actual propietario y provisto ya de muy pocas de sus piezas constituyentes originales, resultaba difícil de gobernar. Su parabrisas diminuto y su faro izquierdo roto le daban un aspecto tuerto y de algo que avanzaba a tientas, como un pescador ahogándose en busca de una cuerda de salvamento alegórica. Su mecanismo de dirección, de forma tal vez apropiada, se apoyaba en gran medida en la aplicación continua de oraciones. A sus frenos, aunque fuera pecado decirlo, tal vez ya no pudiera ayudarlos ni siquiera una intercesión divina. En conjunto, por culpa de su falta de reparaciones, de su mal estado y de su aire supremo de pobreza continuada e irremediable, simbolizaba bastante bien, desde el punto de vista del anciano, todo lo que guardaba relación con la vida del hombre que lejos de toda sobriedad profesional y atrapado en una ráfaga de turbulencia interna casi tan profunda como la que en aquella mañana de verano inglés fría, —húmeda y borrascosa zarandeaba el triste Imperia de color marrón de un lado a otro de la carretera a Londres— se encontró a sí mismo pisando desesperadamente el pedal inservible del freno, mientras el único limpiaparabrisas manchaba y repasaba su arco traslúcido de un lado a otro del cristal, a punto de cometer un homicidio vehicular.

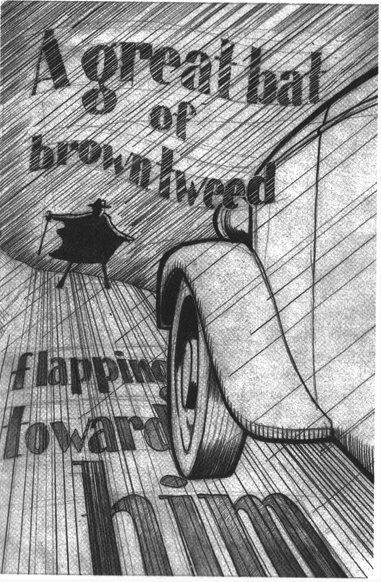

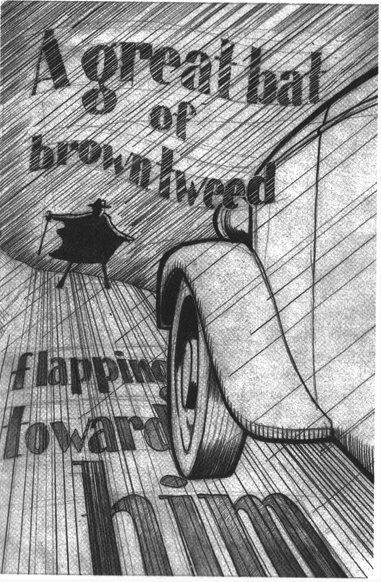

Al principio, y sin ver nada más que una sombra ondeante, una cortina voladiza de hule que el viento había levantado de encima del montón de leña de algún vecino, vacía y deshabitada, se preparó para embestirla de cara y confiar en la irónica fortuna que siempre había imaginado tener. Luego, justo cuando el manto de su destino se empezaba a plegar para devorarlo, la cortina se convirtió en una capa y unas garras, un murciélago enorme de tweed marrón que ondeaba hacia él. Era un hombre, era el anciano, el viejo apicultor loco, que cruzaba la carretera dando bandazos con su cara larga y pálida y haciendo girar los brazos. Una mariposa esfinge enorme y frenética que se interponía revoloteando en su camino. El señor Panicker giró el volante con fuerza hacia la izquierda. La botella abierta, hurtada al desgraciado de su hijo, que hasta entonces había sido la única compañera de su agitación, salió volando de su sitio en el asiento del pasajero y se estrelló contra la guantera, aspergiendo el coñac mientras surcaba el aire como si fuera un incensario. Con una sensación palpable de libertad, como si por fin hubiera alcanzado el estado al que había aspirado durante toda su precaria carrera de circular a paso de tortuga, temblar, arrastrarse y calarse, el Imperia describió una serie de bucles amplios como de bailarina de ballet por la carretera de Londres, cada uno de ellos unido por su trazado circular al anterior, dejando el dibujo infantil de una margarita a medio dibujar y entrecortado sobre el macadán negro y mojado. Fue en aquel momento cuando las relaciones del señor Panicker con su deidad volvieron a demostrar su naturaleza tradicionalmente sardónica. El coche abandonó su aventura o tal vez perdió interés en la misma y se detuvo con una sacudida a unos seis metros de donde había empezado a frenar, con el capó fielmente dirigido hacia Londres, el motor haciendo runrún y el único faro intentando ver a través de la cortina de lluvia, como si le hubieran echado bronca por sus extravagancias y ahora estuviera preparado para seguir su humilde camino. El hilo de los pensamientos de Panicker, hasta entonces una combustión caótica alimentada por depósitos gemelos de borrachera desacostumbrada y de una especie de rabia jovial, también parecía haberse detenido en seco. ¿Adónde iba y qué estaba haciendo? ¿Realmente había escapado por fin? ¿Podía uno simplemente remangarse los bajos de los pantalones y salir?

La puerta del pasajero se abrió de golpe. Acompañado del aullido del viento y seguido por una comitiva de gotas de lluvia, el anciano entró en el coche con la capa ondeando. Cerró la puerta de un tirón detrás de sí y se estremeció dentro de su abrigo Inverness como un perro flaco y mojado.

—Gracias —dijo de manera cortante.

Giró su mirada horriblemente brillante hacia el hombre que lo había rescatado, hacia la botella volcada de coñac, hacia el cuero rasgado del asiento y los cables a la vista y la guantera descascarillada y por fin, o eso le pareció al señor Panicker, hacia el mismo estado de su alma desgraciada y asombrada. Sus orificios nasales grandes y alargados palparon hasta la última gota de coñac dispersa en el aire.

—Y buenos días a usted.

El señor Panicker entendió que ahora se esperaba de él que pusiera el coche en marcha y siguiera su camino a Londres, transportando allí, como si lo hubieran acordado de antemano, a su nuevo pasajero con su olor a lana mojada y a tabaco. Y sin embargo no se veía con fuerzas para hacerlo. Tan profunda se había vuelto su identificación inconsciente con el Imperia de 1927 que ahora sentía que aquel anciano corpulento y mojado se había infiltrado como un intruso en la santidad apesadumbrada de su misma cabeza parecida a una carraca.

El motor, como si suspirara, adoptó un ralentí paciente. Su pasajero pareció interpretar la inmovilidad y el silencio del señor Panicker como una petición de explicaciones, y en cierta forma el señor Panicker suponía que tenía razón.

—El servicio ferroviario está «interrumpido» —dijo el anciano en tono seco—. Movimientos de tropas, me imagino. Refuerzos para Mortain, sin duda. Sospecho que los combates allí se han complicado. En todo caso, no puedo llegar hoy por tren a Londres, y sin embargo me veo en la obligación de ir.

Echó un vistazo hacia delante, contemplando el espacio para los pies que quedaba entre sus botas enfangadas, unas viejas botas del ejército con cordones hasta arriba y gruesas estrías de las que habían desfilado por Jartum y Bloemfontein. Soltando un gruñido, y con un crujido de huesos que al señor Panicker le pareció bastante alarmante, el anciano se inclinó hacia delante y recogió la botella de coñac y con ella el diminuto tapón de corcho que se había salido y rodado hasta perderse de vista poco después de su partida —clandestina aunque nada sigilosa— de la vicaría. Olisqueó el cuello de la botella e hizo una mueca, con una ceja levantada. Luego, con los rasgos faciales compuestos en una expresión tan seria que no podía ser entendida como nada más que una cara de burla, le entregó la botella al señor Panicker.

El señor Panicker negó con la cabeza patosamente y agarró la palanca del cambio de marchas. El anciano volvió a ponerle el tapón a la botella. Y luego partieron rumbo a la ciudad bajo la lluvia.

Viajaron en silencio durante un largo rato mientras el señor Panicker, que veía cómo su tanque de furia estaba vacío y su borrachera remitía, cayó en un abatimiento impregnado de vergüenza perpleja por su conducta reciente. Siempre había sido, por encima de todas las cosas, un hombre cuyos actos y opiniones se habían caracterizado por la rectitud, por aquella ausencia cuidadosa de capacidad de sorpresa que le habían enseñado, hacía muchos años en el seminario de Kottayam, a atesorar entre las virtudes señeras de un vicario de éxito. El silencio, los profundos suspiros de ancianidad y las miradas de reojo ocasionales de su pasajero no deseado le parecieron el preludio de una inevitable petición de explicaciones.

—Supongo que se estará usted preguntando… —empezó a decir, agarrando el volante con las manos, encorvando la espalda para acercar más la cara al parabrisas.

—¿Sí?

Decidió —la idea le pareció solvente y brillante en su imaginación, como si se la acabara de brindar una mano llena de pericia— contarle al anciano que se dirigía a Londres para asistir a un sínodo, totalmente ficticio, del clero anglicano del sudoeste de Inglaterra. Aquello explicaría la bolsa de viaje que había en el asiento de atrás, junto a las latas de valiosa gasolina, todo preparado para un viaje de dos o tres días. Sí, un sínodo en la Church House. Se alojaría en el Crampton, con su restaurante más que decente. Iba a asistir a una serie de sesudas charlas, por la mañana, sobre cuestiones de liturgia, seguidas de un almuerzo, y luego por la tarde una serie de seminarios más prácticos dedicados a preparar a los ministros para su entrada en el período de posguerra. Su Ilustrísima el reverendo Stackhouse-Hall, archidiácono de Bromley, trataría, con su cultivado sentido del humor de costumbre, de las tensiones inesperadas que como era natural se les presentarían a las familias cuando dieran la bienvenida a casa a sus padres y maridos soldados. A medida que el señor Panicker continuaba bruñendo y amplificando su excusa, le iba resultando cada vez más atractiva, y se sorprendió a sí mismo extrañamente animado por su perspectiva.

—Noto que me he entrometido en su vida en un momento difícil, señor Panicker —dijo el anciano.

Con gesto melancólico, el señor Panicker barrió el salón de conferencias, el hotel, el restaurante, una serie de torres hechas con cerillas, de la superficie de la mesa de su fantasía. Era un pastor de mediana edad y sin fe, borracho y en plena huida de las ruinas de su vida.

—Oh, no, yo… —empezó a decir el señor Panicker, pero enseguida descubrió que no era capaz de continuar, que tenía la garganta constreñida y los ojos le picaban por la inminencia de las lágrimas.

Había veces, tal como él sabía muy bien, en que el mero hecho de que alguien adivinara nuestra tristeza podía constituir por sí mismo una especie de consuelo tosco.

—Por cierto que resulta bastante notable que me haya cruzado literalmente en su camino esta mañana. Porque el asunto que me lleva a Londres está íntimamente relacionado con su familia, señor.

Así que era aquello. Aunque la policía había declarado inocente a su hijo del asesinato de aquel viajante de maquinaria de estrujamiento de ubres que se sentaba a horcajadas en las sillas, o por lo menos había dejado de investigarlo, la sombra de la duda no había abandonado la opinión que tenía el señor Panicker del crimen. La posibilidad de la culpa de Reggie era una cuestión que avergonzaba al señor Panicker, igual que todo lo que tenía algo que ver con su hijo, pero aquella vez a su vergüenza se le añadía el conocimiento íntimo de que el brutal asesinato de Richard Shane en el callejón de detrás de la vicaría había sido un eco, en su contorno y en sus detalles, de la naturaleza secreta de sus fantasías más oscuras. Cuando el detective inspector, Bellows, lo había llamado la semana anterior, lo que la visita había implicado, aunque las preguntas se formularan en términos de absoluta circunspección, estaba muy claro. El mismo, Kumbhampoika Thomas Panicker, defensor público y símbolo viviente del amor gentil pero firme del Señor, estaba creíblemente bajo sospecha de haber matado a un hombre, y por celos. Y no podía evitar sentir que su deseo de hacerlo —aquella rabia que hacía temblar sus manos cada vez que una palabra de Shane provocaba el asombroso milagro de una sonrisa en la cara de su esposa— se había escapado de alguna forma de su corazón, como un gas, y había envenenado el de su hijo, que ya estaba enfermo de antemano.

—Yo tenía entendido… Reggie… la policía ha dicho…

Ahora le dio la impresión de que el anciano y él no se habían «cruzado en el camino» en absoluto. De que a él lo seguían investigando y de que ahora la policía había enrolado a aquel anciano veterano. O tal vez aquel vejestorio fantasioso se había involucrado por su cuenta, de forma medio demente, en el caso.

—Dígame —dijo el anciano, y el tono acusatorio de su voz confirmaba todos los temores del señor Panicker—. ¿Ha visto últimamente a algún desconocido rondando la vicaría, o se ha topado personalmente con alguno?

—¿Desconocido? Yo no…

—Estoy hablando de un individuo de Londres, muy probablemente un hombre mayor, tal vez judío, que responde al nombre de Black.

—El tratante de pájaros —dijo el señor Panicker—. Encontraron su tarjeta en el bolsillo de Reggie.

—Tengo razones para creer que dicho individuo ha hecho una visita recientemente al joven inquilino de usted, maese Steinman.

—¿Hecho una visita? —Estaba claro que el niño no recibía visitas de nadie, aparte de Martin Kalb—. No que yo…

—Está claro, tal como yo he sospechado desde el principio, que el señor Black está enterado de la existencia de nuestro Bruno, y también de sus notables habilidades. Este intento reciente de contactar directamente con maese Steinman sugiere que Black no ha recibido ninguna noticia de sus supuestos agentes en este asunto, y que no sabía nada de la desaparición del pájaro. Podría muy bien ser su deseo desesperado de recibir dichas noticias lo que lo ha movido a hacer una visita clandestina al chico, con la vista puesta en acordar su venta, o tal vez para robarlo en persona. En cualquier caso, tengo intención de plantearle algunas preguntas más bien directas al señor Joseph Black de Club Row. De otra manera nunca llegaré a una conclusión final sobre el paradero del pájaro.

—El pájaro —repitió el señor Panicker, aminorando la marcha del coche. Se estaban acercando a East Grinstead, donde la policía había instalado un control, y el tráfico ya había empezado a embotellarse. El anciano había estado en lo cierto entonces en su conjetura acerca del aumento de la actividad militar: se había reforzado la seguridad—. Está usted buscando el pájaro.

El anciano se giró hacia él, con una ceja levantada, como si le pareciera ver algo desafortunado o reprochable en el señor Panicker.

—¿Usted no? —dijo—. A mí me parece que cualquier persona acusada de actuar in loco parentis contemplaría la desaparición de un animal tan querido y notable…

—Sí, sí, claro —dijo el señor Panicker—. Estamos todos muy… el chico ha estado… inconsolable.

De hecho, en las dos semanas transcurridas desde su desaparición el pájaro solamente se había infiltrado en los pensamientos del señor Panicker como una especie de siniestra impronta mental de las escenas de violencia y derramamiento de sangre, de infidelidad vengada y de indignidad reparada, que habían poblado sus fantasías durante la breve estancia en la vicaría del maldito señor Shane. Porque el señor Panicker estaba seguro de que el loro Bruno estaba muerto, y además muerto de alguna forma particularmente escabrosa o violenta. A pesar de su origen salvaje en las regiones tropicales de Africa, tal como le había informado su consulta del volumen de la L de la Enciclopedia Británica, Bruno era un pájaro doméstico, criado y domesticado. En campo abierto, en manos de rufianes, estaba claro que no tendría futuro. Se imaginaba aquellos ojos del pájaro que miraban fijamente como dos charcos de tinta mientras le estaban retorciendo el pescuezo; veía su cuerpo arrojado, roto, dejando tras de sí una estela de plumas y plumón, tirado en un cubo de basura o una cuneta; lo veía descuartizado por los armiños; enredado en los cables del telégrafo. El horror de aquellas visiones sorprendía en cierta manera al señor Panicker, dado que —a diferencia de lo que le había pasado con el difunto Dick Shane, a quien su imaginación también había adjudicado destinos similares— siempre había tenido al animal en muy alta estima. Durante todo el revuelo de la investigación por asesinato, la corriente hedionda de los cotilleos del vecindario y la extracción, por fin y después de tanto tiempo, de la síntesis final del antiguo silogismo de decepción que era su matrimonio con Ginny Stallard, aquellas irrupciones de mutilación aviar sangrienta habían constituido las únicas intrusiones de la cuestión del pájaro desaparecido en su conciencia. Y ahora por primera vez (y aquí la vergüenza que sentía se volvió más intensa y dolorosa que nada que hubieran o pudieran haberle inspirado su matrimonio, su carrera o las fechorías del desgraciado de su hijo) le dedicaba un pensamiento —un pensamiento pequeño, frágil, de mirada seria, mudo y del tamaño de Linus Steinman— al chico que había perdido a su único amigo.

—Con toda esta confusión… —sugirió el anciano con amabilidad. Y añadió—: No hay duda de que sus deberes y obligaciones pastorales…

—No —dijo el señor Panicker. De repente se sintió sobrio y calmado, y al mismo tiempo lo invadió un espasmo de gratitud absurda—. Claro que no.

Habían llegado al control policial. Un par de agentes uniformados se acercaron al Imperia, uno por cada lado. El señor Panicker bajó su ventanilla, complementando la operación cuando era necesario con una serie de tirones bruscos del extremo superior del cristal.

—Buenos días, señor. ¿Puedo preguntarle la razón por la que viaja a Londres?

—¿La razón?

El señor Panicker miró al anciano, que le devolvió la mirada con una expresión firme de despreocupación jovial.

—Sí —dijo el señor Panicker—. Oh. Sí. Bueno, esto, vamos en busca de un loro, ¿verdad?

La mujer del señor Panicker, tristemente fiel a su apellido de casada, sufría gefirofobia, el miedo mórbido a cruzar los puentes. Cada vez que un coche, autobús o tren en el que viajaba circulaba suspendido en lo alto de un río, se hundía en su asiento, con los ojos cerrados, con la respiración saliéndole por los orificios nasales en exhalaciones breves y sibilantes, gimiendo por lo bajo, agarrándose a sí misma para no moverse con la taza rebosante de su miedo cogida entre las palmas como si intentara evitar que se derramara una gota. Mientras el señor Panicker cruzaba Croydon en coche, la concurrencia rápida y abigarrada de la ciudad a su alrededor pareció despertar en el anciano alguna clase de turbulencia fóbica asociada. El susurro de la respiración en sus orificios nasales, los nudillos blancos que agarraban las empuñaduras de sus rodillas, la protuberancia de los cables reforzados de su cuello demacrado: todos eran elementos que el señor Panicker reconoció como signos de un terror casi incontrolable. Cuando entraron en Londres, sin embargo, los ojos del anciano, a diferencia de los de la señora Panicker cuando se encontraba atrapada en medio de un puente, permanecieron muy abiertos. Era, por naturaleza y de forma irremediable, un hombre que miraba las cosas, aun cuando, como era el caso ahora, le aterraban.

—¿Se encuentra mal?

Durante un minuto entero el anciano no respondió nada y se limitó a mirar por la ventanilla lateral, contemplando cómo pasaban las calles del sur de Londres.

—Veintitrés años —dijo con voz ronca—. Catorce de agosto de mil novecientos veintiuno. —Se sacó un pañuelo de algún bolsillo interior y lo usó para secarse la frente y luego las comisuras de la boca—. Era domingo.

Adjudicar una fecha y un día de la semana a la última ocasión en que había vislumbrado Londres pareció restaurar hasta cierto punto el equilibrio del anciano.

—No sé qué estoy… qué tontería. Todos hemos leído tanto sobre el daño causado por las bombas y los incendios. Me había preparado a mí mismo para ver ruinas. Confieso haber esperado en cierta medida, simplemente por una especie de, bueno, seamos caritativos y llamémoslo «curiosidad científica», ya sabe, la imagen de esta ciudad enorme convertida en cenizas humeantes a lo largo del Támesis. Pero esto es…

El adjetivo adecuado no le vino a la mente. Ahora estaban al otro lado del río, y se encontraron atrapados entre dos tranvías altos y rojos. Hileras de rostros los contemplaban con indiferencia inquisidora. Luego los tranvías se separaron alejándose hacia el este y hacia el oeste respectivamente y, como si se hubieran abierto un par de compuertas, la marea del centro de Londres los inundó. Habían bombardeado la ciudad; la habían quemado; pero no la habían matado, y ahora les estaba mandando brotes y zarcillos de una extraña nueva vida. Al señor Panicker lo que más le llamó la atención, igual que todo el año previo a aquel seis de junio, era la sorprendente americanidad de Londres: aviadores y marineros, oficiales y soldados de infantería americanos, vehículos militares americanos en las calles, películas americanas en los cines, y una atmósfera de fanfarronería estridente y bribona, un olor a tónico capilar, una cacofonía de vocales elásticas que podían ser, el señor Panicker estaba dispuesto a admitirlo, un simple producto de su imaginación, pero que de todas maneras animaban la ciudad de una forma que para él resultaba al mismo tiempo atroz e irresistible, un aire de buen humor brutal y pendenciero, como si la invasión misma de Europa, que ahora avanzaba por etapas sangrientas por el norte de Francia, no fuera más que la explosión inevitable de una acumulación de jerga jazzística y del ansia irrefrenable de bailar claqué.

—Esto es nuevo —decía el anciano, una y otra vez, moviendo un dedo rígido en dirección a algún edificio de oficinas o algún bloque de viviendas—. Eso no estaba ahí. —Y luego, cuando pasaban junto a la mole sombría y a menudo todavía festoneada por serpentinas de humo gris de otro edificio de apartamentos bombardeado, simplemente decía—: Dios santo.

Su voz, a medida que se adentraban en los cambios introducidos en Londres por las cuadrillas de trabajadores de la construcción y por las bombas alemanas desde aquella tarde de domingo de 1921, se convirtió en un susurro áspero y consternado. El señor Panicker se imaginó —tenía una poderosa imaginación sermoneadora— que el anciano debía de haber estado experimentando (de forma un poco tardía, en opinión del vicario) una especie de anticipo o demostración de la naturaleza de la muerte misma. Después de su larga ausencia de la ciudad sobre la cual había ejercido antaño su silenciosa modalidad de dominio, parecía que había esperado que Londres, como el mundo cuando lo dejamos, hubiera dejado de cambiar y de alguna manera hubiera dejado de existir. ¡Después de nosotros, el Blitz! Y ahora aquí se enfrentaba no solamente con la existencia continuada de la ciudad, sino también, en medio de los montones humeantes de ladrillo y cristales rotos de ventanas, con la fuerza incontenible e inhumana de su expansión.

—Cenizas —dijo el anciano en tono sorprendido mientras pasaban junto a una enorme zona nueva de viviendas de emergencia construidas por el señor Churchill, como un inmenso huerto cultivado del que no paraban de brotar hileras y más hileras de casas diminutas de hojalata—. No había esperado ver nada más que humo y cenizas.

Pasaron junto a los arcos mugrientos del Bishopsgate Goodsyard y dejaron el coche cerca de Arnold Circus, en una calle que estaba mucho peor que el resto por haber recibido el impacto de una bomba SC alemana, junto a un pulcro montón de adoquines rescatados de la explosión y que todavía esperaban a ser reubicados. Luego doblaron la esquina y llegaron a Club Row. El señor Panicker era experto e incluso autoritario a la hora de ofrecer un brazo para el apoyo de la tercera edad, pero el anciano rechazó todos sus intentos, y ni siquiera permitió que el vicario lo ayudara a salir del estrecho interior del coche. Tan pronto como se vio en el suelo, por así decirlo —tan pronto como empezó la cacería, tal como el señor Panicker no podía evitar explicarlo, de forma algo romántica, para sus adentros—, pareció sacudirse de encima la perplejidad fóbica del viaje. Alzó la barbilla y agarró la empuñadura de su bastón como si en breve tuviera intención de empezar a balancearlo hacia los cráneos necesitados de castigo de los rufianes. Mientras tomaban Club Row, de hecho, el señor Panicker se vio en apuros para seguir los pasos largos y torcidos de espantapájaros del anciano.

Y ciertamente Club Row había cambiado muy poco, o nada, desde agosto de 1921, o ciertamente, supuso, desde agosto de 1901, o de 1881. Algún asunto tiempo atrás olvidado había llevado allí al señor Panicker, un domingo por la mañana de hacía años. Se acordaba de que la calle le había parecido estúpidamente llena del estruendo horrible que emanaba siempre de los zoos y las colecciones de animales salvajes, que los gritos de los vendedores de pájaros, de los wallahs indios que vendían cachorros y de los mercachifles de gatos se entremezclaban y creaban una ecolalia extraña e inquietante, que al mismo tiempo se burlaba de y era burlada por la cháchara de sus mercancías enjauladas y contemplativas. A pesar del hecho de que había sabido perfectamente, mientras pasaba por entre ellos, que los loros y periquitos de Australia, los spaniels y los gatos atigrados, e incluso aquellas extrañas cosas de ojos afilados parecidas a comadrejas, iban a ser vendidas y compradas como mascotas, el señor Panicker no había sido capaz de librarse, mientras caminaba por Club Row para llevar a cabo su encargo olvidado, de la idea de que estaba caminando por una calle de condenados, y que toda aquella triste carne animal enjaulada estaba destinada únicamente al matadero.

Hoy, sin embargo, la calle estaba en silencio, y solo la poblaban los desperdicios y el débil e invisible goteo de las alcantarillas de los lunes después del día de mercado. Envoltorios rotos, trozos de papel de periódico grasiento, madejas retorcidas de trapos, serrín apelmazado en charcos de fluidos sobre cuya naturaleza el señor Panicker prefería no especular. Los tenderetes y tiendas a oscuras detrás de sus cortinas de barrotes articulados y persianas de acero con candados. Por encima de los escaparates, los edificios bajos y de mala reputación se apretujaban entre sí, formando hileras prietas, como sospechosos en una ronda de reconocimiento intentando exhibir una inocencia colectiva y completamente espuria, mientras sus cornisas de ladrillo se inclinaban de forma muy leve por encima de la calle, como si quisieran atisbar en los bolsillos de las pecheras de los transeúntes. Era, o debería haber sido, una perspectiva singularmente deprimente. Y sin embargo el brío y los pasos enérgicos del anciano, y la forma vagamente reminiscente del tambor mayor de una banda de música en que balanceaba su pesado bastón, le insuflaron al señor Panicker un optimismo atolondrado y sorprendente. Mientras caminaban hacia Bethnal Green Road tuvo una sensación creciente —una sensación que tenía sus oscuras raíces en aquella mañana de mercado desaparecida en que había caminado por entre los tenderetes bulliciosos de los tratantes de animales— de que estaban penetrando en el corazón de algún verdadero misterio de Londres, o tal vez de la vida misma. De que por fin, en compañía de aquel singular caballero anciano de cuyo dominio sobre los misterios se había hablado antaño en lugares tan remotos como Kerala, podría tener algún vislumbre del descorazonador mecanismo de relojería del mundo.

—Aquí —dijo el anciano, haciendo un gesto brusco hacia un lado con el bastón.

La empuñadura chapada resonó contra un pequeño letrero esmaltado, sujeto con tornillos oxidados a la fachada de ladrillo del número 122, que decía «black», y luego en letras más pequeñas debajo: «aves raras y exóticas». Sobre la fachada había una persiana de reja, pero a través del escaparate mugriento el señor Panicker pudo distinguir las figuras vagamente asiáticas de las jaulas con tejados en punta y tal vez incluso el revoloteo de un ala o de una cola de plumas, tan fantasmal como una brisa que removiera el polvo. Un silbido débil pero animado atravesó la oscuridad, el cristal y las persianas, elevándose y complicándose a medida que sus oídos se acostumbraban al mismo. No había duda de que los golpes del anciano habían despertado a los moradores de la tienda de Black.

—No hay nadie —dijo el señor Panicker, pegando la frente al acero matinalmente frío de la reja—. No tendríamos que haber venido en lunes.

El anciano levantó su bastón y golpeó la reja, una y otra vez, con brutalidad llena de júbilo, contemplando con ojos brillantes el claqueteo y el estruendo del acero. Cuando paró, la sombría población de la tienda había sido llevada, o bien se había dejado llevar, al pandemonio. El anciano permaneció con el bastón en alto, el pecho palpitante y una salpicadura de saliva en la mejilla. El clamor de la rabia resonó y se apagó. El brillo se fue de sus ojos.

—Lunes —dijo el anciano en tono triste—. Tendría que haberlo previsto.

—Tal vez debería haber llamado con antelación —dijo el señor Panicker—. Haber concertado una cita con este tal Black.

—Sin duda —dijo el anciano. Bajó el bastón hasta la acera, y luego se inclinó para apoyarse pesadamente en el mismo—. Con las prisas yo… —Se secó la mejilla con el dorso de la mano—. Estas consideraciones prácticas parecen escapar a mí…

Dobló la espalda hacia delante y el señor Panicker le cogió del brazo, y esta vez el anciano no intentó sacudírselo de encima. Sus ojos miraron como si estuvieran ciegos la fachada parecida a una cara impertérrita de la tienda, con una expresión solamente habitada por un asomo de alarma anciana.

—No pasa nada —murmuró el señor Panicker, intentando desoír y esconder la brutalidad de su decepción por el repentino fracaso de la búsqueda.

Había empezado el día fatigado por la falta de sueño, borracho y contemplando la casa bombardeada que era su vida como hombre. Su matrimonio vacío, el inútil de su hijo y el eclipse de sus ambiciones profesionales constituían las ventanas hechas añicos, el papel de pared chamuscado y los sillones retorcidos de aquellas ruinas. Y cubriéndolo todo como una nevada de ceniza, suspendido en el aire como el paño mortuorio indeleble del humo, capa tras capa chamuscada hasta llegar al lecho de roca, estaba su conocimiento de la ausencia de dios, de su duda y su falta de fe y de la distancia que había entre su corazón y el del Señor Jesucristo. Un Blitz menor, que no le importaba a nadie. Donde la bomba —que como todas las bombas era una cosa aleatoria e inconsciente— había sido la llegada y el asesinato del señor Richard Shane. En el momento del impacto toda la estructura podrida se había hundido y era como si, tal como el señor Panicker había leído en las historias de los periódicos sobre el Blitz, todos los centenares de ratas que vivían dentro de las paredes del edificio hubieran salido a la luz, suspendidas y sorprendidas en sus actitudes habituales de lascivia, antes de que sus cuerpos cayeran con un ruido sordo al suelo en una lluvia gris y repulsiva de ratas. Y sin embargo, tal como también había leído, se sabía que de vez en cuando aquellas explosiones habían desvelado el destello de un raro y sorprendente tesoro. Cosas raras y delicadas que, lejos de las miradas y del conocimiento, habían estado allí todo el tiempo. Aquella misma mañana en la carretera de Londres, cuando el anciano se había colado en el coche envuelto en su manto de lana y lluvia, era como si el niño, Linus Steinman, despojado de todo y sin amigos, se hubiera revelado allí mismo, diminuto y solo en el medio del montón de ceniza gris, mirando melancólicamente el cielo. El señor Panicker no era tan confiado ni tan tonto como para imaginarse que encontrar el loro perdido de un niño refugiado iba a restaurar el sentido y el significado de su vida. Pero estaba dispuesto a conformarse con mucho menos.

—Tal vez podríamos regresar otro día. Mañana. Podríamos alojarnos esta noche en un hotel. Conozco un sitio pequeño que está bastante bien.

De pronto la fantasía que había tenido antes el señor Panicker sobre el hotel Crampton, con su desayuno realmente excelente, volvió a cobrar vida con nitidez tentadora. Con la salvedad de que ahora, en lugar de seminarios y presentaciones que incluso en su fantasía solo podía imaginar cómo repetitivos e interminablemente aburridos, existía, en compañía de aquel apicultor viejo y loco, la posibilidad improbable, y más espléndida todavía por improbable, de una aventura. El hombre parecía, de una forma que el señor Panicker habría tenido apuros para explicar o definir con ejemplos, no solo generar dicha posibilidad o invitar a ella, sino también, de alguna forma, requerir implícitamente un aliado en su empresa. Fue esta posibilidad, más todavía que el sentido de misión altruista y de oportunidad de redención que representaba la recuperación del pájaro perdido de un niño, lo que el señor Panicker se encontró ahora luchando para sostener. Porque, a fin de cuentas, ¿qué lo había llevado a él, un chico de campo malayalí descalzo y larguirucho, a adoptar la vida de un pastor de la Iglesia anglicana? Naturalmente había sido cuestión —y eso se había estado repitiendo a sí mismo, hasta llegar a extremos de tedio y absurdo, durante los últimos cuarenta años— de responder a una llamada. Solo ahora, sin embargo, se le ocurría que aquella llamada no había tenido, tal como él había creído por entonces, ningún origen divino o místico, ni tampoco, tal como había decidido más tarde, había sido ninguna clase de fuego fatuo emocional. ¿Cuántos jóvenes toscos y sin zapatos, se preguntó, se marchaban en busca de aventuras convencidos de corazón de que estaban respondiendo a una llamada de Dios?

—¡Venga! —dijo el señor Panicker—. Espere aquí. Voy a buscar el coche. Cogeremos un par de habitaciones en el Crampton y conseguiré una cita con ese tal Black. ¡Le vamos a tender una trampa!

El anciano asintió, lentamente, con expresión abstraída, con una mirada apática, sin apenas oír las palabras. En las postrimerías de su momento de confusión y de alarma parecía haberlo invadido una profunda melancolía. Ésta contrastaba crudamente con la sensación de estar listo, una irreprimible disposición a continuar el juego que ahora animaba al señor Panicker. Fue corriendo hasta la calle Boundar, subió al interior del Imperia y se apresuró a reencontrarse con su compañero de aventura. El anciano no se movió mientras él se acercaba a la tienda de Black. Permaneció encorvado y apoyado en su bastón, exactamente igual que cuando lo había dejado. El señor Panicker paró el coche junto al bordillo y puso el freno de mano. El anciano seguía igual, mirándose las botas enormes. Al cabo de un momento el señor Panicker hizo sonar la bocina, una vez, dos. El anciano levantó la cabeza, lentamente, y miró por la ventanilla del lado del pasajero como si no tuviera ni idea de a quién podía encontrar dentro. Justo antes de que el señor Panicker se inclinara para bajar la ventanilla, sin embargo, la cara del anciano se alteró de repente. Arqueó una ceja, sus ojos se entornaron en gesto de astucia y una sonrisa larga y fina le torció una de las comisuras de la boca.

—¡No, pedazo de bobo! —dijo levantando la voz mientras Panicker bajaba la ventanilla—. ¡Súbala otra vez!

El señor Panicker obedeció, y al hacerlo la sonrisa en la cara del anciano se ensanchó y se extendió de forma maravillada. Después dijo algo que el señor Panicker no pudo entender. Estuvo un minuto entero examinando el cristal de la ventanilla —podía, le pareció al señor Panicker, haber estado examinando su propio reflejo—, sonriendo y diciéndose aquellas palabras misteriosas. Incluso cuando, después de meterse en el coche a su lado, el anciano repitió las palabras en voz alta, el pastor se sintió igual de perdido.

—«¡Leg ov red! —repetía absurdamente el anciano—. ¡Tal como pasa siempre, ja, ja, es una cuestión de reflexión!» «¡Leg ov red!».

—Lo… lo siento, señor. No consigo entender…

—¡Deprisa! ¿Qué rasgos caracterizan los garabatos del joven Steinman en ese cuaderno suyo?

—Bueno, tiene el extraño rasgo, por supuesto, de invertir sus palabras. Escritura especular. Al parecer, de acuerdo con los médicos, tiene alguna relación con su incapacidad para hablar. No hay duda de que es alguna clase de trauma. Y además me he dado cuenta de que su ortografía es atroz.

—¡Sí! Y cuando, en lo que ahora comprendo que era una patética petición de ayuda, escribió las palabras «leg ov red» en un papel, estaba exhibiendo de maravilla ambos rasgos.

—«Leg ov red» —probó el señor Panicker, proyectando e invirtiendo las letras sobre una pantalla interior—. «Der… Vog… el». —Ah—. Der Vogel. Estaba preguntando por su pájaro, claro.

—Sí. Y ahora dígame qué era lo que estaba diciendo al otro lado del papel.

—¿Del papel?

El anciano le puso un trozo de papel en las manos.

—Este papel. En el cual hay escrito, de puño y letra de un hombre adulto, joven, con caligrafía de la Europa continental, la dirección del mismo establecimiento ante el cual ahora estamos sentados. Dejado, o eso pensé de forma equivocada, por el propietario del mismo.

—Blak —leyó el señor Panicker. Y luego, proyectando la palabra del revés—: Dios santo.