El anciano se agachó hasta apoyarse en una rodilla. La izquierda, puesto que la derecha ya no le servía para nada. Tardó una eternidad intolerable y en pleno descenso se oyó un chasquido espantoso. Pero lo consiguió, y se puso a trabajar con presteza. Se quitó el guante derecho y hundió el dedo desnudo en el barro sanguinolento donde se había vertido la vida de Richard Woolsey Shane. Luego metió la mano en el bolsillo de viejo prestidigitador que tenía cosido en el forro de la capa y sacó su lupa. Era de metal y carey y alrededor del aro biselado tenía una inscripción afectuosa del único gran amigo que había tenido en la vida.

Dejando escapar una serie de jadeos y gruñidos, recorriendo con esfuerzo un par de metros cuadrados como si estos fueran toda la ladera helada del Karakorum, el anciano se dedicó a dirigir su amada lupa hacia todo lo que ocupaba o rodeaba el punto fatídico, encajonado entre los exuberantes setos verdes de Hallows Lane, donde el cuerpo medio decapitado de Shane había sido encontrado a primera hora de aquella mañana por su casero, el señor Panicker. ¡Qué lástima que el cuerpo ya hubiera sido movido, y encima por hombres torpes con botas pesadas! Lo único que quedaba era su débil huella, una cruz retorcida sobre la tierra. En la rueda derecha del coche del muerto —espantosamente ostentoso para un viajante de máquinas de ordeñar— le llamaron la atención el dibujo centrípeto y el grado moderado de oscurecimiento del chorro de sangre en forma de abanico que había en la llanta de color blanco. Aunque la policía había registrado el coche, y había encontrado un mapa de Sussex del servicio oficial de cartografía, un trozo de manguera para ordeñar de goma de color claro, trozos de válvulas y tubos, varios folletos informativos satinados del Lactrola R-5 de Chedbourne & Jones y un ejemplar ajado de Enfermedades comunes de la vaca lechera, edición de 1926, el anciano volvió a examinarlo todo. Y durante todo ese tiempo, aunque no se daba cuenta, estuvo murmurando sin parar y asintiendo de vez en cuando, manteniendo la mitad de una conversación y mostrando cierta impaciencia con su interlocutor invisible. Aquel proceso se prolongó durante casi cuarenta minutos, pero cuando salió del coche, sintiéndose casi como si ya tuviera que acostarse, tenía en la mano un cartucho sin estallar del calibre 45 perteneciente a aquella tan improbable Webley, así como un cigarrillo Murat sin fumar, una marca egipcia cuya elección por parte de la víctima, si es que era de él, parecía indicar unas profundidades todavía mayores e insospechadas de experiencia o de romanticismo. Por fin se puso a escarbar en la tierra cubierta de mantillo que había debajo de los setos y aquello le permitió hallar un trozo de cráneo roto, con fragmentos de piel y de pelo pegados, que los policías, para su evidente turbación, no habían podido encontrar.

Entregó la siniestra prueba sin vacilar ni mostrar escrúpulos. Había visto a seres humanos, en todos los estados, fases y actitudes asociadas con la muerte: una ramera de Cheapside con la garganta cortada y cabeza abajo en una escalera del dique del Támesis, a quien se le había acumulado la sangre en la boca y las cuencas oculares; un niño robado, verde como un kelpie escocés y embutido en una alcantarilla; el cadáver blanco y acartonado de un pensionista, asesinado con arsénico a lo largo de doce años; un esqueleto que había sido pasto de los milanos reales, los perros y de incontables insectos, descolorido y crujiendo en un bosque, con los jirones de la ropa ondeando como banderines; un puñado de dientes y astillas de huesos dentro de una palada de ceniza pálida e incriminatoria. No había nada especial, nada en absoluto, en aquella cruz torcida que la muerte había garabateado en la tierra de Hallows Lane.

Finalmente guardó la lupa y se incorporó todo lo que pudo. Echó un último vistazo a la situación de los setos, al MG cubierto por su lona de polvo, a la conducta de los grajos y a la dirección que tomaba el humo de carbón que manaba abundantemente de la chimenea de la vicaría. Luego se volvió hacia el joven inspector y lo examinó detenidamente sin decir palabra.

—¿Algún problema? —dijo el nieto de Sandy Bellows.

Hasta el momento el anciano no le había preguntado al inspector si su abuelo estaba vivo o muerto. Sabía perfectamente cuál era la respuesta.

—Ha hecho usted un buen trabajo —dijo el anciano—. De primera clase.

El inspector sonrió y su mirada se desplazó hacia el huraño agente Quint, que estaba junto al pequeño coche biplaza de color verde. El agente se tiró de una mitad del bigote y miró con el ceño fruncido el charco de barro púrpura que tenía a los pies.

—A Shane lo atacaron y lo golpearon, con una fuerza considerable, por la espalda. En eso tiene usted razón. Dígame, inspector, ¿cómo cuadra usted eso con su idea de que el difunto sorprendió al joven señor Panicker en el acto de robar el loro?

Bellows empezó a hablar, pero se quedó en un suspiro breve y cansino y negó con la cabeza. El D. A. Quint se tiró del bigote, ahora hacia abajo, en un intento de esconder la sonrisa que le había aflorado a los labios.

—El patrón y la frecuencia de las pisadas indica —continuó el anciano— que en el momento en que le fue asestado el golpe el señor Shane se estaba moviendo con cierta prisa y que llevaba algo en la mano izquierda, algo más bien pesado, apostaría yo. Y como los hombres de usted han encontrado su maleta y todos sus efectos personales junto a la puerta del jardín, como si esperaran ser trasladados al maletero del coche, y como la jaula no aparece por ninguna parte, me parece razonable inferir que Shane estaba huyendo, cuando lo asesinaron, con la jaula. Lo más probable es que el pájaro estuviera dentro, aunque creo que habría que llevar a cabo una inspección exhaustiva de los árboles del vecindario, y pronto.

El joven inspector miró al D. A. Quint y asintió una vez. El D. A. Quint dejó de tocarse el bigote. Parecía horrorizado.

—No puede estar usted diciendo, señor, con todos los respetos, que quiere que yo malgaste un tiempo valioso mirando a los árboles en busca de…

—Oh, no se preocupe, detective agente —dijo el anciano con un guiño. No le importaba divulgar su hipótesis, que naturalmente solo era una entre las varias que estaba considerando, de que Bruno el loro gris africano podía ser lo bastante listo como para haber urdido una fuga de su captor. Los hombres, y en especial los policías, solían descartar la capacidad de los animales para llevar a cabo, a menudo con considerable frescura, los más espantosos crímenes y las gestas más audaces—. Es imposible no ver la cola.

El agente Quint pareció durante un momento incapaz de controlar la musculatura de su mandíbula. Después se dio la vuelta y echó a andar con pasos airados por el callejón, en dirección a la entrada emparrada que llevaba al jardín de la vicaría.

—En cuanto a usted. —El anciano se giró hacia el inspector—. Debe procurar obtener información sobre nuestra víctima. Yo voy a necesitar ver el cuerpo, por supuesto. Sospecho que vamos a descubrir…

Se oyó un chillido de mujer, al principio en tono grandioso, casi se podría decir que con un atisbo de melodía. Luego su chillido se desintegró en forma de una serie de pequeños gruñidos entrecortados:

—Oh, oh, oh, oh, oh…

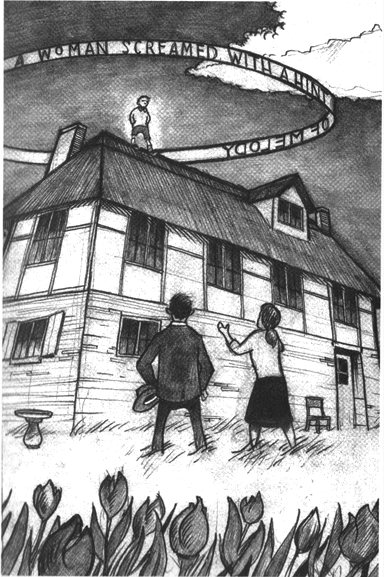

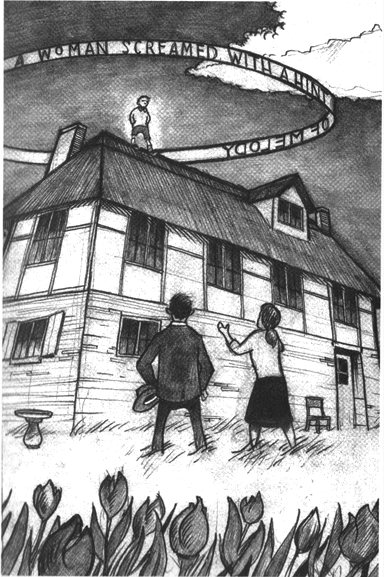

El inspector salió corriendo y dejó atrás al anciano, que lo siguió caminando con esfuerzo y renqueando. Cuando entró al jardín vio una serie de objetos y entidades familiares desplegados sobre una superficie verde como si hubieran sido dispuestos así en busca de algún efecto o con algún propósito discernible, como fichas o piezas de ajedrez en una recreación para la realeza. Al verlos el anciano experimentó un momento de horror vertiginoso durante el cual se vio incapaz de calcular su número ni tampoco de recordar sus nombres o su propósito. Sentía —con todo su cuerpo, tal como uno notaba la fuerza de la gravedad o la inercia— la inevitabilidad de su fracaso. La conquista de su mente por parte de la edad avanzada no consistía en un mero embotamiento ni en una disminución de la velocidad, sino en un borrado, igual que una capital del desierto es borrada por un milenio de arena errática. El tiempo había desvaído el intrincado dibujo de su intelecto y había dejado un pedazo de papel en blanco. Le entró miedo de ponerse a vomitar y se llevó el pomo del bastón a la boca. Lo notó frío en los labios. El horror pareció remitir de inmediato; la conciencia se recobró en torno al sabor brutal del metal, y de repente se encontró a sí mismo mirando, con alivio inexpresable, a nada más que a los dos policías, Bellows y Quint; al señor y a la señora Panicker, de pie a ambos lados del bebedero para pájaros; a un judío apuesto y vestido con un traje negro; un reloj de sol; una silla de madera; y un arbusto de espino florecido de forma exuberante.

Todos los presentes estaban mirando el punto más alto del tejado de paja de la vicaría, donde se encontraba la última ficha de la partida.

—¡Jovencito, baje de ahí ahora mismo!

La voz pertenecía al señor Panicker, que era bastante más inteligente que la media de la gente del campo, en opinión del anciano, aunque bastante poco competente para velar por las almas de sus feligreses. Retrocedió un paso o dos alejándose de la casa, como si buscara un lugar más apropiado para clavar al niño al tejado de la casa con una mirada funesta. Pero los ojos del vicario eran demasiado grandes y estaban demasiado apenados, pensó el anciano, para hacerlo con éxito.

—Hijo —lo llamó el agente Quint—. ¡Te vas a romper el cuello!

El niño se puso de pie, muy recto, con las manos colgando a los lados y los pies juntos, tambaleándose sobre sus talones. No parecía angustiado ni tampoco estar jugando, sino que se limitaba a mirarse los zapatos o bien a mirar el suelo que ahora tenía muy por debajo. El anciano se preguntó si era posible que hubiera subido allí en busca de su loro. Tal vez en el pasado el pájaro había protagonizado escapatorias en las que se había refugiado en tejados.

—Vayan a buscar una escalera —dijo el inspector.

El niño perdió pie y bajó resbalando sobre el trasero por el largo tejado de paja inclinado hacia el borde del mismo. La señora Panicker soltó otro chillido. En el último momento se agarró a sendos puñados de paja y se quedó así cogido. Su descenso se detuvo con una sacudida y luego los puñados de paja se soltaron del tejado y él quedó suspendido en el vacío y se precipitó hacia el suelo, aterrizando encima del apuesto joven judío, que debía de ser de Londres a juzgar por el corte de su traje, emitiendo un crujido extraordinario, como de un barril al romperse sobre unas rocas. Después de un momento de aturdimiento el niño se puso de pie y sacudió las manos como si le picaran. Luego le ofreció una al hombre que estaba tumbado boca abajo en el suelo.

—Señor Kalb —chilló la señora Panicker, y echó a correr, llevándose una mano al collar que tenía sobre el pecho, hasta donde estaba el atildado londinense—. Dios bendito, ¿se ha hecho daño?

El señor Kalb aceptó la mano que el niño le ofrecía y fingió que dejaba que este lo ayudara a ponerse de pie. Aunque gruñó e hizo gestos de dolor, la sonrisa no abandonó ni un momento su cara.

—No demasiado. Tal vez un moretón en la costilla. No es nada, en serio.

Extendió sus manos hacia el niño y este caminó entre ellas. El señor Kalb, con un gesto visible de dolor, lo levantó en el aire. Solamente cuando estuvo a salvo en brazos del visitante de Londres, por razones que el anciano sintió un poderoso deseo de entender, el niño relajó el control de sus emociones y se puso a llorar, de forma frenética e incontrolable, la pérdida de su amigo, sepultando la cara en el hombro del señor Kalb.

El anciano se abrió paso por el jardín.

—Chico —dijo—. ¿Te acuerdas de mí?

El niño levantó la vista, con la cara ruborizada e hinchada. Un hilo fino de moco conectaba la punta de su nariz con la solapa del señor Kalb.

El inspector le presentó al anciano al hombre de mirada afligida del Comité de Ayuda, el señor Martin Kalb. La señora Panicker había enviado a buscarle en cuanto se supo esa mañana que Bruno había desaparecido. Cuando el hombre oyó el nombre del anciano, algo refulgió, un recuerdo vago, en los ojos del señor Kalb. Sonrió, y se volvió hacia el niño.

—Bueno —dijo en un alemán que el anciano entendió unos instantes después de que las palabras fueran dichas, dándole un apretón de ánimos al niño en el hombro—. Aquí tienes al hombre que va a encontrar a tu pájaro. Ya no tienes nada de qué preocuparte.

—Señora Panicker —dijo el anciano por encima del hombro. El rostro de la mujer palideció, por completo, aunque él no sospechó de ella ni por un momento, como si acabaran de pillarla sin coartada—. Necesito hablar con su hijo. Estoy seguro de que la policía no tendrá ningún problema en que venga usted también con una camisa limpia y un paquete de galletas.