Nadja aparece como una obra compleja, densa en significados y claves —aun en contra de la voluntad expresada por su autor. En ella, al lado de la relación experimental que mantuvieron Breton y la protagonista aparente del relato, figuran las formulaciones esenciales del Surrealismo en el período al que pertenece, a veces simplemente apuntadas, en otras ocasiones más desarrolladas, así como el conjunto de rasgos de la escritura bretoniana. No permite una lectura cómoda o relajada, sino que exige, por el contrario, un sostenido esfuerzo de atención así como una permanente puesta en relación de su texto con otros del Surrealismo. Por ello, ha resultado necesario aportar, además de una Introducción de carácter explicativo, un conjunto de notas inevitablemente amplio que sirvan al lector como apoyos en sus etapas de lectura.

La vida del poeta resulta, por otra parte, extremadamente densa en razón de sus múltiples actividades y peripecias personales, y el objeto de estas primeras páginas es, sobre todo, ofrecer un perfil del creador y también facilitar aquellos elementos que permitan situar con mayor precisión determinadas claves de un texto no siempre bien comprendido, de ningún modo aportar una biografía más a las numerosas ya existentes. En consecuencia, ha parecido oportuno prestar más atención al período que se extiende hasta la publicación de la obra —es, finalmente, lo que interesa sobre todo a un lector de Nadja— y revisar con menos detenimiento el período posterior, hasta su muerte. No se entienda por ello que sus actividades, sus producciones o su vida tienen un menor interés a partir de 1928: la fecha es puramente accidental. Y tampoco se entienda que es la obra más interesante del poeta —quizás sí lo sea, pero eso no hace al caso—, o su obra maestra, según la expresión tópica, y que las posteriores difícilmente alcanzarán su nivel: ¿qué haríamos entonces con Los vasos comunicantes, El amor loco, Fata Morgana o Constelaciones, por citar sólo algunas de ellas? Pero la existencia precedente a Nadja parece inevitablemente más significativa que la posterior para la comprensión de la obra y este es el único criterio para la redacción de estas páginas iniciales.

Breton había de nacer el mismo año que Artaud o que Tzara, el de la muerte de Verlaine, casi con total certeza el 18 de febrero de 1896, a las 22'30 horas, en Tinchebray, región del Orne, de padre empleado de comercio —pero gendarme en el momento del nacimiento, como más adelante será contable y subdirector de una cristalería— y madre costurera; con antecedentes familiares rurales, de la Lorena y de Bretaña, donde vivió durante sus primeros cuatro años, en Saint-Brieuc, con su abuelo materno, antes de instalarse con su familia en Pantin pero regresando, en verano, a Bretaña. La fecha de su nacimiento sigue siendo controvertida: su partida de nacimiento —por consiguiente sus cartillas escolar y militar— la fija al día siguiente, 19, a las 22 horas, lo cual apenas tendría importancia si no fuera por la que el creador le concede a su carta astral —véase su reproducción en la obra de S. Alexandrian mencionada en la Bibliografía— elaborada a partir del día 18, por sus indicaciones contradictorias y por el hecho de que en el Manifiesto de 1924 indicará: "… ¿no soy yo el pez soluble?, ¡he nacido bajo el signo de Piscis y el hombre es soluble en su pensamiento!"[1]. Pues bien, como la crítica ha señalado insistentemente, en 1896 el paso de Acuario a Piscis se produce en la madrugada del 19 (cerca de las 3 de la mañana, hora de París). Legrand, Bédouin, Audoin y otros se han interesado igualmente por este aspecto en razón del interés que el propio Breton le prestaba.

El creador será extraordinariamente discreto con respecto a su infancia, a pesar de algunos apuntes que aparecen casi a su pesar: la prostituta de ojos violetas, la atracción hacia la flora bretona —su abuelo se interesaba por las plantas y por los insectos— o, simplemente, el comentario con el que comienza el primer Manifiesto: "El hombre, ese definitivo soñador… (…) si conserva alguna lucidez no puede sino volverse hacia su infancia que, por destrozada que haya sido por sus educadores, no por ello le parece menos plena de encantos. La ausencia de cualquier rigor conocido le permite la perspectiva de varias vidas simultáneas…"[2]. Y si insistía ante Parinaud en que su vida infantil tan sólo el psicoanálisis podría desvelarla, y en que únicamente quería considerarla "al salir de la adolescencia, es decir en el momento en que me conozco ya cierto número de gustos y de resistencias que sólo son mías, es decir, a partir de 1913"[3], cabe representarse, en razón de esos retazos no queridos que traslucen la formación de su sensibilidad, un niño imaginativo, sensible, curioso, concentrado en su interior y poco inclinado a adoptar modelos convencionales de comportamiento. Asiste a un colegio católico hasta los seis años —su madre, autoritaria, es muy religiosa; su padre, en cambio, ateo— en que cambia a la enseñanza pública: será, en conjunto, un alumno aplicado.

Sin embargo, algunos elementos anteriores a dicha fecha parecen significativos. En 1911 conoce a su compañero de colegio, de guerra, de Nantes y de Dadá, Théodore Fraenkel, con quien mantendrá una estrecha amistad hasta 1932 a pesar de que éste, médico, no quisiera participar en la aventura surrealista. Ambos comienzan a ejercitarse en poesía y un año después Breton publicará dos de sus poemas con el seudónimo opaco y transparente a un tiempo de René Dobrant en la revista colegial. Y también será compañero de clase el fundador de la librería-editorial "Au Sans Pareil", que se convertirá en 1920 en uno de los focos de Dadá en París, René Hilsum. Finalmente, en la primavera de 1913, atraído por el anarquismo, participará en las primeras manifestaciones políticas.

En dicha época, con diecisiete años, ha leído a Mallarmé, Huysmans y Baudelaire y le ha fascinado la pintura de Moreau: "El descubrimiento del museo G. Moreau, cuando tenía dieciséis años, condicionó para siempre mi modo de amar. En él tuve la revelación de la belleza y el amor, a través de algunos rostros, de algunas poses femeninas. El’tipo' de esas mujeres me ha impedido probablemente ver cualquier otro: fue un completo embrujo", indicará en El Surrealismo y la pintura (1965). Publica sus primeros poemas en La Phalange, la revista de Jean Royère de inspiración simbolista, y se apasiona por La velada con el Sr. Teste (1896) de Valéry, a quien visita por primera vez en marzo de 1914, cuando ya ha comenzado los estudios preparatorios para la Facultad de Medicina —los aprobará en julio, pocos días antes del asesinato de Jaurès y de la declaración de guerra—, y con quien mantendrá una relación duradera.

La Gran Guerra interrumpe sus estudios de medicina en febrero de 1915. Enfermero militar primero en Nantes, médico auxiliar más tarde, ascendido a cabo, continúa sus lecturas y conoce una "aventura sentimental terrible" —según escribe a Fraenkel— con su prima Manon Le Gouguès durante el otoño. En diciembre, envía a Apollinaire uno de sus poemas, "Diciembre" —que aparecerá en Monte de Piedad, 1919. A finales de febrero de 1916 conoce a Jacques Vaché cuya influencia sobre él será considerable hasta su muerte y, en mayo, visita en París, durante un permiso, a Apollinaire. Más adelante frecuentará la tertulia del café Flore en la que este poeta —reconocido por la joven generación como el más sólido apoyo experimental y vanguardista— no desdeña su papel de mentor, y en este período de gran inquietud intelectual en el que Breton es atraído simultáneamente por la psiquiatría, Vaché o el autor de Caligramas, en ese mismo año en que conoce a Aragon y a Soupault, el poeta no le ocultará su admiración: "… para mí había, en aquel momento un hombre cuyo genio poético eclipsaba todos los demás y era el centro de todas las miradas: era G. Apollinaire", dirá en la segunda de sus entrevistas con A. Parinaud[4] antes de extenderse en 1954 acerca de sus relaciones en "Sombra no serpiente sino de árbol, florido"[5]. Monte de Piedad hará reaparecer, en "Una casa poco sólida", al poeta que, como escribe Breton en 1918, intenta "reinventar la poesía". El capítulo de Los pasos perdidos[6] es elocuente acerca de la admiración que siente por quien había de interesarse por las "profundidades del espíritu" en Caligramas (1918) y había inventado el término "surrealismo" para calificar sus Mamelles de Tirésias (1917): "cuando el hombre quiso imitar el andar inventó la rueda que no se parece a una pierna: sin saberlo, hizo así surrealismo"[7]. Este capítulo, prepublicado en la revista L’Éventail le había de ser solicitado por el propio Apollinaire. La respuesta de Breton es elocuente (carta del 28.III.1918): "Pasado el primer momento de conmoción, quiero decirle que acepto su encargo con entusiasmo. Nada podía causarme mayor emoción que semejante muestra de distinción viniendo de usted." Por todo ello no es descabellado que en el Manifiesto de 1924 aparezca la fórmula bien conocida: "Como homenaje a G. Apollinaire, que acababa de morir… (…) Soupault y yo designamos con el nombre de surrealismo el nuevo medio de expresión pura…"[8]. Dicha admiración, por otra parte, es compartida por el conjunto de integrantes del grupo surrealista. Y ello, a pesar también de las diferencias que podían oponerles —la actitud ante la guerra o las pretensiones estéticas y literarias de Apollinaire, por ejemplo— e incluso de la desconfianza que este último despertaba en Vaché.

Pero seguimos en 1916, en Nantes, donde conocerá a Anne Padiou —véanse las notas 29 y 42 del relato— antes de ser destinado, a petición suya, al Centro Neuropsiquiátrico de Saint-Dizier entre julio y noviembre, donde se apasiona por la psiquiatría y conoce las propuestas de Freud a través de La Psychoanalyse de Régis y Hesnard y del Précis de Psychiatrie de Régis. En esta época incluso piensa en abandonar la poesía y consagrarse a la psiquiatría: él mismo incita a Fraenkel a seguir esa vía. Tras un breve paso por el frente, a comienzos de 1917 se encuentra en París siguiendo un curso de médico auxiliar para enfermeros militares y destinado como externo en el Centro Neurológico de la Pitié, en el servicio del Profesor Babinski, que reaparecerá en la obra. Su estancia en París le permite frecuentar de nuevo los medios literarios. Apollinaire le presenta a Reverdy a comienzos de año y, unos meses después, a Soupault. Reverdy funda en marzo Nord-Sud, revista de la que será uno de los principales colaboradores. Sigue viendo a Vaché de visita en París —en el estreno de Les Mamelles de Tirésias, por ejemplo, que este último no aprecia especialmente, en junio, también en octubre— y, tras un proceso de apendicitis complicada, es destinado como interno en septiembre, a su pesar, al Hospital de Val-de-Grâce, donde conoce a Aragon y comienzan una estrechísima amistad. Las veladas poéticas del Vieux-Colombier —él mismo confeccionará el programa de la del 26 de noviembre en la que Apollinaire pronuncia la correspondiente al "Espíritu nuevo y los Poetas"—, su copiosa correspondencia con Fraenkel, sus publicaciones y, en general, sus amistades y actividades literarias le mantienen inmerso en la poesía a pesar del cierre del Vieux-Colombier a causa de los bombardeos —por lo que la conferencia sobre Jarry que iba a pronunciar en él debe ser anulada—[9] y, en marzo de 1918 Aragon y él descubren la obra de Lautréamont. Aragon recordará la experiencia de su lectura[10] en voz alta en las noches de guardia en un hospital de alienados agitados por las sirenas de los bombardeos.

Hacia la misma época su escritura poética va liberándose abruptamente de las formas convencionales estróficas y de versificación, y adopta tonos vanguardistas marcadamente apollinarianos —incluso imagina una edición de poemas de éste con prólogo suyo y un grabado de Chirico. Sus proyectos se multiplican, sus contactos epistolares y personales también. Su primera recopilación, Monte de Piedad, se perfila, así como la posible edición de una revista en común con Aragon y Soupault, mientras es trasladado al frente como enfermero a un regimiento de artillería pesada y, posteriormente, de nuevo al Val-de-Grâce, en París. Se aloja en el Hotel Grandes Hombres, que mencionará en el relato. La muerte por sobredosis de opio de Vaché a comienzos de 1919 le produce una fuerte impresión: la última carta—collage de Breton a su amigo nunca llegó a su destino[11]. Pero también acaba de leer el Tercer Manifiesto Dadá e, inmediatamente, escribe a Tzara, entonces en Zurich. Hacen aparecer el primer número de la revista antes mencionada, Littérature, en marzo, y en junio Monte de Piedad, en la misma editorial que publicará Cartas de guerra, de Vaché, en agosto, con un Prefacio de Breton. Conoce a Éluard y, a finales de año, a Picabia. Con su título de "médico auxiliar", es destinado en septiembre, hasta ser licenciado pocos días después, al Centro de aviación de Orly pero, tras unas semanas en Lorient —donde se ha trasladado su familia— regresa definitivamente a París. Durante el segundo semestre del año, habrá mantenido una relación poco estable con Georgina Dubreuil que conocerá un final violento en 1920, tras la destrucción por la muchacha de documentos, cartas y dibujos —Modigliani, M. Laurencin, Derain…— de Breton como consecuencia de una crisis de celos.

En el capítulo "Entrada de mediums" de Los pasos perdidos, Breton señala: "En 1919 mi atención se había concentrado en las frases más o menos parciales que, en total soledad, próximo al sueño, se vuelven perceptibles para el espíritu sin que sea posible descubrirles una previa determinación. Esas frases, de imágenes muy notables y con una sintaxis perfectamente correcta, me habían parecido elementos poéticos de primera categoría. Al principio, me limité a retenerlas. Más tarde Soupault y yo pensamos en reproducir en nosotros, voluntariamente, el estado en el que se formaban… (…) Los Campos magnéticos no son sino la primera aplicación de este descubrimiento…"[12]. Tras el período nihilista y provocador de Dadá, sin perder su carácter subversivo, la escritura se orientará en una dirección nítida: la recuperación de fragmentos del subconsciente. No se trata todavía de ello y todavía está por llegar el mejor momento Dadá parisino. Pero el primer paso hacia el surrealismo había sido franqueado. En el número 7 de Littérature (septiembre) aparece un primer texto automático, "Fábrica", firmado únicamente por él. En los números siguientes aparecen otros firmados conjuntamente con Soupault. Todos ellos figuran en Los campos magnéticos (1920). El propio Soupault recordará tiempo después esta época: "Debo señalar que André soñaba todas las noches, intensamente, y que tenía ese don tan raro de recordar sus sueños. Todos sus poemas están inspirados y dominados, de alguna manera, por recuerdos oníricos. Algunas obras de Freud, que en 1918 estaban reservadas para especialistas, nos habían fascinado… (…) Propuse a André que prosiguiéramos nuestros experimentos. Él era más lúcido que yo. Estas experiencias nos condujeron a considerar la poesía como una liberación, como la única posibilidad de concederle al espíritu una libertad que nos era desconocida o que no habíamos querido conocer más que en nuestros sueños y de desprendernos de cualquier aparato lógico", así como el resultado de sus experiencias: "Cuando releímos lo que habíamos escrito, nos quedamos sorprendidos, incluso más, estupefactos"[13].

Sería abusivo pretender esbozar en tan breve espacio el trayecto de composición de una doctrina tan ambiciosa y heterogénea como la surrealista, sus etapas, sus antecedentes, sus querellas, los abandonos, las expulsiones y las incorporaciones, las técnicas con sus descubrimientos y, a menudo, sus problemas en cuanto al compromiso político o a las tentaciones estéticas en un movimiento que impregna la identidad cultural y que se encuentra en la base de las propuestas creativas más interesantes de todo el siglo. La Bibliografía da una idea aproximada de la riqueza de planteamientos y de logros. Pero sí cabe señalar que desde dicha fecha —y particularmente a partir de la ruptura con el Dadá a comienzos de 1921— la actividad creativa del poeta se va a concentrar en dicha dirección.

Pero a mediados de enero de 1920 llega Tzara a París, donde el grupo de poetas le espera entusiasmado y celebra una primera manifestación Dadaísta el 23 de enero que dará lugar a un período de agitación y provocación continuado. Breton, que ha abandonado sus proyectos médicos para disgusto de su familia, debe encontrar medios de subsistencia: Gallimard le proporciona un puesto administrativo en la N. R. F. y también el trabajo de leerle a Proust, en voz alta, sus pruebas de imprenta. Los campos magnéticos aparece a primeros de junio y, a finales del mismo mes, conoce a la amiga de la novia de Fraenkel, Simone Kahn, con quien establece una duradera relación y, a pesar de la oposición de las respectivas familias, comienzan a pensar en su boda. Pero Breton comienza a dudar del alcance de Dadá, abandona su trabajo en la N. R. F. y no consigue orientar su vida material, resuelta de manera muy azarosa. A finales de año, no obstante, comienza su feliz relación laboral con el modisto y coleccionista bibliófilo Jacques Doucet.

Hasta mediados del año siguiente las actividades de Breton continúan siendo contradictorias Si participa en el escándalo del "proceso a Barres", cuya acusación redacta y pronuncia, el 13 de mayo[14], su alejamiento de Dadá crece cada día. A mediados de año, Doucet le ofrece un trabajo, bien remunerado, como consejero artístico y bibliotecario, lo cual permite la boda de Breton con Simone, el 15 de septiembre, actuando Valery —que no ha dejado de apoyarle en todo este tiempo— como padrino. El 10 de octubre visitara a Freud en Viena. Y el primero de enero de 1922 se instalan en el domicilio que Breton no abandonará hasta 1949, cuando se mude al piso inferior. La ruptura con Dadá se manifiesta en las incorporaciones que aparecen en la nueva etapa de Littérature, patrocinada ahora por Doucet y distribuida por Gallimard: Desnos, Crevel, Morise, Vitrac, Baron —que tiene diecisiete años a la sazón y se instala episódicamente en su casa—, entre otros. Es un período intenso en cuanto al trabajo colectivo y el 25 de septiembre tiene lugar la primera experiencia de sueño hipnótico, experiencia que se repetirá a menudo y les causa una auténtica conmoción emocional. En noviembre, Picabia expone en las Galerías Dalmau de Barcelona y Breton, que ha redactado el Prefacio del Catálogo, le acompaña pronunciando una conferencia en el Ateneo el 17 del mismo mes: "Caracteres de la evolución moderna y de lo que la conforma"[15].

Manifestación de Saint-Julien-le-Pauvre. De izquierda a derecha: un periodista, Asté d’Esparbes, Breton, Rigaut, Éluard, Ribemont-Dessaignes, Péret, Fraenkel, Aragon, Tzara y Soupault.

Los problemas se acumulan a comienzos de 1923. Como consecuencia del fermento de agitación, los malentendidos se hacen frecuentes en el seno del grupo; en febrero Breton decide detener las experiencias de los sueños hipnóticos, asustado por sus consecuencias, en contra de la opinión de Desnos; por otra parte, las discusiones en torno a la legitimidad o no del trabajo literario y periodístico estallan a partir del trabajo de Aragon en Paris-Journal, que Breton juzga indigno, y obligarán a éste a abandonarlo y a distanciarse de París y del grupo por un tiempo. Pero son sobre todo el escándalo de la representación de El corazón a gas, de Tzara, el 6 de julio[16], con intervención de la policía, el bastonazo de Breton que le rompe un brazo a Pierre de Massot y el proceso interpuesto por Tzara contra Éluard los que provocan el estallido de las tensiones en el interior del grupo. Durante todo el año Breton ha trabajado en Claro de tierra (1923), que aparece en noviembre, y sigue trabajando para Doucet, aconsejándole en todo tipo de compras Él mismo adquirirá dos obras de Chirico y, en febrero de 1924, aparecerá Los pasos perdidos.

Las actividades de Breton se multiplican y adoptan tonos cada vez más experimentales —en ellos se inscribe el frustrante viaje de mayo en compañía de Aragon, Monse y Vitrac, regreso a la escritura automática—, polémicos —los panfletos "Un cadáver" y "Negativa de inhumación" referidos a la muerte de Anatole France—[17], políticos —revisión del proceso de Malraux— y, sobre todo, creativos. A finales de julio se encuentra prácticamente redactado el texto del Manifiesto del Surrealismo, que aparecerá en octubre, conjuntamente con Pez soluble y, durante el verano, las discusiones en torno al contenido del movimiento se multiplican. Littérature publica su último número, pero en diciembre nace La Révolution Surréaliste (L.R.S.), en cuyo primer número figuran Naville y Péret como directores. Breton conoce a Artaud y a Masson y en octubre se funda el "Buró de Investigaciones Surrealistas" ("B.R.S.") en el número 15 de la calle Grenelle, cuya dirección propondrá a Artaud el año siguiente pero que desaparecerá a finales de abril de 1925. Sus trabajos para Doucet se hacen más escasos: a pesar de todo se alegra de la compra de Les Demoiselles d’Avignon de Picasso por el coleccionista, compra en la que le venía insistiendo desde hacía vanos años.

En 1925 se opera una evolución trascendente en el grupo, particularmente a partir de la firma por diecisiete miembros del llamamiento de Barbusse contra la guerra de Marruecos, aparecido en L’Humanité el mismo día del banquete-homenaje a Saint-Pol-Roux (2.VII.1925), que termina en una auténtica batalla —Asté d’Esparbes habría intentado arrojar a Breton por una ventana— tras una intervención de Rachilde que Breton juzga intolerablemente nacionalista e insultante hacia Max Ernst —"una francesa no puede casarse con un alemán"—, banquete en el que el grupo había depositado ante cada comensal un panfleto contra Claudel que había manifestado[18] que el único sentido del surrealismo era la pederastia. Nuevo manifiesto suscrito en L’Humanité contra la represión en Polonia, otro contra el gobierno de Rumanía a causa de la represión de campesinos besarabios, telegrama al Presidente de Hungría en favor de Rakosi, la declaración de noviembre en L’Humanité en la que afirman que no existe una versión surrealista de la revolución sino que ésta debe ser ante todo económica y social, el texto sobre el Lenin de Trotsky[19], las reuniones de colaboración con el grupo marxista "Clarté": otros tantos indicios de la evolución política de un grupo que se ve atacado por la prensa burguesa y por buena parte de los escritores y críticos respetuosos con la tradición literaria. Breton conoce a los belgas Goemans y Nougé, responsables de "Correspondance", pero sobre todo a Lise Hirtz, por la que se sentirá apasionadamente atraído[20]. En noviembre tiene lugar la Primera Exposición de Pintura Surrealista, con una "Presentación" de Desnos y Breton, en la Galería Pierre, que precederá en algunos meses a la inauguración (26.III.1926) de la Galería Surrealista, de la que Breton se responsabiliza, en la calle Jacques Callot, con la exposición "Man Ray y Objetos de las Islas".

Hacia el otoño de este año, mientras Breton sigue obsesionado por Lise, se multiplican las reuniones del grupo discutiendo acerca del sentido de sus actividades políticas y de una vinculación con el P.C. que no deja de ser crítica. Recuérdese la vehemencia de algunos fragmentos de Legítima defensa (1926): "Pensándolo bien, no sé por qué me abstendré de decir por más tiempo que L’Humanité, pueril, declamatorio, inútilmente cretinizante, es un periódico ilegible, totalmente indigno del rol de educación proletaria que pretende asumir…", a pesar de entender que el programa comunista es la única opción que les resulta válida: "Tal y como es, es el único que nos parece válido y que se inspira de las circunstancias (…) y que presenta tanto en su desarrollo teórico como en su ejecución todos los caracteres de la fatalidad. Más allá de él, no encontramos más que empirismo y sueños…" La adhesión, que tendrá lugar en enero del año siguiente, se produce con un aumento considerable de la tensión interna del grupo: Artaud escoge irse, Soupault es expulsado, las relaciones de Breton y Desnos empeoran. Pero en octubre ha conocido a Léona-Nadja y se producen los encuentros referidos en la segunda parte del relato (véase el apartado "Nadja" al respecto). El comienzo de la militancia en el P.C. se le hace intolerable: a partir de abril deja de asistir a las reuniones de su célula de trabajadores del gas. Hacia mediados de febrero de 1927 ha visto por última vez a Léona y el 21 de marzo se produce la crisis por la que queda internada. En agosto el poeta se instala cerca de Pourville —para encontrarse cerca de Lise— y redacta en la segunda quincena las dos primeras partes de Nadja a partir, muy probablemente, de apuntes tomados con anterioridad. La primera parte de la obra, en cuyas ilustraciones trabaja durante septiembre, aparecerá prepublicada en el número 13 de Commerce, en el otoño. Pero en noviembre conoce a Suzanne Muzard[21], entablan una apasionada relación y ambos viajan por el sur antes de regresar a París hacia mediados de diciembre, cuando Breton compone la última parte de Nadja, que aparecerá, editada por Gallimard, el 25.V.1928, en un año en el que publicará también El Surrealismo y la Pintura pero que resulta extremadamente crítico en su conjunto —decepciones en el seno del grupo, que Breton entiende carente de estímulos, así como discusiones graves con Soupault (Breton le abofeteará en público), con Noli, con Baron, con Prévert, con Artaud, con Desnos…, con respecto a la Galería también, que terminará cerrando; con la revista, cuyo número 12, por falta de fondos, no puede ser editado… Continúa su tormentosa relación con Suzanne y, en octubre, Simone acepta su petición de divorcio (que se producirá legalmente un año después). Suzanne se casa en diciembre con Berl pero se instala en casa de Breton hasta el 23 de mayo de 1929. Las críticas acerca de la obra, a pesar de las quejas del poeta, no se han hecho esperar: muy numerosas, procedentes tanto de medios próximos al movimiento como de los más opuestos, de críticos amigos como de otros cuya enemistad es manifiesta[22], con algunas excepciones[23], la aceptación de la obra es general y se la sitúa en parangón con las obras maestras. En cualquier caso, Nadja no pasa desapercibida y su autor es, a comienzos de 1929, un creador reconocido y aceptado —lo cual no deja de resultarle inquietante— en "los medios literarios" y entre los propios creadores, como confesará mucho después Cl. Elsen: "Nadja nos había’encantado’, en el sentido fuerte del término; quiero decir que nos había enseñado a considerar el mundo llamado’real' con otra mirada — Nadja, con sus frases que se convertían en fórmulas mágicas, llaves que abrían puertas de una realidad distinta (que otros digan lo que tenía el estilo de Breton no sólo de admirable, sino también de embrujador a la manera de ciertos encantamientos)…"[24]. No puede afirmarse en cambio que Léona haya leído la obra —al menos cabe suponer que sí conocía algunos fragmentos, como se señala más adelante.

Retrato de Breton por Víctor Brauner (1934).

Se abre un período en el que Breton se encuentra en una prolongada crisis afectiva —precisamente cuando aparecen en L.R.S. las contestaciones a la encuesta "¿Qué tipo de esperanza deposita Vd. en el amor?"— mientras que en el ámbito del pensamiento sus ideas se hacen cada vez más firmes, a costa, en algún caso, de rupturas y polémicas. Si en el ámbito político su militancia en el P.C. se salda con un fracaso, su convicción revolucionaria no ha de abandonarle en lo sucesivo. En 1930, L.R.S. pasa a denominarse Le Surréalisme au Service de la Révolution (L.S.A.S.D.L.R.), de manera harto significativa, cediendo Breton —que no era partidario de tal denominación— sobre todo ante la voluntad de Aragon. Pero Breton no admite que esa voluntad revolucionaria —que se manifestará con ocasión de las revueltas fascistas de febrero de 1934 en Francia o con el estallido de la guerra civil española— subordine la actividad surrealista referida a la exploración del inconsciente y sus manifestaciones. De hecho, si la relación con los autores que aceptan de manera disciplinada las orientaciones del P.C.U.S. es conflictiva —particularmente con Sadoul y Aragon a su regreso del Congreso de Escritores revolucionarios de Jarkov en 1930— el conflicto en torno a la defensa de este último por la publicación del poema "Frente rojo" en 1931, en cuyo favor Breton redacta Miseria de la poesía[25] y expone en síntesis, la inocencia penal de cualquier texto poético por oposición al propio Aragon que defiende el compromiso político de cualquier actividad, incluida la poética provoca una ruptura dolorosa entre ambos amigos fundamentalmente, pero también en el seno del grupo. En 1932 el grupo redactará un panfleto contra Aragon, "Bufón", que Breton se negará a suscribir. A partir de entonces se alinea con la oposición trotskysta dentro de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios que preside Paul Vaillant-Couturier y, poco antes de la celebración del Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura de 1935, abofetea a Ilya Ehrenburg, lo que ocasiona que se le retire la palabra en el Congreso y que sólo se admitiera que su discurso fuera leído por Éluard a costa de ímprobos esfuerzos por parte de Crevel, lo que no es ajeno al suicidio de este poco antes de su apertura.

Los textos "Cuando los Surrealistas tenían razón" y "Contra-ataque"[26] consagran su ruptura definitiva con el P.C. y contienen una feroz crítica al estalinismo que los primeros procesos de Moscú, en 1936, y los siguientes un año después, no harán sino atizar. En 1938, enviado a México por el Ministerio de Asuntos Exteriores en una misión cultural mantiene abundantes encuentros con Trotsky, fruto de los cuales será la redacción en común de Por un arte revolucionario independiente, texto abiertamente opuesto a la línea del estalinismo cultural. En el ámbito específico del surrealismo cultural —por adoptar una denominación sintética aunque abusiva— el Segundo Manifiesto del Surrealismo había aparecido en diciembre de 1929, en el último número de L.R.S., el número 12, y comienza con el debate acerca del papel de la psiquiatría al que más adelante haré alusión. Pero el panfleto "Un cadáver" —que retoma el título del dirigido contra A. France en 1925— redactado contra él por algunos miembros del grupo —Desnos, Ribemont-Dessaignes, Vitrac, Limbour, Barón— ilustra una crisis profunda y grave a pesar de las nuevas incorporaciones —Buñuel, Dalí, Tzara, Tanguy, Ponge, Crével, Char, Nougé o Goemans, entre otros— que no ocultan cuantos se han quedado por el camino[27]. Recuérdese que en 1930 Desnos redactará un Tercer Manifiesto del Surrealismo, que contradice el de diciembre de 1929. En lo sucesivo, el elemento político será determinante en cuanto a la evolución del movimiento, pero Breton mantiene su voluntad de profundizar en la exploración del inconsciente al margen de cualquier compromiso con unos o con otros. El asalto al bar "Maldoror" y la actividad tras el atentado a la proyección de La Edad de Oro, ambos episodios de 1930, así lo confirman. La unión libre (1931) y Los vasos comunicantes, un año después, ilustran su voluntad de rigor en la escritura. Minotaure —revista artística dirigida por Skira, independiente del surrealismo pero progresivamente imbuida del mismo— se convertirá en su nuevo órgano de expresión. En 1930, había aparecido La inmaculada concepción[28], texto elaborado conjuntamente por Breton y Éluard.

Breton, Dalí, Crevel y Éluard hacia 1934.

Los viajes de 1935 a Bruselas, a Praga y a Tenerife —todo el mes de mayo, este último— con ocasión de la Exposición Internacional del Surrealismo en el Ateneo de Santa Cruz, organizada por Eduardo Westerdhal y La Gaceta del Arte, que tendrá lugar del 4 al 24 de mayo, con 76 obras, ilustran un período europeo de expansión del movimiento. El Catálogo de esta última contiene un "Prefacio" de Breton, quien pronunciará dos conferencias, una, el 16, en el mismo Ateneo, "Arte y política", y otra, el 23, en el "Círculo de Amistad 14 de abril" del Puerto de la Cruz, con Agustín Espinosa y Pedro García Cabrera[29].

Breton dirigirá la Galería Gradiva —homenaje simultáneo a Jensen y a Freud[30]— durante 1937, año en que se editará El amor loco y un año después el Diccionario abreviado del Surrealismo, compuesto conjuntamente con Éluard, y tendrá lugar el mencionado viaje a México —de abril a agosto— tan importante en su definición político-cultural. Su Antología del humor negro tiene problemas de edición y, tras ser rechazada por la censura de Vichy en 1939, no será publicada hasta un año después. Con graves problemas económicos, el estallido de la IIª Guerra Mundial le moviliza el 2 de septiembre, un día antes de la declaración de guerra, y le destina a un servicio de enfermeros militares en las proximidades de París primero, y posteriormente, tras haber intentado en vano ser destinado a algún hospital psiquiátrico, a la Escuela de aviación de Poitiers como médico auxiliar y, el día anterior al armisticio del 22.VI.1940, a otra en la Gironde. Con excepción de un permiso de 3 días a comienzos de mayo, no ha visto durante todo este tiempo a su mujer, Jacqueline, ni a su hija Aube, acerca de las que más adelante será cuestión. Sus graves dificultades económicas, que ya en alguna ocasión le han obligado a vender algún cuadro, intentan ser solucionadas por Picasso quien le cede, por un precio simbólico, un cuadro para que el poeta, a su vez, lo venda con un considerable beneficio. La carta de Breton al pintor (26.III.1940) da cuenta de su agradecimiento: "… gracias, gracias otra vez por haberme ayudado de una manera tan sencilla y de un modo que no es posible hacer más seductor…". En julio se ve convertido en médico-jefe y el 1º de agosto es licenciado. Se instala entonces en el sur, con su familia, pero piensa inmediatamente en trasladarse a Estados Unidos: sus amigos harán diversas gestiones y, entre tanto, reside en la villa Bel-Air de Marsella, huésped del Comité de Socorro Americano a los Intelectuales, donde encuentra algunos amigos: Péret, Masson, Braunes, Domínguez, Char, Ernst…

El asesinato de Trotsky y la detención de Breton entre el 3 y el 7 de diciembre en calidad de "peligroso anarquista" con ocasión de la visita de Pétain, junto con las incertidumbres políticas y económicas ensombrecen una época en la que compone Fata Morgana (1941) —que, sin autorización de la censura, aparecerá en 5 ejemplares con ilustraciones de W. Lam. Finalmente pueden embarcar —en compañía de Levi-Strauss[31], Lam y Victor Serge—: los billetes del viaje serán costeados por Peggy Guggenheim.

El período americano se prolongará hasta 1946. Primero en Martinica, en una situación intolerable, —véase su Martinica encantadora de serpientes (1948), en colaboración con Masson— donde conocerá a A. Césaire, consigue trasladarse a Estados Unidos en donde, en compañía de Duchamp, Masson, Tanguy, Matta y Ernst, se muestra activo en la Exposición Surrealista de Nueva York de 1942 o en la fundación de la revista VVV. Durante el mismo año trabaja en Prolegómenos para un tercer manifiesto del surrealismo o no, que aparecerá en 1946. Se trata de un período difícil en el que va a conocer a Elisa, a interesarse por las reservas indias y a componer Arcano 17 (1945) y la Oda a Charles Fourier (1947). Tras una breve estancia en 1945 en Haití —su conferencia tiene un efecto de agitación sobre los estudiantes, que viene a coincidir con una huelga general y la caída del Gobierno—, en 1946 regresa a París, algo inquieto acerca de las condiciones en que va a encontrar su medio natural tras su prolongada ausencia. A partir de dicha fecha, sus posiciones en contra de la creación del "mito del resistente comunista" tras la Liberación, su violenta intervención en 1947 con ocasión de la conferencia de Tzara en la Sorbona, "El Surrealismo y la post-guerra", en la que expresaba su opinión acerca de que el auténtico surrealismo se habría manifestado en la Resistencia y en la adhesión sin reservas al comunismo, el texto "Libertad es una palabra vietnamita", opuesto a la guerra de Indochina en el mismo año así como el texto "Hungría, sol naciente", opuesto a la intervención soviética de 1956, la "Declaración sobre el derecho a la insumisión en la Guerra de Argelia" de septiembre de 1960, sus colaboraciones en publicaciones anarquistas —Le Libertaire, Le Monde libertaire— y su ruptura con Camus constituyen otros tantos hitos de un compromiso con Trotsky —su asesinato en 1940 es sentido por el poeta como una auténtica tragedia— y con la teoría de la "revolución permanente" que había de provocarle innumerables problemas y rupturas, pero a la que sería fiel hasta el fin de sus días.

Los intentos de reanudar sus actividades son difíciles y se multiplican: Exposición Internacional del Surrealismo en 1947, participación en las revistas Néon —con Matta, Péret, Lam, Bédouin y otros—, Médium y Le Libertaire, la Galería "L’Étoile scellée", la compra del caserón de Saint-Cirq-Lapopie, en el Lot… En 1951 se producen sus rupturas con Camus y con Carrouges, quien hacía una interpretación espiritualista del poeta en la obra que le consagrará —véase la Bibliografía—, aparecida en 1950. J. Gracq publicará su A. Breton en 1948[32]. En 1952 tienen lugar sus ya mencionadas Entrevistas radiofónicas con André Parinaud, de gran interés y, en 1953, aparece Campo libre. En 1956 participa en la creación de "Le Surréalisme, même", y poco después, colabora con Legrand en L’Art magique. La Exposición de 1959 se ve consagrada al erotismo y a partir de 1958 el poeta trabaja en Constelaciones (1959), componiendo los textos paralelos a los 22 gouaches de Miró.

Puede apreciarse, no obstante, a pesar de sus publicaciones que no cesan, de su participación en proyectos comunes —la revista La Brèche, entre 1961 y 1965, por ejemplo, o la Exposición de 1965—, de una curiosidad intelectual rigurosa que no le abandonará o de su adhesión episódica a actividades de agitación, cierto distanciamiento con respecto a una actividad pública que comienza a agotarle. Durante la primavera de 1966, de viaje por Bretaña, se encuentra enfermo. En julio, se disculpa ante F. Alquié por no participar en el Coloquio sobre el Surrealismo de Cerisy: se encuentra débil. En septiembre, en Saint-Cirq-Lapopie, su estado se agrava: la enfermedad bronquial no le permite respirar. Hospitalizado el 27 de dicho mes en París, sufre una crisis cardíaca y muere en la mañana del día siguiente. Fue enterrado en el cementerio de Batignolles el 1.º de octubre. Una frase extraída de su Introducción al discurso sobre lo poco real (1925): "Yo busco el oro del tiempo"[33], figura en su epitafio. Nadie podría, sin duda, encontrarla desacertada a su respecto.

Por lo que respecta a su vida afectiva, tras la grave crisis de comienzos de los años 30, Breton había conocido a Marcelle Ferry ("Lila"), con quien vivía desde el verano de 1933. A finales de mayo del año siguiente, conoce a Jacqueline Lamba, quien a la sazón trabaja en el music-hall Coliséum, como bailarina-nadadora, y con la que se casará en agosto del mismo año —Giacometti y Éluard serán sus padrinos— tras haberse separado de Marcelle en junio, y que le inspira El aire del agua, aparecido en 1934: "… He encontrado el secreto / De amarte / Siempre por primera vez", concluye la obra[34]. Uno de sus primeros viajes será el que les conduce a Tenerife. Su encuentro presenta caracteres mágicos para el poeta sobre los que se extenderá particularmente en el emocionante 4º capítulo de El amor loco[35] habría materializado punto por punto el poema "Girasol"[36], texto automático compuesto en 1923 y publicado en Claro de Tierra, lo que le confiere un valor premonitorio. De esta unión —que conocerá alternativas de amor y desamor, de separaciones y reencuentros— nacerá la única hija de Breton, Aube, el 20.XII.1935[37], la "Écusette de Noireuil" de El amor loco, cuyo último capítulo, la carta que el poeta dirige a su hija y que concluye "Yo deseo que sea usted locamente amada"[38], redacta en el otoño de 1936.

Separados durante el período de movilización militar, los tres partirán a América juntos pero la falta de entendimiento de la pareja aumenta. A mediados de diciembre de 1943 conoce en Nueva York al último de sus "amores maravillosos", Élisa Claro: el relato del encuentro figura en Arcano 17: "En la gélida calle te veo moldeada en un escalofrío, con tan sólo los ojos al descubierto… (…) eras la propia imagen del secreto… (…) en tus ojos de final de tempestad se podía ver cómo se elevaba un pálido arco iris"[39]. Su divorcio de Jacqueline se produce en Reno, Nevada, en el verano de 1944, y allí también desposa a Elisa —con quien había viajado abundantemente en la primera mitad del año y continuará haciéndolo el resto del año— el 31 de julio. En 1949, Aube se ínstala con él en París. Con Élisa conocerá el período más dilatado de serenidad afectiva en una existencia que, como habrá podido comprobarse, resulta extremadamente rica desde el punto de vista emocional.

La mayor parte de la obra había de ser compuesta rápidamente, en agosto de 1927, entre el comienzo ("¿Quién soy yo") y el final de la 2ª parte, cuando el texto parece contestar esta pregunta "¿Soy yo solo? ¿Soy yo mismo?", en apenas dos semanas, en el Hostal en que se ha convertido la finca de Ango, cercana a Varengeville-sur-Mer, en Normandía, en el que el poeta es, en esos momentos, el único huésped. Recuérdese que el último contacto entre Léona y el poeta ha tenido lugar a mediados de febrero y que la crisis definitiva de la muchacha se produjo a mediados de marzo del mismo año.

En ese mes de agosto, Simone —a quien Breton había conocido en junio de 1920 y con quien se había casado el 15 de septiembre de 1921— está de vacaciones en la Manche con unos amigos pero Louis Aragon se encuentra muy próximo, también en Varengeville, acompañado por Nancy Cunard, y redacta con una extraordinaria celeridad su Tratado de estilo: ambos creadores se reúnen casi a diario y efectúan lecturas mezcladas de sus respectivos textos. Ambos se encuentran en situaciones de crisis desde el punto de vista político a causa de las tensiones creadas a finales de 1926 y comienzos del año siguiente por la adhesión del grupo surrealista al P.C.F. Desde el punto de vista emocional, Aragon señalará que en ese tiempo se sitúan "esas alternativas de infelicidad, las riñas, los celos que de improviso descubro en mí"[40]. En cuanto a Breton, no se trata sólo de su crisis con Simone. Está también su propia responsabilidad con respecto a la evolución de Léona. Pero, sobre todo, está el hecho de que se encuentra allí para aproximarse a Lise (véase nota 46 del relato), la "dama del guante" del relato, que se encuentra en Pourville, en la finca Mordal, y por la que el poeta siente una violenta pasión desde finales de 1924. Efectivamente, no es una época serena para ninguno de los dos y Aragon la describe del modo siguiente: "… a dos pasos de Dieppe, escribí el Tratado de estilo, mientras que en la torre de una granja, a algunos kilómetros de allí, en la finca de Ango, habíamos organizado para Breton, solo y desgraciado entonces, una especie de gallinero en el que escribía, él, Nadja: leíamos, para Nane y para nosotros, las páginas de los últimos días, alternando los dos escritos y todavía escucho, en aquella casa de muros de cartón…, todavía escucho las risas de Breton con las páginas del Tratado…"; o como escribirá Breton en el "Prefacio" de 1930 reseñado más adelante, "creo que esos días figuran tanto para él como para mi entre los más melancólicos de nuestra vida".

Las cartas a Simone dan cuenta de su dificultad de concentración. El 9 de agosto aún no ha comenzado, el 17 ya ha empezado, pero el 22 todavía está en la 1.ª parte, aunque cree que en una semana habrá concluido la obra, seguramente apoyándose en notas y fragmentos previamente escritos referidos a la 2.ª parte. En cualquier caso, regresa a París a última hora del 31 de agosto y el 2 de septiembre ha hecho ya dos lecturas de estas dos primeras partes y ha escuchado los primeros comentarios acerca de la obra por parte, entre otros, de Éluard, Prévert, Aragon y Masson.

Durante el mes de septiembre, Breton trabaja en las ilustraciones, que considera de capital importancia, como muestra su correspondencia y, en particular, su carta a Lise del 16 de dicho mes en la que establece una relación muy detallada y aproximada de las mismas, pidiéndole autorización para reproducir el guante así como "¿no podría usted, yo tendría mucho interés en ello, intentar conseguir una reproducción fotográfica del cuadro de Mordal, visto de frente y de perfil? Usted sabe que nada tendría sentido sin él" —dicha ilustración nunca figurará en la obra.

La tercera parte será redactada a finales de diciembre del mismo año y el propio texto insiste acerca del paréntesis temporal y de la posibilidad de que la obra hubiera quedado completa sin las páginas que constituyen este a modo de "Epílogo". Si en las dos primeras partes asistimos a una recuperación a través de la escritura de acontecimientos situados en el pasado —entre 1916 (los referidos a Nantes) y 1927, en la 1.ª parte; los referidos a los encuentros con Nadja, en la 2.ª—, en la 3ª el tiempo de la narración viene a coincidir con el real, tras esa conmoción emocional que se ha producido en el intermedio, y el poeta parece considerar a las dos primeras como la introducción necesaria de la 3ª, por discutible que pueda parecer.

En efecto, durante su estancia en Normandía, Breton conoce a la esposa de Emmanuel Berl, el autor de Muerte del pensamiento burgués (1929), a quien Aragon le había presentado en 1924 y que se encuentra de vacaciones con su amante Suzanne Muzard (véase nota 114 del relato). Como consecuencia del contacto que se establece y de un eventual proyecto editorial que se perfila en el otoño, Berl frecuenta el café Cyrano, donde el grupo se reúne, acompañado por Suzanne en noviembre, precisamente cuando Breton ha comunicado a Lise su renuncia a una pasión, en suma, frustrante. La pasión entre Suzanne y el poeta —que, entre otras consecuencias, tendrá la de que la colección proyectada nunca se realice— les conduce a un viaje inmediato por el sur de Francia (véanse las notas 114, 120, 121, 124 y 129 del relato) del que regresarán en la primera quincena de diciembre. Suzanne se reúne con Berl pero Breton no renuncia a ella y se encuentra tan estimulado como para dedicarle, a finales del mes, una tercera parte de la obra que, sin duda, altera la conclusión prevista, al menos parcialmente. A ese final de año corresponde también el recorte de periódico que da cuenta del accidente de aviación con el que —casi— concluye la obra.

Pero además el poeta se encuentra en el centro de las turbulencias políticas del grupo. Su Legítima defensa acaba de aparecer en septiembre de 1926, unos días antes de su encuentro con Léona, y las discusiones en torno al 23.XI.1926, su adhesión al P.C.F., la constitución del llamado "Grupo de los cinco", con Aragon, Éluard, Péret y Unik, que pretende constituirse en la vanguardia intelectual de la revolución política, así como la publicación en mayo de 1927 de "A las claras"[41], son momentos especialmente intensos de este período que también conoce determinadas frustraciones y decepciones ante la actitud de los militantes que desconfían de los integrantes del grupo surrealista: Sadoul relata, al respecto, que los reproches de "vago" y de "juerguista" que le dirigirían durante su tercera reunión de célula motivarían que nunca asistiera a la cuarta. Su evolución le conducirá hacia posiciones trotskystas —había leído en 1925 el Lenin de Trotsky, y el encuentro con Léona se produce en la calle Lafayette por haber adquirido su última obra en la librería de L’Humanité; y es bien conocido el manifiesto en el que más adelante trabajarían en común Trotsky y él titulado Por un arte revolucionario independiente, de 1938—; pues bien, en noviembre de 1927 Trotsky es expulsado del P.C.U.S. Se trata de un período, efectivamente, acelerado en sus acontecimientos y bastante alterado en su situación anímica.

La primera edición de la obra había de aparecer en mayo de 1928, con un ligero retraso con respecto a las expectativas de Breton, en la colección "Blanche" de la Editorial N.R.F.-Gallimard. La primera parte —que Breton denominaba "Preámbulo", es decir, desde el "¿Quién soy yo?" hasta la aparición de Nadja— había sido publicada con el título de Nadja. Primera parte en la revista Commerce en otoño de 1927, y traducida al inglés por E. Jolas, en la revista Transition, en marzo de 1928, con el título de Nadja (Opening Chapter). En L.R.S., número 11, también había aparecido prepublicado con el título de "Nadja (fragment)" el fragmento correspondiente a la jornada del 6.X.1926. Breton había de componer un "Prefacio" —inédito— en abril de 1930, para el coleccionista René Gaffe. La reedición de 1963 apareció en diciembre, con las correcciones, notas, supresiones y variantes, así como con el "Proemio" fechado en la Navidad de 1962, que a continuación se reseñan, de capital importancia por tratarse de la única obra que Breton había de revisar y corregir, así como por el hecho de que no se ha encontrado su manuscrito.

Breton y Trotsky en México, en 1938.

La edición de 1963 presenta más de trescientas variantes con respecto al original. Su elevado número podría hacer pensar que se trata de alteraciones tan importantes que pudieran afectar al carácter mismo de la obra. En realidad no es así, sino que corresponden al deseo, expresado por el autor en el "Proemio", de adecuar la expresión y mejorar determinadas formulaciones sin alterar, en cambio, los aspectos documentales y emocionales, que constituyen para él lo esencial. Algunas notas añadidas —que Breton indica añadiendo la fecha de 1963—, y algunas ilustraciones suplementarias constituyen lo más evidente. Recuérdese que la carta a Lise de 1927 mencionaba 22, que la edición de 1928 contará 44 y la de 1963, 48. Pero Breton modificará también ciertos elementos de composición —espaciando los fragmentos, introduciendo "blancos"— y determinados ángulos de las fotografías: el cuadro de Ucello es más preciso, por ejemplo, y en Ango, se sustituye la galería —lugar real de creación de la escritura— por el palomar, ciertamente más simbólico.

Ciertas variantes hacen referencia a precisiones relevantes en la época, que lo son menos en 1963: sustituir la mención a Marcel Noll por "un amigo" o, en cambio, incorporar el nombre de Jean Paulhan en sustitución de "un amigo común" no pasan de ser detalles de escasa importancia. Sí que la tiene, en cambio, la ocultación de todo el párrafo referido a Tzara o la alteración del referido a Rimbaud o, incluso, a la figura del Museo Grévin[42]. Pero la mayor parte de las variantes son de carácter más estilístico, e ilustran la voluntad del poeta de aligerar el texto o de hacerlo más preciso: así, las sustituciones de "surrealista" por "automático" y por "poético" respectivamente, o, incluso, buscando una mayor fuerza poética, en el caso de ese "desconcertante y cierto amor" de 1928, que se convierte en "… el misterioso, el improbable, el único, el desconcertante e indudable amor" de la edición de 1963 (pág. 118 de esta edición).

No obstante, las alteraciones más dignas de ser tenidas en cuenta se refieren a su relación con Léona, precisamente por su contraste con la voluntad de transparencia del poeta. En su trayecto por tren a Vésinet, la edición original menciona que viajan en un compartimento de 1.ª clase: implícitamente, queda entendido que han buscado estar solos y cierta comodidad, lo cual sugiere una interpretación galante del trayecto que Breton ha preferido eliminar. Asimismo, desaparece la mención a la noche pasada en el Hotel Príncipe de Gales, como se señala en la nota 85 del relato y se analiza más adelante, elemento muy relevante y prueba evidente de que la transparencia de Breton no es tan absoluta como pretende: de hecho, el autor escoge mantenerse en el terreno de una ambigüedad que permite diferentes interpretaciones. Y lo mismo ocurre cuando la alusión a "la última visita que le hice", de 1928, se convierte en 1963 en "nuestro último encuentro", elemento importante si se tiene en cuenta que la mayor parte de los encuentros entre ambos tiene lugar en espacios abiertos o públicos. La referencia a un espacio cerrado —la habitación del hotel en el que vivía la muchacha— desaparece en provecho de otra fórmula ambigua. En los tres casos mencionados, Breton busca, con la distancia, cierto distanciamiento personal con respecto a Léona, lo cual tiene dos explicaciones posibles y complementarias: por una parte, intenta reducir el carácter emocional, afectivo y sensorial de su relación, afectado como está por su "imposibilidad de amar(la)" y por cierta sensación de culpa. Y, por otra parte, se trata de reducir el carácter episódico o incidental del argumento de su relación para privilegiar, en cambio, el más absoluto del alcance interpretativo que pretende darle a su obra.

No faltará quien hubiera preferido que el personaje de Nadja no existiera, que formara parte de la ficción literaria, entendiendo que si su entidad hubiera sido puramente imaginaria la obra hubiera demostrado el talento excepcional de su creador. Es olvidar que ese no era el objetivo de Breton y que, por otra parte, puesto que existió, no hacía falta inventarla. Es olvidar también el carácter de documento experimental que Breton concede a su texto hasta el punto de que esa es la única razón que, según él, le impulsa a componerlo. Es posible que haya también quien prefiera ignorar cualquier relación de la obra con la realidad, basándose en su carácter exclusivamente poético —entendido en el sentido de la poeticidad del texto. Si es una opción voluntaria —tan respetable como cualquier otra—, eso en ningún caso debe ser excusa para ignorar las relaciones que la obra —quiérase o no— mantiene con lo real.

Efectivamente, al igual que el resto de los personajes evocados en la obra, incluso si no están designados por sus nombres (es el caso de "X"), la persona de Nadja existió. La crítica reciente —tras algunas vacilaciones más o menos interesadas, tras algunas dudas como las de A. Balakian referidas a los textos de Nadja, que no sabe si atribuir al propio Breton— señala que su auténtico nombre era el de Léona Camille Ghislaine D., nacida el 23.V.1902, en el norte de Francia, en los alrededores de la ciudad de Lille, como figura en el texto, hija de un tipógrafo que luego se hará comerciante de maderas, y de una obrera. Léona tendrá una hija en 1920 y tres años después se instalará en París, donde trabajará de manera intermitente —empleada, vendedora— y, ocasionalmente, ejercerá la prostitución. El propio texto deja entrever sus contactos con el mundo artístico —M. Bonnet señala incluso que ha podido trabajar como figurante o bailarina episódicamente, y aporta como prueba la nota que dirige a Breton el 27.I.1927, con una misiva enviada por la "Agencia artística internacional" del Sr. Dahan, en la calle Moncey de París, especializada en "teatro, cine, danza y music-hall", que la convoca para una entrevista, lo que indica que debía figurar en los repertorios artísticos— o con medios más marginales —véase el episodio de tráfico de droga.

Nadja, como indica el relato, es el nombre que la muchacha adopta, abreviatura personal de "Nadejda" —"Esperanza"—, normalmente abreviado en "Nadia". Es más que probable que Léona ignorara el ruso y no existe una explicación coherente para la elección de dicho nombre. La crítica ha terminado admitiendo que lo habría adoptado del de la bailarina americana "Nadja", adepta a la teosofía, morena, corpulenta, muy distinta físicamente de Léona, de cierta notoriedad en París —la primera de sus actuaciones reseñada en la prensa de la época es de diciembre de 1923—, que actuaba en el "Teatro Esotérico", de la que se conocen distintas fotografías —entre otras la aparecida en La Semaine de París del 29.V.1925—, pero cualquier explicación acerca de la razón de dicho préstamo, al margen de la que ella misma facilita en el texto, es por ahora pura especulación.

El relato nos refiere su encuentro con Breton el 4.X.1926 y su relación casi cotidiana hasta el 13 del mismo mes, con un detalle que hace todavía más significativa la supresión del texto a que hace referencia la nota número 85 del relato, concerniente a la noche del 12 al 13 en el Hotel Príncipe de Gales. La crítica ha analizado abundantemente las razones de dicha supresión, a comenzar por la posibilidad de una decepción amorosa. P. Née, por su parte, se apoya sobre el testimonio de Naville recogido por H. Béhar (véase la Bibliografía), según el cual Breton le habría confiado: "Con Nadja, es como hacer el amor con Juana de Arco." Sin restar validez a dicho testimonio, entiendo por mi parte que incluso la decepción, o la frustración por parte de cualquiera de los dos, hubieran tenido cabida en el relato, y que si Breton opta por suprimir dicha alusión, ello obedece a que no la considera relevante para la descripción de lo que ha venido esperando y obteniendo de ella y, por otro lado, a que su mantenimiento hubiera podido inducir al lector a una comprensión distinta —probablemente más prosaica— de la que el autor pretende transmitir: desde ese punto de vista hubiera constituido una interferencia más que un suplemento de información. A partir de dicha fecha, en cualquier caso, sus contactos se espacian y se vuelven, fundamentalmente, epistolares: M. Bonnet, que ha establecido su recensión sistemática, señala la existencia de 27 cartas o mensajes enviados por correo neumático entre el 22 del mismo mes y mediados de febrero de 1927. Así, por ejemplo, en la carta del 1.XII.1926, Léona se queja de haber sido "olvidada", en la del 15 del mismo mes de no haberle visto desde hace doce días, posteriormente de haberle visto sólo un par de veces durante el mes de enero de 1927. El tono de queja aumentará, alternado con reproches y con presiones que no podían dejar de hacer mella en el poeta —"Si usted me abandona, me siento perdida", escribe el 30.1.1927— y revela la voluntad de Breton de distanciarse de la muchacha, lo cual explica cierto sentimiento de culpa posterior que demuestra el análisis de la obra, acentuado por algunos comentarios al respecto que habían de hacerle personas próximas a él.

En dichas cartas aparecen buena parte de los textos que Breton menciona o fragmenta —véanse las notas 92 y siguientes del relato—, referencias a su estado en las que muestra ser consciente de lo inevitable de su destino y referencias también a lo que Breton ha significado y significa para ella: en ese sentido el propio texto no puede ser más elocuente y nos presenta a Breton como un ser excepcional no sólo en el aspecto creativo sino también en el humano. En la carta del 3.1.1927, le escribe: "Usted está tan lejos de mí como el sol — y yo sólo me calmo bajo el calor que usted me da." La figura de Breton se convierte en el único referente para la muchacha; así llega a decirle: "Usted me utilizará —y yo pondré lo mejor de mi parte para ayudarle en algo bueno" (carta del 30.XI.1926) o, casi dos meses después: "André, quiero merecer su aprecio— si es preciso, cambiaré de vida" (carta del 20.I.1927). "Yo sé que ella llegó a tomarme por un dios", dice el poeta (pág. 105), y debemos entenderlo en su literalidad, ya que Léona mantiene hacia él una relación de adoración —consecuencia o no de su estado, de las circunstancias en que se desarrolla en esos momentos su vida pero también, cabe imaginar, de la fascinación que Breton ejerce sobre ella— en la que se mezcla esa sensación de imposibilidad de una relación amorosa recíproca.

Es difícil establecer con claridad cuál es la evolución de sus relaciones entre mediados de octubre y mediados de febrero, cuando Léona le hace llegar su última carta —en un sobre arrugado en el que simplemente figura su nombre ("André"), deslizado por debajo de la puerta—: "Gracias, André, lo he recibido todo (…) No quiero hacerte perder un tiempo que necesitas para cosas superiores - Todo lo que hagas estará bien hecho - Que nada te detenga - Ya hay bastante gente cuya misión es apagar el Fuego - El pensamiento se renueva cada día - Lo más prudente es no empeñarse en lo imposible…" Tan claro está que Léona busca prolongarlas como que el poeta intenta cortarlas y, si ello no es posible, al menos distanciarse lo más posible de una muchacha en cuyo desequilibrio "tal vez (algunos) atribuyan a mi intervención en su vida (…) un valor terriblemente determinante" —como indica en el texto—, animándola en una vía —la de la libertad absoluta— en la que "yo no había hecho más que alentarla con exceso, en (la) que demasiado la había ayudado yo a imponer(la) sobre cualquier otr(a)". Está claro que Breton se siente en parte responsable del estado en que se encuentra y continúa socorriéndola, al menos, económicamente —"Durante algún tiempo intenté procurarle los medios (…), puesto que además ella tan sólo podía esperarlos de mí" (pág. 107)—; y la carta del 8.XI.1926 del poeta a su mujer da cuenta de la venta de un cuadro, con el consentimiento de Simone, para ayudar a Léona. Pero, "cada vez más alarmado", quizás también cada vez más inquieto por el papel que ella exige y espera de él, fascinado pero al mismo tiempo impotente ante el sentido absoluto que la muchacha confiere al término "amor" y sabiendo pertinentemente que él no se encuentra enamorado de ella —es significativa la carta de Breton a Simone, el 8.XI.1927, en la que le relata "el modo a la vez grave y desesperado" en el que la muchacha le ama, para continuar: "¿Qué hacer? puesto que yo no amo a esta mujer y que, evidentemente, nunca la amaré. Ella es sencillamente capaz, y ya sabes de qué manera, de poner en peligro todo lo que yo amo y mi forma de amar. Y no es menos peligrosa por eso"—, lo cual era condición necesaria para Breton para poder haberle sido de utilidad, su relación irá deteriorándose tanto como el precario equilibrio mental de Léona, ese equilibrio inestable que ha mantenido hasta su encuentro y cuya crisis ella siente llegar. Apenas dos semanas antes de su última carta, le escribía: "Todavía llueve/ Mi habitación está a oscuras/ El corazón en un abismo/ Mi razón muere."

El estallido de la crisis del 21 de marzo parece definitivo (véase la nota 104 del relato). Sus gritos pidiendo auxilio, presa de alucinaciones visuales y olfativas, son un buen pretexto para que el hotelero —ya bastante molesto con un huésped irregular y poco solvente económicamente— avise a la policía. Aún no había cumplido 25 años. Tras catorce meses en el Hospital de Vaucluse, permanecerá en el Hospital psiquiátrico de su región desde el 14.V.1928 hasta el 15.I.1941, fecha de su muerte en el mismo Hospital donde se celebrarán sus funerales en la tarde del día 20, víctima probablemente de cáncer, a la edad de 38 años, de los que casi catorce habían de transcurrir en reclusión, y sin que haya podido ponerse en claro si conoció la obra que había de inspirar —al menos en su integridad, puesto que la carta del 1.XI.1926, en la que comenta: "¿Cómo he podido entrever ese retrato desnaturalizado de mí misma sin rebelarme y ni siquiera llorar…?", permite suponer que el poeta le había comunicado ciertos fragmentos y notas que le concernían.

En sus Entrevistas de 1952[43], Breton aporta una última imagen de la muchacha, exclusivamente centrada ya en el plano del estímulo intelectual que supuso para él, muy alejada de cualquier consideración emocional o, incluso, personal. A una pregunta referida al valor mágico de los encuentros, Breton responde acerca del carácter de revelación del amor y de la naturaleza de lo "merveilleux". Y añade: "La heroína de ese libro dispone de todos los medios deseados, puede decirse que está hecha para centrar en ella todo el apetito de lo maravilloso. Y, sin embargo, todas las seducciones que ejerce sobre mí se mantienen en un plano intelectual, no se resuelven en amor. Es una maga, y todos sus prestigios colocados en una balanza pesarán poco en comparación con el amor puro y simple que puede inspirarme una mujer como la que se ve pasar al final del libro. Por otra parte, puede ser que todos los prestigios de los que Nadja se rodea constituyan la revancha del espíritu contra la derrota del corazón." El sueño del 26 de agosto de 1931 relatado en Los vasos comunicantes es, en cualquier caso, elocuente acerca del sentimiento de culpabilidad que persistió en el poeta a su pesar no hacia Nadja sino hacia Léona.

No se ha podido encontrar una fotografía de la muchacha, de manera que es preciso mantenerse en el nivel de las descripciones del poeta y de los autorretratos —más o menos precisos y fieles— de Léona. Sin embargo, la crítica acepta que la ilustración 28, compuesta por ojos en forma de helecho, que lleva como pie "Sus ojos de helecho…", es un montaje fotográfico a partir de los de Nadja, sin que pueda saberse en que época o momento pudo Breton disponer de dicha fotografía, sin que haya sido encontrada en sus archivos tampoco. El respeto documental por lo auténtico, la minuciosa precisión del conjunto de los datos del relato permiten suponer que el poeta nunca hubiera manipulado un detalle tan significativo. Dicha ilustración es, por ello, la única imagen que podemos atribuir a la persona que había de estimular la creación de la obra.

La lectura de Nadja no es cómoda y, a menudo, se hace incluso desconcertante. Con su apariencia de simplicidad y la voluntad expresada por el autor de mantenerse en el plano más objetivo y neutro posible, oculta todo un entramado de claves que comprometen muchos más campos de reflexión de los que su autor aparenta y, por añadidura, su escritura se hace en general tan compleja como sus intenciones. Veámoslo en detalle.

En su análisis de la obra, M. Beaujour[44] señala que Breton ha adoptado una "estrategia de lo discontinuo y de un aparente desorden" y subraya que Nadja podría ampliarse casi hasta el infinito —en efecto, Breton ha abierto las puertas mediante las notas, las abundantes intervenciones de autor y la incorporación fotográfica de documentos para una posible sucesión de "añadidos"— hasta incorporar en forma de collage el texto íntegro de Las desequilibradas y ciertos fragmentos de Los pasos perdidos y del Manifiesto, pero que también podría desaparecer, diluyéndose, fragmentada entre el resto de las obras de su autor. Así el relato de la 2ª parte hubiera podido tener cabida en Los vasos comunicantes y, por ejemplo, determinados fragmentos de la 3.ª en el Segundo Manifiesto o en El amor loco, y así sucesivamente. Efectivamente, el tipo de su escritura incluso permite considerar determinados fragmentos como autónomos dentro de una obra cuyos límites —¿no señalará el propio Breton que la obra hubiera podido concluir con el "¿Soy yo solo? ¿Soy yo mismo?'' (pág. 123)?— resultan imprecisos.

Y, sin embargo, el resultado de la lectura impone una unidad de conjunto paradójica ya que no procede del tono literario —sin ser una obra de ficción si adopta, en cambio, sus recursos, lo que hace que tampoco pueda hablarse de un diario a pesar de las precisiones de la 2.ª parte, al tiempo que las abundantes intervenciones de autor, referidas a cuestiones de orden colectivo y exterior, así como la clave polémica de buena parte de ellas, permiten que sea entendida como un manifiesto cuando no es ese su objetivo—, y de que incluso en su dimensión argumental produzca una sensación de deriva desconcertante. Paradójica también si nos atenemos al sujeto del relato que solo aparentemente es Nadja. En efecto, sin adoptar claves autobiográficas —no existe un esfuerzo de recuperación del pasado que integre una linealidad en la definición de la identidad del autor, sino que, por el contrario, la obra se orienta hacia el futuro; la escritura es sólo una vía de exploración, pero mínima en comparación con el "acto", entre otros elementos—, el auténtico sujeto es el propio Breton, hasta el punto de que Marie Bonaparte juzgaba la obra en razón de una "sobrevaloración narcísica del Yo" por parte de su autor y que J. Pfeiffer la encontraba "eminentemente egocentrista"[45]. Desde ese punto de vista, todo el trayecto no nos indicaría sino las etapas de una autoexploración que el autor quisiera enmascarar.

Breton indica que quiere darle a su texto el estilo —o la ausencia de estilo— que cabe esperarse de un informe clínico —"el tono adoptado para el relato copia al de la observación médica, especialmente a la neuropsiquiátrica", señala en el "Proemio", y es significativa esta elección de un campo concreto a la luz de los acontecimientos, cuando también hubiera podido indicar "judicial" o "administrativo"—, huyendo además de cualquier búsqueda de efectos estéticos o estilísticos. Es toda una declaración de intenciones y no cabe olvidar, al respecto, que Aragon se encuentra componiendo su muy singular Tratado de estilo simultáneamente y muy próximo a él. Podría por ello pensarse que se trata de una obra en la que la claridad y la nitidez fueran de rigor. Pues bien, nada de ello ocurre. Por el contrario, nos encontramos ante una composición abigarrada, con un barroquismo que convierte el discurso en una red de figuraciones entrelazadas y en permanente metamorfosis. Por otra parte, sus pretensiones de objetividad a menudo quedan eclipsadas tras intervenciones de autor que revelan formulaciones en absoluto neutras. Y ello porque la escritura transmite reflexiones del autor, pero a veces también se tiene la impresión de que ayuda a materializarlas. Lo cual no facilita su lectura y hace que nos adentremos, en determinados momentos, por meandros de cierta confusión y que, al hilo de la lectura, cueste a veces recomponer el trayecto discursivo del poeta Lo cual sólo constituye un demérito para quienes exigen el rigor lógico como motor del mismo, con independencia de la voluntad del creador.

Breton, Éluard, Tzara y Péret en 1925.

Y es que la obra ofrece un completo repertorio de formulaciones de ambigüedad. Es bien conocida la clave polisémica de la escritura bretoniana, que le conduce a utilizar términos que implican varias significaciones, a recuperar expresiones fijadas confiriéndoles un sentido original y, a veces, mezclándolas con otras o entre ellas mismas. Incluso cabe preguntarse si no se ha filtrado en alguna ocasión alguna formulación involuntaria; es el caso de la frase que introduce la cita de Rimbaud a la que alude la nota 35 del relato, por ejemplo, solo comprensible si se entiende que prolonga la construcción de la anterior. Pero es cierto que la escritura bretoniana, que se amplifica en digresiones, en paréntesis que hacen derivar el hilo del discurso de manera a veces confusa, que obliga a rehacer el trayecto seguido por entre tantos meandros, resulta difícil de recomponer. Y las construcciones sintácticas, frecuentemente alambicadas, próximas a un preciosismo lingüístico y cargadas de referencias implícitas cuando no de intertextualidades, no facilitan la tarea de desciframiento. Estamos, con todo ello, muy lejos de un lenguaje "clínico".

Puede objetarse que tal pretensión iría referida sobre todo al relato de acontecimientos puntuales y no a lo que podría denominarse "intervenciones de autor". Es decir, a la mayor parte de la 1.ª y 2.ª parte. Las precisiones en la datación de los encuentros, por ejemplo, podrían sugerir un intento —que, en parte, será también el de Los vasos comunicantes— de aportar una mirada distanciada y con pretensiones de objetividad. El propio autor así lo expresa cuando habla en el "Proemio" de la voluntaria "indigencia" de su escritura, antes de reflexionar acerca de las contradicciones entre subjetividad y objetividad. Pero ¿responden dichas anotaciones a semejante pretensión?

Pues bien, cabe, cuando menos, ponerlo en duda si nos atenemos al hecho de que Breton nos relata lo que él entiende como significativo, ordenándolo de un modo próximo a la manipulación comunicativa. Lo cual, por otra parte, es obvio, si se tiene en cuenta que toda creación implica un proceso continuado de opciones con el que el creador se compromete. Pero el relato presenta omisiones significativas, algunas correcciones que no lo son menos así como ocultamientos buscados: véase por ejemplo el mencionado en la nota 85 del relato, de capital importancia quiérase o no. Y la narración de los encuentros no concluye —es bien sabido— con el último que tuvo realmente lugar. Breton no oculta ese oscurecimiento repentino de su relación con Léona, que contrasta tan radicalmente con su voluntad expresada. Por lo que se refiere a la última parte, enteramente orientada hacia Suzanne, el poeta no puede ser menos preciso y más oscuro: solo cabe deducir la presencia de la muchacha, acerca de la cual, de su encuentro con Breton y del sentido de su relación nada es aclarado. Puede decirse, en consecuencia, que se trata de una escritura de la ambigüedad en su conjunto, a veces desconcertante en sus intenciones y a menudo contradictoria con la voluntad expresada por el autor.

Y sin embargo, al madurar la lectura, se tiene la impresión de haber asimilado un conjunto nuclear de elementos —todos ellos de capital importancia y únicos— que no se reiteran sino que quedan apuntados en su singularidad, que no son anecdóticos y episódicos sino trascendentes —lo cual obliga a un tipo de lectura muy exigente y atenta— y que contienen todas las claves para comprender los procesos de reflexión no sólo de su autor sino, en conjunto, de las formulaciones surrealistas. Dicho más escuetamente, la obra produce la impresión de que nada en ella es gratuito —nada sobra— y que toda ella compone un conjunto coherente —nada falta. Se sustenta sobre un conjunto de equilibrios —entre las ambigüedades y las precisiones, el tono objetivo y el lirismo más subjetivo, el relato personalizado y las ampliaciones teóricas, el tono polémico y las manifestaciones de angustia, de desconcierto o de entusiasmo del narrador, lo individual y lo cósmico, lo real y lo surreal— que le confieren un carácter trascendente y auténtico, cuyo motor esencial es el resorte de la sorpresa y la tensión de lo experimental. Documento en el que "lo oculto" y "lo desvelado" libran su más encarnizada batalla, en estas claves reside —más que en las apuntadas por el autor en el "Proemio" de 1962— esa "renovación de (su) audiencia, que relega su ocaso más allá de los límites habituales" que el propio Breton había constatado.

La crítica acostumbra a señalar que la obra se compone de tres partes. La tercera, compuesta unos meses después de acabar las dos primeras, altera por completo el tono de la escritura y amplifica en la distancia su alcance. La ruptura se hace tan evidente que el propio autor, en esos impulsos de una ingenuidad tan falsa que se hace auténtica y acerca de los que uno siempre puede optar por dejarse seducir o por mantener cierto distanciamiento, como ocurre con el conjunto de la escritura bretoniana, señala que la obra hubiera podido concluir sin ella. La segunda está consagrada a la narración de su relación con Léona, mientras que la primera —ambas son de una densidad significante fuera de lo común— va orientada a situar al lector con respecto a ese "estado de disponibilidad" en el que se va a producir el encuentro: es, en cierto modo, la preparación que el lector necesita para comprender el auténtico significado de lo que va a ocurrir. Pero es también una revisión del conjunto de elementos que Breton considera esenciales desde el punto de vista de su identidad y de su esfuerzo en el desarrollo de una interpretación surrealista de la existencia. Pues bien, por contraste con ese carácter fragmentario mencionado anteriormente, ninguna de esas tres partes sabría existir, coherentemente, sin relación con las otras dos. En esa suma de desconciertos, Nadja se hace nuclear e indivisible y, como obra literaria —a pesar de la voluntad de su autor—, se ha convertido con el paso del tiempo en una de las más elocuentes acerca de las señas de identidad cultural de nuestra época.

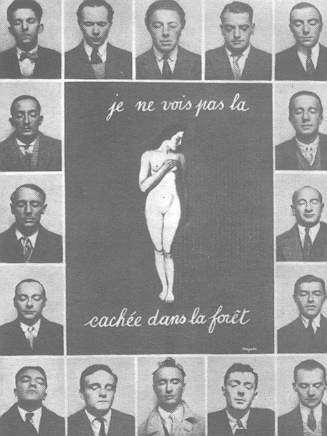

La obra apareció con 44 ilustraciones en la edición de 1928, que se convierten en las 48 que figuran en la presente en la edición de 1963, lo que responde a una reflexión teórica del autor que había de aplicarse también a las correspondientes a Los vasos comunicantes y a El amor loco. Entre ellas, retratos —el del propio Breton, de Paul Éluard, de Desnos, de Péret, de Blanche Derval, de Mme. Sacco, del profesor Claude y hasta el collage de los ojos de Nadja—; referencias exteriores —el Hotel de Grandes Hombres, la finca de Ango (el palomar), la estatua de Étienne Dolet, la de Becque, la carbonería, la Puerta Saint-Denis, el "mercado de las pulgas", la librería de "L’Humanité", el bar "À la Nouvelle France", la plaza Dauphine, las Tullerías, la joyería de las arcadas del Palacio Real, el "Hotel Esfinge" en el bulevar Magenta, el palacio de Saint-Germain, el anuncio de "Mazda", el cartel de "Les Aubes"—; documentos —El abrazo del pulpo, El Teatro Moderno, la representación de Las desequilibradas, el semicilindro blanco, el guante, el grabado de los Diálogos, el fragmento de "La profanación de la hostia", la página de historia referida a Luis VI y Luis VII, el cuadro de Braque, el de Chirico, el de M. Ernst, la máscara, el fetiche de la isla de Pascua, el muslo del Museo de cera— y, sobre todo, los 10 dibujos de Nadja. El poeta tuvo dificultades para conseguir algunas de estas ilustraciones: así, por ejemplo, la referencia al Teatro Moderno se limita a una carta del 19.X.1927 del actor L. Mazeau, sin que éste pudiera proporcionarle imagen alguna del Teatro, destruido a comienzos de 1925. En la tercera parte, el propio Breton referirá algunas de estas dificultades. Pero no conseguirá una reproducción del cuadro de la casa de Lise en Dorval y tampoco se encuentra la ilustración correspondiente a la casa de Pourville (véase nota 48 del relato).

Está claro que no se trata para el poeta de "embellecer" el texto con estas ilustraciones: no existe una voluntad estética en las mismas y las tomas fotográficas se encuentran muy próximas a una visión neutra de lo que es mostrado. Como indica M. Beaujour, se trata de un tono voluntariamente banal, alejado de la sugerencia de "lo maravilloso", de unas imágenes próximas al "grado cero de la representación siempre próximas al cliché de aficionado o de una postal anticuada. Ese especial ángulo de la mirada de Breton es un ángulo nulo", indica, para concluir: "La verosimilitud exige cierta desolación"[46].