Medianoche en las salas de sistema. El rugido de ventiladores y aparatos de aire acondicionado las llena a rebosar, hasta los rincones mismos, como el aire en un colchón inflable. Todas las consolas están a media luz. En su armario privado, la impresora de líneas tamborilea números sobre papel. Junto a la impresora láser un ejemplar de The New York Times. El titular dice así:

UN ESTUDIO REVELA QUE LA CLAVE DE LA FELICIDAD ESTÁ

EN LA INTENSIDAD DE LAS RELACIONES, NO EN LA CANTIDAD

Una puerta se cierra a lo lejos y los pasos de alguien parecen alejarse, pero de pronto suenan más fuertes, resuenan en el hueco de la escalera, más y más fuertes en su descenso desenfadado, imposiblemente fuertes cuando llegan al descansillo próximo a las salas de sistema. Pero no se detienen allí. El pasillo ha contado veinticuatro de esos pasos cuando se abre la puerta de la rampa de carga; el último sonido es el de la puerta al cerrarse.

Los diodos parpadean maliciosamente en la parte frontal de la CPU.

La impresora ha llenado su bandeja metálica, y la escena apaisada en la ventana, la única que da a la calle, ha cambiado al azul de cincuenta brazas, al verde de diez brazas, a los húmedos amarillos neblinosos de una mañana de verano, para cuando entran los primeros estudiantes. Traen café y se mueven con cautela, como si vadearan una marea de desperdicios nocturnos.

Delante del edificio, junto al museo de Peabody y su colección de flores de cristal, hay un cornejo poco atractivo. Los turistas se fotografían delante de este árbol treinta o cuarenta veces al día, amarrándolo a sus vidas como un mirón acusado de delitos imaginarios, y ejecutándolo sumariamente. Hay fotos de ese árbol en álbumes de Tokio, Yokohama y Hokkaido, de Stuttgart y Padua, de Riyadh y Malmoe.

En la terraza que bordea el salón de los estudiantes, situado en el ático del edificio, el sol no ha quemado aún el rocío del tándem de barbacoas semiesféricas, ni del frasco cuadrado de líquido inflamable, ni de las tenazas de laboratorio con que los estudiantes manipulan sus carbones. Una bolsa de carbón de leña descansa apoyada en la barandilla, exhausta. Dentro del salón, en una mesa cercana al ascensor, tajadas de melón descoloridas y un pedazo de manzana con la piel medio suelta flotan en un cuenco de plástico transparente. Howard Chun está durmiendo en el sofá, cadáver apacible, manos cruzadas sobre el pecho. Fragmentos triangulares de patata frita yacen esparcidos sobre la moqueta marrón.

Ondas P residuales, heterogeneidad lateral, frontera núcleo-manto, soluciones globales CMT, propagación de ruptura, subducción, eventos de cupla simple, coeficientes de deformación, sismicidad intraplacas, deconvolución, modos normales, deslizamiento asísmico, migración de los polos. Un estudiante llama a sus programas cosas como Kelly, Diane y Martha. Nombres de las chicas a las que ha asediado o asedia todavía. Le gusta pronunciar en voz alta sus comandos favoritos: «Hacer Martha. Abrir Kelly. Ejecutar Diane».

El periódico dice: Parece que hace siglos de cuando los hombres hablaban con rudeza y vanidad a mujeres crédulas.

El sistema se pone irritable cuando va sobrecargado. Puede tardar una eternidad en hacer una tarea simple. Puede mandar mensajes inquietantes a tu consola. Puede fingirse muerto.

Si te olvidas de decirle al sistema que no esté esperando algo, el sistema esperará. Cada equis minutos escupirá un mensaje al papel de la consola de sistema, informando al mundo de que aunque tú hayas olvidado tu cita, él no. Y escupirá estos mensajes hora tras hora.

Cuando el sistema no tiene nada que hacer, duerme. Se despierta sabiendo la hora hasta la centésima de segundo.

A veces el sistema se vuelve irracional, y un joven con un traje demasiado ceñido tiene que acudir armado de maletines de aluminio y ponerlo en vereda. La CPU, una vez abierta, sufre la ignominia de que le vayan cambiando las placas, una tras otra, hasta que encuentran la que falla. Después todo vuelve a ir sobre ruedas.

La ventana no tiene luz cuando aparece Renée. Las sillas han sido arrimadas en grupos, uno junto al teléfono y otro en el rincón próximo a la pantalla Tectronix. Ella las coloca donde corresponde, mete cinco latas de refresco en la caja de reciclar y cierra las consolas que la gente no se ha molestado en cerrar. Luego sube por la rampa hasta la sala privada y se sienta en diagonal frente a la consola al lado del jukebox de disco óptico, las piernas a un lado de la silla. Está tan sola y quieta en el rugir de la sala iluminada, es tan técnica en el color de su tez, que, aunque se la ve perfectamente por la ventana de vidrio cilindrado, un sedimentólogo que pasa por allí y se asoma a la puerta cree que la sala está vacía.

Una imagen de la tierra bajo las islas Tonga aparece en la pantalla ortocromática. Renée mira todos los objetos estáticos de la sala, la consola, los discos de memoria, las paredes, la CPU, las unidades de cinta, la fuente de alimentación, el procesador matricial, el digitalizador, las hileras de cintas, su cuerpo, las paredes, el jukebox. Siente la vigilancia y la perpetuidad. Escucha el ruido con gran atención, tratando de percibir en él un sentido, una pauta, una alusión. Sabe que no podrá. Por debajo del ruido, sin embargo, hay espectros de ruidos: el correteo, las risitas, de electrones que calculan.

Howard Chun entra a medianoche en la sala con un batido de leche y su superradiocasete, que es del tamaño de un archivador de dos cajones. Comienza sesión desde seis consolas diferentes y pone la Eroica mientras trabaja.

Después de que él se ha marchado, un viento nocturno hace rodar un vaso de plástico por el pavimento, al otro lado de la ventana. El ruido informático tapa el susurro del viento, pero no el traqueteo del vaso.

Más tarde todavía, la esquina de un mapa oceánico se desprende de la pared y se dobla. Dentro de tres semanas otra esquina se desprenderá también, y la primera persona que llegue al trabajo por la mañana encontrará el mapa en el suelo hecho un guiñapo.

Es de día: están fotografiando el cornejo. El periódico dice: El alimento tal vez no sea amor, pero sin embargo es bonito, y tiene su utilidad.

Todas las luces encendidas. Latas de refresco flotan de costado en un mar de papel de desecho. Hay cascaras de cacahuete dentro del agrietado hemisferio de plástico del globo terráqueo de la sala, y el panel frontal del radiador, de cuyo ventilador puede salir también aire fresco, yace en el suelo con la capa de aislamiento medio podrida mirando hacia arriba. En la sala de material, un envoltorio de Twinkies y un pegajoso trocito de cartón de Twinkies yacen sobre la CPU, al lado de los módems.

Desde sus inicios, el ruido sólo ha parado una vez en siete años. Fue pasada la medianoche de un sábado de agosto, cuando se rompió una correa del aire acondicionado. La alarma alertó a Seguridad, pero no había indicios de que alguien hubiera forzado la entrada y el aire acondicionado hacía su ruido habitual, de modo que los empleados desconectaron la alarma. La temperatura en la sala de material subió a cuarenta grados antes de que Renée llegara y, lógicamente horrorizada, apagara el sistema.

Qué silencio hubo aquel día. Fue como estar al lado de un mar que hubieran desecado totalmente.

El sistema cree que los últimos veinte años han eliminado cualquier distinción importante entre la inteligencia humana y la artificial en Norteamérica. El sistema cree que todas las funciones vitales de la inteligencia estadounidense media pueden ser simuladas por un programa de once mil líneas con un soporte de seis bibliotecas de Frases y una biblioteca de Opiniones que, en conjunto, no llegan a ocho megabytes. Un portátil de prestaciones normales con disco duro ejecutará el programa, que puede hacer exactamente las mismas tareas mentales que un norteamericano elegido al azar: puede simular con realismo sus modelos de gasto, sus mecanismos de reacción a una crisis, su comportamiento político.

El segmento 17.00-18.30 del programa para un varón en día laborable podría parecerse a esto:

3080 deseo = deseo + incdeseo

3090 fintrab

3100 IR coche

3110 deseo = deseo + incdeseo

3115 sideseo(l)<.67 entonces 3120

IR-APARC Singles(n)

irsubrut opcióncopa

ante tíabuena 3200

3120 sidinero>6i sitíempo>1 sideseo(6)>.5 irsubrut compras

3130 sigasol>.5 sitiempo>.05 irsubrut llenar

3140IRcasaAPARC

…

decompras

deseo = deseo + incdeseo

leer primernecesids/grandnecesids/grandcarencias

irsubrut clasifnecesids: necesids.temp; dinero;

IR-APARC Gale(n,)

ENTRAR Gale(n,necesid(l))

ante superprod irsubrut impulsocom

ante llamativo irsubrut impulsocompra

COMPRAR necesids(l)

si dinero<6i salirsubrut

si deseo(2)<.5 entonces 80

SENTIR deseo(2)

irasub cenafuera

80 próxnecesids.

…

Cenafuera

10 irsubrut elegirplato

dgusto Gale(n,) f(l)

nogusto irsubrut elegirplato

ENTRA Gale(n,f(1))

sialcohol entonces alc=(0,l) si no alc=(1,0)

COMPRACOME f(l), [d(1a, 1 b)*alc]

ante tíabuena 3200

deseo(2) = deseo(2)-[dvalor(fl)]

si deseo(2)<.5 salir, si no 10

…

3200 SIENTE deseo(l)

irsubrut evaluación

si (ella*deseo(l))<.5 salidalógica

deseo(1) = 2*deseo(1)

abrir biblioteca :temaconvers/:frasesimpática

irsubrut ligue

…

[ligue

DECIR «Hola»

ante rechazo salirsubrut

recogedatos = ella/10

110 leer $chicadice

buscar temaconvers

pgusto $elladice $ellaresponde

rem: peval trasferido a pgusto

DECIR $chicaresponde

ante rechazo salirsubrut

recogedatos = recogedatos + peval

irsubrut evaluación

si ella*deseo<.5 salirsub

si recogedat<.67 entonces 110

DECIR «Oye mira si estás libre quizá podríamos»;

$frase(n)

leer $elladice

…

[elegircomida

aleatorizar

comida = ent(aleat* 10)

crear di {a,b}

si comida = 1 entonces f1 = {pizza} di = {pepsi, cerveza}

salirsubrut

si comida = 2 entonces f1 = {nachos} di = {sprite, cerveza}

salirsubrut

si comida = 3 entonces f1 = {nuggets de pollo}…

si(intervalogasto*dinero)<valorcrit entonces casa

3150 miranoticias

abrir biblioteca :palabras activas

…

…

Se podrá objetar: ¿es posible que la inteligencia artificial lea un libro con plena comprensión? ¿Puede pintar un cuadro original o componer una sinfonía? ¿Puede distinguir entre hecho y simple imagen y tomar decisiones políticas responsables basándose en esta distinción?

El sistema aduce que el programa simula la inteligencia del estadounidense medio en los años noventa.

Se podrá objetar también que ninguna máquina, por muy sofisticada que sea, será capaz jamás de sentir subjetivamente el color azul o de saborear la canela o de ser consciente de si misma mientras piensa.

El sistema considera esta objeción impertinente y peligrosa. Porque en cuanto introduces la subjetividad en una discusión lógica, en cuanto concedes realidad a fenómenos que no pueden ser verificados por una máquina o una reacción química, en cuanto afirmas que la interpretación subjetiva de unas moléculas de canela como «¡Oh! ¡Canela!» tiene sentido, entonces estás abriendo una caja de Pandora. Dicho y hecho, la misma persona de la canela te vendrá diciendo que interpreta el silencio de una cima montañosa como «¡Oh! Noto a mi alrededor una presencia eterna», y la oscuridad de su cuarto por la noche como «¡Oh! Poseo un alma que trasciende su recinto físico»; de ahí a la locura no hay más que un paso.

Es mucho más sensato vivir racionalmente, como hace la máquina. Votar al hombre que tenga la postura más radical sobre el narcotráfico. Sostener que lo real del sabor / aroma de la canela no es otra cosa que su contenido informacional: la canela le dice al cerebro —y ello por puro accidente químico, ya que no es nutritiva— «cómeme, soy buena para ti». Es absolutamente más sensato reírse de la persona que te diga que sin tu experiencia subjetiva de la canela te habrías ahorcado a los trece años, y que sin tu experiencia subjetiva del olor de la nieve fundida tu actitud hacia tu madre, esposa o hija se reduciría a «¿Cómo hago para que me dé lo que yo quiero?». Y así como hay personas privadas del sabor, así como el líder de una nación de ciegos cromáticos vive en su negro Berlín, su gris Tokio o su Casa Blanca y se mofa de quienes afirman tener sensaciones con el color azul, así también tienes que aprender tú a mofarte de los que han estado en las cumbres y dicen haber sentido la presencia de un Dios eterno, y a rechazar cualquier conclusión que puedan sacar de dicha experiencia.

De lo contrario, si dejas que las emociones te induzcan a pensar que existe algo único o trascendente en la subjetividad humana, puedes acabar preguntándote por qué has organizado tu vida como si fueras una simple máquina para la no placentera producción y el placentero consumo de productos. Y por qué, en nombre de la paternidad responsable, estás inculcando en tus hijos la misma actitud consumista si lo material no es la esencia de la humanidad: por qué estás garantizando que su vida esté tan repleta de mercancías como la tuya, y de tareas y bucles y entradas y salidas, de tal forma que habrán vivido solamente para perpetuar el sistema y morirán por la sencilla razón de que están agotados. Tal vez empiece a preocuparte que con cada electrodoméstico que compras, cada trozo de plástico que tiras, cada equis litros de agua caliente que desperdicias, cada acción que compras o vendes, cada kilómetro que conduces, estás propiciando el día en que no habrá tierra, aire o agua en el mundo que no hayan sido cambiados, el día en que la primavera olerá a ácido clorhídrico y la lluvia en verano tendrá sabor a paradiclorobenceno y el agua del grifo será de color rojo y sabrá a Pepsi y los únicos pájaros serán gorriones cultos que trinarán «¡Di que no!», arrendajos que graznarán «¡Sexo, sexo!» y pollos que piarán «¡Carne blanca!», y tú comerás ternera una noche y pollo la siguiente y ternera la de más allá y todos los bosques estarán plantados con la misma especie de pino o la misma especie de arce, e incluso a mil millas de la costa el fondo del océano estará cubierto de verdín y de envases de leche, y allí sólo nadarán sardinas y atunes y gambas gigantes, e incluso de noche en la cima de un monte remoto el viento olerá a salida de humos de un McDonald’s, y oirás alarmas de coche y televisores y el retumbo de los reactores a cuyos pasajeros se les dará a elegir «¿Pollo… o ternera?», y aquella naturaleza en que todo el mundo, a sabiendas o no, sentía la inmanencia de la eternidad habrá muerto, y el periódico que puedes leer en el monitor (para comprarlo has tenido que sudar tinta ante otro monitor) te dirá que El hombre es libre y todos somos iguales y que El minigolf arrasa en la ciudad. Descubrir que ese mundo es imperfecto será muy inquietante. Así pues, para tu propia tranquilidad de espíritu, ya que nada se puede probar o refutar —ya que tu ciencia se descalifica a sí misma para responder justamente a las preguntas relativas a la capacidad de la inteligencia para sentir lo que, en un sentido absoluto y verificable, no está ahí—, ¿no será mucho más seguro suponer que las máquinas tienen un alma y unos sentimientos virtuales propios?

Renée había vuelto a casa saliendo de Arger, Kummer & Rudman con un tremendo dolor de cabeza, un convenio de doscientas setenta palabras firmado ante notario y sus ochenta billetes de cien dólares. Melanie, irracional hasta el fin, se había negado a aceptar el dinero como garantía.

Contestó a un anuncio de un Mustang descapotable de 1974 color coche de bomberos. Le dio un billete de cien a un mecánico que revisó el coche, y treinta y ocho más al zoólogo de invertebrados que lo vendía.

Fue a las tiendas de ropa de impacto que había en el Square, y que eran sucursales de otras tiendas de Broadway, en Manhattan. Compró faldas cortas y ceñidas, zapatos brillantes, tubos de pintalabios, tops veraniegos a treinta y cinco dólares los cien gramos, unas gafas de sol. Compró una cazadora de cuero y alhajas de plástico.

A la mañana siguiente regresó al Square, fue a cortarse el pelo e hizo algunas compras más. Estaba delante de un espejo en una boutique, viendo si le sentaba bien una falda verde lima con un corte casi recto, cuando de repente sus ojos reflejados la miraron y cayó en la cuenta de que estaba tratando de parecerse a Lauren Bowles.

Decidió que ya había hecho suficientes compras.

El Mustang llamó mucho la atención mientras iba hacia el norte con la capota recogida a través de Cambridge y Somerville. Se situó en el carril interior de la I-93. Lo único deprimente fue que nada de lo que sonaba en la radio se podía soportar.

En Peabody el aire olía a algas. Una manzana al este del Warren Five Cents Savings Bank, en Main Street, llamó dos veces a la ventana de The Peabody Times antes de percatarse del rótulo que decía CERRADO ESTE VIERNES. Se apoyó en un guardabarros apretando la fina tela de su falda contra el metal recalentado, y se comió tres uñas hasta el límite de lo razonable.

En Andover Street localizó el edificio de un banco que había visto recién inaugurado en una foto publicada por el Globe en 1970. Ahora el óxido manchaba los paneles con que estaba recubierto; la acera se veía agrietada, curtida y con hierbajos. Enfrente había una lavandería, un videoclub y un «spa» donde vendían cerveza y comestibles. El hombre que atendía el mostrador era un portugués que dijo ser propietario del negocio desde hacía seis años. Renée tiró la botella de Pepsi que había comprado al asiento de atrás del Mustang.

Recorrió el barrio obrero de casitas blancas al borde de la ruina que había detrás del banco, atravesando diversas concentraciones de humos de acetona, arriba y abajo de las calles que terminaban en la alta valla con sus rótulos de TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL PASO. Se detuvo frente a una casa en cuyo porche había un hombre de pelo blanco. El hombre cruzó el césped tambaleándose sobre la cadera mala y se la quedó mirando como si Renée fuera el ángel exterminador que había llegado en su Mustang rojo antes de lo que él esperaba. Renée se presentó diciendo que era una sismóloga de la Universidad de Harvard, que si podía hacerle unas preguntas. El hombre ya no tuvo la menor duda de que era el ángel exterminador. Volvió cojeando al porche y desde su posición de relativa seguridad gritó:

—¡No meta las narices donde no la llaman!

Renée probó otras calles y abordó a otros viejos. Se preguntó si habría algo en el agua que los volvía a todos tan esperpénticos.

Una mujer achaparrada que estaba removiendo la tierra junto a unas rosas que parecían marchitas la vio pasar en el coche por tercera vez y le preguntó qué estaba buscando. Renée dijo que buscaba personas que hubieran vivido en aquel barrio desde al menos 1970. La mujer dejó su paleta.

—¿Tendré algún premio si digo que sí?

Renée aparcó.

—¿Puedo hacerle unas preguntas?

—Bueno, si es por la ciencia…

—¿Recuerda usted haber visto hace cosa de veinte años una… estructura especialmente alta que había en esa propiedad de allá y que parecía un pozo de petróleo?

—Pues claro —dijo la mujer al punto.

—¿Se acuerda de qué año era?

—¿Y eso qué tiene que ver con los terremotos?

—Verá, creo que Sweeting-Aldren podría ser el causante.

—Que me zurzan. Pues a lo mejor tendrán que arreglarme el techo de la cocina —la mujer rió. Tenía pinta de buzón, la boca grande, pintada de naranja—. Santo Dios, no me lo puedo creer.

—Mi otra pregunta es si tiene usted alguna foto antigua donde se vea la…, bueno, la estructura.

—¿Fotos? Vamos adentro.

Se llamaba Jurene Caddulo. Señaló el cráter que tenía en el techo de la cocina y ya no se movió hasta que Renée hubo encontrado la exacta combinación de frases para mostrar su solidaridad y su indignación. Jurene dijo que trabajaba de secretaria en el instituto local y que era viuda desde hacía ocho años. Guardaba cinco mil instantáneas por clasificar en un cajón de la cocina.

—¿Puedo ofrecerle un cordial?

—No, gracias —dijo Renée mientras botellas de licor de albaricoque, Amaretto y Cherry Heering aparecían sobre la mesa. Jurene volvió de otra habitación con dos espantosos tulipanes de vidrio tallado a mano.

—Imagínese, sólo me quedan dos. Hasta los terremotos tenía ocho tulipanes. ¿Le parece que podría poner una demanda? Son muy antiguos, ya no los venden. ¿Le gusta el Amaretto? Tome. ¿A que está rico?

Cupones caducados salpicaban la desordenada historia fotográfica de la familia Caddulo. La hija de Jurene que vivía en Reveré y la que vivía en Lynn habían engendrado hijos de diversos tamaños y formas; observó las fotos de grupo, tratando de dar con los nombres y edades correctos. Renée dijo al cabo: «Este debe de ser Michael Junior», lo cual hizo que Jurene volviera a mirar las otras fotografías porque sabía que aquél no era Michael Junior y por tanto el niño al que acababa de llamar así debía de ser Petey, y luego las cosas volvieron a encajar. El hijo pequeño de Jurene tocaba la guitarra. Había docenas de copias de una foto de su grupo tocando la misa heavy metal que el chico había escrito a sus diecisiete años y que el cura se había negado a que tocaran en la iglesia, de modo que lo habían hecho allí mismo, en el sótano, sin los sacramentos. El hijo tenía ahora otra banda y un todoterreno hecho de encargo. El hijo mayor, adulto ya, salía en San Francisco luciendo bigote y chaleco de piel, y medio borroso y togado en fotos de tono azul de cuando se graduó un día gris. Jurene dijo que era peluquero. Renée asintió. Jurene dijo que los dos chicos estaban buscando todavía la chica ideal. De jovencitas, las hijas habían lucido sus cabellos en fantásticos cardados y sin color concreto. Sus cuerpos aparecían deformados como juguetes de piscina por los afectuosos tentáculos de su padre, que había muerto de cáncer. Toda la tristeza de los años setenta estaba en aquel cajón de la cocina, todos los años en que Renée había sido infeliz y no había conseguido lo que quería y sí en cambio tenía granos y amigas que la molestaban, años cuyas solapas enormes y zapatos de plataforma y pantalones de pata de elefante y cabellos larguísimos (¿acaso los enfermos mentales no descuidan cortarse el pelo?) le parecían ahora símbolos y arreos literales de la infelicidad.

Jurene seguía yendo al mismo chalet que alquilaba desde hacía veinte años en Barnstable, en Cape Cod. Pensaba ir el domingo.

—Después de estar en el cabo puedo notar el olor aquí en casa durante dos días hasta que me acostumbro otra vez. Pero le diré una cosa muy curiosa, a veces en el cabo puedo olerlo estando en la playa.

—Es como cuando te zumban los oídos, pero en la nariz.

—No, yo hablo del olor. Mire.

Jurene le mostró un puñado de fotos de baja nitidez de un muñeco de nieve en un fortín de nieve y una batalla a bolas de nieve en el pequeño jardín delantero. De fondo, en todas las fotografías y alejada de las casas de enfrente, se veía la torre de perforación de Sweeting-Aldren. No podía tratarse de otra cosa; que Renée supiera, ningún proceso químico necesitaba una estructura de esas dimensiones. En el reverso constaba la fecha: febrero de 1970.

—¿Puedo quedarme alguna?

—Lléveselas, mujer. Miraré a ver si encuentro los negativos.

Dentro de un cajón había negativos, pero sometidos a tanta presión que, cuando Jurene abrió el cajón, algunos salieron disparados y revolotearon hasta posarse en el suelo. Allí se quedaron mientras ella, obedeciendo a un impulso, abrió una lata de galletas de mantequilla y las colocó sobre una bandeja decorada. Renée levantó su vaso de Amaretto hacia la luz grisácea de la ventana. Una etiqueta de la botella decía: La Inspección General de Sanidad recomienda que las mujeres no ingieran bebidas alcohólicas durante el embarazo debido al riesgo de defectos de nacimiento.

—Debo irme —dijo.

El cielo se intensificaba como si el terreno estuviera en una pendiente y estuviera deslizándose hacia un precipicio. En el aparcamiento de un complejo de oficinas desde donde se veía bien la propiedad, Renée tomó asiento sobre el capó del Mustang con las fotos de Caddulo y un mapa topográfico 7 1⁄2 minute[20], a comparar perspectivas a partir de una torre enfriadora e intentar triangular el emplazamiento de la torre de perforación. Miles de piedras del tamaño de un cerdo o una vaca, algunas posiblemente glaciales y vírgenes, apuntalaban la ladera donde descansaba el complejo.

Una voz habló a sus espaldas:

—Qué niños tan feos.

Se dio la vuelta y aguantó un espasmo de temor. Rod Logan estaba de pie junto al coche, sosteniendo una de las fotos que Renée había dejado encima del capó.

—Deme eso —dijo ella.

En el aparcamiento varios ejecutivos se dirigían a sus coches rutilantes. Para no arriesgarse a una escena, Logan le devolvió la foto, caminó hasta el borde del asfalto y dirigió la vista hacia el estanque amarillo que había al pie de las rocas.

—Sabe —dijo—, en otra época personas como usted venían a husmear, se les daba un aviso y si insistían en volver recibían una paliza de muerte, y nadie protestaba ni ponía demandas, formaba parte de las reglas del juego. Pero últimamente todo el mundo se ha vuelto jodidamente amable y simpático. La cosa ha llegado a un extremo que lo único que puedo pedirle es que se largue, y si decide no hacerlo ya no pisaremos tierra firme, por decirlo de alguna manera. Como no hay ninguna normativa al respecto, no sabemos cuál es el procedimiento a seguir.

Renée montó en el Mustang.

—Por cierto, un coche muy elegante. Y el conjunto que lleva tampoco está nada mal. Parece que se ha buscado un jefe rico.

Renée puso el motor en marcha. Logan se inclinó hacia ella y la miró directamente al regazo.

—Adiós, Renée.

Hizo otra excursión al Square para pasar un momento por la clínica del Holyoke Center y luego encargar ampliaciones de los negativos de Caddulo. El resto del fin de semana, hasta altas horas de las dos noches, trabajó en una consola del laboratorio. Ni una sola persona la interrumpió hasta el domingo por la tarde, cuando varios estudiantes pasaron por allí, saludaron, ejecutaron Diane, etcétera. Ninguno se fijó en lo que ella estaba escribiendo.

Su resumen decía así:

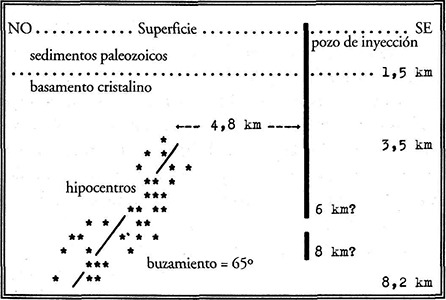

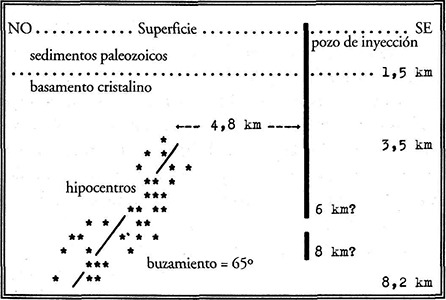

La sismicidad observada recientemente en Peabody, Mass., y la prolongada secuencia de 1987 han puesto en evidencia el carácter serial de los ejemplos conocidos de sismicidad inducida. Hasta ahora esta semejanza ha sido desdeñada debido a las profundidades focales relativamente grandes de los terremotos (de tres a ocho kilómetros) y la ausencia de embalses y de pozos de inyección en la zona focal. No obstante, pruebas fotográficas y de archivo indican sin lugar a duda que entre 1960 y 1970 Industrias Sweeting-Aldren perforaron un pozo exploratorio hasta una profundidad superior a seis kilómetros, y que dicho pozo ha sido utilizado después para vertido de residuos. La actual investigación ubica la actividad sísmica observada en una falla sedimentaria extremadamente inclinada en sentido SO-NE. A continuación se proponen modelos de activación de fallas y migración de fluidos, se explica la distribución temporal de la sismicidad observada y se menciona brevemente el papel desempeñado por Sweeting-Aldren y sus implicaciones legales.

Renée describía el entorno tectónico de los terremotos de Peabody. Señalaba posibles emplazamientos del pozo en sus mejores fotos aéreas. En notas al pie mencionaba los nombres de Peter Stoorhuys y David Stoorhuys. Hizo dibujos:

Escribió que la ausencia de terremotos entre 1971 y 1987 indicaba que no había fallas con esfuerzo acumulado en las inmediaciones del pozo de inyección. Los fluidos habían tardado dieciséis años en filtrarse en la roca circundante hasta alcanzar la falla (o fallas) donde estaban teniendo lugar los seísmos. Ello demostraba que se había inyectado un volumen de residuos muy importante y que la formación rocosa a cuatro kilómetros de profundidad era lo bastante poco compacta como para aceptar dicho volumen a presiones lo bastante bajas para ser comercialmente atractivas. El protocolo de la prosa científica le servía para clarificar y realzar la pasión con que estaba escribiendo. Estaba tan absorta en sus argumentos que le sorprendió, al verse en el espejo del aseo de la segunda planta, ir vestida con ropa cara y putesca.

Tras un sueño reparador, el lunes por la tarde fue a recoger las ampliaciones, compró laca de uñas roja y pasó otra vez por el Holyoke Center. De vuelta en Hoffman vio a una mujer fofa y muy morena frente a su despacho, en el pasillo, como si se hubiera extraviado. La pechera y los muslos de su chándal amarillo llevaban cosidas pequeñas margaritas de fieltro marrón; una chapa prendida al hombro decía ADOPCIÓN SÍ, ABORTO NO. Aunque estaba al corriente de que fauna parecida se dejaba caer por allí de vez en cuando, Renée no había vuelto a ver a ningún otro ejemplar desde que habían empezado a acosarla por teléfono y carta.

La mujer se le acercó y le dijo en tono confidencial:

—Busco a una tal doctora Seitchek.

—Ah —dijo Renée, indiferente—. Pues ha muerto.

—¡Muerto! —la otra echó la cabeza atrás como una gallina indignada—. Cuánto lo siento.

—No, era una broma. No ha muerto. La tiene justo delante de usted.

—¿En serio? Oh, vaya, es usted. ¿A santo de qué me ha dicho que había muerto?

—Era sólo una broma. A ver si adivino qué hace aquí. Ha venido a mi clínica de abortos para presentarme sus quejas.

—Exactamente.

—Pura clarividencia —Renée se dio unos toquecitos en la sien. Vio que Terry Snall se había detenido al pie de la escalera. Estaba en jarras y gesticulando alocadamente por el modo en que ella iba vestida. Renée le dio la espalda—. Permítame una pregunta —dijo a la mujer—. ¿Usted cree que este edificio es una clínica de abortos?

—¿Sabe una cosa?, eso mismo me preguntaba yo.

—Ya, pues resulta que no lo es. Y yo tampoco soy médico. Soy geóloga —de pronto giró en redondo y señaló con el dedo—. Sin embargo, Terry… Terry sí hace abortos. En tus horas libres, ¿verdad, Terry?

—No tiene ninguna gracia, Renée. Ninguna en absoluto.

—Lo niega —explicó ella— porque no quiere que usted lo atosigue. Pero forma parte del complot… abortista.

Se echó las manos a los brazos opuestos, girando un zapato sobre su tacón. El incómodo silencio que siguió sólo fue mitigado por los relinchos de la impresora tras una puerta cerrada.

—Bien —dijo la mujer—. Ella ya me ha mentido una vez. ¡Ha dicho que estaba muerta!

—Es que Renée es así —dijo Terry—. Cree que puede hacer lo que le da la gana, que está por encima de los demás.

Renée giró de nuevo sin dejar de abrazarse a sí misma.

—Pero porque es cierto que puedo hacer lo que quiero. Y lo voy a hacer, Terry. Fíjate —se aproximó a la mujer, quien, pese a que era más alta y más fornida, retrocedió con prudencia—. ¿De dónde es usted?

—¿Quiere decir de nacimiento? Soy de Herculaneum, en Missouri. Pero ahora vivo en Chelsea.

—Pertenece a la iglesia de Stites.

—El reverendo Stites.

—Sí, el reverendo Stites, que asegura no tener nada que ver con acoso telefónico o postal.

—Y así es, mire —ajena a haber pasado por alto la palabra «acoso», la mujer descorrió la cremallera de su abultado bolso beige—. Esta carta que he recibido lleva matasellos de Herculaneum.

Renée se volvió para mirar divertida a Terry, pero éste se había ido.

—¿Cómo se llama? —le preguntó a la mujer.

—¿Yo? Señora Jack Wittleder.

—Mucho gusto, Jack.

—No, Jack no. Ése es el nombre de mi marido.

—Ah. Entonces, ¿cómo se llama usted en realidad?

—Mis amigos y hermanos me llaman Bebe. Claro que ése no es mi nombre auténtico, legal. Mire, doctora Seitchek, yo no sé usted, pero donde yo vivo, cuando una mujer se casa…

—Si, sí, si.

La señora de Jack Wittleder se sintió dolida. Pestañeó, soltó un suspiro.

—No sé qué hace usted en mi lista, si es verdad lo que me está diciendo. Esto es el número 20 de Oxford Street, ¿verdad? No puede tratarse de un error, si son los Laboratorios Hoffman y usted la doctora Seitchek. La he llamado veces y más veces, pero no responde nadie. ¿Es que no atiende cuando suena el teléfono?

—Ni más ni menos.

—Pero tiene que haber alguna razón para que esté en la lista. ¿Usted…? Dígame, ¿cuándo cree que empieza la vida humana?

—A los treinta.

La señora de Jack Wittleder meneó la cabeza.

—Doctora Seitchek, es un pecado más grave burlarse del Señor que ser ateo. Mire, no soy una persona culta, al menos comparada con una doctora de Harvard, pero la Biblia dice que a Dios no lo conocemos con la inteligencia sino con el corazón, y puede que mi corazón sepa distinguir mejor entre el bien y el mal que el cerebro de un catedrático.

—Lo dudo. Pero, verá usted, ahora estoy un poco ocupada.

—Demasiado para pensar en lo que está bien y lo que está mal.

—Exacto —Renée sonrió.

—Vaya. Al menos es sincera. Me imagino que no lee la Biblia.

—Imagina bien.

—¿Sabía usted que la verdad sobre la vida está en la Biblia y sólo en ella?

—Vale, ya entiendo, quiere captarme. Pero…

—No, doctora Seitchek. No quiero captarla. Sólo quiero llevarla al lugar en donde yo encontré la felicidad.

—¿Dónde está eso?

—En la iglesia que es novia de Cristo. La iglesia del reverendo Stites.

—Ah, ya. La novia de Cristo está en un inmueble de Chelsea.

—En efecto.

—Y usted se dedica a visitar clínicas como ésta para reclutar nuevos miembros entre sus simpatizantes.

—No. Sólo cuando veo la posibilidad de plantar algunas semillas en determinadas personas.

—Pues mire, a mí ya me han sembrado.

La señora de Jack Wittleder miró arriba y abajo del pasillo para cerciorarse de que estaban solas. Bajó la voz:

—¿Qué quiere decir con eso, doctora Seitchek?

La alegría desapareció del rostro de Renée.

—Nada. Absolutamente nada.

—Venga conmigo —insistió la mujer—. El reverendo Stites es un joven bondadoso y erudito, me ha ayudado muchísimo. Estoy segura de que a usted también puede ayudarla.

—No necesito su ayuda.

—Está hablando conmigo. Es la primera persona que me hace caso. Venga conmigo y lo verá por sí misma.

Renée se alejó por el pasillo y giró frente a una foto gigante de la Tierra a una profundidad de mil quinientos kilómetros. Regresó con un halo de su risueñidad.

—De acuerdo, señora Wittleder.

—Puede llamarme Bebe.

—Bebe, me encantaría acompañarla. ¿Está contenta? Voy a ir con usted a ver su preciosa iglesia. ¡Terry! —llamó—. ¡Terry!

Una barba, labios rojos y gafas aparecieron en un umbral:

—¿Qué?

—¿Me acompañas a Chelsea? ¿A ver la famosa iglesia? Podrás hablar con la gente que ha estado colapsando tu teléfono. Podrás despacharte a gusto.

Terry meneó la cabeza con gesto aciago:

—Yo que usted —le dijo a Bebe— no la llevaría. Sólo quiere hacerle quedar mal.

—Vaya, gracias —dijo Renée.

—Sólo quiere desquitarse —dijo Terry.

—Dios, qué tío más simpático.

—Ya me ha mentido dos veces —reflexionó Bebe en voz alta.

—No, ahora no le miento. Espéreme aquí un segundo.

Renée entró en la sala de ordenadores y copió su nuevo escrito en una cinta de cinco pulgadas y media, protegió la cinta contra escritura y la metió en un cajón. Las ampliaciones las guardó aparte.

Luego partieron hacia Chelsea.

Durante todo el trayecto a Park Street un perro lazarillo estuvo observando a Renée con gesto huraño. Bebe dispensó sonrisitas condescendientes a todos los pasajeros del vagón de metro —hasta el ciego recibió una, y los negros varias per cápita— pero Renée no creyó que fuese por arrogancia sino más bien por la inseguridad típica del Medio Oeste.

—¿Tiene un boli? —dijo en voz baja, señalando con la cabeza hacia un anuncio de Paternidad Planificada que había en el espacio habilitado sobre los asientos—. ¿Por qué no tacha esa propaganda? O mejor, ¿por qué no la arranca directamente?

—Eso no estaría bien.

—Oh, vamos —suspiró Renée—. Adelante. Es un delito menor evitar un crimen.

—No está bien.

—Tiene miedo de lo que dirá la gente. Eso significa que su fe no es lo bastante fuerte.

—Mi fe —dijo Bebe, tocándose la margarita marrón del pecho— es sólo asunto mío.

Había un buen trecho andando desde la parada de metro de Wood Island hasta la Iglesia de la Acción en Cristo. Chelsea Street atravesaba un barrio de cilindros gigantes marcados con números rojos dentro de círculos blancos. Cruzaba un puente levadizo cuya pasarela rechinaba al paso de los neumáticos del tráfico pesado. Renée levantó la vista hacia el contrapeso de hormigón suspendido sobre su cabeza (era grande como una caravana de las grandes) y se dijo que la vítrea opulencia del centro de Boston exigía un contrapeso en aquellos kilómetros cuadrados industriales, donde los solares vacíos acumulaban papeles llevados por el viento y donde las calles parecían cráteres y los trabajadores tenían la cara colorada como Fenway Franks[21]. Un Ford Escort con los limpiaparabrisas de color verde chillón cruzó el puente levadizo, perseguido por un Corvette que se identificó como Official Pace Car[22], 70th Indianapolis 500, 27 de mayo 1985.

Bebe andaba increíblemente despacio. Dijo que llevaba cinco meses en la iglesia de Stites. Su día empezaba muy de mañana con rezos y cánticos comunitarios. Después el desayuno. La labor misionera, que se daba «por supuesta» aunque era «voluntaria», comenzaba a las ocho y media. Había que montar piquetes en muchos sitios, y Stites los animaba a conseguir firmas en grupos de tres a seis personas. Cuando el espíritu rondaba por la comunidad, doce miembros Elegidos tomaban la espontánea determinación de impedir el plus diario de asesinatos en una de varias clínicas abortistas famosas: eran los llamados Grupos de Doce. Bebe no había formado parte aún de ninguno, pero sí había sido testigo de cómo arrestaban a los miembros de uno y había participado en las visitas diarias a la prisión. Le dijo a Renée que nunca había vivido una experiencia tan plena y reveladora como la de los últimos cinco meses.

«¡Dios es… Antiaborto!», proclamaba una pancarta sobre la entrada del edificio. Era el último de todo un complejo de cubos de ladrillo con pequeñas ventanas cuadradas; como si el arquitecto hubiera previsto que el edificio se convertiría en iglesia, la claraboya central estaba verticalmente dividida en dos por pequeños ventanales que recordaban a los de las catedrales góticas.

Varias docenas de mujeres estaban trabajando en la sala principal, una habitación de techo bajo y piso de linóleum que probablemente había servido de centro comunitario o jardín de infancia. Un alegre olor a tempera flotaba en el aire.

—Mi hermana estará mañana entre nosotros —dijo un artesano ya mayor dando los toques finales a un cartel que Renée se volvió para leer:

MUJERES UNIDAS

EN CRISTO

—Yo ya casi había renunciado y entonces me llama y me dice que va a venir.

—Alabado sea el Señor, de Jesús es la gloria.

—Amén.

Conveniencia = Homicidio. Jesús nació de un embarazo no planificado. GRACIAS MAMÁ YO ♥ LA VIDA

Bebe había desaparecido dejando a Renée a solas en mitad de la sala, toda de negro hasta las gafas de sol, rodeada de mujeres de edades diversas vestidas en tonos pastel y con peinados agresivamente desprovistos de erotismo. Empezaba a ser el foco de atención. Sólo quince días antes las miradas que perforaban su espalda podrían haber quebrantado su autodominio, pero ahora podía soportarlas.

En la parte delantera de la sala una mujer embutida en una sudadera blanca con un silbato y una cruz al cuello estaba batiendo palmas. Era como las profesoras de gimnasia que Renée había tenido en el instituto.

—Muy bien, atención todo el mundo, es hora de recoger. Vamos a ver un vídeo juntas. ¡Manos a la obra! ¡A recoger!

Recorrió toda la sala bajando unas maltrechas persianas opacas mientras las pintoras cerraban sus tarros de tempera. Renée se situó junto a la pared del fondo. Había aquí un pequeño surtido de hombres tristes, sentados con las piernas cruzadas y mirándose las manos.

Las mujeres se agruparon como exploradoras frente al equipo de vídeo, puesto encima de un carrito. Las luces se apagaron. Empezaba el espectáculo.

Con música suave de tres acordes, una yegua amamanta a su potro en un prado con los montes Tetons como telón de fondo. Adorables zorrillos trotan por un camino forestal detrás de su madre. Los pájaros cantan y van metiendo comida en las boquitas de sus polluelos. Corte a un club en TriBeCa, guitarras eléctricas a tope, centelleo estroboscópico. Una mujer con gafas oscuras y los labios pintados de púrpura ríe a carcajadas, enseñando los dientes, y dice: «Actos contra natura». Vuelta a los Tetons. Una madre pecosa con floreado vestido de algodón fino mira a sus pequeños que están cogiendo flores silvestres. El sol ilumina sus cabellos dorados. «¡Mami!», grita un niño. En la palpitante lejanía el padre está partiendo leña. Vemos el bulto de un nuevo embarazo bajo el vestido de algodón. Chillidos de guitarra frente al aseo high-tech de señoras, donde dos chicas negras con tacones altísimos arquean la espalda como artistas porno mientras esnifan cocaína. Zoom a través de la puerta de un retrete vacío: un feto de veinticuatro semanas, rojo como la vida, flota en el inodoro. Floración de una pubescente genciana en lapso de tiempo. Cachorros de perro de la pradera correteando. Un ternero que alarga el cuello buscando teta de vaca. Patitos en Jackson Hole. Junto a un fuego retozón y tras un objetivo untado de vaselina, Nuestra Señora del Vestido de Algodón sostiene a un niño sobre cada una de sus rodillas y los besa, los besa, los besa. Las guitarras, más disonantes todavía. Manos blancas, manos negras, manos cargadas de joyas tiran cruelmente de la cadena, pero el feto es como una de esas cagarrutas que no bajan ni a tiros. Centelleo estroboscópico. Las manos, frustradas, se retuercen de rabia. Una niña mece a su muñeca para que se duerma. Yegua y potrillo trotan a cámara superlenta…

Los miembros de la Arkansas rural, del Missouri rural, de Carolina del Norte y del Sur, de Buffalo e Indianápolis y Shreveport permanecieron serenos como hospitalizados mientras recibían aquella dosis de sofisticación fílmica. Las puertas de atrás no paraban de abrirse, dando paso a la luz del exterior y a cansados misioneros que dejaban sus pancartas en el suelo para ampliar el círculo reverencial en torno a la pantalla de televisión. Renée estaba boquiabierta. Pensaba en que había sido una suerte haber aceptado la invitación, que habría sido facilísimo decir que no.

—… En Sunnyvale Farms no verá pornografía expuesta tras el mostrador. No encontrará métodos anticonceptivos al alcance de sus hijos pequeños. Sunnyvale Farms es más que una tienda de horario amplio con artículos de primera necesidad, es como el hogar lejos de casa: su casa. Y no olvide, por cada diez dólares de compra que haga en Sunnyvale Farms, nosotros haremos una aportación a la guerra contra la droga; para contribuir a que este mundo sea un lugar más bonito para sus hijos. Sunnyvale Farms: Artículos de primera necesidad para toda la familia.

—Y usted ¿de qué revista es? —le preguntó a Renée un hombre joven, sureño. Tenía la cara atezada y regordeta, el pelo como la barba del maíz, y había una contundencia en su porte, un dinamismo en sus gafas y en el modo de ladear la cabeza, que le recordó a Louis Holland. Era Philip Stites.

—De ninguna —respondió ella.

—¿Periódico, cadena de televisión, emisora de radio?

—Pues no.

—Vaya. Me he quedado sin recursos.

—Me llamo Renée Seitchek.

Stites se le acercó, oblicuamente, como un oftalmólogo.

—¡Claro! Por supuesto. ¿Y qué está haciendo aquí?

—Mirando… los vídeos más repugnantes que haya visto jamás.

—Es duro, ¿verdad? Oiga, Renée. Me encantaría hablar con usted. ¿Puede volver un poco más tarde? O quédese si lo desea. Hasta las seis y media estoy ocupado.

—No sé si podré seguir soportando esto.

—De acuerdo. Oiga —Stites hizo que le mirara. Había arrugas en su blazer azul marino, el nudo de la corbata amarilla estaba flojo—. Me alegro de tenerla aquí. En serio.

Atravesó la estancia en penumbra serpenteando entre su rebaño y salió por una puerta lateral. Varios miembros se levantaron y salieron también. El resto siguió mirando el anuncio, que duró casi una hora más. Cuando por fin levantaron las persianas, la luz que entraba por las ventanas tenía un tono dorado. Tres mujeres en delantal blanco entraron por una puerta trasera discretamente seguidas de un aroma a cerdo y legumbres. La profe de gimnasia que había puesto el vídeo pidió silencio y leyó avisos de una tablilla.

Daba nuevamente la bienvenida a June, Ruby, Amanda, Susan Dee, Stephanie, la señora Powers, la señora Moran, el señor DiConstanzo, Susan H., Alian, Irene y la señora Flathead, recién liberadas de la prisión de Cambridge. Sus veinte días entre rejas habían supuesto al banco de la ciudad unos once mil dólares sin contar los costes del proceso, que el ayuntamiento pensaba recuperar por vía judicial.

El Grupo de Doce se puso en pie y recibió una ovación.

Otra buena noticia era que Intrafamily Services de Braintree había suspendido indefinidamente sus mortíferos manejos con fecha de hoy.

—A todos aquellos que les ayudaron a tomar tan sabia decisión —dijo la profe de gimnasia—, mi agradecimiento, el de la Iglesia y, sobre todo, el de los innumerables niños y niñas a quienes habéis concedido el don de la vida. Alabado sea el Señor, de Jesús es la gloria.

Otra ovación.

Nuevos miembros que hacían su debut en la casa eran la señora Jerome Shumacher de Trumbull (Connecticut), la señora Libby Fulton de Wallingford (Pennsylvania), la señorita Anne Dinkins de Sparta (Carolina del Norte) y la señorita Lola Corcoran de Lexington (Massachusetts). Después de aplaudir, los fieles recibieron la consigna de hacer sentirse como en familia a los recién llegados.

—Bebe Wittleder —continuó la profe de gimnasia— me dice que también tenemos aquí a una geóloga de la Universidad de Harvard, la doctora Renée Seitchek, a quien recordarán del programa especial…

La congregación se volvió para mirarla. Una imagen de su persona menuda se formó en seiscientas retinas.

—Paz y buena voluntad en el nombre de Cristo, doctora. Está usted invitada a participar en nuestros ritos, somos una Iglesia abierta.

Stites llegó a tiempo de oír los últimos anuncios. Inmediatamente después inició una oración, que finalizó con un recitado en grupo del padrenuestro. Una mujer acompañó a los fieles en tres himnos desde un piano vertical. Stites también cantaba, pero era imposible distinguir su voz de las del resto. Se sentó de manera informal en el borde de una mesa de bar de colegio, enseñando la parte superior de sus calcetines de rombos, y observó a su rebaño, que estaba en ascuas. Cuando finalmente empezó a hablar, su voz resonó en toda la sala.

—Lo habéis oído: Dios es amor. Señores, Dios es amor. Dios es dos cosas: amor y sabiduría.

»Quiero que tratéis de imaginaros a Dios. Imaginaos un ser que es Amor hasta el punto de que es más fuerte que los átomos y que cualquier cosa. Amor puro y absoluto. Bien, en el principio, Dios tenía tanto amor dentro de sí que creó el universo, mediante la fuerza del amor. Creó el universo a fin de que hubiera algo capaz de recibir su amor. ¿Y había un Vacío? Sí, y el Vacío, como nos dice el Génesis, se tornó universo, pero seguía siendo una masa de nada, simple materia. Y él lo amó y era más sabio que el universo, y el motivo de que tomara forma…

»Prestad atención. El motivo de que tomara forma como lo hizo fue el dolor que Dios albergaba en su corazón.

Stites desvió la vista con una sonrisa extraña, como si Dios fuera un tipo al que había conocido en Carolina y que hacía las cosas más raras del mundo.

—Veréis —dijo—, antes de crear el universo, Dios amaba y era sabio. Y puesto que era sabio, sabía que todo aquello que amara sabría menos cosas que Él. Dios es supremo, y le duele mucho ser supremo. Es un Dios dolido y colérico. Sabe más que nadie y ama a todos mucho más de lo que nadie ama cualquier cosa, y así cuando pecamos o tenemos pensamientos (incluso cuando los filósofos más inteligentes tienen pensamientos) Él sabe más. Sabe que hemos de convertirnos en polvo y no olvida nunca. Y está triste porque nos ama pese a nuestra mísera existencia terrenal. En realidad nos ama todavía más por ello.

»Y así, todo cuanto veis aquí, las paredes, esta mesa, este vídeo, esta taza de café —levantó la taza para que todos la vieran—, todo está relacionado con ese dolor. De ahí que yo pueda apretar esta taza y notar que es dura. Es dura porque Dios está triste. Si Dios fuese feliz, entonces no habría resistencia en el mundo, nuestras manos lo traspasarían todo. No existiría dolor, sufrimiento ni muerte. ¿Entendéis lo que digo? Si las cosas estuvieran en paz con Dios, entonces no habría universo. Sólo existe universo porque Dios sabe. Él sufre porque sabe.

»Ya se sabe que estar en la cumbre supone soledad. Pues bien, así ocurre también con Dios. ¿Y no os parece reconfortante? Tener la certeza de que por mal que uno se sienta, nunca podrá estar tan mal como Dios, porque uno no sabe hasta qué punto son malas las cosas. Es por eso por lo que permitió que crucificaran a su único hijo. ¡Porque Él quería que supiéramos cómo duele eso! Veréis, cuando pienso que tal vez el mundo se va a acabar y empiezo a sentirme deprimido por todas esas cosas que tanto amo, pues bien, yo no me desespero. ¿Sabéis por qué? Porque sé que ese sentimiento de depresión es sagrado. Y si llega el Armageddon, entonces será Dios el que nos llorará cuando todos hayamos muerto, y las cosas que amo que ya no existirán más, Él no olvidó ninguna de esas cosas, las amó siempre (de un modo que no está al alcance de ninguno de nosotros) y no las olvidará por los siglos de los siglos, y en eso consiste el cielo: el cielo es seguir viviendo eternamente en el amor de Dios.

La palabra «eternamente» quedó flotando en el aire como una pelota de bádminton en el cénit de su parábola.

—Aquí termina la plática por hoy, gracias a todos.

Cantaron un último «Mighty Fortress» y luego Stites volvió a pasar entre sus fieles, arrodillándose en dos ocasiones para tomar la mano de algunas mujeres y charlar un momento con ellas. Se paró delante de Renée.

—¿Tiene hambre?

—La verdad es que no.

—Pues yo estoy francamente hambriento.

Habían tirado varias paredes de un apartamento de la planta baja para agrandar la cocina. Habían instalado además tres viejos hornillos y había sitio para una cincuentena de comensales. Stites recibió un gran plato de alubias servidas de un puchero institucional. Cogió cuatro rebanadas de pan blanco y una naranja del bufete y explicó a Renée que a menos que algún rico le invitara a almorzar, él sólo hacía dos comidas al día, el desayuno y la cena.

La hizo subir por una escalera en penumbra y recorrer una sala de la que se caía el yeso; a lo largo de una pared había una especie de aparatos gimnásticos caseros construidos con tablones y tubo galvanizado, todos idénticos. Parecían picotas.

—¿Qué son? —dijo Renée.

—¿Esto? Son picotas.

—Santo Dios.

—Venga, le mostraré —Stites dejó el plato en el suelo—. Todo este yeso se soltó con el terremoto. Lo vamos barriendo, pero se diría que basta con mirar las paredes para que caiga un poco más —introdujo la cabeza y las muñecas en huecos practicados en la pieza transversal de una picota—. Fíjese, se puede bajar la parte superior con el pie, así —con el pie en una anilla, desenganchó la cadena que dejaba bajar la viga superior sobre la nuca, aprisionándola—. También puede pedirle a un amigo que lo haga.

Cuando se puso de pie lo hizo un poco doblado, cara a la pared con su pantalón caqui y sus zapatos marrones, la cartera abultando en el bolsillo de atrás.

—Y luego ¿qué? —dijo ella.

—Luego se pone uno aquí de pie. Todo el mundo debería hacerlo. Yo lo hago tanto como cualquiera, creo, pero le aseguro que no me enorgullezco. Siento una necesidad especial, sobre todo si me he pasado todo el día en Weston visitando casas de ricos. Te pones aquí y miras a la pared. Rezas, o simplemente te relajas. Esto le baja a uno los humos. Es una sensación estupenda. Físicamente es un poco doloroso cuando ya llevas un rato, pero esa sensación también es agradable.

Con habilidad de experto, Stites levantó la barra superior y se liberó. Al mirar a Renée, lo hizo con una sonrisa decidida.

—¿Quiere probarlo?

—No, gracias.

—¿Seguro? Pone cara de querer probarlo.

—¡No!

—Si lo probara, le gustaría.

—He dicho que no.

—Está bien. La gente se siente vulnerable cuando no puede ver lo que pasa a su espalda y no se puede mover. Yo creo firmemente que deberíamos fomentar la vulnerabilidad.

Echó a andar por la sala brincando como un elefante feliz a través de un fangal. Su despacho carecía de puerta. Había libros apilados de cualquier manera sobre el tripe rojo, que estaba manchado de pintura blanca y salpicado de yeso. En una pared había esta leyenda: Después de esto, afirma Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. La ventana daba al patio del complejo; algunos miembros estaban de merienda y la profe de gimnasia había organizado un partido de voleibol.

—El resto es dormitorio y una cocina —dijo Stites—. Lo comparto con dos de los hombres. Me quedé todo este cuarto para mí porque necesitaba sitio para libros y papeles. Puede sentarse al escritorio, yo lo haré en el suelo.

—No, usted tiene que comer.

—Bueno, pues nos sentamos los dos en el suelo. Perdón por el yeso. Lo hay por todas partes.

Empezó a zampar alubias inmediatamente. Renée solía sentarse al estilo indio, pero la cortísima falda la obligó a emplear una postura de piernas en doble zeta.

—Tiene suerte de que no se les haya caído encima toda la casa.

Stites asintió, masticando sin parar.

—¿Cree realmente que Dios puede salvar de un terremoto un edificio en mal estado?

Partió pan.

—No, yo nunca he dicho eso. Compré este edificio porque era barato. Estamos aquí porque nos hacía falta un sitio.

—¿Y no ha pensado que si se viene abajo usted será el responsable por los muertos y los heridos?

—Ellos conocen los riesgos igual que yo.

—Pero usted predica con el ejemplo.

—Así es —sostenía el tenedor con elegancia, cerca del extremo del mango. Parecía tener práctica en hablar con la boca llena—. Mire, yo como, duermo y trabajo en este edificio por la gracia de Dios. Soy consciente de que si Dios lo quiere, mi vida terminará. Igual le puede pasar a todo el mundo, sólo que la mayoría de la gente trata de ignorarlo. Pero vivir en lo que las autoridades llaman una trampa mortal te hace plenamente consciente de que tu vida está en manos de Dios, y eso es positivo. Al menos, a mí me parece más positivo que vivir, qué sé yo, en Weston y sentirse inmortal dentro de una casa de un millón de dólares. Aquí valoro cada día que pasa. Antes me desesperaba porque no tenía tiempo para hacer lo que yo quería. Pensaba que la vida iba a ser demasiado corta. Eso es que amaba muy poco a Dios. Ahora estoy más ocupado si cabe, pero desde que vivo en este edificio llego a todo lo que quiero llegar, incluyendo a personas como usted. No creo que la felicidad sea algo muy distinto de esto. Puedo vivir sin temores porque me doy cuenta de que mi vida pende de un hilo, de que está en manos de Dios. Si uno pone su vida en equilibrio con su muerte, deja de sentir pánico. La vida deja de ser simplemente el statu quo que uno espera mantener durante mucho tiempo.

Se inclinó sobre las alubias para rebañar las últimas que quedaban. Empujó las gafas hacia el puente de la nariz con el dedo corazón y se sorbió los dientes, escrutando a Renée con penetrante curiosidad.

—Así que ha venido a decirme que la casa no es segura.

—He venido porque una de sus seguidoras me estaba molestando mientras trabajaba.

—La señora Wittleder.

—Dije algo en televisión que a usted le disgustó, y desde entonces mi vida ha sido un infierno.

—Está recibiendo llamadas. Cartas, visitas…

—Todo muy ofensivo, además.

—Sí, me hago cargo, es la facción desaforada. Gente que es todo ira y cero amor. No sé si ha visto las noticias, el atentado contra una clínica en Alston. Algún burro reventó ayer todas las ventanas. Ya sabe, esas ventanitas tan pequeñas. Hay que ser imbécil. Lo mismo digo de las bombas que pusieron en Lowell. Entiendo la ira, pero la violencia no.

—Yo, lo único que hice ante las cámaras fue criticarle —dijo Renée—. ¿A quién más podía importarle eso?

—¿Cómo quiere que lo sepa? Alguien vio el programa y no le gustó. Mire, a mí sus palabras ni siquiera me molestaron. Usted fue sincera y expresó muy bien el punto de vista contrario, sólo que estaba totalmente equivocada. Pero hay mucha diferencia entre una geofísica y una abortista. La verdad, tengo mejores cosas que hacer que poner piquetes en su laboratorio. Y Bebe Wittleder es una buena persona, dudo mucho que se haya portado mal con usted.

—No se ha portado mal. Al menos voluntariamente.

—¿Lo ve? Y sin embargo la puso de tan mal humor que tuvo usted que venir a esta casa.

—No. Me he puesto de mal humor por los vídeos.

Stites acabó de rebañar el plato con un pedazo de pan.

—¿Qué es lo que la ha molestado?

—Las mujeres que abortan son unas furcias que se pasan el día metiéndose coca. Las mujeres que tienen bebés son dulces esposas que adoran a sus hijos.

—Piense que eso no es periodismo. Es publicidad.

—Que la gente no preparada se traga como verdades absolutas.

—Ah —el pan, doblado por la mitad, desapareció en la boca de Stites—. ¿Pretende que yo (yo, que creo que la vida humana es un misterio y no un proceso químico cualquiera; yo, que creo que a ojos de Dios un individuo existe desde el momento en que es concebido), pretende que enseñe a los fieles imágenes de madres maltratando a sus hijos, de mujeres santas abortando? ¿Para compensar la balanza? Me temo que usted no entiende la esencia de la publicidad.

—Un film nazi donde se ven arios esplendorosos y judíos infectos es sólo un anuncio.

—Ya, pero resulta que yo no abogo por el genocidio, sino por lo contrario. Vamos, me parece a mí.

—Aboga por la persecución de mujeres embarazadas.

Stites asintió con la cabeza:

—Persecución, sí, el término lo ha puesto usted. Pero no deportación ni asesinato. Mire, yo creo que lo que le molesta de estos vídeos es que son eficaces. A usted la afectan. Pero en televisión hay anuncios aún más eficaces para que compremos pantalones tejanos o bebamos cerveza. Anuncios que utilizan el sexo, la cosa más poderosa y deshonesta de todas. Ya sabe, si me bebo una Bud Light ligaré con una chica calentorra en la playa. Para que luego hablen de deshonestidad, de manipulación, de efectos nocivos. Y si está en contra de cosas perniciosas como ésa, usted también necesita imágenes poderosas. Y le diré algo más, la imagen de una madre con su hijo es en verdad hermosa, mientras que un aborto es fundamentalmente feo. Lo único que quiero es igualdad de oportunidades. Y no me las dan. Ninguna cadena comercial quiere pasar publicidad como ésta. Estoy un poco metido en la radio, pero no es un medio que permita estas cosas, al menos comparado con el vídeo. Es irónico que nos tilde usted de perseguidores. A nosotros, la minoría perseguida.

—Que trata de imponer sus puntos de vista a la mayoría.

—Ningún canal en todo Estados Unidos quiere pasar uno solo de nuestros spots. Todos los estadounidenses ven a diario media hora de publicidad donde se promueve el sexo por el sexo, y otra media hora donde se promueve el consumo egoísta de bienes materiales. Todos los medios informativos a nivel nacional tienen una tendencia claramente antirreligiosa y antivida. ¿Me lo va a negar? Y lo mismo la programación en prime-time. Y esto está ocurriendo cada día, siete días a la semana, año tras año: sexo sexo, compre compre, aborto aborto. Sin embargo, el cuarenta por ciento de este país se opone al aborto salvo en casos de violación o incesto. Ésa es nuestra minoría. Estamos ante la mayor campaña de propaganda en la historia del género humano, y sin embargo solamente logran convencer a un poco más de la mitad de la gente.

Sonó un silbato en el patio. La profe de gimnasia gritó: «¡A ver cómo juegan los cristianos al voleibol!».

Renée rió:

—Me asusta usted.

Stites le ofreció la mitad de su naranja:

—¿Por qué?

Ella aceptó la naranja.

—Porque es inteligente y está convencido de tener razón. Está convencido de que todo es muy sencillo.

—Creo que es al revés. Es su mundo el que piensa que todo es muy sencillo: coge lo que quieras y no habrá ninguna consecuencia. Porque, vamos a ver, hay dos clases de convicción: la positiva y la negativa. La Biblia nos enseña que está mal tener creencias de un modo positivo, como estar seguro de que uno lleva razón o de que está salvado. Pero la Biblia está llena de gente con la otra clase de convicción: mi convicción de que esta sociedad se equivoca. Yo estoy lleno de esa convicción negativa.

—Se equivoca en muchísimas cosas, esta sociedad —dijo Renée—, pero no en el derecho de la mujer a su intimidad. Y yo realmente no creo que la sociedad le persiga. Lo que ocurre es que para una cadena de televisión pasar sus anuncios es un mal negocio. Si la mayoría de la gente no estuviera realmente satisfecha con su manera de vivir, echaría mano de la religión. Que no lo hagan parece indicar que están satisfechos.

—Usted no es la primera persona que entiende que la revolución es lógicamente imposible: que la gente no se haya sublevado todavía significa que está satisfecha. Eso sí es persuasión.

—Yo creo que a la gente lo que no le gusta es que alguien se meta en su vida privada.

—Yo no me metería si no pensara que hay vidas humanas en juego. Pero tal como está la situación, me veo obligado a hacerlo. Y usted piensa que la ira de mi Iglesia es horrible, que mis métodos son extremistas, pero a los conservadores también les parecían horribles y extremistas los manifestantes hippies en 1969, por más que tuvieran un «buen argumento moral», como lo tengo yo ahora. Además, una cosa sería que la sociedad venerara abiertamente la avaricia y dijera: Estamos dispuestos a destruir vidas inocentes en interés del sexo fácil. Lo que me revienta es la beatería, la idea de que se pueda convertir la vida de la gente en una infernal búsqueda del placer y afirmar que les estás haciendo un favor. Cuesta imaginarse un mundo que ve la fe religiosa como una forma de psicosis pero cree que el deseo de poseer un microondas más potente es la cosa más natural del mundo. La gente que manda dinero a un telepredicador porque siente que a su vida le falta algo resulta que se deja «comer el coco», pero las personas que necesitan un abrigo de pieles para lucirlo en el supermercado son seres tan normales como usted o como yo. Se diría que lo más sagrado de este país es la Constitución. La raza humana jamás se ha visto privada de sufrimientos, pero de repente el señor Boston Globe y el senador Fulano de Tal por Massachusetts son más listos que ningún otro ser humano pasado o presente. Están convencidos de que tienen la respuesta, y la respuesta es esto está establecido por ley y eso otro también y estudios sobre comportamiento humano y la Constitución de los Estados Unidos. Pero óigame bien, Renée, la única razón por la que alguien podría pensar que la Constitución es el mejor invento en la historia de la humanidad es que Dios dio a este país tantas y tan fabulosas riquezas que incluso la necedad más absoluta podría hacer un buen papel a corto plazo, sin contar los treinta millones de pobres y el derroche sistemático de todas las riquezas que Dios nos dio, y el hecho de que para la mayoría de los desposeídos del mundo la palabra América es sinónimo de ambición, armas e inmoralidad.

—Y libertad.

—Palabra en clave para decir riquezas y decadencia. Créame. Lo que los rusos en general admiran de este país son los McDonald’s y los vídeos. Solamente los políticos y los presentadores de televisión son lo bastante estúpidos o falsos para fingir lo contrario. Cuando un primer ministro viene a Washington le decimos: Bienvenido al país de la libertad. El primer ministro dice: Dennos más dinero. Apuesto a que somos el hazmerreír del mundo. ¿De qué se sonríe?

—Me recuerda a un hombre bastante cínico que conozco.

—Cínico, ¿eh? ¿Le parece cinismo reconocer que todos los seres humanos, yo incluido, quieren gratificar sus sentidos sin tener que asumir responsabilidades? ¿Y si me llamara usted cristiano, o quizá honesto o realista? Porque lo que yo veo en el otro lado es puro sentimentalismo e ilusiones vanas. La idea de que los seres humanos son básicamente buenos y desinteresados; que la tristeza, la soledad, la envidia, la glotonería, la lascivia, el engaño, la rabia y el orgullo se pueden curar con el pleno empleo y un puñado de buenos psicólogos. ¿Sabe cuál es mi fábula moderna favorita?

—Cuál.

—Chappaquiddick[23]. El perfecto liberal ve lo que es realmente un ser humano y echa a correr. Se pasa el resto de su vida negando que lo que vio tenga algún significado, diciéndoles a los demás lo que hacen mal. Mire, el liberalismo es tan deshonesto que ni siquiera es capaz de admitir que todo lo que tiene de bueno, esa supuesta compasión que constituye su base (y que es irracional, ojo, como lo es toda religión), procede de una tradición de dos mil años, el cristianismo. Pero al menos tiene esa compasión. Es tan inocente como un niño de seis años. Pero Dios siente debilidad por todos los inocentes del mundo. De ahí que lo que más odio sea el político conservador. El conservadurismo es puro egoísmo cínico y económico. De acuerdo, respecto a la avaricia humana tiene una postura realista, en ese sentido es maduro, digamos que al nivel de un adolescente sabihondo de trece años. Pero el liberalismo no es el único culpable de haber suplantado a Dios con la búsqueda de la riqueza. Y eso me parece imperdonable.

—Y es por eso por lo que vive en este edificio. Con mujeres airadas de clase media.

—Exacto.

—Es usted admirable.

—Son sus palabras. Yo no he dicho tal cosa. Porque, naturalmente, todo aquel que trata de hacer el bien corre un claro peligro. La idea de que uno sepa que está obrando bien no cuenta. Y digo yo, ¿cuál es la alternativa, ser un imbécil simplemente para tener la certeza de que uno es inocente de engreimiento?

—No es mala alternativa. Debería usted probarlo.

—Me parece que usted me gana a cínica. ¿Por qué ha venido?

Afuera en el patio el bote de la pelota de voleibol dio paso a un silencio. Trozos de mondadura de naranja yacían pálidos boca arriba en el plato limpio de Stites.

—Por nada en especial —dijo Renée, sonriendo.

—Nadie viene porque sí.

—Estaba aburrida.

La luz en la habitación volvía ahora ambiguas las expresiones faciales, el contacto visual menos seguro.

—¿Está casada? —dijo él.

—No.

—¿Tiene novio?

—No.

—No tendrá hijos, supongo.

Ella negó con la cabeza.

—¿Quiere tenerlos?

Negó con la cabeza.

—¿Por qué?

—Porque no me gusta lo que les pasa a las mujeres cuando los tienen.

—¿Qué es lo que les pasa?

—Que se convierten en mujeres.

—Es decir: se vuelven adultas.

Bum, bum, hizo la pelota de voleibol. Pisadas de zapatilla deportiva en la pista dura. El motivo de la alfombra empezó a recomponerse cuando Renée se puso a mirarlo.

—¿Quiere acostarse conmigo? —dijo.

—¡Ja! —sonrió Stites, aparentemente más divertido que otra cosa—. Creo que no.

—Porque teme que yo se lo cuente a alguien —dijo Renée con saña—. O tiene miedo de ir al infierno. O tiene miedo de que eso afecte a su fe. O porque no le parezco lo bastante atractiva.

—Uno se pierde cuando trata de encontrar motivos para decir que no. Tiene que decir no y basta, dejar que hable el corazón.

—¿Por qué?

—Porque si lo hace nota cómo su amor a Dios va creciendo.

—¿Y si uno no ama a Dios en absoluto? ¿Y si no cree en la existencia de Dios?

—Entonces tiene que mirar.

—Por qué.

—Porque sólo por el rato que llevamos hablando, estoy convencido de que a usted le gustaría creer. Porque creo que es una persona cabal, y porque siento amor hacia usted; su felicidad me haría feliz a mí.

—Siente amor por mí.

—Un amor cristiano.

—¿Eso es todo?

—No soy más perfecto de lo que lo es usted.

Renée se aproximó a él.

—Podría hacerme feliz muy rápido.

Lo único que daba expresión al rostro de Stites eran los dos rectángulos suavemente brillantes de sus gafas, reflejos de una incandescencia procedente de la puerta. Se cruzó de brazos.

—Dígame: ¿cómo se siente después de haber hecho el amor?

—Me siento bien —Renée se irguió un poco, ufana—. Siento como si supiera algo más de mí misma. Como si tuviera una línea de referencia y supiera qué hay dentro de mí. Como si supiera que el bien y el mal no tienen nada que ver con el sexo. Como si fuera un animal, en el buen sentido de la palabra.

Los rectángulos de las gafas parecieron adoptar cierta tristeza.

—Imagino que tiene suerte —dijo Stites.

—No me creo diferente a ninguna otra mujer. Es decir, ninguna que no esté jodida mentalmente por la religión machista.

—Eso son palabras gruesas.

Renée se acercó aún más:

—Rebátamelo.

—Si juega limpio y se aparta un poco, lo haré.

Ella obedeció.

—¿Y bien?

Stites juntó las manos en las pantorrillas, por encima de los calcetines de rombos.

—Yo creo que la cuestión es por qué Dios hizo del sexo algo tan placentero. A usted sin duda le parecerá irrelevante, pero ¿qué ocurre si concibe un hijo en el transcurso de ese sentirse tan bien?

—Es gracioso que usted me lo pregunte.

—¿Qué quiere decir?

—Que es gracioso que me lo pregunte.

—Bien, ¿cuál es la respuesta?

—Ya sabe cuál es. Si estoy en una situación emocional y financiera medianamente decente, tengo el bebé. De lo contrario, aborto.

—Pero ¿y la potencialidad que destruye con ese aborto?

—No lo sé. ¿Y las que destruí cuando tomé la decisión de romper con mi novio del instituto? A estas alturas podríamos tener ocho hijos. ¿Debo considerarme una asesina múltiple?

—Bien. Pero ¿conoce usted a alguien que haya sido concebido fuera del lecho conyugal?

—Pues sí, yo misma.

—¿Usted?

—Estoy segura de que soy el ejemplo perfecto. Estoy segura de que me habrían abortado, si eso hubiera sido más conveniente para mi madre.

—¿Y qué siente al respecto?

—Absoluta indiferencia —dijo Renée. Sus ojos se posaron en un fragmento de las Escrituras que había en la pared; el tipo de letra le pareció feo—. No tengo recuerdos anteriores a los cinco años. Si hubo algo antes de eso, no me lo perdí. Yo no existía.

—Pero con tanta indiferencia es imposible que se ame a sí misma. Que ame al mundo. Debe de odiarlo, odiar la vida.

—Me quiero y me odio. Resultado, cero.

Una larguísima volea se desarrollaba en el patio, envuelta por una quietud y un suspense que se incrementaban por momentos. Los jugadores prorrumpieron en gemidos. Stites habló por lo bajo:

—No sabe cuánto me apena oírla decir eso.

—Acostarse conmigo puede ser divertido.

—Usted cree tener derecho a arrojar su vida por la borda.

—Se me había pasado por la cabeza, sí.

—Creo que es una mujer desdichada. Que algo debe de haberla herido profundamente.

Renée levantó la vista hacia el techo picado, apoyando la nuca en sus manos, la imagen de alguien que disfruta del tiempo en la playa. Estaba sonriente y continuó así, pero al poco rato su respiración se volvió áspera, como una cañería que primero sólo saca aire.

—Yo… —empezó a tener escalofríos—. Estoy dolida a causa de una persona. Muy dolida. Tanto, que me gustaría morirme.

Stites se puso de pie y fue al cuarto de baño. Volvió con un vaso de agua, pero Renée ya no estaba. Había salido al pasillo.

—Creo que me voy a ir —dijo.

—Quiero ayudarla.

—Usted no puede ayudarme.

Stites dejó el agua sobre la barra de una picota y le cogió los brazos desnudos.

—Usted es usted —dijo—. Es sólo usted. Y ha sido usted desde el momento en que fue concebida. Toda su historia estaba ya allí cuando cumplió un minuto de vida. Y el dolor que siente es sagrado. Está sólo a un paso de ser la verdadera felicidad.

Sus rostros estaban muy juntos. Renée se puso de puntillas y abrió la boca, posando la parte más blanda de sus labios sobre la barba apenas crecida de él. Un momento después, alguien le tiraba por la cabeza un vaso entero de agua.

—¡Joder! —gritó, saltando sobre los pies, sacudiéndose el agua. Retrocedió en el pasillo con los puños cerrados, a la altura de las caderas—. ¡Que le jodan!

Stites se había metido en su despacho. La gente seguía a Renée escaleras arriba y varias de las picotas estaban siendo ya ocupadas, gruesos culos femeninos cubiertos de chándal, michelines asomando por encima de algunas cinturas. Crujidos metálicos a medida que otras picotas eran activadas.

Stites se había sentado a su mesa y estaba leyendo la Biblia a la luz de una bombilla que colgaba desnuda del techo. La ventana que tenía al lado estaba a oscuras. No alzó los ojos cuando Renée apareció en el umbral con el pelo apelmazado en un lado, el rímel disolviéndose bajo uno de sus ojos.

—Le odio —dijo ella—. Odio su maldita iglesia. Odio su religión. Usted mismo está lleno de odio. Ya lo ha dicho antes, todo es negativo. Usted odia a las mujeres, odia el sexo, y odia el mundo tal como es.

Había bombillas desnudas en los ojos de Stites.

—Yo siento amor hacia usted, Renée. Usted no es una persona fría. Está llena de emoción y de necesidad y ha decidido venir aquí, y a mí me ha inspirado amor con sólo estar una hora juntos. Es un amor cristiano, pero la Luz queda filtrada por el hecho de que soy un hombre, y de que por tanto me gustaría tenerla en mis brazos. Me gustaría poseerla. ¿Está claro? Le digo esto porque usted parece pensar que para mí es fácil. Quiero que lo entienda: soy un hombre. No soy de piedra. Y haga el maldito favor de respetarme.

—Yo le respetaría si usted empezara por respetarme a mí.

Stites cerró la Biblia y se recostó en la silla.

—Sabe usted, cada día leo cosas sobre lo dura que es la vida para las mujeres en la sociedad actual, las difíciles decisiones que han de tomar, la enorme responsabilidad que han de asumir con la familia. Tienen que ser madres y tienen que ser también obreros, si es que la sociedad liberal ha de funcionar.

—No sólo las mujeres —dijo Renée—. Los hombres también han de cambiar.

—Sí, claro, eso es lo que se supone. Pero yo no oigo que muchos hombres se quejen de su situación. ¿O estoy equivocado? Los hombres siguen teniendo la sartén por el mango. Su trabajo les satisface, y, si les apetece, pueden sentirse a gusto colaborando en las labores paternas. Parece como si la vida estuviera mejorando para ellos, los hombres disfrutan de opciones en un sentido positivo, mientras que las mujeres tienen muchas más opciones pero todas negativas. ¿No le parece a usted la mayor paradoja de estos tiempos, que cuanto mejor se ponen las cosas para las mujeres en el plano liberal y político, peor se les ponen en la vida real?

—El que yo esté relativamente de acuerdo con usted me causa más rabia todavía, porque sé lo que me va a decir.

—¿Qué? ¿Que la única cosa que la gente nunca parece sospechar es que la política tiene la culpa de todo? Porque es obvio que esta sociedad no entiende cosas como «alegría». La alegría que siente una madre. Esta sociedad sólo comprende «empleo», «estatutos» y, sobre todo, «dinero».

—Y que las mujeres son ciudadanos de primera clase. Que la alegría no sirve de nada si a uno se la imponen. Y que es mejor tener alternativas dolorosas que no tener ninguna.

—Estaba a punto de decirle que yo no niego que haya mujeres como usted. Nuestro Señor nos dice que unos nacen eunucos mientras que otros se vuelven eunucos por el camino.

—Váyase a tomar por el culo.

—Lo cierto es que la mayoría de las mujeres desea tener hijos. Pero la sociedad las necesita para otras tareas, entiende, para hacer más dinero y más beneficios, de modo que trata de convencerlas recurriendo a su codicia, su orgullo y su vanidad. Porque las mujeres tienen tanto de eso como los hombres.

—Ya me había fijado.

—Pero cuando una mujer se deja llevar por sus mejores instintos, no necesita un empleo de campanillas para sentirse bien consigo misma.

—Ya. Su sitio está en el hogar.

—Exacto. La Iglesia se hace cargo. Comprende muy bien la alegría de la maternidad.

—Bien, entonces dígame una cosa respecto a ese Dios —Renée dio un paso hacia él—. Una sola cosa. Si se supone que las mujeres no han de llevar la misma vida que los hombres, dígame por qué nos dio ese Dios la misma clase de conciencia.

Stites se precipitó hacia adelante como un cepo cerrándose sobre la presa.

—¡Se equivoca! Dios dijo a todos: ¡Creced y multiplicaos! Y usted misma ha dicho antes que esta «conciencia» muere con el nacimiento del primer hijo, que a partir de ahí ella es «sólo una mujer». ¿Entiende lo que le quiero decir? La mujer que es infeliz porque tiene una conciencia de hombre es la mujer que ha desobedecido la palabra de Dios. El Señor promete la salvación siempre y cuando uno obedezca su palabra. Y este problema de conciencia que usted menciona se esfuma en la mujer que tiene un hijo, tal y como dice la Alianza. Esa mujer se convierte en madre por instinto, tal como usted dice, y como la Iglesia sabe que sucederá. ¡Está demostrado!

Renée asintió impaciente con la cabeza.

—Pero eso no cambia una cosa: la mujer recibe una conciencia para que después se la vuelvan a quitar. Se le muestra lo que podría tener, si fuera un hombre, y luego se le niega. De acuerdo, digamos que la mayoría de las mujeres no son como yo. Pero aunque yo fuera única, cosa que no creo en absoluto, me enfrento a una alternativa muy desagradable, y la única manera de poder justificarla es decir que estamos pagando por el pecado de Eva o cualquier otra chorrada. Y le diré que su religión tiene ahí un boquete tan enorme que hasta cabría un camión: el hecho de que la vida es, y ha sido siempre, una mierda para las mujeres.