Fue a la casa de la pirámide en el tejado. El césped era ahora de un verde metálico y la hierba se acostaba y se estremecía como al paso de una marea, materia invisible en un flujo a gran escala relacionado con la maldad brillante de la luz, que alborotaba los colores arrojando al cielo azul un poco del negro de los árboles y a los árboles un poco del blanco de las nubes. Para quien no ha dormido, lo que vuelve extraño el nuevo día y lo colma de presagios es que el sol poniente está en el este y no se pone; es como la luz de los sueños, que no viene de ninguna dirección.

—Louis, santo cielo —exclamó Melanie, agarrándose las solapas de la bata y mirando desde una cadena nueva colocada en la puerta—. Son las nueve de la mañana, ni siquiera estoy lista. He de tomar un avión.

—¿Y si abres?

—¡No has telefoneado! Si llegas a venir dentro de dos horas…

—¿Me abres o no?

Habían instalado una alarma de teclado numérico en la entrada. El yeso del salón y del comedor había sido reparado, y los libros y objetos decorativos de Rita Kernaghan, incluido el retrato del padre de Melanie, habían dejado su lugar a una opulencia más estándar, propia de una suite de hotel de lujo: litografías japonesas, cortinas diáfanas, brocados de oro.

—Pensaba llamarte —dijo Melanie—. Llegué el jueves y he tenido mucho trabajo.

—No lo dudo —dijo Louis. Entró en el salón y se subió a un sofá tapizado en seda y lo pateó de una punta a la otra, escuchando los quejidos de sus lesiones internas.

—¡Louis! ¡Por el amor de Dios!

Cruzó hasta la mesita baja. Al estilo de los futbolistas buenos, con el empeine, chutó a la chimenea un cuenco de cristal tallado. Gol.

—Tengo entendido que estás repartiendo dinero a tus hijos —dijo, volviendo al sofá—. He venido a por mi parte.

—Bájate del sofá. Este sofá no es tuyo.

—¿Crees que haría esto si fuera mío?

—Ya te lo dije. No pienso hablar de dinero. Si quieres hablar de otra cosa, vale, pero…

—Dos millones.

—Pero de dinero no. Jamás habría pensado que iba a…

—Dos millones.

Melanie se llevó la mano al lado de la cabeza donde solía tener jaqueca.

—¿Cuánto le diste a Eileen?

—Nada, Louis. No le he dado nada.

—Entonces, ¿cómo se ha comprado esa casa?

—Se trata de un préstamo.

—Ah, ya. ¿Y si me prestas dos millones?

La mano de Melanie se movió para cubrirse el rostro, con dos dedos presionando los párpados.

—No volveré a molestarte, mamá. Te lo prometo. Dos millones y estamos en paz. Yo creo que es un buen trato. Mira, hasta puede que te los devuelva.

—Esto no me hace ninguna gracia.

—¿Quién pretende ser gracioso? Necesito el dinero. Hay una emisora de radio que he de comprar. Dos millones es la cifra que había pensado, pero podría hacer bastantes cosas con doscientos mil pavos. Con eso me estabilizaría hasta que me des el resto.

—¿De qué estás hablando?

—Hablo de Philip Stites. Ya sabes, el reverendo antiaborto. Quiero hacerle un regalo de doscientos mil dólares. Sólo para contribuir a su causa, ya sabes. Desde que nos hemos vuelto ricos me he convertido en un buen cristiano, mamá, tú no sabes nada de esto, claro, porque nunca me llamas ni…

—¡Y tú tampoco me llamas a mí!

—Ah, y Eileen sí, y por eso la recompensas con regalos en metálico, ¿no? —Louis se subió a los hombros del sofá y lo volcó hacia atrás, saltando antes del golpe—. ¿Cómo es que tú eres la única que no se entera de que ella sólo te llama para sacarte dinero? ¿Crees que se interesa por ti? Eileen te odia hasta que le das dinero y luego te recompensa no odiándote hasta que necesita más. ¿No lo habías notado? A eso se le llama ser mimada.

Su madre se volvió como si la conversación no le interesara. El repentino temblor que sacudió todo su cuerpo y le sacó las lágrimas pareció pillarla de sorpresa incluso a ella. Hizo un ruido como de toser, de tragar. Louis habría podido sentir compasión si no hubiera tenido la sensación de que las lágrimas de su madre y las de Eileen siempre brotaban a expensas suyas, y si no hubiera sospechado que en su ausencia eran dos mujeres básicamente felices.

—Estoy tratando de hacerte un verdadero favor —dijo—. Mira, piénsalo bien. Tú me das los dos millones, y hasta el fin de mis días puedes considerarme un cerdo egoísta. No tendrás que sentirte culpable nunca más. Adiós lágrimas, adiós evasivas. Y te quedan veinte millones para regatear con Eileen.

Su madre estaba meneando la cabeza.

—Tú no lo entiendes. No lo entiendes. He perdido… —una intensa secuela sacudió sus hombros—. He perdido… —otra secuela—. He perdido…

—¿Dinero?

Melanie asintió con la cabeza.

—¿Cuánto?

Negó con la cabeza; no lo sabía.

—Así que has perdido dinero. Sorprendente. Eileen llega a tiempo de sacarte pasta para un apartamento, pero yo llego un poco tarde. Es curioso cómo funcionan estas cosas.

Temblando todavía, Melanie separó un visillo y contempló el día de falso color, las nubes de buen tiempo rozando la cima de la última colina antes del mar.

—Tu petición no es razonable.

Louis verificó el peso de un objeto de cristal que había en una mesa esquinera.

—¿Me estás diciendo que esa casa que se ha comprado cuesta considerablemente menos de doscientos mil?

—Tu petición —repitió ella— no es razonable. Eileen empezará a trabajar en el Banco de Boston cuando se gradúe en junio. Tendrá unos ingresos excelentes y me pagará intereses por el préstamo. No es que sea asunto tuyo, sólo te lo digo para que lo entiendas. Ese condominio fue una inversión razonable para las dos. Tu posición económica y la de ella no se pueden comparar.

—Por supuesto, si fueras un banco. Pero ¿y el valor social de lo que está haciendo ella comparado con lo que estoy haciendo yo? Ella contribuirá a que los que son grotescamente ricos lo sean grotescamente todavía más. ¿Crees de verdad que necesita tu ayuda? Yo trato de impedir que esa emisora de radio caiga en manos de unos fundamentalistas.

—Y no hablemos de tu manera de pedir. Subiéndote a mi sofá.

—Ah, ya capto. Habrías accedido si no me llego a subir al sofá.

Melanie giró en redondo para mirarle. Sus cabellos despeinados colgaban como un pañuelo árabe.

—La respuesta es no, Louis. No pienso dar más dinero a nadie, incluida Eileen. Puedes odiarme, pero no puedo. Soy incapaz. ¿Lo has entendido? Por favor, no empeores las cosas.

Lo dejó allí plantado, al pie de donde había estado el retrato del abuelo. Louis oyó cerrarse una puerta en el piso de arriba. Se cubrió la cara con las manos y aspiró el aroma de la vagina de Renée Seitchek.

El lunes por la mañana Alec Bressler vendió la WSNE-AM a la Iglesia de la Acción en Cristo del reverendo Philip Stites por una suma no revelada por ninguna de las partes pero que según rumores, a la luz de las graves deudas de la emisora, estaba cerca de los cuarenta mil dólares.

Louis estaba vaciando su mesa cuando Stites y sus abogados, un dúo de rostros curtidos y buena manicura, se detuvieron en el umbral para echar un vistazo. Stites era más o menos de la estatura de Louis y apenas un par de años mayor. Tenía una de esas caras sureñas, agradable y rolliza, gafas redondas de montura de concha y el pelo rubio, lacio y superfino de un niño pequeño. Llevaba un pantalón caqui, un blazer azul y una corbata a franjas con nudo corredizo.

—¿Cómo le va? —dijo con un cálido acento de Carolina.

—Tirando, para ser el anticristo.

El joven pastor rió afablemente.

—Ya se ha despedido, ¿verdad? —se volvió hacia el pasillo—. Hola, Libby, ¿tienes un segundo para enseñarnos esto? Ya conoces al señor Hambree. Te presento al señor Niebling. Esta encantadora dama se llama Libby Quinn.

Louis habría preferido que no le pagaran las dos últimas semanas de trabajo a ir a molestar a Alec precisamente aquella mañana. Por suerte para sus finanzas, fue el ex propietario quien fue a verle. Traía un fajo de billetes de veinte y procedió a contar veinticinco de ellos.

—Es más de lo que me debes.

—Regalo de la Seguridad Social. ¿Necesitas una recomendación? Te la envío.

—No puedo creer lo que está pasando.

—Ya sé, para ti es una mala cosa. Necesitas un empleo. Pero es el libre mercado el que decide: no tenemos audiencia suficiente. Mientras tanto estoy radiando cuatrocientos veinticinco editoriales. Tengo cartas que demuestran que la gente escuchaba la emisora. Puede que alguna cambie de opinión gracias a mí. Ocho años para hacer cambiar a una sola persona. Pero no puedes pensar en los resultados. Uno hace lo que tiene que hacer, al margen de los resultados. Es una cuestión de fe.

—Stites tiene la fe —dijo Louis con saña.

—Para engañar a otros. ¿Esto significa que tú vives sin fe? ¿No esperas nada en esta vida? Si todo el mundo tiene tan poca fe como tú, entonces la fe no sirve de nada.

Louis tamborileó sobre la mesa.

—¿Qué vas a hacer ahora?

—Lo mismo que veinte años atrás —dijo Alec—. Ganar dinero a montones.

Entre la una y las dos de la tarde se dispuso a esperar un terremoto. Había estado sentado en su cuarto sin hacer nada; esperar no le exigía demasiado esfuerzo. Procuró prepararse para sentir el próximo temblor, si es que se producía, del mismo modo que esperaba oír un trueno cuando veía un relámpago: estando al quite, poniendo la conciencia a la par del instante. Desafortunadamente, para eso hacía falta mantener los ojos abiertos, y sus ojos no dejaban de resbalar por superficies lisas y de captar irregularidades, por ejemplo el trozo de empapelado cuyos bordes se habían levantado del yeso dejando ver algunos pegotes de cola. Finalmente aquella cola produjo en su nervio óptico una especie de ampolla, y la ampolla reventó y empezó a sangrar, aunque no había nada más en la pared donde la vista pudiera fijarse.

Le fatigaba mirar las cajas de material todavía por abrir. Fue como si las hubiera tenido apiladas sobre el pecho y le produjeran náuseas, impidiéndole respirar bien.

El techo estaba cubierto de baldosas blancuzcas hechas de un triste producto de papel. Comprobó que todas las baldosas tenían el mismo dibujo de agujeritos, sus aparentes diferencias debidas tan sólo a orientaciones distintas. De las cinco hasta casi las seis de la tarde verificó sin lugar a error que la desviación entre las filas de cuadrados en un extremo de cada hilera era la misma que la desviación en otro extremo. Se le ocurrió que si un equipo de gente de la zona de Boston hiciera lo que él estaba haciendo, las veinticuatro horas del día, es decir, si hubiera siempre al menos una persona esperando con todos los sentidos alerta a que el suelo temblara, posiblemente no volvería a haber ningún terremoto, habida cuenta de que los hechos fortuitos de la naturaleza recelan mucho de la conciencia humana. (No es otro el axioma fundamental de la superstición). Pero quizá la naturaleza, dada su necesidad de liberar estas tensiones subterráneas, se dejaría llevar por el recurso radical, bíblico, de llevar un sueño sobrenatural a la singular conciencia del deber cuando llegara el momento y no fuera posible postergar la fractura por más tiempo. ¿El chico que tenía el dedo metido en el dique, justificándose después por una dorada e irresistible somnolencia? Obviamente, el momento fatal no había llegado aún, porque Louis tuvo a raya los seísmos en perfecta vigilia hasta que los Red Sox aparecieron en pantalla.

El martes hacía mucho calor, con los hornos solar y convectivo cebados ya y a pleno rendimiento a las nueve de la mañana. La cinta adhesiva hizo un ruido como de rasgar ropa mientras Louis abría sus cajas. Lo estuvo tocando todo. Quitó la tapa al receptor de doce bandas que había construido a los quince años y le pareció increíble que lo hubiera soldado tan bien. Tuvo que esforzarse por encontrar aquellas salpicaduras, aquellos cortes chapuceros y tornillos torcidos que en su momento le causaron tanto desprecio hacia sí mismo.

Por la tarde escuchó música en la banda de FM, girando el dial para evitar los anuncios. Cuando la noche cayó sobre todos los espectros, el visible y el radiofónico, cambió a onda corta. Oyó el chirrido de radioteleimpresora, su tono rápido, fresco y neutral, tan átono como el sueco hablado. Consiguió captar casi todo el código enviado a mano —en el instituto era de los que hacían veinticuatro palabras por minuto— pero eran sobre todo números y abreviaturas, más agradables como ruido que como comunicación de datos. Había enfáticos e incansables trompetazos de cargueros y balizas en la noche atlántica. Silbidos y estrepitosas interferencias del color de un dolor de espalda. Un inflamado locutor eslavo lanzando invectivas sobre un fondo de marejada sónica y hundiéndose, como para protestar con más estridencia que a él no lo iban a hundir, y hundiéndose del todo.

La Voz de Sudáfrica, desde Johannesburgo. Radio La Habana. Radio Corea, el servicio internacional de la radiodifusión coreana, en inglés desde Seúl, la capital de la República de Corea. Deutsche Welle, Radio France Internationale. Adventist World Radio ofreciendo su programación a creyentes de toda la vida, y en medio de todo esto silbidos que modulaban como moscas alrededor del púlpito. Injā Tehrān ast, sedā-ye jomhūri-ye eslāmi-ye Irān. El Oriente es Rojo, el Oriente es Rojo… Radio Bagdad informaba de que las fuerzas de ocupación sionistas habían asesinado hoy a tres jóvenes palestinos en el sur del Líbano; pese a su fonética kensingtoniana, esta femenina Voz de la República Popular Iraquí no parecía entender lo que estaba diciendo. «Según la agencia Reuters el domingo. Tras el abortado golpe de Estado. En Mali tres oficiales de las fuerzas aéreas habrían sido ejecutados en la plaza…». Pero entonces la sección de cuerda empezó a gemir y la Voz, la misma y ponderada voz femenina, ahora en su propia lengua, cantó una balada con un estribillo sensual e irónico, como si todos conocié-é-é-ramos muy bien esta historia y la hubiésemos oído muchas ve-e-e-ces, y la cuerda opinara igual. El sol estaba saliendo ya sobre el Islam. Jeeps y mujeres amortajadas circulando por la calle, en marcha un nuevo día más de rezos y atrocidades. En Somerville, un viento nocturno dividió la sombra negra de una rama en otras varias sombras menos oscuras que cabecearon y cruzaron y se eliminaron en los romboides del alumbrado sobre la pared empapelada.

—Hombre, Louie, muchacho. ¿Te has tomado el día libre?

—Sí.

—Bien hecho. Me alegro por ti.

—Me han despedido de la emisora.

John Mullins quedó estupefacto.

—¿Despedido? Pero ¿por qué?

—Por no ser un buen cristiano.

—Sabes, por un momento me lo he tragado.

—Es la verdad.

—Qué pillo. Un poco más y me la cuelas.

Cuando la estafeta de correos cerró, Louis había terminado ya once solicitudes. Sólo tenía dos copias de la cinta con su demo y confiaba en no tener que invertir más dinero. Sus gastos mensuales, que ascendían a unos setecientos veinte dólares, incluían alquiler, comida, servicios (agua, luz, teléfono), gastos del coche y letras de un préstamo universitario. Con los quinientos que le había dado Alec, sus ahorros ascendían a mil quinientos treinta y cinco dólares.

Al atardecer se situó junto a la ventana de su piso y miró de reojo, como un hombre sometido a asedio. Parejas de treintañeros tocaban el timbre del apartamento de al lado y reaparecían en la salita de luz amarillenta que quedaba frente a su ventana. La soprano pasó con una jarra de agua fría, vestida con un mono de tirantes anchos. Tenía el pelo castaño rojizo y pecas a juego y unos brazos blancos y carnosos. Louis imaginó que podía verle la señal de la vacuna, profunda y anular, no pigmentada. Al piano estaba su marido, un franchute rubio y atlético con labios de cantante meloso. Las visitas masculinas vestían camisa de manga corta; las femeninas no llevaban medias y calzaban sandalias o zapato duro. Empezaron a cantar himnos como feligreses en una iglesia, sólo que todas las voces sonaban profesionales. Sonreían entre sudores, y sus miradas al cruzarse en el salón brillaban como un flash en la distancia o un diamante que refleja la luz del sol. Louis cerró la ventana para impedir que entrara el ardor de aquellos cuerpos.

El jueves por la noche un radioaficionado de verdad que había puesto un anuncio en el Globe se llevó todo el material de Louis en una ranchera a cambio de trescientos ochenta dólares en efectivo. De entrada, Louis había pedido seiscientos.

El sábado y el domingo llamó a Renée, aproximadamente a intervalos de dos horas, a su casa y al trabajo. No obtuvo ninguna respuesta. Dedujo que ella no tenía interés en volver a verle. Eso le puso de mal humor y le hizo pensar que ella no le gustaba, porque quería utilizar su cuerpo y estaba dispuesto a que Renée le gustara, si ése era el requisito para utilizarlo.

En los estudios de la WOLO-AM en el centro de Boston, en un rascacielos de cristal al otro lado de las vías de la estación Norte, un tipo con pinta de capitán de barco que vestía pantalones blancos y un pañuelo rojo estaba saliendo del vestíbulo. Momentos después se le oyó hablar por el monitor, alabando una carrera de globos prevista para el fin de semana.

La recepcionista de la WOLO volvió a su mesa tras el mostrador, ahuyentó a Louis con un gesto del brazo y empezó a aporrear su teclado. Era una tiarrona morena, de edad similar a la de él y ridículamente bonita. Tenía los muslos cruzados y su falda ceñida formaba excitantes surcos. Al final dejó de teclear, miró pestañeando su pantalla y tocó delicadamente una tecla de función. La pantalla quedó en blanco. Se llevó horrorizada las manos a las mejillas y miró. Miró a Louis, los ojos y la boca redondos.

—¡No sé dónde se ha ido! ¡No sé dónde se ha ido!

—Me dijeron que preguntara por un tal señor Pincus.

—Estaba —aplicó un dedo a otra tecla y lo retiró como si se hubiera pinchado—. Pero ha salido.

—¿Va a volver?

—Usted es Holland, Louis, ¿verdad? Deje aquí su nombre. Ahora no puedo atenderle. El manual de esta impresora fue generado en la impresora misma por motivos —hizo un gesto de comillas— heurísticos, y justo la frase que menos podría importarme termina con, lo tengo memorizado, «no si que no si». Increíble pero cierto.

—Me parece que tenía una cita a las once.

—No tiene muy buena pinta si quiere ver al señor Pincus.

—¿Sabe cuándo va a volver?

—¿Y si empezamos por saber dónde está, eh? Ha ido al aeropuerto. Dudo que sea para quedarse allí. ¿Cuál es su destino final? «No si que no si». ¿Va captando?

—Quizá podríamos concertar una nueva cita.

—Me encantaría ayudarle, pero por motivos de pantalla en blanco y teclas de comando que no responden eso me resulta imposible. Anote usted su nombre y su número y yo le daré el mensaje, Holland, Louis. Dejaré una nota pegada a su monitor.

Desenrolló quince o veinte centímetros de cinta adhesiva y pegó un extremo al memorándum de Louis y el otro a un panel del cubículo para verlo al salir. De un cajón de su terminal de trabajo sacó una manzana roja del tamaño de un coco y le hizo una pequeña muesca blanca con los dientes.

—¿Quiere almorzar conmigo? —preguntó Louis.

Ella sostuvo la manzana en alto y la agitó:

—¡No si que no si!

—¿Y tomar algo cuando salga del trabajo?

Ella negó con la cabeza, dio un mordisco más decidido a la manzana y masticó entre lúgubre y ensimismada, contemplando un enchufe eléctrico. A lo lejos se oía ruido de martillos neumáticos, en un punto del compás imposible de adivinar; lastimeras bocinas de coche parecían llamar a sus cachorros. Con un sonido seco, la chica arrancó un pedazo de manzana. Sin duda iba a tardar otros cinco minutos en llegar al corazón (cada mordisco una confirmación de que almorzar era una barbaridad) y después otros tres minutos para sorberse los dientes y recomponer la boca, comprobando su contorno con la punta de la lengua y dándose unos toquecitos con la muñeca. La pantalla seguía en blanco.

—¿Estás libre el fin de semana? —dijo Louis.

—¿Será posible? —protestó ella.

—Podríamos ir a cenar.

—¿Conozco yo a este individuo? ¿Por qué estoy hablando con este individuo?

En los anuncios por palabras había miles de ofertas de empleos aburridos o no interesantes. Hasta que abrías esa sección era posible olvidar en qué consiste el trabajo de una persona normal: usted ejecuta una función alienante del tipo «introducción de datos», «procesamiento de textos» o «publicidad por teléfono», y nosotros le pagamos a regañadientes.

Las ofertas de empleo eran más tristes aún que los mensajes personales. «Ingresos muy interesantes», prometían algunos. (MUJER ATRACTIVA, OJOS AZULES, cuarentona pero aparenta veinticinco, busca…). ¿Podía haber alguien que fuese independiente, creativo, estuviera muy motivado y poseyera un mínimo de cinc añ exp en T-l, SDLC, HDLC y 3270 BISYNC? Y si tal candidato de ensueño existía, ¿no sería sumamente sospechoso que estuviera buscando un empleo? Anuncios como éstos parecían servir de amargo recordatorio ceremonial, para que nadie pensara que las empresas no tenían, como todo el mundo, necesidades y deseos imposibles de satisfacer.

En el otro extremo de la balanza estaban los lacónicos anuncios de una sola línea buscando guardias jurados o recepcionistas, sin mención alguna de lo que ibas a cobrar; anuncios como la puta fea que, alguna ventaja había de tener, no hacía demasiadas preguntas.

A todas luces llevar un negocio sólo ocasionaba quebraderos de cabeza. Las empresas querían buenos empleados y no querían malos empleados. Pero los empleados malos se empeñaban en quedarse y chupar de la empresa, mientras que los empleados buenos se empeñaban en pasarse a la competencia. Para Louis las miles de ofertas que publicaba el periódico eran como residuos nocivos de empresas que intentaban pagar a gente para que no los tocasen. ¡Cuánto odiaban tener que pagar semejante dineral y ofrecer tan suculentos «beneficios» para librarse de estas nocivas obligaciones! ¡Cuánto deseaban que las cosas fueran de otro modo! Deshacerse de toda aquella basura representaba un gasto que los ponía furiosos. Los altos ejecutivos pasaban la patata caliente al Departamento de Personal, y los de este departamento llevaban trajes de plástico fácilmente confundibles con caras y personalidades. Su trabajo consistía en manejar los venenosos pero inevitables residuos de la contratación sin dejar que entraran en contacto con su piel. Su cordialidad era antiadherente; era cien por cien impermeable.

—¿Qué pasa, Lou? ¿De vacaciones?

—No, ya se lo dije. Me han despedido.

—Tú no me dijiste que te habían despedido.

—Que sí, en serio.

—Vaya, hombre, es increíble. Parece que últimamente todo el mundo se apunta al paro.

—Sí, aunque es obvio que no se trata de eso.

—Lo que no comprendo es por qué tienen que despedir a un chico tan simpático.

—Pues porque yo no creo que Jesucristo sea mi salvador. No creo en la verdad literal de la Biblia.

Mullins frunció el entrecejo.

—¿Y eso qué tiene que ver?

—El sitio donde trabajaba lo han comprado unos antiabortistas radicales y todos los no cristianos nos hemos tenido que ir.

—Mecachis, Lou. Mecachis. No deberías haberlo hecho —Mullins meneó la cabeza—. Y ahora, vaya por Dios, vaya por Dios, ¿estás buscando otro trabajo?

—Ahora mismo estoy buscando a una chica que vi hace diez días y que quiero ver otra vez.

—No estás casado, ¿verdad?

—No.

—Tienes que conseguir un empleo, Lou.

En Pleasant Avenue una moto atada a una señal de aparcamiento había sido derribada por la fuerza sin liberarla de la cadena que la sujetaba al poste. Los abejorros que acometían la madreselva eran como coalescencias del calor amarillo y rabioso. El ruido de insectos de duros élitros como el zumbido de un transformador de alto voltaje dañado y sobrecargado por aquel calor; como los despersonalizados y monótonos espíritus de indios exterminados que el calor hubiera vuelto volátiles.

Al franquear la puerta principal, en una antecámara que apestaba increíblemente a olor corporal canino y a aliento de pienso para perro, Louis vio flores de color naranja y hubo de esforzarse por subir la escalera como un buceador que casi no alcanza la superficie. Las gafas le resbalaban debido al sudor. Nadie fue a abrir cuando llamó con los nudillos, aunque el apartamento traicionó a Renée y le transmitió su bienvenida.

Fueron veinticinco minutos andando hasta Harvard. Con ayuda de unos amables desconocidos consiguió localizar el Laboratorio de Ciencias Geológicas Hoffman, que era un sándwich de ladrillo y ventana de cinco pisos sobre losas de hormigón blanco. El interior estaba climatizado y olía como las entrañas estériles de un ordenador. El despacho de la doctora Seitchek estaba en la planta baja, frente a una sala de ordenadores, y en él había dos mesas. Howard Chun estaba sentado con los pies encima de la más cercana a la puerta, disparando enérgicamente una goma elástica contra la pared de enfrente y machacando una mosca. La segunda mesa, junto a la ventana, no tenía más ocupante que un montón de correspondencia por abrir.

—Renée no está.

—¿Sabes adónde ha ido?

Howard se abalanzó para atrapar la goma elástica antes de que cayera entre sus zapatillas de tenis.

—¿Para qué la buscas?

—Es amiga mía.

—Oh.

—¿Sabes dónde está?

—Creo que en su casa.

—Vengo de allí.

Howard empezó a castigarse los dedos con la goma, ceñudo al ver la piel enrojecerse. De repente miró al suelo sobre uno de los reposabrazos.

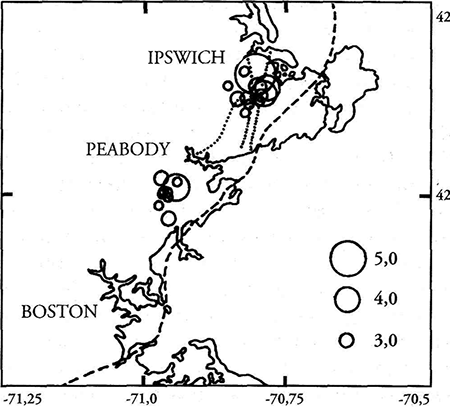

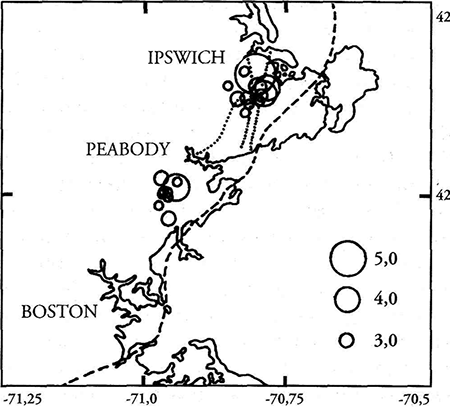

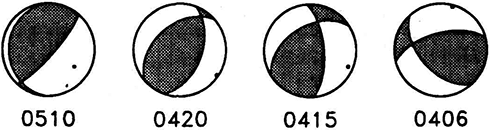

—¿Quieres ver una cosa? —disparó la goma contra un papel que había en la pared—. Eso son los terremotos que hemos tenido desde marzo.

Los círculos, de distinto tamaño según una escala de magnitud, parecían señalar epicentros.

—¿Qué son las líneas de puntos? —dijo Louis.

—Fallas cartografiadas cerca de Ipswich. La línea de rayas, un importante accidente aeromagnético, tal vez una sutura antigua, tal vez nada. A diez kilómetros de profundidad, o quizá siete u ocho. Las fallas cartografiadas son bastante superficiales. El problema está en que el grupo de Ipswich sí es profundo, tipo ocho o diez kilómetros.

—¿Y eso qué significa?

—Que puede haber otras fallas. O que las fallas no están bien cartografiadas. Algo no encaja. Dos enjambres no relacionados entre sí, tan próximos en el tiempo y en el espacio. La probabilidad es baja.

—¿Cómo de baja?

Howard se cruzó de brazos y arrugó la nariz.

—Pues mucho. Lo nunca visto.

—Ah —Louis miró de nuevo la pila de cartas sobre la mesa de Renée. Afuera turistas japoneses desfilaban por un camino asfaltado entre los robles.

Howard se inclinó peligrosamente hacia atrás en su silla giratoria y rescató la goma elástica estirando los dedos.

—¿Quieres ver algo más?

Sin quitar los pies de la mesa, rodó hacia atrás para abrir el cajón superior y le pasó a Louis una fotografía de quince por veinte en un papel antaño brillante y ahora amarillento. Era el retrato de una adolescente en uniforme de majorette. Sostenía un clarinete contra su pecho. La chaqueta era azul Prusia con ribetes de color crema y botones dorados; la gorra tenía una visera de plástico negro y galones dorados en la cinta. Una melena lacia, estilo años setenta, enmarcaba su cara y hacía lo posible por ocultar (aunque de hecho las acentuaba y prolongaba) las zonas de acné en mejillas y frente. Tenía la rígida y contraproducente sonrisita de la quinceañera que detesta su propia cara y que considera una crueldad indecible que le saquen una foto, y estaba mirando a un infinito más o menos situado a su izquierda, como si por no mirar directamente al objetivo pudiera hacer que éste la pasara por alto. Hojas amarillas pentagonales cubrían la hierba entre la chica y un coche fuera de foco y un garaje particular de doble puerta.

—¿Sabes quién es?

—¿De dónde la has sacado?

—Es Renée.

—¿De dónde la has sacado?

Howard se dejó caer varias veces contra el respaldo de vinilo de su butaca. Luego se apartó de la mesa empujando con los pies y rodó hasta el centro del despacho.

—La encontré.

—¿Dónde?

—Sin comentarios.

Louis quiso devolverla.

—Quédatela —dijo Howard—. ¿La quieres?

—¿Por qué me la das?

Se encogió de hombros. Había hecho su última oferta.

—¿Es que la robaste?

—La tengo y basta. Si la quieres, cógela. Yo no la quiero.

Al anochecer, por la ventana abierta, oyó a John Mullins decir a la soprano y a su marido que el chico ese tan simpático de la puerta de al lado —se acaba de mudar, un buen chaval— se había quedado sin trabajo. Dijo que él no creía en Jesús y va y lo despiden.

—He intentado llamarte —dijo Louis.

Renée estaba comiendo uvas negras sin semillas en la mesa de su cocina. Sostenía el cuenco de cristal a la altura del pecho y utilizaba únicamente la muñeca, doblándola con gran pericia, para llevársela a la boca.

—He tenido una semana muy liada.

—Me salió ese como se llame, Terry, y me colgó el teléfono.

—La gente está un poco mosca conmigo, sin que yo les haya dado motivos —sigilosa sobre sus pies descalzos, Renée se levantó y dejó los hollejos en el fregadero. El sudor le pegaba el pelo a la nuca y a la frente en tiras finas y curvadas. Detrás de Louis, en la ventana, un ventilador zumbaba a poca potencia proporcionando confort gracias al sonido, no a la corriente de aire. (Cuando les cambian los vendajes, los pacientes quemados preferirían escuchar ruido blanco que música).

—Te daré una pequeña idea de cómo han ido las cosas —le mostró la clavija del teléfono desconectado, luego la enchufó y puso boca abajo una bolsa de papel de DeMoula’s Market Basket. Unos sesenta u ochenta sobres cayeron sobre la mesa de la cocina—. Esta es buena —le pasó un sobre sin remite. Dentro había una nota escrita a máquina:

Querida Zorra,

Ojalá te mueras de sida.

Tuyo,

Un enemigo.

—Va directo al grano —dijo alegremente Renée—. Aquí hay otra buena.

Querida «señorita» Seichek:

La vi en la tele y su postura me da verdadero asco. Su postura es: primero folla y luego mata al bebé. ¿Qué diferencia hay entre el aborto y el infanticidio? Una. El aborto es legal en Massachusetts y el infanticidio es un asesinato. Explíquemelo usted. Dijo que el aborto a petición propia está bien para chicas de catorce años. ¿Y los padres? Otra cosa es que usted no habló de adopción ni de residencias. En este pobre mundo no existe un solo hijo que no sea deseado. Quizá le gustaría tener hijos pero es estéril. Yo creo que la actitud ante el aborto debería ser tenida en cuenta frente a una adopción. Usted no tiene ninguna. ¿Alguna vez ha cogido a un bebé en brazos? Puede que ahora ya no se le presente una oportunidad. Puede que Dios se apiade de usted si le reza. ¿Sabe rezar? Yo no voy a rezar por usted.

Señora Axel Hardy

68 Frond Drive

Hingham, Mass.

—Esta es la que habla de la adopción, ¿no? Ahora mira esta otra. El tipo también ha puesto su granito de arena.

Dra. Renee Scheik

Laboratorios Hoffman

20 Oxford Street

Cambridge, Mass. 02138

Querida doctora Scheik:

Aparte de los narcotraficantes no hay en el mundo nada más despreciable que los partidarios del aborto. La mitad de la gente que entra en una clínica de ésas no sale con vida. ¿Cómo puede usted dormir sabiendo todas las vidas que segó con su trabajo? ¿O acaso toma drogas para dormir? (Ja, ja). Espero que le cierren el chiringuito y la manden a la cárcel. Ahí los hombres y las mujeres están en sitios aparte, menos mal. Le deseo lo peor del mundo.

Firmado,

John Doe[11]

Esta la habían escrito a máquina en el reverso de una propaganda de Xerox última generación:

-2-

tiene IMPACTO pero a veces falla la comunicación. A veces se cambia temporalmente el número por otro que no consta en la lista. A veces sale una señal de comunicar o no hay tono, o sale un contestador. Si un número del trabajo ha sido cambiado, consiga el nuevo llamando a información (555-1212). Recuerde que clínicas y médicos privados deben salir forzosamente en el listín. La insistencia es importante: una semana, dos semanas, incluso tres. Sin embargo también es importante emparejar CADA LLAMADA con una carta de primera categoría. Si no se rompe la cadena, se calcula que cada proabortista de la lista recibirá MÁS DE MIL SEISCIENTAS CARTAS cuando las nueve casillas de la página uno estén completas. ¡Los números tienen poder! ¡Imagínese el impacto de mil seiscientas apasionadas peticiones personales! ¡Y mil seiscientas llamadas telefónicas! Pero si rompe la cadena este número quedará dividido por la mitad, y si otro amigo rompe la cadena, volverá a dividirse una vez más.

Jesús alimentó a cinco mil personas con cinco panes y dos peces. Usted puede tener EL MISMO PODER si envía seis copias de esta carta. Si esta copia está demasiado borrosa, escríbala de nuevo antes de mandarla.

Nota: Llamar a larga distancia es más barato entre las cinco de la tarde y las ocho de la mañana (hora local), pero tenga presente que la mayoría de las clínicas tienen jornadas laborales estandarizadas en su huso horario (esto es, de nueve a cinco).

CÓMO ELEGIR

NO elija nombres de la lista al azar. Empiece por el DÍA DEL MES en que usted nació —verá que hay treinta y un nombres en la lista— y siga adelante en la lista si nació en un mes impar (ejemplo: enero = uno, febrero = dos, etcétera), y hacia atrás si usted nació

—Voy a comer más uvas —dijo Renée—. ¿Quieres unas pocas? —su frigorífico tenía los hombros redondeados y un tirador con cerrojo. La marca cromada en la puerta decía FIAT.

Louis meneaba la cabeza, asombrado.

—Esto es mucho peor que lo que me ha pasado a mí.

—¿Seguro que no quieres? ¿Uvas?

—¿Quién te puso en la lista?

—Stites, o alguien de su organización. Estoy prácticamente segura. Las direcciones son todas de Boston y alrededores. Lo de Laboratorios Hoffman es un buen detalle. Esta gente no es tonta.

—Deberías quejarte a alguien.

—Bueno, hablé con un tipo del Globe. Me pidió que le mandara unas copias de las cartas, y es lo que hice. Supongo que quieren ver quién más las está recibiendo antes de publicar nada. Me dijo que me llamaría al departamento, pero todavía no lo ha hecho.

—¿Y Correos? ¿Y la compañía de teléfono?

—Por ahí no ha habido nada que hacer. No tengo interés en demandarlos, lo único que me interesa es que la gente sepa que son unos gilipollas integrales.

El teléfono de la mesita empezó a sonar. Louis puso la mano encima y miró a Renée, que encogió los hombros.

—¿Está la… doctora Seechek?

—Al habla.

—Oh, veo que es un hombre, yo pensaba…

—No, señor —dijo Louis—, sólo tengo la voz grave.

Renée le lanzó una mirada de profundo recelo.

—Me llamo Joe… Doe. John Doe. Tengo entendido que trabaja usted para los Laboratorios Hoffman y que… —la voz del señor Doe se volvió aguda y ahogada— que ahí se practican abortos.

—Me parece muy bien que lo tenga entendido así.

—Mire, me gustaría hablar un momento con usted sobre su trabajo, si es posible, doctora Seechek. ¿Tiene usted un segundo?

Louis se estaba divirtiendo, pero Renée desconectó el teléfono, le arrebató el aparato y dijo a la línea ya cortada: «Jódete, jódete, jódete». La bolsa de DeMoula se rompió mientras Renée empezaba a meter dentro todo el correo ofensivo; leves sombras de palabras se dibujaron en sus labios. A Louis le sorprendió advertir zonas enrojecidas y ásperas en su cutis claro. Se preguntó si era una cosa reciente o si, influido por la vieja fotografía, estaba viendo cosas en ella que hasta ahora habían quedado disimuladas por su aspecto general. Tenía los poros muy abiertos. Un pequeño espacio de acné no del todo erradicado más arriba de una mejilla, también manchas en torno a la boca, como si le supurara. De repente la vio más joven y más sucia, la clase de chica con la que podías hacer lo que quisieras: la clase de chica con más ardor que autoestima.

—Detesto que las mujeres digan tacos —dijo ella.

—¿Por qué?

Se situó a la cabecera de la mesa.

—Supongo que porque en el imaginario popular se considera sexy. Un imaginario que ha pasado el visto bueno de los hombres. Incluso cuando una mujer fuera de sí, aunque sea una feminista radical, dice joder, es excitante. Yo, cada vez que oigo a una que lo dice, me siento transportada… —miró a Louis a los ojos—. Me siento transportada a la estación de Central Square. Veo allí a una mujer colérica, con sus bolsas y sus periódicos. Es como si su cara fuese la de Todas las Mujeres que Dicen Joder. Esa ira insensata contra todos, que para mí es especialmente horrible en una mujer, aunque esto no sea políticamente correcto por mi parte y haga que me pregunte qué demonios es lo que me pasa. Y añadiré una cosa más —prosiguió, hablando para sí misma—, algo que se me olvidó la otra noche, cuando me preguntaste qué le veía de malo a Boston. Olvidé mencionar cómo llaman aquí al metro. La gente, quiero decir la gente implicatoria, no dice «voy a coger el metro» sino «tomaré el T». Lo que me repugna (lo que me repugna personalmente) es que es como un código, cada vez que oigo la frasecita me pongo a parir porque me imagino toda la historia, los adolescentes aprendiendo a decir T en vez de metro. Cuando escriben a sus padres les hablan del T. Les explican que se llama así, y que les parece guay. Oh, vaya —se alejó unos pasos, dándose un manotazo en la cabeza—. Te extraña que no te llamara, ¿verdad?

Louis descargó un golpe de kárate sobre la mesa.

—¿Tienes cerveza o algo? —dijo impaciente.

—Es que no puedo controlarme, sabes.

—Algún licor o droga que podamos compartir.

El zumbido del ventilador en la ventana, su ronroneo suave, bien engrasado, era el sonido de la noche en plena ola de calor. La hora de conversar que se agota sin remisión. La hora en que la luz reflejada de una farola queda inmóvil al paso de las aspas del ventilador. La hora en que el amanecer se abre paso entre las cortinas cansadas. Zumbido y horas una misma cosa, la monotonía del calor húmedo, y los pacientes quemados dicen No lo subas. No lo bajes. Dejémoslo tal como está.

—¿Tienes amigos? —preguntó Louis, abriendo unas botellas—. ¿Gente a la que puedas ir a ver?

—Claro. Bueno, tenía —Renée, sentada al otro lado de la mesa, no mostró la menor intención de beberse la cerveza que él le pasaba—. Tenía una compañera de cuarto que me caía muy bien, pero se ha casado. Me temo que nunca he cuidado estas cosas. En el trabajo me hice amiga de gente un par de años mayor que yo, gente de finales de los sesenta a la que no le gustaban los primeros ochenta, como tampoco a mí. Digamos que ahora tengo una correspondencia interesante, y algunos sitios donde parar en Colorado y California —con las uñas de los pulgares, apretó la envoltura del cuello de su botella como si fuera una cutícula, tratando a destiempo de calibrar lo que él le preguntaba—. Veo a gente, si te referías a eso —siguió con la vista su dedo índice derecho al pasarlo por el canto de la mesa. Recuperó la mano y la puso con la palma hacia abajo a un lado de la botella llena, y la otra mano con la palma hacia abajo en el otro lado de la botella. Permaneció inmóvil unos instantes, contemplando la botella. Luego, con violenta determinación, como si permanecer sentada hubiera sido todo el tiempo una tortura, se levantó sin retirar la silla de la mesa. Tuvo que apoyarse en una pierna para mantener el equilibrio y deslizar la silla hacia atrás para salir de allí. La silla se enganchó en el piso húmedo y cayó al suelo.

Renée volvió de su habitación con varias carpetas.

—He estado yendo a la biblioteca —dijo, enderezando la silla—. El viernes vinieron dos personas al despacho y se pusieron muy pesadas. No he vuelto allí desde entonces.

—Es lo que me ha dicho Howard.

Ella asintió con un bostezo.

—Estaba pensando en lo que dijo el novio de tu hermana. Me acordé de algo, o eso pensé. Recuerdo que estaba en una página impar al lado de algo que había estado mirando. Y resultó que yo tenía razón —de la carpeta de arriba sacó un fajo de fotocopias grapadas—. Es un artículo que salió en julio del sesenta y nueve en el Boletín de la Sociedad Geológica. Lee sólo el extracto y lo que yo he subrayado.

—¿Para qué? —dijo Louis.

—Es interesante.

TEORÍA DE LA PETROLEOGÉNESIS SUBCRUSTAL

A. F. Krasner

Químico investigador, Industrias Sweeting-Aldren

Resumen: Emisiones significativas de metano y petróleo en regímenes no fosilíferos (Siljan, Wellingby Hills, Taylorsville) han puesto en duda la suposición de que los depósitos subterráneos de hidrocarburo derivan principalmente de una disgregación de materia orgánica retenida. Cálculos perfeccionados de la composición química de cometas y de los planetas mayores parecen indicar niveles de carbono dentro de la Tierra entre 102 y 105 veces mayores que anteriores cálculos. Un estudio de laboratorio demuestra la posibilidad de sintetizar petróleo a partir de hidrocarburos elementales bajo presiones similares a las de la corteza terrestre. Un modelo de captura de hidrocarburos durante la planetogénesis predice la formación y acumulación de metano y de hidrocarburos más complejos en el límite superior de la astenosfera y explica las emisiones observadas en Wellingby Hills. A fin de seguir experimentando el modelo se ha propuesto un programa de perforaciones.

Las únicas palabras subrayadas que Louis encontró en el artículo estaban en el último párrafo. Renée había empleado un renglón para subrayar, hábito de trabajo que a él siempre le había sacado de quicio. Los avances en tecnología de pozos profundos han hecho posibles por primera vez agujeros de pequeño diámetro hasta profundidades que superan los siete mil quinientos metros. Dos emplazamientos en el sinclinorio de las Berkshire Mountains, incluido el Brixwold Pluton (en cuyas cercanías hay pruebas de pequeñas emisiones de metano)31, han sido elegidos para el programa de perforación iniciado por Industrias Sweeting-Aldren, que, pendiente de financiación, se pondrá en marcha en diciembre de 1969 y alcanzará, se espera, la profundidad crítica de siete mil quinientos metros en la primavera de 1971. Cantidades importantes de metano y petróleo encontradas a dicha profundidad, bajo el plutón granítico muy metamorfoseado que recubre esquistos precámbricos, serían la clara confirmación del modelo de capa ocluida.

—Qué palabrejas —dijo Louis.

—Se trata de un artículo verdaderamente rompedor —de manera indecorosamente posesiva, Renée mantuvo una mano extendida hasta que él le devolvió la fotocopia—. En aquel momento las pruebas eran tan endebles que jamás debería haber sido publicado, pero es una idea no descartada. Que existe un enorme océano de crudo y de gas natural debajo de la corteza terrestre, que todo este combustible proviene de la mugre primordial que contribuyó a formar el planeta, y que las reservas totales de los llamados combustibles fósiles son sólo una gota en un cubo comparadas con todo ese mar que tenemos debajo. El Gobierno sueco invirtió hace poco diez millones de dólares en perforar un pozo en la cuenca de Siljan. La idea continúa viva. Claro que poca gente la toma en serio.

—Ajá.

—Y luego está lo que publicó la revista Nature en enero del setenta.

En la sección de noticias había encuadrado pulcramente con tinta roja una nota de un solo párrafo donde se hablaba de que la empresa de productos químicos Sweeting-Aldren había empezado a abrir un pozo profundo en un lugar no revelado de Massachusetts, con miras a probar la hipótesis del químico A. F. Krasner respecto al origen no fósil de gran parte del petróleo y el gas natural del mundo. La perforación avanzaba a un ritmo de treinta metros diarios y se esperaba que, contando con las demoras y los fallos de material, alcanzara los siete mil quinientos metros —«la profundidad crítica, según Krasner»— a finales de la primavera.

—¿No te has fijado en una cosa?

Louis agitó cansinamente la mano:

—Estas comeduras de coco…

—Las Berkshire Mountains no están en el este de Massachusetts.

—Oh —Louis asintió—. Pues no lo sabía. O sea que tampoco me habría dado cuenta. Menos mal que me lo has dicho.

Renée cerró una carpeta y abrió otra. La caligrafía de las etiquetas tenía la uniformidad del dibujante profesional.

—25 de febrero de 1987 —dijo—. Boston Globe: «Persisten los temblores de tierra en el condado de Essex» —le pasó un recorte fotocopiado—. 12 de abril de 1987. Otra vez el Boston Globe. «Los científicos perplejos ante la crisis sísmica de Peabody» —sacó un tercer artículo—. Notas sobre el terremoto, 1988, número dos, «Los microseísmos de Peabody en enero-abril de 1987 y su entorno tectónico». Penúltimo párrafo: «La distribución espacial y temporal de los microseísmos guarda una notoria similitud con ejemplos conocidos de sismicidad inducida en las cercanías de pozos de inyección». En cursiva esto último. «Sin embargo, la profundidad relativamente grande de los temblores de Peabody (un promedio de tres kilómetros más que los pozos de desechos más profundos) parecería descartar semejante mecanismo. Es más, no existen pozos de inyección legales funcionando en un radio de veinte kilómetros del foco sísmico».

Miró fijamente su cerveza durante apenas un segundo y luego echó un trago largo. No había duda de que ahora sí podía controlarse.

—Recuerdo el enjambre de Peabody. Hay otros dos o tres puntos en Nueva Inglaterra donde se dan con cierta regularidad. Temblores insignificantes, casi tan pequeños que apenas se notan. Se producen entre uno y varios centenares diarios durante días, semanas o meses. Nadie sabe cuál es la causa. Los de Peabody eran especialmente interesantes porque nunca antes se había producido nada igual.

—¿He entendido bien que los pozos de inyección son causa de terremotos?

—Sí, recibe el nombre de sismicidad inducida. Ocurre después de haber bombeado grandes cantidades de líquido al subsuelo, y básicamente es como si la roca se volviera resbaladiza con el exceso de líquido. El ejemplo clásico se dio a principios de los sesenta, en el Rocky Mountain Arsenal, a las afueras de Denver. El ejército estaba fabricando armas químicas y generando millones de litros de residuos tóxicos que bombeaba a un pozo de tres mil seiscientos metros. Denver siempre había sido muy tranquilo sísmicamente hablando, pero un mes después de iniciarse el vertido empezaron a registrar temblores frecuentes. Uno al día de promedio, ninguno por encima de 4,5. Si dejaban de bombear, los terremotos cesaban, y si empezaban otra vez, se repetían los terremotos. Era casi automático. El GS hizo un estudio de…

—¿El qué?

Renée parpadeó.

—Geological Survey. Bombearon agua a pozos de petróleo secos, al oeste de Colorado. Cada vez que la presión del agua en el manto rocoso superaba los diez mil setecientos kilos por centímetro cuadrado los terremotos empezaban. Cuando existe algún tipo de deformación previa en el subsuelo, el agua que se cuela en las grietas lubrica todo y perturba el equilibrio de fuerzas. Lo mismo sucede también cuando construyes un dique para formar un embalse. El peso del nuevo lago hace que el agua presione la roca subyacente. Hubo una larga serie de eventos en Nevada, detrás del Hoover Dam. Lo mismo ocurrió en Egipto, detrás de la presa de Asuán. Lo mismo en Zambia, en China, en India. Creo que el terremoto de India fue de gran intensidad, murieron unas doscientas personas.

—Tengo la impresión de que por la noche no te dedicas a ver béisbol en la tele.

Ella abrió una tercera carpeta, haciendo caso omiso.

—Krasner desaparece de los papeles después de un único artículo. No sale en ninguna revista de química ni de geofísica, y no aparece nunca en American Men & Women of Science. Un artículo extenso, un párrafo en Nature, y ya está. A finales de los setenta un tal Gold, en Cornell, reinventó por su cuenta la misma teoría. Gold cita a Krasner una vez, llamándolo «clarividente», en los escritos que pude encontrar. Y eso es todo.

—Te has leído todo esto.

—No he salido de la biblioteca.

—Y lo subrayas y lo metes en carpetas a pesar de que no te van a examinar de eso.

—En efecto.

—¿Por qué lo haces?

—¿Por qué? —la pregunta pareció casi escandalizarla—. Porque siento curiosidad.

—Ya. Haces todo esto porque sientes curiosidad.

—Sí.

—No por otra cosa.

—Que yo sepa, no.

—Eres curiosa y nada más.

—¿Cuántas veces quieres que te lo diga?

Louis soltó aire. Tamborileó sobre la mesa. Expulsó más aire.

—Has hablado otra vez con mi madre.

—¿Por qué lo dices?

—Entre otras cosas, tiene grandes intereses financieros en Sweeting-Aldren.

—Pues no lo sabía. Qué interesante. Pero no he estado hablando con ella, y te juro que eso no lo sabía —se estremeció un poco, como para desprenderse de aquella vaga acusación.

—Bien, sigue —dijo Louis.

—De hecho no hay más que contar. Solamente es…, bueno, ya lo has dicho tú antes. Un trabajito y nada más.

—Oye, perdona. Quiero saber el resto. Bebe un poco. Cuéntame lo que falta.

Renée inspiró muy hondo y empezó a hablar hacia la mesa, con muchos aspavientos, como si se estuviera dirigiendo a él; pero no había duda de que le resultaba imposible hablar con propiedad y mantener contacto visual al mismo tiempo.

—En 1969 Sweeting-Aldren nada en la abundancia, sobre todo gracias a Vietnam. Tienen a un montón de científicos en nómina, y entonces el tal Krasner sale con la teoría de que Massachusetts se asienta sobre un mar de petróleo crudo. La compañía decide financiar un pozo para ver si es verdad, pero sucede algo que les hace cambiar de opinión sobre el emplazamiento. A saber qué. Quizá piensan que si hay una enorme charca de petróleo bajo el oeste del Estado, también lo habrá bajo la zona este, donde la empresa tiene terrenos. La única razón para perforar en la zona oeste es que la geología del emplazamiento es supuestamente incompatible con depósitos de petróleo. Pero ¿les importa algo la teoría de Krasner? Les preocupa más sacar algo de dinero de la perforación, si resulta que no es un pozo surtido. Y otra cosa es que en 1969 la gente empieza a ponerse nerviosa respecto al medio ambiente, sobre todo con la contaminación del agua, y yo creo que deciden que si el pozo sale seco, aprovecharán el agujero para tirar residuos industriales. Y entretanto Krasner se jubila, o se muere, o pone una tienda de antigüedades. Quién sabe, a lo mejor sólo era un seudónimo.

—Tirar residuos industriales…

—Y luego, lo que decía el novio de tu hermana —oír la voz de Louis hizo que ella se concentrara todavía más en la superficie de la mesa— es que todavía hoy la empresa sigue vertiendo miles y miles de litros de residuos tóxicos al año. Pero en el artículo, y casi a diario durante las dos últimas semanas —abrió otra carpeta, llena de recortes del Boston Globe—, tanto la empresa como la EPA[12] dicen que Sweeting-Aldren no tira al río Danvers otra cosa que agua caliente, ligeramente aceitosa. Su fábrica es un modelo de no contaminación.

Louis pensó: Y tirar residuos industriales…

—Bueno, ¿y dónde perforaron? Evidentemente perforaron como a tres kilómetros de la factoría de Peabody. Y el caso es que puedes verter líquidos en un agujero durante mucho tiempo sin que pase nada. Hacen falta muchos litros para que lo que se conoce como presión intersticial alcance el nivel crítico donde la roca empieza a liberar sus tensiones internas mediante la ruptura sísmica. No es inverosímil que Sweeting-Aldren estuviera inyectando residuos tóxicos desde principios de los setenta hasta mediados los ochenta sin que nada ocurriera. Pero de repente, pongamos en enero del ochenta y siete, se llega al nivel crítico y empiezan a producirse pequeños terremotos. La racha dura cuatro meses y entonces se corta, lo cual para mí significa que la empresa tuvo miedo y suspendió los vertidos. Durante un par de años todo está en calma, y entonces, unas dos semanas después del primer incidente en Ipswich, de pronto vuelven a reproducirse los pequeños terremotos en Peabody (los periódicos también mencionan Lynn, pero el epicentro está situado en la misma zona que la serie del ochenta y siete), terremotos que nadie relaciona con lo de Ipswich más que como una coincidencia insignificante. Pero ¿qué ha sido de todos estos residuos que normalmente la empresa habría estado vertiendo al subsuelo? Si habían dejado de hacerlo en el ochenta y siete, es de suponer que el líquido estuviera almacenado en alguna otra parte, cosa que a buen seguro no les satisface. Y quizá han estado esperando que se produjera un terremoto de cierta intensidad y así poder reanudar los vertidos en Peabody, a toda marcha, con la idea de que todo nuevo seísmo sería relacionado con el enjambre de Ipswich. Puede que lo que vertieron en Pascua sea parte de lo que se había acumulado desde el ochenta y siete. Quizá decidieron que lo mejor era enterrar cuanto antes la mayor parte posible de esos residuos, pasara lo que pasase. Y ya ves, al cabo de una semana o dos, empezamos a tener más temblores en Peabody.

Renée, completada al fin su alocución, se apartó el pelo de la frente y echó un nuevo trago de cerveza, replegándose hacia sí, con cuidado de no esperar ninguna reacción. Louis estaba mirando la botella de Joy que había junto al grifo del profundo fregadero blanco. La cocina se veía más iluminada y más pequeña. Se recostó en la silla, llenando con la imagen de Renée el punto dulce de su campo visual.

—Lo que pasó en el ochenta y siete, eso de que no podía proceder de un pozo. ¿Puedes leerlo otra vez?

Obediente, Renée abrió la carpeta en cuestión.

—¿«Sin embargo, la profundidad relativamente grande…»?

—¡Sí! ¡Sí! Eso es la prueba, ¿verdad?

—«… (un promedio de tres kilómetros más que los pozos de productos residuales más profundos) parecería descartar semejante mecanismo. Es más, no existen pozos de inyección legales funcionando…».

—¡Esos babosos! ¡Pues claro! Esto es cojonudo —Louis se inclinó sobre la mesa, puso las manos sobre las orejas de Renée y la besó en la boca. Luego empezó a pasearse por la cocina, dándose con el puño en la palma de la mano contraria.

—¿Tú sabes algo de esa gente? —dijo ella.

—¡Son unos babosos!

—Les conoces.

—Ya te lo he dicho, mi madre se ha convertido en una gran accionista. Los conocí en el funeral de mi abuela. Son los típicos cerdos ejecutivos —levantó a Renée de la silla tomándola de las axilas a fin de estrujarla y besarla de nuevo—. Es increíble que tú sólita hayas sacado todas estas conclusiones. Eres increíble, eres la monda.

La izó del suelo y la volvió a posar. Renée le miró como si deseara no repetir la experiencia.

—Es ilegal, ¿verdad? —Louis se subió las gafas, que le resbalaban por la nariz—. Verter residuos al subsuelo sin autorización…

—Supongo. Si no, ¿para qué los permisos?

—¡Bien! Y si esos terremotos causan daños, es responsabilidad de la empresa, ¿no?

—No lo sé. En teoría, sí. Al menos en las cercanías de Peabody. Se trata de negligencia grave por su parte. No sería fácil de demostrar, desde luego, si se trata de un terremoto grande producido a cierta distancia y hubiera que especular sobre si lo que hicieron en Peabody provocó una liberación generalizada de tensiones en el subsuelo.

—Entonces, ¿es posible? ¿Eso puede pasar? ¿Se puede provocar un terremoto así? Boston queda arrasado y Sweeting-Aldren tiene que pagar los desperfectos, ¿correcto? —la euforia de Louis crecía por momentos.

—Es muy improbable que Boston sea arrasado —observó Renée—. Y aunque se habla mucho de acontecimientos desencadenados, es muy difícil probar una estricta causalidad. Puedes decir que lo ocurrido el 6 de abril en Ipswich «desencadenó» el terremoto de Pascua, pero si no sabes las causas que hacen que un terremoto tenga lugar en el momento en que lo hace, y eso es algo que no sabemos, igual podrías decir «precedió» en vez de «desencadenó».

—Pero si el primer temblor se produce a causa de los bombeos, y luego hay un terremoto mayor…

—Se podrían atar cabos, sí. Pero no sería un caso cerrado.

—Pero si algo sucede justo donde están haciendo los vertidos, entonces sí que se los podría demandar.

—Un pleito civil, supongo que sí. Por parte de las compañías de seguros, probablemente.

—Entonces la cuestión es: o los demandamos ya por quebrantar la ley todos estos años, o esperamos un poquito a ver si pasa algo peor, y luego les colgamos eso también.

—¿Esperar a ver si muere gente? ¿Quieres decir eso?

—¡Sí!

—Vaya —Renée reunió sus carpetas y las estrechó contra su pecho—. Parece que tienes algo contra esta gente, lo cual no es mi caso, por supuesto, aunque si mis conclusiones son correctas admito que la cosa es bastante repugnante. Pero todavía no he decidido qué voy a hacer al respecto —la primera persona del singular hablaba por sí sola—. Los terremotos de Peabody son de interés general para la comunidad científica. Podría investigar un poco más y luego hablar con la gente del MIT y del Boston College. También habría que comunicarlo a la EPA, y a la prensa. Si es cierto que la compañía induce un terremoto destructivo, yo preferiría no cargarlo sobre mi conciencia.

—¿Por qué sobre tu conciencia?

—Porque tal vez habría podido evitarlo.

La sorpresa de Louis fue auténtica.

—¿De veras crees en estas cosas, el servicio a la humanidad y tal?

En las tranquilas plantas superiores del rostro de Renée un potente horno se puso en marcha de repente, lanzando chorros blancos de ira.

—No lo habría dicho si no lo creyera.

—Sí, ya, pero ¿quién decide lo que es o no es un servicio a la humanidad? Si le sacamos las castañas del fuego a la compañía, puede que salvemos unas cuantas vidas. Pero si esperamos a que ocurra algo peor y luego damos la alarma, será como enviar un mensaje. Quizá la gente se dé cuenta al fin de qué clase de personal gobierna este país. Eso sí que sería hacer un buen servicio a la humanidad.

—Muy bien, Louis —el uso del nombre de pila y la repentina expresión risueña le produjeron un escalofrío. Louis temía la desaprobación de aquella persona en concreto. Renée estaba empujando hacia él la pila de carpetas—. Todo tuyo. Creo que deberías enseñarle esto a un tipo llamado Larry Axelrod, del MIT; creo que deberías enseñarlo a la EPA. ¿Me oyes? Te estoy diciendo lo que sería más correcto, y si no quieres hacerlo, el problema es tuyo, no mío. ¿Queda claro?

—Eh, espera un momento —Louis rió, tratando de apaciguarla—. Somos amigos, ¿no?

—Me he acostado contigo, una vez.

—Y si propagamos la noticia, ¿qué va a hacer la empresa? Lo va a negar todo. Hará desaparecer cualquier tipo de prueba y seguramente empezará a hacer algo aún peor con todos esos residuos, y tú te quedarás sin nada, ni siquiera la satisfacción de haber acertado.

—La decisión es tuya.

—Mira, investigamos un poco. Hablamos con mi buen amigo Peter. Vamos a Peabody y echamos un vistazo a la zona. Sacamos unas cuantas fotos. Y ya tenemos pruebas fehacientes para ir a hablar con quien sea.

—Mira, este trabajo lo he hecho yo. No con la intención de que vinieras tú y te arrogaras el papel de socio al cincuenta por ciento.

—¿No te he dicho que eras increíble?

—Sí, como a un perro que se porta bien. ¿Me tiras un hueso?

—Vale, de acuerdo —lanzó los papeles al espacio entre la nevera y la pared, donde Renée tenía cuidadosamente dobladas las bolsas de papel sobrantes—. Quédatelo. Y quédate también tu cortecito de pelo, y tus pendientitos y tus sonrisitas y tu lindo pisito. Y tus carpetas, tus teorías, tus escrúpulos, tu antigua compañera de cuarto y tus antiguos amigos. En fin, toda esta vida pequeña, pulcra y perfecta. Guárdatela para ti sola.

El zumbido del ventilador era el sonido de la desdicha en su progreso rotatorio, siempre en desarrollo pero siempre igual, un sonido que marcaba cada segundo de los minutos y las horas en los que dejaba de producirse una mejoría. El tiempo corría a lo largo de un eje por el centro del ventilador, y los extremos de las aspas trazaban infinitas espirales alrededor de dicho eje.

—Ni siquiera te conozco —dijo Renée—. Y me has herido. No tenías ningún motivo para herirme. Yo no te he hecho absolutamente nada, excepto no llamarte.

—Y mandarme a paseo.

—Es verdad. Y mandarte a paseo. Todo lo que has dicho es cierto, pero eso no significa que tú seas mejor que yo. Simplemente estás menos expuesto. Y yo me siento avergonzada —salió de la cocina con los hombros rígidos, tambaleándose un poco y repitiendo—: Muy avergonzada.

Louis se bebió otra cerveza y escuchó el ventilador. Al cabo de una media hora llamó a la puerta de su cuarto. Como no respondía, la abrió y siguió la cuña de luz hacia el interior del dormitorio, oscuro y mal ventilado. Renée no estaba a la vista. Sólo después de mirar detrás de la cama y del escritorio y detrás de las cortinas echadas, pudo ver luz tras la puerta del vestidor, alimentada por un cable que salía de un enchufe en lo alto. Llamó.

—¿Qué?

Ella estaba en el suelo con las piernas cruzadas, al lado de una lámpara. Las páginas del New York Times Magazine que estaba leyendo estaban salpicadas de gruesos puntos del sudor que le resbalaba de la cabeza. Puso los ojos en blanco cuando le miró.

—¿Qué quieres?

Louis se agachó y le cogió las manos, que estaban calientes y fláccidas. Afuera gorjeaban enfadados unos pájaros.

—No quiero irme —dijo.

El estómago se le vino abajo. Lo atribuyó al nauseabundo esfuerzo de ser sincero. No obstante, el verdadero problema era el suelo, que se estaba moviendo. El pánico que cruzó por la cara de Renée fue tan de dibujos animados que Louis estuvo a punto de reírse. Entonces vio que el lado izquierdo de la puerta se inclinaba hacia él y trató de incorporarse como el surfista que quiere salvar una ola, y el marco le abandonó por la izquierda y el lado derecho le hizo un placaje y dio con él de culo en el suelo. Renée estaba peleándose con la ropa y las perchas que había encontrado al ponerse de pie. Pisó a Louis, que no era un buen punto de apoyo, y salió del vestidor. Entretanto habían caído cosas, y ahora rodaban lápices y bolígrafos por el suelo, dando saltos y agitándose como gotas de agua en aceite caliente. Había asimismo un sonido profundo que no era tanto sonido cuanto una idea de sonido, un sumergirse de lo humano en lo físico. Y después sólo el pequeñísimo retumbo, claro y extrañamente personal, de una botella de cerveza rodando por el piso de la cocina.

—Perdona por el pisotón —dijo Renée.

—¿Me has pisado?

Vagaron por el apartamento, ajenos el uno al otro. El bebé del piso de abajo estaba llorando, pero los dóbermans del primer piso estaban callados o habían salido a cenar costillas a alguna parte. Louis agarró dos botellas de cerveza y, olvidando que pensaba dejarlas sobre la mesa de la cocina, las llevó de habitación en habitación y finalmente las dejó en el asiento de una butaca. Estaba aturdido y sin dignidad, como después de un primer beso. Renée tenía en la mano un tarro con lápices cuando se tropezó con ella en el pasillo.

—Es como si me hubieran hecho tantas cosquillas —dijo, esquivando el brazo de Louis—, que si me tocas… —le dio un codazo para zafarse de él…

El tarro voló por el pasillo, el cristal se hizo añicos y los lápices rebotaron melodiosamente. Louis empezó a hacerle cosquillas en la barriga y ella le pegó en los brazos y el tórax, sin hacerle el menor daño y gritando casi todo el tiempo. La ropa fue parcialmente retirada, ciertas partes del cuerpo expuestas, los cuellos doblados, el duro suelo maldecido. Se besaron con toda la cabeza, como cabras montesas. Lo que estaba pasando no era tanto sexo cuanto una especie de mutua violación, un entrechocar, un agarrarse de manos grandes como cuerpos, una recreación del llamado movimiento fuerte; todo excluido salvo la satisfacción. Louis se corrió violentamente y sin apenas notarlo, tan concentrado estaba en el modo con que ella se movía debajo de él. Era como si tratara de deshacerse de él mientras chocaban y chocaban, y al final chocaron con tal fuerza que de hecho se separaron y, vibrando aún como campanas, se incorporaron apoyados en paredes opuestas, obscenos y desaliñados, atrapados de los tobillos por pantalones y calzoncillos o bragas. En el pasillo había cristales rotos y un tampón hinchado al extremo de la sanguinolenta huella de un patinazo.

Renée arrugó la frente.

—Me he cortado la mano.

Louis encontró sus gafas y se arrastró para mirar. En la palma de la mano Renée tenía un semicírculo de piel suelta, una escama azulada de pescado rodeada de gotitas carmesíes y manchas anaranjadas.

—¿Te duele?

—No.

—¿Estás bien por lo demás?

Ella se miró los tobillos.

—No se me ocurre una postura más degradante, pero por lo demás, sí.

Se turnaron para lavarse en el cuarto de baño, que estaba impoluto sin contar el hecho de que, al curarse la mano, ella había dejado, sin darse cuenta, un envoltorio de tirita en el lavabo. Louis abrió el armarito de las medicinas y encontró tónicos faciales caros, los medicamentos de rigor, nonoxynol, hilo dental.

Renée estaba abriendo cervezas en la cocina. El ventilador había caído de la ventana y estaba desconectado. Louis hizo ademán de encender la radio.

—No —dijo ella.

—¿Tienes algo de música?

—Sólo la radio. Pero no quiero oír noticias del terremoto. Ni siquiera… Bueno, nada de nada.

—¿Tienes alguna casete?

Ella se inclinó sobre la mesa y bebió.

—No, no tengo casetes.

—¿Y esto qué es? —Louis le enseñó una cinta.

—Una casete —dijo ella con expresión seria.

—¿Y no es de música?

Renée intentó varias veces decir algo, pero se interrumpía.

—Eres un metomentodo.

—Perdona que lo haya preguntado.

—Es una canción sola. Nunca la escucho. No tiene ninguna importancia, es sólo una canción. ¿Quieres que me avergüence de mí misma?

—Oh, sí. Sí. Más que nada en el mundo.

Ella se sentó con las piernas cruzadas y se rodeó el torso con los brazos, cubriendo la desnudez visible entre la ropa.

—Bueno, es que cuando tenía diecisiete años…

—¡Yo tenía diez!

—Gracias por el detalle.

Louis se preguntó cuál podía ser la horrible confesión.

—Me encantaba el punk —dijo ella—. ¿O sería mejor decir new wave? Qué palabras —se abrazó todavía más—. Casi no me atrevo ni a pronunciarlas. Pero entonces yo era feliz. Y todavía quiero que la gente sepa que vi cuatro veces a Elvis Costello en 1978 y 1979. Pero habría mucho que decir en cuanto a que él era muy diferente de ahora, y yo también. Quiero impresionar a la gente pero eso no impresiona a nadie. Fui salpicada por la saliva de David Byrne antes de que se volviera místico. Yo estaba en primera fila, pegada al escenario. Conseguí una púa de Graham Parker, se la cogí de la mano.

—¿En serio? ¿Puedo verla?

—Fue realmente excitante, sabes. Vi a los Clash y a los Buzzcocks y a Gang of Four. Me avergüenza hasta decir sus nombres, pero los fui a ver y me sabía todas las letras, y eran muy buenos todos ellos hasta que se volvieron rematadamente malos.

—Eran cojonudos —concedió Louis—. Yo iba de radioaficionado, en el instituto, quiero decir. Solía cambiar letras de Nick Lowe con un tipo de Eau Claire, Wisconsin, en código morse. «She was a winner / That became the doggie’s dinner». Di-di-dit, di-di-di-dit…

Renée pareció suponer que estaba tomándole el pelo.

—Me gustaba la actitud —dijo—. Pero en realidad no era una punk. Los punks de verdad me daban mucho miedo. Eran violentos y sexistas, y apenas escuchaban la música.

—¿Tenías una cazadora de motorista?

—De ante —dijo ella con amargura—. Entonces me encontraba muy a gusto con ella, y ahora es una fuente de oprobio imperecedero. Una cazadora de ante es el mejor resumen de mi persona. Había mucha gente como yo en los conciertos, aunque creo que lo que me diferenciaba de los otros era que para mí aquello era el no va más. Yo adoraba aquella música. La aplicaba a mi vida pero de un modo…, cómo decirlo, de un modo hermético. Todo sucedía en los dormitorios de estudiantes, donde yo tenía las letras de las canciones. No sabes cuánto me duele pensar en lo inocente y lo feliz que era, aunque yo entonces pensaba que todo el mensaje era humor negro, cólera y apocalipsis. Respecto a eso también se puede ser muy inocente y muy feliz. Y parecía mucho más segura que la música de los sesenta y los setenta, porque no era en absoluto feliz ni inocente ni esperanzada. Era dura y sencilla. Yo tenía todos los discos, y los discos me gustaban cada vez más. Me vestía como se vestían las bandas en 1978. Tal como me visto ahora, que no significa nada, ya sabes, tejanos y camisetas estampadas. Pero tuvo que llegar 1985, y empezó a parecerme patético que los únicos discos que escuchaba fueran esos discos viejos. Pero la música nueva no me gustaba, o al menos no me enteraba de lo bueno, porque entonces ya no estaba en la facultad.

Sacó las dos últimas cervezas del frigorífico. Louis había estado observando que cada vez que él echaba un trago, ella hacía lo mismo.

—Con el tiempo empecé a escuchar sólo una o dos canciones seguidas. Supongo que en parte estaba intentando no cansarme de las cosas que me gustaban, y en parte estaba tan emocionada que poner un álbum entero me resultaba molesto. No podía trabajar, sabes, porque esa música estaba pensada para darte marcha, para ponerte ansioso, airado y entusiasmado, quiero decir que no era música para seguir adelante en la vida, porque esa clase de música no la puedes poner de fondo. Pero más chocante era lo avergonzada que me sentía de verme escuchando todavía aquellas canciones.

—¿Te molan los Kinks?

—Nunca me han gustado mucho.

—¿Lou Reed? ¿Roxy Music? ¿Waitresses? ¿XTC? ¿Banshees? ¿El primer Bowie? ¿Warren Zevon?

—Algunos, sí. Tampoco es que comprara muchos discos, porque dejé de aceptar dinero de mis padres. Pero…

—Pero bueno.

—Empecé a desprenderme de cosas. De los discos realmente buenos, los que tenía de cuando el instituto, y me deshice de los discos en los que sólo había un par de canciones buenas. Luego empecé a grabar en cinta los discos medianamente buenos, las mejores canciones. Después decidí que era una estupidez tener un gran equipo de música, porque con el radiocasete podía conseguir el mismo efecto. Sabes, eres la primera persona con la que hablo de todo esto. Sólo quería que lo supieras.

Se miraron. La nevera se estremeció y quedó en silencio.

—Tú también me gustas —dijo Louis.

Ella se recogió los cabellos, saliendo bien parada de fingir que le daba igual.

—Total, que me quedé con unas veinte cintas que escuchaba cada vez menos, sólo un par de canciones muy de tanto en tanto, cuando necesitaba sentirme mejor. Me sentía mejor porque eso me hacía sentir dura, colérica y sola, pero de buen rollo. Luego, sin que me diera cuenta, empezó a hacerme sentir mejor porque me hacía sentir joven, un poco como Alice’s Restaurant hace sentirse jóvenes a los cuarentones. Cuando por fin caí en la cuenta, tuve menos ganas todavía de escuchar esas cintas. Además, ¿qué necesidad tenía de oír otra vez «Red Shoes»?

—Eso no te lo discuto.

—O cualquier corte de Give ’Em Enough Rope. O incluso una de los Pretenders.

—Buenos discos, sí. Consérvalos.

—Me deshice de todo. Lo reduje a una sola canción, una canción más o menos arbitraria, que no he escuchado desde hace unos seis meses, quizá un año. No la escucho. Pero tampoco me decido a tirarla.

—¿Me dejas ponerla?

Ella meneó la cabeza.

—Claro. Pero no seas duro conmigo. Sé que eres de la radio.

Del pequeño radiocasete salió la introducción de guitarra del primer disco de Televisión.

—Oh —dijo Louis, subiendo el volumen—. Buena canción. ¿Bailas?

—¿Estás de guasa?

—Para nada.

—A los veinte, sí bailaba.

Iunderstandall… ISEENO…

Destructiveurges… ISEENO…

Itseemssoperfect… ISEENO…

I SEE NO… I SEE NO… I SEE NO EVIL[13]

—Puedes apagarla.

—Espera, ¿no te parece perfecto este ríff de Verlaine? Habría sido estupendo oír a estos tíos antes de que se separaran. ¿O tú los viste en directo?

—No.

—Creo que eran muy buenos.

—Se convirtió en una competición. Dejé de ir a conciertos porque parecía que sólo estaba tratando de subir nota como fan. Lo cual, de todos modos, ya no surtía efecto. Me encontraba a gente que iba de clubes cada fin de semana. Gente que había visto a los Clash antes que yo. Gente que era amiga de los hermanos de Tina Weymouth. Gente que rondaba por CBGB y podía invertir mucho más tiempo en estar al loro. No sé, quizá sólo trataba de protegerme, pero empecé a despreciarlos a todos y a esa manía de estar constantemente de acá para allá con el fin de descubrir algo nuevo. Me convencí de que era patético. Pero esa gente todavía me daba miedo. Temía que pudieran descubrir lo mucho que me gustaba la música con la que había crecido. Parecía que el único modo de competir con toda su originalidad, el único modo de mantener a salvo mi amor, era odiar la música. Cosa que tampoco era muy original por mi parte, pero al menos me sentía protegida. Y, la verdad, es bastante fácil odiar el rock and roll.

—El jazz o la música clásica, no tanto.

—Me da igual. Sólo pienso en la personalidad de la gente que la pone para tomar el té, y peor aún la gente que de veras la adora. Qué bien se sienten consigo mismos sabiendo quién tocaba la batería con Charlie Parker en mil novecientos no sé cuántos, y saberse La Flauta Mágica de memoria. A mí me cuesta un gran esfuerzo ser responsable de mis gustos musicales, ser conocida y definida por ellos. Si no eres artista, y yo no lo soy, en absoluto, pero tienes que tomar ciertas decisiones estéticas… Por eso me gustaba tanto el punk. Fue el estilo que yo escogí antes de volverme demasiado tímida respecto al estilo. Mentalmente, no necesitaba pedir disculpas. Pero luego me hice mayor y de repente todo esto empezó a definirme, a definirme de una manera patética. Por si fuera poco, de pronto todos los que aún no habían cumplido cuarenta tenían una cazadora de cuero y gafas de sol de los cincuenta y ropa punky, y todos creían que molaba mucho. En ese contexto el jazz habría podido ser una buena solución, pero era arte, y en cuanto algo se convierte en arte empiezan a salir expertos, y ¿acaso quiero ser una de esas personas que siempre pretenden saber más que los demás? Pero, si no te conviertes en un experto, puedes poner un disco y que te guste y descubrir después que está considerado muy sentimental o pasado de moda o lo que sea. Y sé por experiencia que la gente es tan insegura que no vacila jamás en hacerte ver que lo que a ellos les gusta es más original y mejor que lo que te gusta a ti, o que a ellos les gustaba tal o cual cosa muchos años antes de que te gustara a ti… Yo, es que no tengo tiempo. Y lo mismo pasa con la música africana y la música latina. Me aterra verme involucrada con todos esos sabelotodos. O eso, o descubrir que no tengo buen gusto, o que no tengo gustos originales. La radio sería una gran solución, lo que pasa es que casi todo lo que ponen es malo.

I’m running wild with the one I love

I see no evil—

I’m running wild with the one-eyed ones

I see no evil—

Pull down the future with the one you love[14]

Louis apagó la grabadora.

—Vamos a mi piso a buscar algunas cintas.

—¿Sabes conducir?

—Has hablado como una auténtica punk.

Ya en la escalera, Renée dijo:

—El momento de ser punk fue hace quince años. Tratar de serlo ahora es absolutamente vergonzoso.

—La anarquía es una idea muy antigua —dijo él, respirando por la boca en la zona de los perros.

En Pleasant Avenue ya no era día festivo, sino un horrible jueves por la noche. Hacía fresco, se presentía la llegada del rocío. Louis conducía a toda pastilla y, en su borrachera, de cada tres o cuatro segundos que pasaban sólo pillaba uno. Lejanas sirenas espectrales moldeaban en la noche un cojín de sonido sobre el que los neumáticos del Civic parecían deslizarse y brincar como esquís acuáticos. Al este de Davis Square el coche se sumergió en un túnel de impotencia, al fondo del cual podían verse girar reflectores azules. Dos siluetas iluminadas únicamente por brillantes nubes urbanas se apresuraban a escamotear por un callejón lo que parecían cajas de licor.

—¡Un saqueo! ¿Eso eran saqueadores? ¡Sí, eran saqueadores!

Había luces encendidas en el apartamento de Louis. Los muebles más grandes no se habían movido, pero el jarrón de cenizas de Mount Saint Helens se había caído del armario y partido en dos, y varias sillas del comedor se habían separado de la mesa. Dentro del cuarto de Toby una impresora de matriz de puntos chirriaba entre ruiditos de succión. Renée se derrumbó hecha un ovillo sobre el futón de Louis. Él tuvo que dejar las cervezas, la ginebra y las cintas que había reunido y ponerla de pie.

Cuando regresaron al piso de ella Renée se puso a abrir cervezas con energía.

—¿Cuál es tu música preferida? —dijo.

—No creo en favoritos. Ninguna en especial. Ésta es mi favorita, espera un momento —Louis puso el volumen a tope.

I love the sound of breaking glass

Especially when I’m lonely.

I need the noises of destruction

When there’s nothing new[15]

—No está mal. ¿Quién es ése?

—¿Ése? Por favor. Si es el gran Nick Lowe. Todo un clásico.

—¿De qué época?

—De la Edad del Bronce. Espera —Louis interrumpió la canción—. Te pondré algo casi tan viejo como yo. Un disco que gusta a todo el mundo. Es un clásico. No envejece nunca. Es lo que define a un clásico, ¿verdad?

—No se me ocurre nada más patético que las emisoras que ponen «rock clásico».

—¿Esto te parece patético?

Era Exile on Main Street.

—No —dijo ella—. Pero no sé si me has entendido.

—Podría estar hasta el próximo jueves poniéndote discos viejos pero no patéticos.

—Claro. Porque eres uno de esos que yo te decía. Trabajas en radio. Es tu vida.

—Entonces no te quejes. Me ocuparé de tu música. ¿Acaso me siento un carroza cuando escucho esto? Esto no suena a James Taylor, que digamos. Es básico, es descuidado, es bueno.

—Lo será para ti. Pero para mí es retro, nada más. Ahora viene bien, pero no va a durar. Como no duran este tipo de sensaciones.

Renée bebió tantas cervezas como él. Poco antes de la tercera sonó «Soul Survivor» y la cinta llegó a su fin. Bebieron ginebra y se pasaron un trago de boca a boca hasta que Louis se la tragó. Un mapache acudió a la ventana, arrimó su hocico de goma a la mosquitera e introdujo una pata por un agujero que había en la malla.