Kortenhof había oído hablar de un instituto donde unos bromistas habían ensartado un neumático de automóvil en la punta del asta de una bandera de nueve metros de altura, como un anillo en un dedo, y le parecía una hazaña admirable, elegante y hermosa que deberíamos imitar en nuestro instituto. Kortenhof era hijo de un abogado y poseía el estilo directo de un jurista y una perenne sonrisa de cocodrilo que le hacía ser un compañero divertido, aunque daba un poco de miedo. Todos los días, a la hora del almuerzo, nos llevaba fuera a contemplar el mástil y a escuchar sus últimas ideas sobre cómo adornarlo con neumáticos radiales con llanta de acero. (Dijo que a los administradores les costaría más retirar los radiales). Al final todos convinimos en que aquello era un emocionante desafío técnico que merecía una fuerte inversión de nuestro tiempo y nuestra energía.

El mástil, de doce metros de altura, se alzaba sobre una explanada de cemento cerca de la entrada principal del instituto, en Selma Avenue. Tenía una base demasiado gruesa para poder escalarlo, y una caída desde lo más alto podía ser mortal. Ninguno de nosotros tenía acceso a una escalera de más de seis metros. Hablamos de construir una especie de catapulta, qué espectacular sería una catapulta, pero unos neumáticos aerotransportados causarían sin duda graves daños si erraban el blanco, y los polis patrullaban por Selma con demasiada frecuencia como para arriesgarnos a que nos pillaran con maquinaria pesada, en el supuesto de que la construyéramos.

Pero el propio instituto podía servir de escalera. Quedaba sólo a unos dos metros por debajo de la bola en la punta del asta, y sabíamos cómo acceder al tejado. Mi amigo Davis y yo nos brindamos a construir un artefacto fabricado con cuerdas, una polea y una plancha larga, que transportaría un neumático desde el tejado al mástil y lo encajaría encima. Si el ingenio no funcionaba, intentaríamos lazar el mástil con una soga, subidos a una escalera de mano para ganar más altura, y deslizar un neumático por la soga. Si esto también fallaba, quedaba la posibilidad, con mucha suerte, de lanzarlo como si fuera un Frisbee y ensartarlo en el poste.

Una noche de viernes de marzo nos reunimos seis cerca del instituto: Kortenhof, Davis, Manley, Schroer, Peppel y yo. Davis llegó con una escalera encima de la ranchera Pinto de sus padres. Había habido un pequeño altercado en casa cuando su padre vio la escalera, pero Davis, que era más listo y menos bondadoso que su progenitor, le explicó que la escalera era de Manley.

—Sí, pero ¿qué vas a hacer con ella?

—Papá, la escalera es de Ben.

—Ya sé, pero ¿qué vas a hacer con ella?

—¡Te lo acabo de decir! ¡La escalera es de Ben!

—Christopher, te he oído la primera vez. Quiero saber qué vas a hacer con ella.

—¡Dios! ¡Papá! Esta escalera es de Ben. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Es de Ben.

Para llegar al tejado, trepabas por un canalón largo y sólido, cerca de las aulas de música, cruzabas un llano de alquitrán y grava de color caramelo, subías una escalera de metal y escalabas una pared lisa de dos metros y medio. A menos que se tratara de mí, también tendrías que parar y ayudarme a trepar pared arriba. El estirón que había dado el año anterior me había hecho más alto, más pesado y más torpe, sin modificar en nada mis enclenques brazos y la fuerza lastimosa de mis hombros.

Seguramente yo no era el arquetipo de miembro ideal de una pandilla, pero fui con Manley y Davis, mis viejos amigos, que eran buenos atletas y escaladores ávidos de edificios públicos. Cuando estaba en los primeros cursos, Manley había batido la marca del instituto y a fuerza de bíceps se había elevado en la barra horizontal veintitrés veces. En cuanto a Davis, había jugado al fútbol de zaguero, empezaba a jugar al baloncesto y era increíblemente fuerte. Una vez, en enero, en una acampada en un parque nacional desierto de Missouri, una mañana tan fría que tuvimos que cortar con un hachuela nuestros pomelos y freírlos en una fogata (estábamos en una fase de frutarismo autónomo), encontramos un capó de un coche viejo con un cable de remolque atado, algo irresistible, irresistible. Atamos el cable al Travelall de nuestro amigo Lunte, que luego condujo a una velocidad temeraria por las carreteras sin asfaltar del parque, remolcando a Davis mientras yo vigilaba desde el asiento de atrás. Iríamos a unos sesenta y cinco por hora cuando la carretera se zambulló inesperadamente cuesta abajo. Lunte tuvo que frenar en seco y derrapar para que el Travelall no volcara, lo cual rompió el cable como un látigo y despidió a Davis a una velocidad de vértigo hacia una hilera de mesas de picnic colocadas de pie como fichas de dominó que se derrumban. Fue uno de esos choques donde muere gente. Hubo una explosión soleada de polvo centelleante y astillas y por la ventanilla trasera, mientras la nieve se asentaba y Lunte reducía la marcha, vi a Davis que trotaba detrás de nosotros, cojeando un poco y con una astilla dentada de una mesa de picnic. Más tarde dijo que estaba gritando: «¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo!». Había destruido una de las mesas congeladas, la había roto en mil pedazos con el tobillo.

Además de a mí, arrastraron hacia el tejado la escalera de mano, cantidad de cuerdas, dos desgastados neumáticos radiales con llanta de acero y el artilugio que Davis y yo habíamos construido. Inclinándonos sobre el parapeto, casi llegábamos a tocar el mástil. El objeto de nuestra obsesión no distaba más de tres metros y medio de nosotros, pero su superficie de aluminio pintado se confundía con el radiante cielo residencial encapotado que había detrás, y era curiosamente difícil verlo. Parecía a la vez cerca y lejos, inmaterial y muy accesible. Nosotros seis queríamos tocarlo, gemíamos y gritábamos de ganas de tocarlo.

Aunque Davis era mejor mecánico, yo era más convincente que él a la hora de discutir para salirme con la mía. En consecuencia, poco de lo que construíamos funcionaba. Nuestro artefacto, desde luego, como se vio enseguida, no servía para nada. En el extremo de la plancha había un tosco soporte de madera que nunca podría haber enganchado el mástil, sobre todo con el peso adicional de un neumático; existía también la dificultad más importante de inclinarse por encima de un pretil y tirar fuerte de un tablero pesado para controlarlo al mismo tiempo que lo empujabas contra un asta que, al golpearla, resonaba y se balanceaba penosamente. Tuvimos suerte en que el artefacto no entrara por una de las ventanas de los pisos de abajo. El veredicto del grupo fue rápido y severo: es una mierda.

Me reí y también lo dije: una puta mierda. Pero me aparté a un lado, atragantado por la decepción, y me quedé solo mientras todos los demás probaban el lazo. Peppel mecía las caderas como un vaquero de rodeo.

—¡Yuju!

—Ey, chico, pásame ese lazo.

—¡Yuju!

Por encima del parapeto veía los árboles oscuros de Webster Groves y las más lejanas luces de la torre de televisión que marcaban las fronteras de mi infancia. Un viento nocturno, procedente del campo de entrenamiento de fútbol, traía el olor de tierra invernal deshelada, el gran olor triste y terrenal de estar vivo bajo un cielo. En mi imaginación, así como en los dibujos a lápiz que había hecho, el artefacto funcionaba de maravilla. El contraste entre mis brillantes sueños y mis logros chapuceros, la desesperación en que me sumía este contraste, era una receta para la cohibición. Me sentía identificado con el artefacto desacreditado. Estaba cansado, tenía frío y quería volver a mi casa.

Me había criado entre herramientas, con un padre que sabía construir cualquier cosa, y pensaba que yo también podía. ¿Qué dificultad podía haber en abrir un agujero recto en un pedazo de madera? Me aplicaba a ello con la máxima concentración y la punta de la broca emergía en un punto totalmente desviado en la cara inferior de la madera, y yo sufría una conmoción. Siempre. Una conmoción. A los quince años me puse a construir desde el principio un telescopio refractor con un soporte ecuatorial y un trípode, y mi padre, al ver el tipo de trabajo que estaba haciendo, se apiadó de mí y lo construyó él entero. Cortó secciones de un tubo de hierro para el montaje, vertió cemento en una lata de café para el contrapeso, aserró un viejo marco rectangular de acero al carbono para la base del trípode e hizo un ingenioso soporte de lentes con chapa de metal galvanizado, tornillos mecánicos y pedazos de una tarrina de helado. La única parte del telescopio que yo construí solo fue el soporte ocular, que era la única que no funcionaba bien y que volvía prácticamente inservible el resto del instrumento. Así que yo odiaba ser joven.

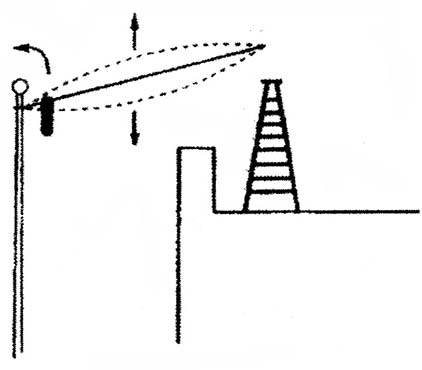

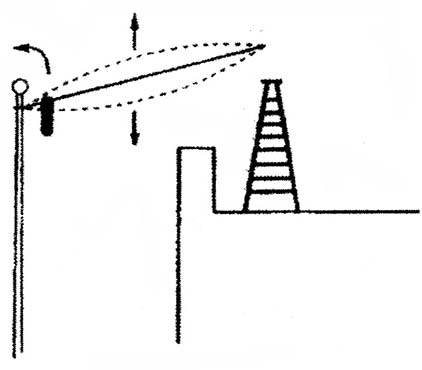

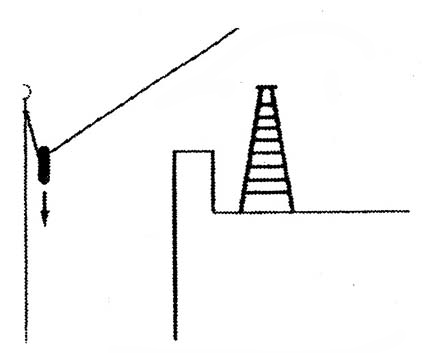

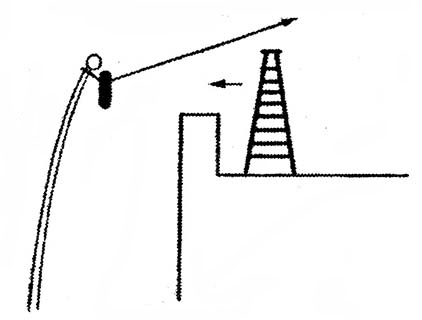

Eran más de la una cuando Peppel lanzó finalmente el lazo lo bastante alto y lejos para lazar el mástil. Dejé de poner morros y me sumé a la alegría general. Pero nuevas dificultades surgieron enseguida. Kortenhof se subió a la escalera y tiró del lazo hacia arriba, hasta unos treinta centímetros de la bola, pero allí se enganchó con la polea y los cables del asta. La única manera de insertar el neumático en la punta era sacudir la cuerda vigorosamente de arriba abajo:

Sin embargo, cuando colgamos el neumático de la cuerda, ésta se combó hasta fuera del alcance de la punta del mástil

Para levantar el neumático, Kortenhof tenía que tirar fuerte de la cuerda, lo cual, si estabas subido a una escalera, era un buen método de precipitarte por encima del antepecho. Cuatro de nosotros agarramos la escalera y aplicamos una fuerza contraria. Pero entonces el mástil se tensó muchísimo:

El mástil produjo un chirrido inquietante y un ruido como de estallido mientras se inclinaba hacia nosotros. También amenazaba, a la manera de una caña de pescar tirante, con retroceder y lanzar a Kortenhof como a un cebo sobre la avenida Selma. Nuestro plan volvió a fallar. El gusto de ver a un neumático rozando la bola deseada, empujando a centímetros de la penetración buscada, sólo aumentó nuestra angustia.

Dos meses antes, por la época en que cumplió quince años, mi primera novia, Merrell, me había dejado plantado. Era una chica inteligente de Compañerismo, con unas piernas de potro enfundadas en pana y el pelo castaño lacio que le llegaba hasta la cartera en el bolsillo trasero. (Pensaba que los bolsos eran de revistas de destape y antifeministas). Nos habíamos conocido en un retiro para miembros de la iglesia, en una casa de campo donde yo había desenrollado mi saco de dormir en un trastero alfombrado al que después Merrell y su saco de dormir habían emigrado por fases delirantemente lentas. En los meses siguientes, ella había corregido mis afectaciones más atroces y mis más molestas ideas falsas sobre las chicas, y a veces me dejaba besarla. Vimos sin soltarnos de la mano mi primera película para menores acompañados, Swept Away de Lina Wertmüller, que dos consejeras feministas de Compañerismo nos llevaron a ver a un grupo por motivos políticos algo opacos («Sexo, pero no explícito», anoté en mi diario). Luego, en enero, posiblemente debido a mis tendencias obsesivas, Merrell se lió con otros amigos y empezó a rehuirme. Solicitó el traslado a una academia privada local para alumnos dotados y pudientes. Perplejo, y muy dolido, renuncié a lo que Compañerismo me había enseñado a llamar el «anquilosamiento» de los afectos románticos.

Aunque la situación del mástil no tenía remedio, Kortenhof y Schroer tiraban de la cuerda con mayor violencia, y el poste daba bandazos y vibraba mientras los asustados —Manley y yo— les pedíamos que parasen. Por último, como era inevitable, alguien soltó la cuerda y todos volvimos a casa con un problema nuevo: si la cuerda seguía donde estaba el lunes por la mañana, la dirección adivinaría lo que estábamos tramando.

Cuando volvimos la noche siguiente, sábado, rompimos el candado al pie del asta, soltamos los cables e intentamos en vano liberar la cuerda tirando de los cables. La soga antes rígida colgaba fláccidamente a lo largo del asta administrativa inconquistada, con el extremo raído retorciéndose en el viento, a seis metros del suelo. Volvimos la noche del domingo con un candado nuevo y nos turnamos en el intento de trepar por el asta, que era demasiado gruesa, de nuevo sin éxito. Casi todos desistimos entonces —puede que tuviéramos deberes, y Schroer estaba muy enganchado con Monthy Python, que emitían a las once—, pero Manley y Davis volvieron otra vez y consiguieron liberar la cuerda empujándose uno a otro y tirando de los cables. Colocaron nuestro candado en el mástil; ahora era nuestro rehén.

Los padres de Manley eran permisivos y la casa de Kortenhof era lo bastante grande para entrar y salir sin ser visto, pero la mayoría de nosotros teníamos problemas para salir de casa después de medianoche. Un domingo por la mañana, después de dormir dos horas, bajé a desayunar y encontré a mis padres alarmantemente poco comunicativos. Mi padre estaba delante de la cocina, friendo los huevos de antes de ir a la iglesia. Mi madre fruncía el ceño con lo que ahora comprendo que probablemente era más miedo que reproche. También había temor en su voz.

—Papá dice que te ha oído llegar esta mañana a la puerta cuando ya había amanecido —dijo—. Debían de ser las seis de la mañana. ¿Has salido?

¡Pillado! ¡Me habían pillado!

—Sí —dije—. Sí, he estado en el parque con Ben y Chris.

—Dijiste que ibas a acostarte temprano. Tenías la luz apagada.

—Sí —dije, mirando al suelo—. Pero no tenía sueño y me habían dicho que estarían en el parque, bueno, si no podía dormir.

—¿Qué demonios has estado haciendo allí hasta tan tarde?

—Irene —la advirtió mi padre desde la cocina—. No hagas la pregunta si no vas a soportar la respuesta.

—Hablando, nada más —dije.

La sensación de que te pillaran: era como el colocón que una vez me dieron unas latas de nata en aerosol cuyo propulsor de gas compartí con Manley y Davis: una sensación flotante y vertiginosa de ser todo superficie, mi interior de pronto tan flagrante y gigantesco que parecía vaciarme el aire de los pulmones y la sangre de la cabeza.

Asocio esta sensación con la aceleración de un motor de coche, el zum bajo del Buick de mi madre cuando aparecía a una velocidad increíble, inquietante, subiendo el camino de entrada para meterse en el garaje. Formaba parte de la naturaleza de aquel zum el que yo siempre lo oyera antes de querer o de esperarlo. Me pillaron en privado disfrutando de mí mismo, normalmente en el cuarto de estar, escuchando música, y tuve que salir pitando.

Nuestro estéreo estaba dentro de una de esas consolas barnizadas de caoba que venden en tiendas de segunda mano. Era de marca Aeolian y tenía los altavoces escondidos detrás de unas puertas que mi madre se empeñaba en tener cerradas cuando ponía la emisora de hilo musical, KCFM, para sus invitados; arreglos orquestales de Penny Lane o Cherish traspasaban la madera en un susurro sofocado, y en los historiados pomos colgantes de la puerta zumbaban durante media hora las voces de los anuncios comerciales de la emisora. Cuando yo estaba solo en casa, abría las puertas y ponía mis discos, por lo general heredados de mis hermanos. Mis dos bandas preferidas en aquellos tiempos anteriores al punk eran Grateful Dead y los Moody Blues. (Mi entusiasmo por la última sobrevivió hasta que leí, en una crítica de Rolling Stone, que su música era adecuada para «esas personas que susurran “Te quiero” a un ligue de una noche»). Una tarde, yo estaba arrodillado ante el altar eólico escuchando una melodía especialmente almibarada de los Moody a un volumen tan atronador que no oí el zum del coche de mi madre. Irrumpió en casa gritando: «¡Apaga eso! ¡Esa espantosa música rock! ¡No la soporto! ¡Apágalo!». Su queja era injusta; la canción, que no tenía ningún ritmo de rock, ofrecía sentimientos propios del hilo musical como Isn’t Ufe strange / A turn of the page /… it makes me want to cry. Pero aun así me sentí totalmente «pillado».

El coche que yo prefería oír era el de mi padre, el Cougar en el que iba a trabajar, porque nunca se presentaba de improviso. Mi padre entendía la privacidad, y estaba ansioso de aceptar la imagen de alumno sobresaliente que yo le daba. Era mi aliado racional e ilustrado, el poderoso ingeniero que me ayudaba a manejar los diques contra el mar cada vez más invasor de mi madre. Y, sin embargo, por temperamento, no era menos hostil que ella a mi adolescencia.

A mi padre le acosaba la sospecha de que los adolescentes andaban tramando algo: de que la lucidez y la responsabilidad no lastraban suficientemente sus placeres. Mis hermanos habían sufrido la peor parte de su rencor, pero incluso conmigo soltaba dictámenes sobre mi carácter. Decía: «Has demostrado un gusto por las cosas caras, pero no por el esfuerzo que cuesta ganarlas». Decía: «Los amigos están bien, pero toda la noche cada noche es excesivo». Tenía una frase de doble sentido que no podía por menos de repetir cada vez que volvía a casa del trabajo y me encontraba leyendo una novela o jugando con mis amigos: «¡Una ronda continua de placer!».

Cuando yo tenía quince años, mi amiga Hoener, de Compañerismo, y yo iniciamos una correspondencia poética. Hoener vivía en un distrito escolar distinto, y un domingo de verano vino a casa con nosotros después de la iglesia y pasó la tarde conmigo. Fuimos hasta mi antigua escuela primaria y jugamos en el suelo: debajo de un árbol, hicimos pequeñas carreteras de tierra, puentes con cortezas y casas de campo con ramitas. Los amigos de Hoener en su escuela estaban haciendo las típicas cosas guay —bebiendo, experimentando con el sexo y las drogas— que yo no hacía. Me asustaban la belleza de Hoener y su experiencia y me alivió descubrir que compartíamos una visión romántica de la infancia. Éramos lo bastante mayores para no avergonzarnos por jugar como críos, y lo bastante pequeños para todavía abstraemos en los juegos. Al final de la tarde juntos, anduve cerca de susurrarle: «Te quiero». Pensé que serían como las cuatro, pero al volver a mi casa vimos al padre de Hoener aguardando en su coche. Eran las seis y cuarto y llevaba una hora esperando. «Uy», dijo Hoener.

Dentro de casa, mi cena se había enfriado en la mesa. Mis padres habían cenado sin mí (algo insólito). Mi madre se dejó ver de pronto y dijo:

—Tu padre tiene algo que decirte antes de que te sientes.

Fui al cuarto de estar, donde él tenía el maletín abierto en las rodillas. Sin levantar la vista anunció:

—No vas a volver a ver a Fawn.

—¿Qué?

—Tú y ella habéis estado cinco horas fuera. Su padre quería saber dónde estabais. He tenido que decirle que no lo sabía.

—Sólo hemos ido hasta la escuela Clark.

—No volverás a ver a Fawn.

—¿Por qué no?

—Calpurnia no inspira sospechas —dijo él—. Tú sí.

¿Calpurnia? ¿Sospechas?

Aquella noche, más tarde, cuando mi padre se hubo calmado, vino a mi cuarto y me dijo que podía volver a ver a Hoener si quería. Pero yo ya me había tomado su reprobación a pecho. Empecé a mandar a Hoener cartas necias e hirientes, y empecé a mentir a mis padres. Sus problemas con mi hermano en 1970 eran el tipo de conflicto que yo estaba decidido a evitar, y el gran error de Tom, en mi opinión, era no haber guardado las apariencias.

Cada vez más, yo mantenía dos versiones diferentes de mi persona: el chico oficial de cincuenta años y el adolescente oficioso. Llegó un momento en que mi madre me preguntó por qué a todas mis camisetas les salía un agujero a la altura del ombligo. Mi versión oficial no tenía respuesta; la oficiosa sí. En 1974, las camisetas blancas de cuello redondo eran una moda suicida, pero procedía de un mundo donde las camisetas de colores pertenecían evidentemente al mismo capítulo moral que las camas de agua y las pinzas para canutos, y se negaba a que las usara. Cada mañana, por consiguiente, después de salir de casa, me bajaba la camiseta hasta que no se le veía el cuello y me la ataba a los calzoncillos con un imperdible. (A veces el imperdible se abría y se me clavaba en la barriga, pero la alternativa —no llevar camiseta— me habría hecho sentirme demasiado desnudo). Cuando podía, iba también al cuarto de baño de los chicos y me quitaba algunas camisas profundamente vejatorias. Mi madre, en sus economías, elegía tejidos baratos, con una etiqueta en el cuello, normalmente de poliéster, lo cual pregonaba que yo era tanto un niño obediente como un golfista de edad mediana, y me rozaban el cuello como para recordarme la vergüenza de llevar aquellas prendas.

Durante tres años, mi muerte social fue extremada y burdamente determinada. Tenía, entre otras cosas, un amplio vocabulario, una voz chirriante que aturdía, gafas con montura de concha, poca fuerza en los brazos, una aprobación demasiado obvia de mis profesores, apremios irresistibles de gritar juegos de palabras que no tenían gracia, un conocimiento casi eidético de J. R. R. Tolkien, un gran laboratorio de química en el sótano y una propensión a insultar íntimamente a cualquier chica desconocida que fuese lo bastante insensata para hablar conmigo. Pero la auténtica causa de mi muerte, tal como yo la veía, era la negativa de mi madre a dejarme llevar vaqueros al colegio. Ni siquiera mi viejo amigo Manley, que tocaba la batería y que hacía veintitrés flexiones seguidas y fue elegido delegado en noveno curso, podía permitirse el trato social conmigo.

Una ayuda llegó finalmente en décimo, cuando descubrí los pantalones de pana Levi’s, de perneras rectas, y gracias a la afortunada circunstancia de mi afiliación a la Congregacionalista, pasé a ser el centro de la camarilla de Compañerismo en el instituto. Casi de un día para otro, pasé de temer la hora del almuerzo a tomarlo tan contento en una de las concurridas mesas de Compañerismo, presidida por Peppel, Kortenhof y Schroer. Hasta Manley, que ahora tocaba la batería en una banda llamada Blue Thyme, había empezado a venir a las reuniones de Compañerismo. Un sábado de otoño me llamó para preguntarme si quería acompañarle a la galería comercial. Yo tenía pensado salir con mi compinche de ciencias Weidman, pero lo dejé plantado en un dos por tres y nunca volvimos a salir juntos.

En el almuerzo del lunes, Kortenhof informó alegremente de que nuestro candado seguía en el poste y de que no habían izado la bandera. (Era en 1976 y el instituto era poco estricto en sus deberes patrióticos). Kortenhof dijo que el paso obvio siguiente era formar un grupo adecuado y exigir reconocimiento oficial. Así que escribimos una nota:

Muy señor mío:

Hemos secuestrado el poste. Seguirán más detalles.

Tomamos la rápida decisión de firmar UNCLE[9] (como el programa de televisión de los sesenta) y la deslizamos en el buzón del director del instituto, el señor Knight.

Knight era un gigante pelirrojo, de barba rojiza y aspecto nórdico. Caminaba escorado y arrastrando los pies, hacía pausas frecuentes para alzarse los pantalones y adoptaba la postura agachada de un hombre que se pasaba el día escuchando a gente más baja. Conocíamos su voz por los anuncios a través del interfono que se oía en todo el centro. Sus primeras palabras —«Profesores, disculpen la interrupción»— a menudo sonaban forzadas, como si hubiese titubeado nerviosamente ante el micrófono, pero después sus cadencias eran suaves y bruscas.

Lo que nosotros seis queríamos por encima de todo era que Knight nos reconociera como espíritus afines, como alguien que jugara fuera de la esfera normal de conducta estudiantil y fuerza administrativa. Y durante una semana creció nuestra frustración, pues Knight se mantuvo distante, tan impasible como el asta de la bandera (que, en nuestra correspondencia, nos gustaba representar como propiedad personal suya).

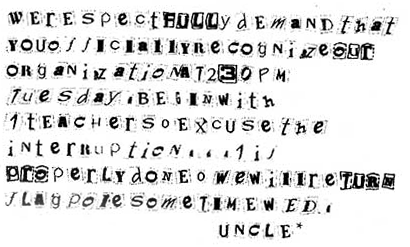

El lunes, después de clase, recortamos y pegamos palabras y letras de revistas:

Respetuosamente reclamamos que reconozca oficialmente nuestra organización el martes a las 2:30 de la tarde. Empiece con «profesores, disculpen la interrupción…». Si lo hace como es debido, devolveremos el asta en algún momento del miércoles. Tío.

La frase «Profesores, disculpen la interrupción» fue idea de Manley, una pulla a Knight. Pero a Manley le preocupaba, igual que a mí, que la administración tomara medidas enérgicas contra nuestro grupo si adquiríamos una reputación de vandalismo, y por tanto volvimos al instituto aquella noche con una lata de pintura de aluminio y reparamos el daño causado al poste al arrancar a martillazos el cerrojo antiguo. Por la mañana entregamos la nota del rescate y a las dos y media los seis estábamos en nuestras aulas respectivas, confiando contra toda lógica en que Knight hiciese un anuncio.

Nuestra tercera nota estaba escrita a máquina en una hoja de papel de cartas encabezado por un HOLA gigantesco de color verde aguacate:

Como somos una hermandad de personas amables, le damos una última oportunidad. Y observando que usted no ha atendido nuestra petición anterior, se la reiteramos a continuación. A saber: el reconocimiento oficial por su parte de nuestra organización a través del sistema de megafonía a las 2:59 de la tarde del miércoles 17 de marzo. Si la atiende, el asta será devuelta la mañana del jueves.

UNCLE

También hicimos una bandera UNCLE con una funda de almohada y cinta aislante y la izamos en el mástil al resguardo de la noche. Pero la oficina de Knight ni siquiera se fijó en la bandera hasta que Kortenhof se la señaló como de pasada a un profesor —entonces mandaron fuera a dos operarios de mantenimiento para cortar nuestro candado con una sierra de arco y arriar la bandera pirata—, e hizo caso omiso de la nota. También pasó por alto una cuarta nota, en la que le ofrecíamos dos dólares en compensación por el candado roto de la escuela. No prestó atención a la quinta carta, en la que reiterábamos nuestra oferta y desmentíamos toda información de que nuestra bandera hubiera sido izada para celebrar el día de San Patricio.

Para el fin de la semana, el único interés que conseguimos atraer fue el de los demás alumnos. Había habido muchos corros y conspiraciones en pasillos, demasiada cháchara por parte de Kortenhof. Añadimos un séptimo miembro simplemente para comprar su silencio. Un par de chicas de Compañerismo me interrogaron estrechamente: ¿Mástil? ¿Tío? ¿Podemos afiliarnos?

A medida que los susurros se volvían más ruidosos, y conforme Kortenhof desarrollaba un plan nuevo para una travesura mucho más ambiciosa y llamativa, decidimos cambiar de nombre. Manley, que tenía una afición medio insolente y medio sincera por un humor realmente estúpido, propuso el nombre DIOTI. Lo escribió en un papel y me lo enseñó.

—¿Un anagrama de «idiota»?

Manley soltó una risita y meneó la cabeza.

—Es también tío, en español, y «di», que significa «dos». Tío. Dos. ¿Lo pillas?

—Di-tio.

—Sólo que está revuelto. DIOTI suena mejor.

—Dios, es estúpido.

Asintió ansiosa, alegremente.

—¡Lo sé! ¡Es muy estúpido! ¿No te parece buenísimo?

Nueve de nosotros estábamos apeándonos de dos coches muy tarde el último sábado del año escolar, vestidos con ropa oscura y gorros de punto con pompón, acarreando rollos de cuerda y cerrando la cremallera de mochilas que contenían martillos, llaves inglesas, alicates, destornilladores y planos ad hoc del instituto cuando un coche patrulla dobló la esquina de la avenida Selma y encendió los reflectores.

Mi instinto en situaciones policiales, afinado por años de lanzar fuegos artificiales donde estaba prohibido hacerlo, era salir disparado hacia la oscuridad del césped más cercano. La mitad de DIOTI vino trotando y se dispersó detrás de mí. Hacía mucho tiempo que no corría por céspedes oscuros sin haber sido invitado. Había rocío por todas partes y podías toparte con un perro o engancharte el pie en un aro de croquet. Me detuve y me escondí en un macizo de rododendros donde también se escondió Schroer, el discípulo de Monty Python.

—¿Franzen? ¿Eres tú? Estás armando un escándalo increíble.

En mi mochila, además de herramientas, tenía chocolate de Pascua y heno pascual de plástico verde, cinco estrofas rimadas que había mecanografiado en pedazos de papel de carta y otro equipo especial. Mientras mi respiración se apaciguaba, oí la del motor del coche patrulla a lo lejos, el murmullo de una conversación. Después, más claramente, un susurro gritado: «¡Vamos allá todos juntos! ¡Vamos allá todos juntos!». La voz pertenecía a Holyoke, uno de nuestros nuevos afiliados, y al principio no entendí lo que estaba diciendo. El grito equivalente en mi calle era todos-a-una-adelante.

—La historia —susurró Holyoke cuando le seguíamos hacia el coche patrulla— es que vamos a cerrar una puerta. La de Gerri Chopin. Vamos a la casa de Chopin a cerrarle la puerta. Llevamos cuerdas para cerrarla. Y las herramientas son para arrancar las bisagras.

—Michael, eso no tiene ni pies ni…

—¿Por qué arrancar las bisagras si vamos a…?

—¡Hola!

—¡Hola, agente!

El policía estaba plantado delante de los faros de su coche, examinando mochilas, comprobando identidades.

—¿Es lo único que tienes? ¿Un carné de biblioteca?

—Sí, señor.

Buscó en la bolsa de Peppel.

—¿Qué vas a hacer con una cuerda tan grande?

—No es grande —dijo Peppel—. Son varias cuerdas pequeñas atadas.

Hubo un breve silencio.

El agente nos preguntó si sabíamos que eran más de la una.

—Sí, lo sabemos —dijo Manley, adelantándose y cuadrando los hombros.

Tenía una actitud franca cuya vacuidad irónica ningún adulto, sólo sus iguales, parecía captar. Profesores y madres encontraban irresistible a Manley. Desde luego era el caso de mi madre, a pesar de que él llevaba el pelo hasta los hombros.

—¿Qué estáis haciendo en la calle tan tarde?

Manley agachó la cabeza y confesó que planeábamos cerrar la puerta mosquitera de los Chopin. Su tono indicaba que ahora veía lo que no había visto cinco minutos antes: lo pueril y negativa que era su idea. Parados detrás de él, tres o cuatro de nosotros señalamos a la casa de los Chopin.

—Aquélla es la casa —dijimos.

El agente miró a la puerta. Se diría que formábamos un grupo bastante numeroso, con un montón de cuerdas y herramientas, para la tarea de atar una puerta mosquitera, y estábamos a menos de cien metros del instituto en plena temporada de diabluras. Pero estábamos en 1976, éramos blancos y no estábamos borrachos.

—Id a casa a acostaros —dijo el policía.

El coche patrulla siguió hasta su casa a la ranchera de Kortenhof, en cuyo dormitorio decidimos no hacer una segunda tentativa aquella noche. Si esperábamos hasta el martes tendríamos organizada una coartada mejor. Propuse que dijéramos que estábamos observando una insólita ocultación estelar del planeta Marte, y que necesitábamos instrumentos para armar un telescopio. Insistí en que todos memorizasen el nombre falso de la falsa estrella: NGC 6346.

Por suerte, el cielo estuvo despejado la noche del martes. David se escapó de su casa saltando desde una ventana. Schroer pasó la noche en casa de Peppel y le ayudó a empujar el coche de la familia hasta donde no les oyeran arrancarlo. Manley, como de costumbre, se limitó a montar en el Opel de su padre y vino a buscarme a mi casa, donde yo me descolgué desde la ventana de mi cuarto y recogí piezas de mi telescopio hasta entonces inútil de entre los arbustos donde las había escondido.

—Vamos a observar el eclipse de Marte por la estrella NGC 6346 —recitó Manley.

Me sentía un poco culpable por hacer tan mal uso de la astronomía, pero siempre había habido algo dudoso en mi relación con la naturaleza. El cincuentón oficial disfrutaba leyendo sobre temas de ciencia, al adolescente oficioso le gustaba sobre todo el teatro. Ansiaba tener en la mano un pedazo de selenio o rubidio, porque ¿qué otra persona tenía esos elementos puros en su casa? Pero si un producto químico era raro, de colores vivos, inflamable o explosivamente reactivo, no tenía sentido robarlo del instituto. Mi padre, mi aliado racional, que según él mismo aseguraba se había casado con mi madre porque «era una buena escritora y yo pensaba que alguien que escribía bien sabía hacer cualquier cosa», y que desde entonces estaba enrabietado con el carácter romántico de su mujer, me alentó a ser un científico y me animó a desistir de la escritura creativa. Una Navidad, como regalo, me construyó una mesa seria de laboratorio, y durante un tiempo disfruté imaginando que llevaba una libreta muy rigurosa. Mi primer y último experimento fue aislar «nilón puro» fundiendo un jirón de una media de mujer en un crisol. Volviendo a la astronomía, de nuevo fui feliz siempre que estuviera leyendo libros, pero reproducían páginas de diarios de astrónomos aficionados cuyo disciplinado ejemplo no pude seguir ni siquiera un minuto. Sólo quería contemplar a cosas bonitas.

Recorrer con Manley las calles fantasmales de Webster Groves me conmovió por la misma razón por la que la nieve me había conmovido de niño, por su embrujo transformador de superficies ordinarias. Las largas filas de casas oscuras, sus ventanas que reflejaban tenuemente las farolas, estaban tan inmóviles como caballeros de armadura dormidos por un encantamiento. Era exactamente como habían prometido Tolkien y C. S. Lewis: de verdad existía otro mundo. La calzada, desierta de coches y que se perdía en una niebla lejana, desfilaba interminable. Podían suceder cosas insólitas cuando nadie miraba.

En el tejado del instituto, Manley y Davis juntaban cuerdas para escalar los muros exteriores, mientras Kortenhof y Schroer se encaminaron al gimnasio con la intención de entrar por una ventana alta y dejarse caer sobre una de las camas elásticas plegadas. El resto de DIOTI bajó por una trampilla, atravesó el conducto para cables y tuberías y se coló en un trastero del departamento de biología.

Nuestros planos mostraban el emplazamiento de los treinta y pico timbres que habíamos localizado durante la investigación. La mitad de ellos eran tan grandes como la mitad de un coco y estaban instalados en pasillos. Un día, a la hora del almuerzo, habíamos aupado a Kortenhof para que desatornillase el plato de uno de los timbres y lo silenciara extrayendo el badajo —un cilindro grueso como un lápiz de metal ennegrecido con grafito— de su nicho electromagnético. Dos equipos de dos chicos se pusieron ahora en marcha para desmontar los demás timbres y recoger los badajos.

Yo tenía mis papelitos y trabajaba solo. En un pasillo del segundo piso, a la altura de la rodilla entre dos taquillas, había un pequeño agujero intrigante, cerrado con una tapa metálica de bisagra. El orificio conducía a oscuros recovecos escolásticos. Manley y yo habíamos pasado muchos minutos ociosos hablando por el agujero y aguardando respuestas.

En el laboratorio de mi casa yo había enrollado muy prieto uno de los papeles, lo había sellado dentro de un segmento de tubo de cristal con un mechero Bunsen, y había atado y pegado un pedazo de cuerda alrededor del tubito. Introduje esta ampolla por el agujerito de conejo y lo dejé caer dentro. Después até la cuerda a la bisagra y cerré la tapa de metal. En el papelito había una cuarteta de ripios:

La base de la ventana

contiene otra pista.

Mire en la sala junto a la

biblioteca. (¿Qué hay a la vista?)

En la persiana veneciana había más ripios que yo había colocado durante el horario de clase:

Hay una pista detrás de la placa

que hay en la cara oeste

de esas puertas de incendio grandes

de madera, cerca de la sala 365.

Después desatornillé la placa en la puerta de incendios y pegué otro papel en la madera de debajo:

Y por fin otra clave libresca

antes del glorioso descubrimiento.

Una es El libro de las campanas;

su código es siete, ocho, nueve.

Había más ripios escondidos en un aplique eléctrico de emergencia, enrollados dentro de una pantalla de proyección e insertados en un libro de la biblioteca titulado Los clubes de tu colegio. Algunas de las cuartetas habrían admitido retoques, pero nadie pensó que eran una mierda. Mi propósito era embrujar el instituto para el señor Knight y, como si fuera un regalo, transformar el edificio en algo momentáneamente extraño y lleno de posibilidades; y yo estaba descubriendo que escribir era una forma de hacerlo.

Durante los dos meses anteriores, alumnos de las cinco clases de física del instituto habían escrito y producido una farsa sobre Isaac Newton, La conexión higo. Yo había copresidido el comité de redacción junto con Siebert, una bonita chica por la que rápidamente desarrollé intensas sensaciones de anquilosamiento. Siebert era una marimacho vestida con un peto y que sabía acampar, pero también era una artista con facilidad para el dibujo y la escritura y que tenía manchas de carboncillo y de acrílico en las manos, y era también una chica femenina muy atractiva que de vez en cuando se soltaba el pelo y se ponía faldas de talle alto. Yo lo quería todo de ella y me molestaba que otros chicos quisieran algunas de sus partes. Nuestra obra tuvo una acogida tan calurosa que uno de los profesores de inglés sugirió que Siebert y yo intentáramos publicarla. Así como todo me había ido mal en los primeros años de secundaria, de repente ahora todo me salía bien.

Hacia las tres de la tarde, DIOTI volvió a reunirse en el tejado con el botín: veinticinco badajos y cinco platos de metal, estos últimos audazmente desmontados de los timbres más grandes que estaban instaladas en paredes altas. Atamos los badajos con cinta rosa, llenamos los platos más grandes con heno de plástico y dulces de Pascua, recostamos en el heno los badajos y los platos más pequeños y lo depositamos todo en el conducto de tuberías. Al volver a casa, la peor parte les tocó a Peppel y a Schroer, que tuvieron que empujar el coche cuesta arriba hasta el camino de entrada. Yo entré en casa con menos precauciones que de costumbre. Casi me daba igual que me pillaran; por una vez, tenía algo que no podían quitarme.

Y volver al instituto cuatro horas más tarde y ver tan poblado el edificio después de haberlo visto tan vacío: aquello era una anticipación de ver vestida a la luz del día a la primera persona que ha dormido contigo desnuda.

Y aquel silencio a las ocho y cuarto, cuando los timbres deberían haber sonado pero no sonaron: aquella silenciosa transformación de lo habitual, aquel sonido de una mano aplaudiendo, aquella hermosa ausencia, era como la poesía que yo quería aprender a escribir.

Al final de la primera clase, la voz de un profesor anunció por los altavoces del aula que los timbres no funcionaban. Más tarde, esa misma mañana, el profesor empezó a anunciar no sólo la hora sino, extrañamente, también la temperatura. El calor estival entraba por las ventanas abiertas, y sin el repique acostumbrado de patio de cárcel, la gente en los pasillos parecía desreglamentada, las fronteras de las horas se difuminaban.

En el almuerzo, Manley trajo buenas noticias: el motivo tic que Knight no hiciese los anuncios él mismo era que estaba siguiendo las pistas. Manley le había espiado en el segundo piso, atisbando por la conejera. A pesar del tono familiar que adoptábamos con Knight, pocos miembros de DIOTI, y yo aún menos, habían intercambiado con él unas palabras. Era la Autoridad ideal, lejana, benévola, absurda, y hasta entonces la idea de que pudiera venir a jugar con nosotros era puramente hipotética.

Lo único que ensombreció el día fue que tampoco funcionó uno de mis artilugios. Davis me llamó después de clase para informarme de que Knight había perdido la ampolla de cristal introducida por el agujero. Un astuto profesor de inglés, el mismo que consideró que nuestra obra debería publicarse, había prometido el anonimato a Davis a cambio de la pista perdida. Se la recité por teléfono y al día siguiente los timbres funcionaban de nuevo. Kortenhof, que había hecho imprimir doscientas pegatinas DIOTI, salió con Schroer a plena luz del día y las estampó en cada parachoque trasero del aparcamiento.

Aquel verano mi prima Gail, hija única de mi tía y mi tío, murió al volante de su coche en Virginia Occidental. La madre de mi madre se estaba muriendo de una dolencia hepática en Minneapolis, y yo aprendí morbosamente que había cincuenta mil cabezas nucleares en el planeta y que varias docenas de ellas apuntaban a St. Louis. Mis poluciones nocturnas se volvieron apocalípticas, como un desgarramiento de órganos vitales. Una noche me despertó un trueno tan violento que tuve la certeza de que el mundo se había acabado.

Fue el verano más dulce de mi vida. «Una ronda continua de placer», repetía mi padre. Caí bajo el hechizo de Robert Pirsig y Wallace Stevens y empecé a escribir poesía. Durante el día, Siebert y yo filmábamos y editábamos en super-8 un drama de época con Davis y Lunte, y por la noche pintábamos un mural de selva rousseoniano en una pared del instituto. Todavía sólo éramos amigos, pero cada noche que yo pasaba con ella era una noche que ella no pasaba con otros chicos. El día de su cumpleaños, en julio, cuando salía de su casa, tres de nosotros nos abalanzamos sobre ella por detrás, le vendamos los ojos, le atamos las muñecas y la metimos en el asiento trasero del coche de Lunte. Nos aguardaba una fiesta sorpresa en una ribera, debajo de un paso elevado interestatal, y a las preguntas cada vez más quejumbrosas de Siebert —«¿Jon? ¿Chris? ¿Tíos? ¿Sois vosotros?»— no respondimos nada hasta que Lunte circuló a setenta por hora por una zona donde el límite de velocidad era de cincuenta. El poli que nos paró nos ordenó quitarle la venda a Siebert. Cuando le preguntó si nos conocía, vimos que sopesaba sus opciones antes de contestar que sí.

En agosto, Siebert se fue a la universidad y yo pude idealizarla a distancia, comunicarme con ella sólo por escrito, dedicar energía a nuevos proyectos teatrales y salir informalmente con otra. A finales de otoño, un editor compró La conexión higo por cien dólares y dije a mis padres que iba a ser escritor. No les gustó la noticia.

Había empezado a escribir un diario y estaba descubriendo que no necesitaba el instituto para experimentar la desdicha de las apariencias. Podía fabricar una vergüenza insoportable en la intimidad de mi dormitorio simplemente leyendo lo que había escrito en el diario el día anterior. Sus páginas reflejaban fielmente mi fraudulencia, ampulosidad e inmadurez. Leerlas me producía un desesperado deseo de cambiarme, de no ser tan idiota. Como George Benson había recalcado en Then Joy Breaks Through, las experiencias de crecimiento y realización personal, y hasta de alegría extática, eran procesos naturales accesibles tanto a creyentes como a incrédulos. Y así yo declaré una guerra privada contra el anquilosamiento y me comprometí en privado al crecimiento personal. La «relación auténtica» que ahora deseaba era con la página escrita.

Un domingo por la noche, el grupo de Compañerismo hizo un ejercicio para el que formó una fila ininterrumpida de un extremo a otro de la sala de reuniones de la iglesia. Llamaron «corazón» a un rincón de la sala y «cerebro» al opuesto. Como cualquiera habría predicho, casi todos los del grupo se precipitaron hacia el primer rincón y se apiñaron en una masa cordial y compacta. Un número mucho más reducido de personas, Symes entre ellas, se dispersó a lo largo del centro de la fila. En el rincón «cerebro», sin nadie cerca, Manley y yo, codo con codo, mirábamos desafiantes a los del rincón opuesto. Era extraño designarme yo mismo «cerebro» cuando mi corazón estaba tan lleno de amor por Manley. Más que extraño: era hostil.

La primera travesura de DIOTI del año nuevo fue confeccionar una sábana de batik enorme y desplegarla encima de la entrada principal del instituto la mañana en que venía a homologarlo tras una inspección un comité de la Asociación Central del Norte. Construí un artilugio consistente en dos palancas de chapa, una polea y una cuerda tendida desde una punta a la otra del tejado y que colgaba de un ventana al patio en el tercer piso. Cuando tiramos de la cuerda la mañana del lunes no sucedió nada. Davis tuvo que salir fuera, trepar al tejado a la vista de todos y desplegar la pancarta a mano. Decía: DIOTI OS DA LA BIENVENIDA, ACN.

A lo largo del invierno, subgrupos de DIOTI organizaron bromas secundarias menores. A mí me gustaban las escenas en las que había disfraces y armas de juguete. Davis y Manley escalaban edificios y la típica noche de sábado pasaban del campanario del Edén Seminary, ornado de gárgolas, a los tejados de la universidad de Washington, para acabar finalmente en la cocina de la iglesia presbiteriana, donde unas cookies dominicales recién horneadas aguardaban a los intrusos.

Para la travesura principal de primavera, escogimos como víctima a una de mis profesoras favoritas, la señorita Wojak, porque su despacho estaba en medio del segundo piso y tenía un techo muy alto, y porque se rumoreaba que había menospreciado a DIOTI. Nueve de nosotros dedicamos cuatro horas de una noche de miércoles para vaciar treinta despachos de sus respectivos escritorios, llevarlos al piso de abajo y, a través de pasillos, hacinarlos desde el suelo hasta el techo en el de Wojak. Algunos de los despachos tenían travesaños a los que treparon Davis o Manley. Para entrar en los demás, quitamos las bisagras de la puerta del despacho principal y utilizamos las llaves que los profesores solían dejar en sus casilleros de correo. Puesto que yo tenía a la vez cincuenta y diecisiete años, insistí en que llevásemos cinta adhesiva y rotuladores para poner en los escritorios su número de despacho antes de trasladarlos y simplificar así la tarea de devolverlos a su sitio. No obstante, me apenó ver el tremendo follón que habíamos armado en el despacho de Wojak. Pensé que ella podría creerse el blanco de una persecución, y por eso escribí las palabras UBICACIÓN CÉNTRICA en su pizarra. Fue lo único que escribí para DIOTI aquella primavera. Ya no me importaba nada el señor Knight; lo único que contaba era la obra.

Durante la ceremonia de graduación, en el campo de fútbol, el director de institutos contó la historia de los escritorios y mencionó las etiquetes de cinta adhesiva como testimonio de un «nuevo espíritu de responsabilidad» entre los jóvenes actuales. DIOTI había fabricado una pancarta de despedida, un batik con los colores del instituto, en la base del marcador del campo, pero el artefacto que yo había construido para destaparla no había funcionado bien en las pruebas que hicimos la noche anterior, y empleados vigilantes del instituto habían cortado la cuerda para descorrerla antes de que Holyoke, disfrazado con ropa de pescador y gafas oscuras, llegase a tirar de ella. Después de la ceremonia, quise decirles a mis padres que era ya oficial: yo era el autor del nuevo espíritu de responsabilidad entre los jóvenes de hoy. Pero, por supuesto, no pude, y no se lo dije.

Esperaba empezar a beber y a practicar sexo aquel verano. Siebert había vuelto de la universidad sola (su familia se había trasladado a Texas), y ya había ejercitado un anquilosamiento intenso en el sofá de la sala de su abuela. Lunte y su familia se disponían a emprender un viaje de acampada de dos meses y Siebert se quedaría a cuidarles la casa. La ocuparía ella misma todas las noches durante dos meses.

Ella y yo teníamos sendos trabajos en el centro, y nuestro primer viernes no se presentó a la cita convenida para almorzar juntos. Me pasé la tarde preguntándome si, al igual que con Merrell, no me habría propasado. Pero aquella noche, cuando estaba cenando con mis padres, Davis vino a casa y nos dio la noticia: Siebert estaba ingresada en el hospital St. Joseph’s con la espalda rota. La noche anterior le había pedido a Davis que la llevase a lo alto del campanario del Edén Seminary, y se había caído desde una tubería a nueve metros de altura.

Tuve ganas de vomitar. Y, sin embargo, mientras intentaba digerir la noticia, mi preocupación más apremiante era que mis padres la estaban recibiendo directamente, antes de que yo pudiese preparársela. Era como si a mí y a todos mis amigos nos hubieran pillado de una forma nueva, amplia e irrevocable. Mientras escuchaba a Davis, mi madre ostentaba su ceño más adusto. Siempre había preferido el habla educada de Manley al discurso atropellado de Davis, y tampoco apreciaba mucho a Siebert. Su desaprobación era ahora radiante y completa. Mi padre, que apreciaba a Siebert, estaba casi al borde de las lágrimas.

—No entiendo qué estabais haciendo en el tejado —dijo.

—Pues, bueno, la cosa es que —dijo Davis, abatido— ella ya no estaba en el tejado. Estaba yo, alargando la mano, en fin, para ayudarla.

—Pero, Cristo bendito —exclamó mi padre—, ¿por qué habíais subido los dos al tejado del Edén Seminary?

Davis parecía un poco cabreado. Había hecho lo correcto al darme la noticia en persona, y ahora, como premio, mis padres le estaban dando la vara.

—Sí, bueno, la cosa es que —dijo— ella me llamó anoche y quería que yo la llevase a lo alto del campanario. Yo quería usar cuerdas, pero ella escala realmente bien. No quiso una cuerda.

—Hay una vista bonita desde el campanario —aventuré—. Se ve todo alrededor.

Mi madre volvió hacia mí una expresión severa.

—¿Has estado allí arriba?

No dije, lo cual, por casualidad, era cierto.

—No entiendo nada de esto —dijo mi padre.

En el Pinto de Davis, cuando los dos íbamos hacia Edén, me dijo que había subido por la tubería delante de Siebert. Era un tubo sólido y bien fijado a la pared, y Siebert le había seguido con facilidad hasta que llegó al canalón. Si hubiera estirado la mano, dijo Davis, él podría haberle tendido la suya desde el tejado y haberla subido. Pero al parecer ella sucumbió al pánico, y antes de que él pudiera ayudarla los ojos se le nublaron, las manos se le fueron detrás de la cabeza y cayó verticalmente, siete metros y medio, aterrizando de espaldas en el césped del seminario. Davis dijo que el impacto fue horrible. Sin pararse a pensarlo, sin siquiera descolgarse desde el canalón, saltó los nueve metros y amortiguó la caída con la voltereta que había ejercitado en saltos inferiores. Siebert estaba gimiendo. Él corrió hasta la más próxima ventana iluminada, golpeó en el cristal y pidió a gritos una ambulancia.

La hierba al pie de la tubería no estaba tan pisoteada como yo esperaba. Davis señaló el lugar donde los paramédicos habían tendido a Siebert en una camilla rígida. Me obligué a mirar la tubería. El aire vespertino en Edén, como contraste, era tibio y delicioso. Había trinos crepusculares en las hojas de robles recién brotadas, luces protestantes se encendían en ventanas góticas.

—¿Saltaste desde ahí arriba? —dije.

—Sí, fue una verdadera tontería.

Resultó que Siebert había tenido suerte al caer de bruces. Tenía dos vértebras destrozadas, pero los nervios estaban intactos. Estuvo hospitalizada seis semanas y fui a visitarla todas las noches, a veces con Davis, más a menudo solo. Un amigo guitarrista y yo escribimos canciones inspiradas y se las cantamos durante las tormentas eléctricas. Todo el verano fue oscuro. Tumbado en la mesa de billar de Lunte, con el estómago lleno de ron, Lówenbrau, Seagram’s y vino de zarzamora, miraba girar el techo. No me odiaba, pero sí la adolescencia, odiaba la palabra misma. En agosto, después de que los padres de Siebert se la llevaran a Texas con un aparato ortopédico y un montón de analgésicos, salí con la chica que había estado saliendo en primavera. Según mi diario, lo pasábamos en grande juntos.

La adolescencia se disfruta más sin cohibición, pero la cohibición, por desgracia, es su síntoma principal. Incluso cuando te sucede algo importante, incluso cuando tienes el corazón oprimido o exaltado, incluso cuando estás absorto en sentar los cimientos de tu personalidad, hay momentos en que sabes que lo que está sucediendo no es la verdadera historia. A menos que te mueras, la verdadera historia aún está por llegar. Este solo hecho, esta mezcla cruel de conciencia e insignificancia, esta vacuidad intrínseca basta para explicar lo cabreado que estás. Eres infeliz y te avergüenzas si no crees que tus trastornos adolescentes importan, pero si lo crees eres un estúpido. Éste era el dilema del que nuestros juegos con el señor Knight, el tomar tan en serio algo tan inútil, nos habían concedido una milagrosa prórroga de quince meses.

Pero ¿cuándo empieza la auténtica historia? A los cuarenta y cinco años, casi a diario agradezco ser el adulto que deseaba poder ser cuando tenía diecisiete. Ejercito la fuerza de mis brazos en el gimnasio; he llegado a ser bastante bueno manejando herramientas. Al mismo tiempo, casi todos los días, pierdo batallas con el chico de diecisiete años que sigo llevando dentro. Almuerzo media caja de Oreos, me atiborro de televisión, emito juicios morales aplastantes, ando por la ciudad con vaqueros raídos, tomo martinis una noche de martes, miro el escote en los anuncios de cerveza, atribuyo mala onda a todos los grupos a los que no pertenezco, siento el impulso de rayar los Range Rovers y rajarles las llantas; me comporto como si no fuera a morir nunca.

El dilema, el problema de conciencia mezclado con inanidad, no se desvanece. Nunca dejas de esperar que empiece la verdadera historia, porque la única historia, al final, es que te mueres. En el camino, sin embargo, Knight reaparece una y otra vez: Knight como Dios, como historia, como gobierno, destino o naturaleza. Y el juego del arte, que comienza como una tentativa de captar la atención de Knight, a la postre te invita a jugarlo por sí mismo, con una seriedad que redime su inutilidad fundamental y es redimido por ella.

Para un inexperto oriundo del medio oeste metido en la rápida vida del este, la universidad resultó ser una repetición del instituto. Conseguí entablar amistad con unos cuantos corazones solitarios, pero las únicas diabluras en que participé fueron claramente sádicas: acribillar con cubos de gelatina a una chica popular, arrastrar dos metros y medio de rieles hasta el cuarto de la residencia de dos condiscípulos mejor adaptados. Manley y Davis no parecían más felices en sus facultades respectivas; fumaban cantidad de hierba. Lunte se había trasladado a Moscow, Idaho. Holyoke, todavía con DIOTI, organizó una broma final consistente en un aula llena de periódicos arrugados hasta la altura de la cintura.

Siebert volvió a St. Louis el verano siguiente, sin que le doliera al caminar y vestida con ropas al estilo de Annie Hall, y trabajó conmigo en una farsa sobre un inspector de policía en la India colonial. Mis sentimientos por ella eran un estofado adolescente de amor-y-recapacitación, de compromiso-y-conserva otras opciones. Manley y Davis fueron los que me llevaron a desayunar el día de mi cumpleaños, la última mañana del verano. Me recogieron con el coche de Davis, donde también llevaban un bastón blanco, el spaniel idiota de Davis, Goldie, y un par de gafas de natación que habían sumergido en pintura negra. Me invitaron a ponerme las gafas y después me dieron el bastón y la correa de Goldie y me introdujeron en la crepería, donde les divertí comiendo una pila de crepes como si fuera un ciego.

Después del desayuno, dejamos a Goldie en casa de Davis y circulamos por carreteras principales en el calor abrasador de agosto. Supuse que nuestro destino era el Arch, en la orilla del río, y acerté.

Recorrí animosamente el vestíbulo subterráneo del Arch tanteando el suelo con la contera del bastón, y mi oído era cada vez más agudo. Davis compró entradas para subir a la cima del Arch mientras Manley me incitaba a tocar un bronce de Remington, un caballo alzado sobre las patas traseras. A nuestra espalda sonó una voz cortante de hombre:

—Por favor, no lo toquéis. Oh. Oh. Perdón.

Retiré las manos.

—No, no, por favor, adelante. Es un Remington original, pero tócalo, por favor.

Volví a posar las manos en el bronce. Manley, el muy huevón, se fue a algún sitio a reírse con Davis. Las manos del guarda del parque guiaban las mías.

—Palpa los músculos en el pecho del caballo —me insistió.

Yo llevaba unas gafas de nadar mutiladas. Mi bastón era una vara con una capa de pintura blanca. Me volví para irme.

—Espera —dijo el guarda—. Hay algunas cosas muy bonitas que quiero enseñarte.

—Uh.

Me cogió del brazo y me metió en el museo de la Expansión al Oeste. Su voz se tornó aún más suave.

—¿Desde cuándo estás… privado de visión?

—No hace mucho —dije.

—Toca este tipi. —Me dirigió la mano—. Son pieles de búfalo con el pelo arrancado. Ven, yo te llevo el bastón.

Entramos en el tipi y durante cinco minutos interminables acaricié obedientemente pieles, palpé utensilios, olí cestas tejidas. El crimen de engañar al guarda se volvía más grave a cada minuto que pasaba. Estaba cubierto de sudor cuando hui del tipi y le di las gracias.

En lo alto del Arch, curado por fin de la ceguera, vi: bruma, resplandor, gabarras de carbón, el Busch Stadium, un río diarreico. Manley se encogió de hombros y miró el suelo metálico.

—Esperábamos que pudieras ver algo más aquí arriba —dijo.

A menudo sucedía en mi cumpleaños que soplaba el primer frente frío estival del otoño. La tarde siguiente, cuando mis padres y yo viajamos en coche al este, para una boda en Fort Wayne, el cielo estaba despejado. Maizales gigantescos de Illinois, casi maduros, ondulaban a la luz dorada detrás de nosotros. Se palpaba, en el aire fresco que llegaba de Canadá, casi todo lo que había que saber sobre la vida en la región. ¡Y qué desprovistas de interiores parecían las granjas en una luz tan perfecta! ¡Qué impacientes de cosecha parecían los maizales zarandeados por el viento! ¡Y qué platónicamente verdes los letreros oficiales de Effingham! (Su nombre oficioso, conjeturé, era Fuckingham). La estación había cambiado de un día para otro y yo estaba leyendo libros mejores y procurando escribir todos los días, esta vez empezando desde cero, para mí mismo.

Mi padre sobrepasaba el límite de velocidad en seis invariables kilómetros por hora. Mi madre habló desde el asiento trasero.

—¿Qué hicisteis ayer tú y Chris y Ben?

—Nada —dije—. Desayunamos.