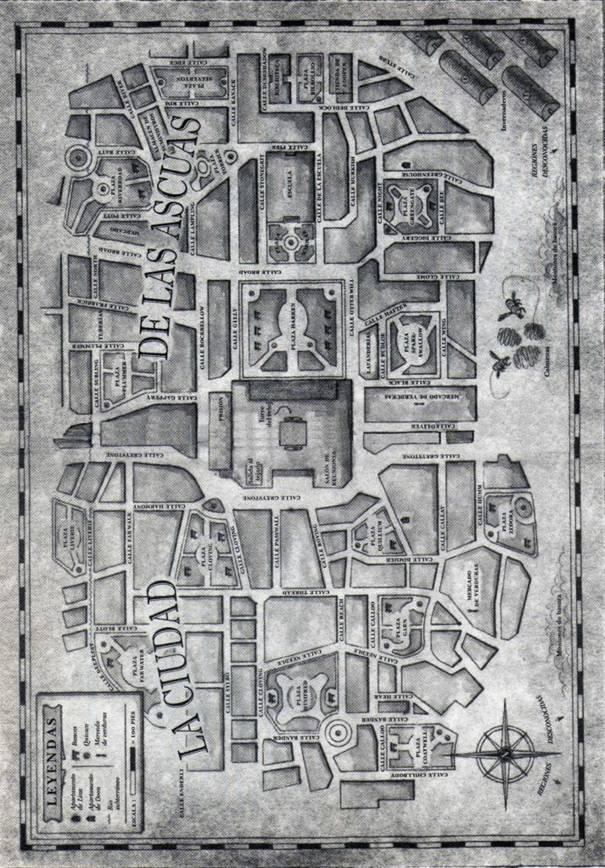

CUANDO la ciudad de Las Ascuas se terminó de construir y todavía no había sido habitada, el constructor jefe y su ayudante, muy cansados, se sentaron para hablar del futuro.

—No deben abandonar la ciudad durante al menos doscientos años —dijo el constructor jefe—. O, mejor todavía, doscientos veinte.

—¿Será suficiente? —preguntó su ayudante.

—Debería serlo. No hay manera de estar seguros.

—Y cuando llegue el momento —dijo el ayudante—, ¿cómo sabrán lo que tienen que hacer?

—Les proporcionaremos las instrucciones, claro está —replicó el constructor jefe.

—Pero ¿quién guardará las instrucciones? ¿En quién podemos confiar para que las guarde sanas y salvas todo ese tiempo?

—Las tendrá el alcalde de la ciudad —dijo el constructor jefe—. Las pondremos en una caja, con un cerrojo y un temporizador activado para abrirse en la fecha prevista.

—Y ¿le diremos al alcalde lo que hay dentro de la caja? —preguntó el ayudante.

—No, esa información no será necesaria, y no deberán conocerla hasta que la caja se abra por sí sola.

—Y ¿el primer alcalde le pasará la caja al siguiente alcalde, y éste al siguiente, y así sucesivamente a lo largo de los años, y mantendrán el secreto durante todo ese tiempo?

—¿Qué otra cosa podemos hacer? —preguntó el constructor jefe—. No hay nada en toda esta tentativa que sea seguro.

Puede que para entonces no quede nadie en la ciudad o no haya ningún lugar seguro al que puedan regresar.

Así fue como la primera alcaldesa de Las Ascuas recibió la caja, se le dieron instrucciones para que la guardara cuidadosamente y ella hizo un solemne juramento secreto. Cuando envejeció y su mandato de alcaldesa hubo terminado, le habló a su sucesor de la existencia de la caja. Éste también mantuvo el secreto cuidadosamente, de la misma manera que el siguiente alcalde. Las cosas siguieron su curso durante muchos años. Pero el séptimo alcalde de Las Ascuas era menos honorable que sus predecesores, y estaba mucho más desesperado. Al sentirse muy enfermo —sufría la enfermedad de la tos, tan común en la ciudad por aquella época—, pensó que la caja podría ocultar un secreto capaz de salvarle la vida. La sacó de su escondrijo en el sótano del Salón de Reuniones y se la llevó a casa, donde le dio golpes con un martillo.

Pero para entonces, ya le fallaban las fuerzas. Todo lo que consiguió fue abollar un poco la tapa. Antes de que pudiera devolverla a su lugar secreto o hablarle a su sucesor sobre su existencia, el alcalde murió. La caja terminó en el fondo de un armario, entre bolsas viejas y paquetes. Allí se quedó, inadvertida, año tras año, hasta que llegó la hora y la cerradura se abrió, silenciosamente.