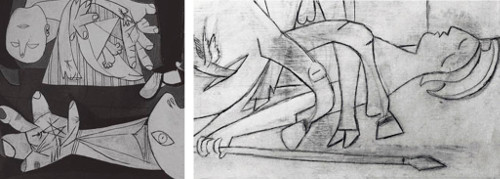

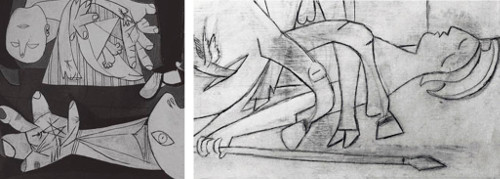

Detalles de los estigmas de los personajes y del boceto inicial del guerrero

Al día siguiente por la tarde, regresó al granero. El descanso y la distancia le habían permitido decidirse por algunas soluciones que aplicaría de inmediato. Estaba convencido de que el drama sería más patente y tendría más contundencia si la pintura estaba compuesta con mayor sencillez expresiva y simplicidad de elementos, como había pretendido con el texto que escribió para Pepe Bergamín.

Lo primero que hizo fue eliminar el brazo con el puño y el gigantesco sol, pues entorpecían la fluidez necesaria en la obra y eran símbolos innecesarios que, por otra parte, habían sido rechazados casi de forma unánime por todos aquellos que habían visto la pintura. En ese lugar quedaba ahora un espacio limpio.

A continuación, y sin tomarse un respiro, enfebrecido por la necesidad de intervenir con la mayor rapidez, se puso a modificar la parte inferior porque precisaba aliviar el hacinamiento existente. Previamente, fue incorporando superficies geométricas pintadas con negro que acentuaban, por contraste, otras zonas luminosas y ocultaban tentativas que ya no le servían ni funcionaban en el conjunto. Eliminó por completo la figura de la mujer muerta en el suelo y dio la vuelta a la posición del soldado, cuya cabeza quedó emplazada debajo de la matrona con el hijo en brazos. Establecía así una conexión entre el triángulo central y la parte izquierda del cuadro; además había logrado que el guerrero destacase al alterar su colocación.

Detalles de los estigmas de los personajes y del boceto inicial del guerrero

A pesar de estar agotado de tanto subir y bajar por las escaleras, decidió matizar con ángulos de color la figura del caballo. Tenía la certeza de que su posición no era buena. Aquella tarde había conseguido mejorar el conjunto y, sin embargo, el equino sobre el que había realizado numerosos estudios escondía una potencialidad que él aún no había descubierto en su totalidad ni, por supuesto, había conseguido plasmar. El caballo debía agonizar y así estaba pintado; transmitía a la perfección su derrumbe y dolor, pero el retorcimiento de su cuerpo no encajaba con la tendencia y el paso del resto de las figuras.

Encendió un cigarrillo y se tumbó a pierna suelta sobre el banco de madera. Comenzaba a lloviznar. En el respaldo tenía un jersey de lana y se lo puso encima de la camisa repleta de manchones de pintura a medio secar.

Aún quedaban dos o tres caladas para despreciar la colilla cuando oyó manipular la cerradura de la puerta. Apareció el bueno de Juan Larrea junto a Sabartés. El poeta, que también escribía guiones de cine o ensayos para ir tirando, había solicitado al secretario regresar a Grands-Augustins porque quería hacer un ensayo sobre el proceso del Guernica.

El ensimismamiento que le produjo a Juan encontrarse cerca de la pintura y analizar con tanto privilegio lo que encuadraba era la mejor demostración de que le atraía el resultado. Al rato llegó Dora con su cámara al hombro. Ella se puso a trabajar con tanta movilidad y frenesí que interrumpía, en ocasiones, la contemplación reposada del poeta. Jaime y Pablo habían bajado al estudio dejándoles disfrutar a sus anchas de la pintura. Para facilitárselo colocaron las lámparas de forma que resaltaran las luces, las sombras, los volúmenes y perfiles.

Al regresar al granero, hallaron a la pareja en animada charla. Larrea anotaba en una libreta sus impresiones mientras hablaba la mujer.

—Yo lo desconozco; Picasso lo habrá hecho con alguna intención, entiendo. Aquí lo tienes, pregúntaselo —propuso ella.

—¿Por qué todas las figuras y la energía se encaminan hacia la izquierda? —planteó el poeta.

—Pudo ser al contrario —comentó Pablo con su voz ronca y, al mismo tiempo, de timbre sedoso y agradable. Levantó las manos y sonrió antes de decir—: Hay una fuerza que los arrastra.

—¿La huida desesperada? —insinuó Dora, acomodada en el banco y con la cámara en el suelo.

—Tal vez. También nos ofrecen una salida —susurró Pablo.

—De cualquier manera, el cuadro llegará a la gente, es algo de lo que no me cabe la menor duda; está tratado con mucha habilidad. Has recogido la voz del Apocalipsis en el que está inmerso nuestro país. Lo que sucede ahí, en la pintura, está hermanado porque, más allá de la batalla entre las bestias y con el caballo desgarrado, se expande un grito que estalla por todos los rincones, que brota, de manera unánime, de todas las gargantas y rompe los límites del espacio que contiene el cuadro. Ese es para mí un gran acierto…

Sabartés no salía de su asombro al comprobar la satisfacción que le producían a Picasso los comentarios de Juan; estaba conociendo un aspecto inédito del pintor, enemigo de dar explicaciones sobre sus obras y de escuchar opiniones sobre las mismas antes de que estuvieran finalizadas. El intelectual bilbaíno siguió hablando:

—… te alcanza más el clamor que surge del cuadro, ya que nada lo puede enturbiar por la limpieza de las formas y la austeridad en el tratamiento general: en el color, en las líneas, hasta en la luz que procede de todos los ángulos. Y así, el grito… el lamento penetra en los corazones, es lo fundamental.

Pablo acarició la espalda del descarnado y sensible amigo; era la manera de agradecerle que se hubiera expresado con tanta emoción y maestría. El escritor iba ataviado, como era su costumbre, con un traje gris de tela finísima, lo que permitía palpar su tórax huesudo. Pablo le sonrió abiertamente, complacido con sus palabras. Había dejado de llover y los rayos de una luna creciente se colaban tímidamente por la espaciosa sala a través de los numerosos ventanales.

Cuando se disponían a salir, después de apagar las luces, el resplandor níveo de la luna se posó intensamente en la superficie de la tela, y aquellas zonas que no estaban pintadas con negro adquirieron una extraña vibración. El efecto resultó tan llamativo que antes de abandonar el desván se detuvieron unos instantes para contemplarlo.