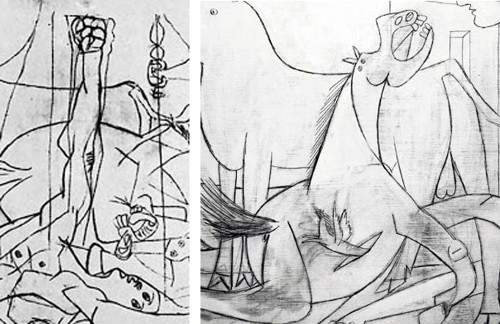

Dibujos iniciales.

Por la mañana, muy temprano, pidió a Marcel que le dejara junto al Quai des Grands-Augustins. Quería disfrutar con la cercanía del Sena y con su paso por la Île, admirar los osados arbotantes de la Chapelle y percibir la calma que se respiraba a ciertas horas por aquel hermoso enclave de la ciudad. Acodado en el pretil, junto a la orilla del río, sintió repentinamente un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. A punto estuvo de llamar a un taxi y regresar a casa. Le preocupaba su salud en los últimos días; se encontraba más debilitado y, precisamente, al levantarse, había detectado algo de calentura en su frente, lo que aumentó su inquietud. De vez en cuando, para reanimarse y fortalecerse, le resultaba imprescindible permanecer postrado en el dormitorio un día completo. El descanso alejaba muchos de sus males.

Al cabo de un rato, había relegado el malestar después de abrigarse con el chaquetón de lana y ser atrapado por el extraordinario ambiente que le rodeaba por el barrio.

Después del mediodía, Marcel le subió sus preciadas baguettes y un medicamento para atemperar los síntomas del catarro, pues tal era su dolencia en opinión de Inés; ella acostumbraba a resolver con delicadeza y conocimientos sus pequeñas afecciones.

Si las fechas no se le hubieran echado encima, aquel sábado 15 de mayo se habría marchado a pasar el fin de semana con su hija Maya. Le encantaban los niños siempre que fuera posible limitar a su voluntad el tiempo que debían estar a su lado, algo que rechazaban ellos y mucho más las madres, empeñadas en que no se alejasen de él en cuanto había alguna oportunidad para estar juntos. Compaginar los gustos y las necesidades de unos y otros era tremendamente complicado estando las mujeres por medio. Pero, a pesar de las limitaciones y los enfrentamientos que pudieran darse, el mundo infantil, su creatividad, le hacía feliz, y ansiaba integrarse y participar en ese ámbito tan sugerente para él como artista y padre. Se consideraba un excelente compañero de juegos y disfrutaba disfrazándose al igual que los pequeños, aunque no siempre tenía el ánimo para volcarse en ese tipo de situaciones.

Aquel sábado avanzó poco en el trabajo; incluso a media tarde bajó hasta el estudio para recostarse en un sillón y hojear varias revistas, dejando los pinceles a un lado. Dedicó algún tiempo a reflexionar sobre la médula de la composición. El brazo con el puño sujetando unas flores, enmarcado después por un amplio sol, había adquirido mayor peso y presencia que en la versión inicial. La solución de las flores y el astro no funcionaba y debía resolverlo cuanto antes. Sabartés estaba en lo cierto, tenía que darle la razón. Alberto Sánchez también le había avisado sobre el riesgo de incluir aquel símbolo que él había considerado como una llamada de esperanza y signo de la robustez con la que renacer después de la tragedia.

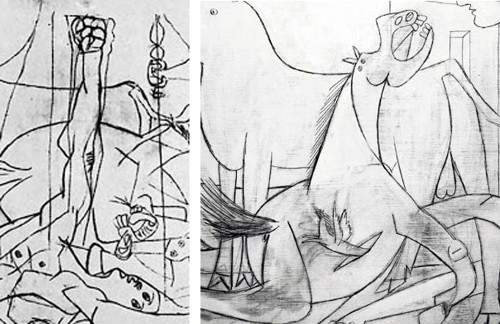

Dibujos iniciales.

Al subir al granero, casi al finalizar el día, realizó algunos retoques y pequeños cambios, especialmente para dotar de mayor dimensión la figura de la matrona que huía, ampliando sus extremidades, y trazar con su movimiento una diagonal que nacía del ángulo inferior derecho y evolucionaba hasta el centro del cuadro. Finalmente, el ave muerta que se hallaba junto a la mujer tendida en el suelo fue transformada en una mano con los dedos extendidos.

Consciente de que de un momento a otro llegaría Sabartés acompañado de Heini para ir a cenar juntos, comenzó a limpiar los pinceles. Los cuidaba especialmente, más que el resto de sus útiles de trabajo. Los tubos de pintura o los botes de disolvente a menudo quedaban esparcidos por los suelos sin recoger y, muchas veces, sin tapar. Marcel se encargaba después de que no se estropeara el material.

Todavía quedaban restos de pintura en sus manos cuando entraron los dos hombres, y no había bajado al estudio para adecentarse un poco.