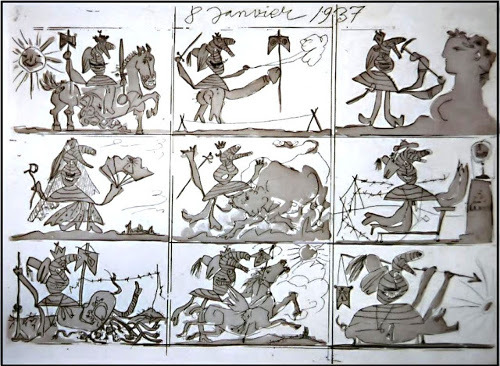

Pablo Picasso, Sueño y mentira de Franco, 1937. Aguafuerte y aguatinta al azúcar con raspado, 38,9 x 57.1 cm. Las imágenes, al ser estampadas, aparecen invertidas en visión espejo.

Los malos recuerdos incrustados como una maldición negra en el piso de La Boétie le llevaron a plantearse un traslado inmediato, al menos del estudio. Estaba satisfecho con el nuevo emplazamiento que le había buscado Dora cerca de la Rive Gauche del Sena. Era un lugar apacible, como un remanso de paz rodeado de un buen ambiente: por un lado tenía el barrio latino y, al otro extremo, la Île de la Cité, junto a un brazo del río.

Pocas personas transitaban por la Rue des Grands-Augustins y cuando trabajaba allí tenía la sensación de encontrarse en un rincón alejado de la ciudad. Sin embargo, desde los ventanales del desván podía disfrutar con la vista de los tejados de los barrios céntricos de París, y con tan solo dar un pequeño paseo estaban a su alcance excelentes restaurantes y sus tres locales predilectos: Les Deux Magots, el Café de Flore y la Brasserie Lipp, en el mismo Boulevard Saint-Germain.

Al secretario le extrañó que aquel día quisiera desplazarse a Grands-Augustins a pie. Normalmente le llevaba Marcel en el llamativo Hispano-Suiza de color negro con la carrocería lustrosa y reflejos relampagueantes de los apliques dorados, que era la envidia de los transeúntes cuando lo veían circular por las principales avenidas de la ciudad.

—Ya os llamaré para que venga a recogerme Marcel. Hoy, de todas formas, he quedado con Dora para comer. Será más bien tarde.

Antes de salir había leído la prensa para buscar más noticias sobre el bombardeo. Aquella mañana del 28 de abril encontró una referencia destacada en L’Humanité, órgano del partido comunista francés, con el siguiente titular: «Mil bombas incendiarias arrojadas por los aviones de Hitler y Mussolini reducen a cenizas la ciudad de Guernica». La información iba acompañada de una única fotografía de dos mujeres, «dos madres sin duda», afirmaba el pie de foto, muertas en el curso del bombardeo.

—Esto se confirma —destacó Jaime.

—Eso parece; en cuanto lo reflejen otros periódicos señalando esa responsabilidad, ya no habrá ninguna duda sobre lo que se pretendía y los efectos que puede tener en el desarrollo de la guerra. Resulta muy doloroso y estremecedor, como fue lo de Málaga, aquel ametrallamiento de las personas cuando huían, ¿recuerdas? ¡Cuánta brutalidad! —evocó el pintor con gesto sombrío.

Marchó hacia el estudio por el amplio y bullicioso Boulevard Malesherbes, donde precisamente tenía lugar una exposición, en plena calle, con carteles sobre la guerra civil española, a favor de la República. Se entretuvo un rato en admirar las imágenes de intensa fuerza propagandística, atendiendo al drama que estaban soportando en España. Evitó acercarse a la iglesia de la Madeleine, a la que tenía escaso apego; luego caminó por la Rue de Rivoli y siguió el paseo por un lateral del jardín de las Tullerías y del Museo del Louvre, que tantas tardes había visitado, por lo que era uno de los espacios de París que mejor conocía.

Precisaba caminar, con la intención de palpar la animación y la vitalidad que se respiraba por las calles inundadas de gentes que iban de un lado a otro con cierta parsimonia. Muchos eran paseantes que habían salido para bañarse con los rayos del sol. Vio a grupos de personas acomodadas en el exterior de los cafés, bajo las pérgolas acristaladas, conversando y con bebidas refrescantes sobre las mesitas doradas con encimeras de mármol. Charlar en el exterior era una de las aficiones preferidas por los parisinos de toda clase. Cuando el día estaba despejado y había buena temperatura, aquella ciudad era una tentación imposible de rechazar que invitaba a la diversión y el voyeurismo, al espectáculo al alcance de todo el mundo que se agitaba por sus aceras.

En mitad del Pont Neuf, que a pesar de su nombre era el más antiguo de París, se detuvo acodándose en el pretil de granito para observar el caudaloso curso del Sena. Pocas veces había visto el río con tanto arrastre. Durante esa pausa en el caminar, hipnotizado por el movimiento del agua, se reveló en su mente el drama que sucedía en España. Era algo que le hería profundamente, y era mucho más irritante estando allí rodeado de sensaciones placenteras, alejado del sufrimiento de sus compatriotas. Parecía imposible que a pocos kilómetros se viviera con aquella desesperación y bajo una violencia exacerbada. ¿Qué podía hacer él? Como artista deseaba y necesitaba aportar algo.

Pensó que sobre Francia y Europa también se cernía la amenaza desde que Hitler fuera ratificado en un plebiscito como Führer de la nación alemana. No, no eran tiempos fáciles, y quizá terminarían siendo más terribles que los vividos en Europa veinte años atrás.

Subió cansinamente por las estrechas y sombrías escaleras que llevaban al pequeño estudio de Grands-Augustins. En el ático del número siete había reservado otro espacio que preparaba Inés para ser utilizado de manera inmediata con intención de cumplir con el encargo que tenía pendiente.

Las paredes de la escalera eran todo un muestrario de pensamientos que habían sido garabateados perforando el yeso. Había tantos que configuraban, en su conjunto, un panel de estética sugerente. De ser más joven no le habría importado convertirse en ilustrador de muros, en un pintor de grafitos expresados por las calles y los rincones más recoletos de la ciudad. De hecho, admiraba a esos espontáneos artistas de prodigiosa inventiva e intentaba memorizar imágenes que le llamaban la atención por su audacia. Siempre que veía dibujar por las calles a los chavales, en el suelo o las paredes, se detenía a observarles.

Aquella mañana, nada más entrar al estudio, se sintió reanimado por la luz imponente que llegaba del exterior y por el olor a pintura. Abrió el ventanal y permaneció inmóvil, mientras consumía un cigarrillo, escudriñando las formas de los tejados y chimeneas, los diferentes y descoloridos tonos de los ladrillos y los revoques de los viejos muros. Percibía sensaciones que estimulaban su imaginación. Miró al suelo y adivinó fantásticas figuras en los maltrechos y desgastados baldosines hexagonales de barro rojizo que se iban pulverizando con el uso. Junto al ventanal estaba el caballete que sujetaba un lienzo con un retrato de Dora, con colores brillantes y puros; su rostro semejaba una escultura en la que pudieran verse todos los planos de una vez. Era hermosa y destacaba su mirada intensa. Al lado del caballete, la mesa de mármol recubierta con periódicos que le servía de paleta con numerosos frascos de trementina y linaza, decenas de pinceles y tubos de colores.

En el suelo tenía una caja de cartón con el último pedido. La abrió y fue revisando su contenido mientras sujetaba la colilla en la comisura de los labios: el rojo persa, verde esmeralda, Japón claro y oscuro, blanco de plata, azul de Prusia, laca de granza betún, veronese, azul cerúleo, amarillo de estroncio… Sonrió, no faltaba nada de lo que precisaba en aquellos momentos.

En un rincón de la sala había un deteriorado sillón repleto de papeles, cartas y revistas. Allí mismo, Inés le había dejado las chanclas que utilizaba cuando estaba en faena. Se las puso y se despojó de la camisa.

Más cómodo, fue hasta un lugar donde se apoyaban varios cuadros con figuras femeninas jugando en una playa, concebidas con estructuras geométricas y monocromas que recientemente habían sido motivo y obsesión de sus búsquedas pictóricas, a medio camino entre el cubismo y las claves surrealistas. También tenía allí pequeños cuadros con retratos y bustos de mujeres, de formas diversas y muy coloristas. Retiró los lienzos hasta dar con varias carpetas de piel. La que buscaba tenía herrajes con ataduras de seda roja.

Liberó de papeles el sillón y se acomodó con la carpeta encima de las piernas. Al abrirla sacó una hoja con un poema suyo manuscrito:

Gritos de niños

gritos de mujeres

gritos de pájaros

gritos de flores

gritos de maderas y de piedras

gritos de muebles de camas de sillas de cortinas

de gatos y de piedras

gritos de olores…

Observó a continuación una lámina con un grabado en aguatinta y punta seca. Tenía varias reproducciones con idéntico motivo. Lo terminó a primeros de año, poco después de recibir el encargo del mural para el pabellón español de la Exposición Internacional, que reuniría obras de Julio González, del toledano Alberto Sánchez, de Joan Miró y del norteamericano Calder. Faltaba la suya, de la que ni siquiera tenía un boceto o una idea para comenzar a trabajar, y quedaba ya poco más de un mes para la entrega y posterior inauguración del pabellón.

Miró el grabado con nueve viñetas o compartimentos como si fuera un relato historiado y, desde luego, esa fue su pretensión.

Pablo Picasso, Sueño y mentira de Franco, 1937. Aguafuerte y aguatinta al azúcar con raspado, 38,9 x 57.1 cm. Las imágenes, al ser estampadas, aparecen invertidas en visión espejo.

En el primero de los recuadros aparecía un militar portando una espada y un estandarte, subido a un caballo del que colgaban las tripas. Luego, el personaje atravesaba el mar con el pendón sostenido por el miembro viril enhiesto y mostrando unos testículos de gran tamaño. Al llegar a tierra, el militar intentaba derribar con un pico la figura de la República simbolizada por la estatua de una mujer con los pechos desnudos y la cabeza ceñida por una corona de laurel. Seguidamente, el mismo personaje aparecía disfrazado de folclórica con un abanico en el que se reproducía la Virgen del Pilar. En la imagen central de la composición un toro embestía al militar que, a continuación, se arrodillaba ante el dinero. En las tres últimas escenas aparecía el rebelde rodeado de víboras y escorpiones defendiéndose con el estandarte, intentando sin conseguirlo cabalgar sobre un Pegaso y, finalmente, montado a lomos de un cerdo.

Lo examinó mientras encendía un cigarro.

No, no era algo así lo que buscaba. Aquello había sido un juego, una rabieta casi infantil. Pero a partir de ahí quizá surgiera un motivo.

Se levantó y escogió un pliego de papel Japón de un armario. Un grupo de palomas revoloteaban cerca de las ventanas y animó a las tórtolas que tenía en una jaula de cañas. Cerró el ventanal y se apagó el bullicio que provenía de unos muchachos que jugaban en el patio de un colegio que se hallaba a escasos metros, en la Rue Christine.

Dejó libres a las tórtolas, que salieron de su encierro con un estrepitoso zumbido de alas hasta permanecer quietas en el suelo, arrullándose. Le subyugaban los animales y le hacían feliz, cualquiera de ellos: gatos, perros, palomas, desde luego; siempre habían sido una inspiración tortugas, ratones, cabras, gallos…

Comenzó a dibujar a pluma sobre el papel apoyado en la carpeta. Había dejado en el suelo el tintero. Dividió la hoja en tres secciones, de manera similar al grabado que estuvo analizando antes.

En una de las viñetas reprodujo al mismo personaje enfrentándose a un toro, vistos ambos de cerca. Dibujó la cabeza del animal con bastante realismo; lo hacía con rapidez y mucha destreza, sin levantar los ojos del papel y mojando frenéticamente la pluma en la tinta india, con tan poca prevención que los baldosines se iban manchando de borrones, algo que le agradaba; más tarde disfrutaría analizando las espontáneas imágenes grabadas en el suelo con manchas caprichosas.

En el segundo recuadro esbozó imágenes que representaban la lucha entre el toro y un caballo, este con el vientre abierto por las cornadas. Completar esta viñeta le llevó casi una hora por la minuciosidad de los trazos y el detalle en el dibujo de las figuras. Finalmente, creó la cabeza de una mujer gritando al cielo, con las manos levantadas y lágrimas en los ojos, sobre el fondo de un paisaje en llamas. El movimiento hacia lo alto de la mujer desfiguraba sus facciones y transmitía inquietud. Sí, eso buscaba: transmitir dolor, conmover, con unas escuetas y sobrias líneas, con un lenguaje y una representación asequible a todo el mundo, o al mayor número de personas.

Las tórtolas seguían con su arrullo, del que emanaba una sensualidad que le turbaba. Estuvo un buen rato observándolas.

Estaba satisfecho con los últimos dibujos. Pretendía huir de las personificaciones, hacer algo que no se identificara con algo concreto.