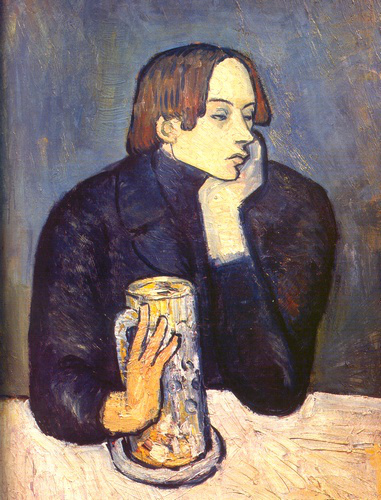

Sabartes o El vaso de cerveza, 1901.

Jaime se acercó a la puerta del dormitorio. Dormía aún. Entonces, pidió a Marcel que bajara al quiosco para recoger la prensa vespertina que tenían reservada y todas las revistas que hubieran aparecido ese día, en cualquier idioma.

En Ce Soir encontró, al fin, una breve reseña de lo sucedido en España firmada por Mathieu Corman, su corresponsal en Bilbao. Aquel periódico que llevaba tan solo dos meses en circulación y que dirigían Louis Aragón y Jean-Richard Blonch reproducía excelente información del bando republicano. La noticia era escueta pero aseguraba que en el bombardeo había participado la Legión Cóndor y que habían muerto, como consecuencia del ataque aéreo, cientos de personas, la mayoría mujeres y niños. La población de Guernica, añadía, había sido completamente destruida con bombas incendiarias y de efecto retardado para provocar una matanza y el mayor estrago en los edificios. Sin duda, la reseña confirmaba lo que le habían contado.

Debía decírselo. Llevaba varios meses inmerso en las dudas, inquieto por el encargo que le habían hecho y que no lograba poner en marcha. Bergamín, agregado en la embajada de París, daba muestras de nerviosismo por el retraso. Acaso, pensó Jaime, un hecho de esas características lograra estimularle para realizar el mural destinado al pabellón español en la Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, conocida popularmente como la Exposición Universal, que se inauguraría en junio.

Oyó movimiento en el cuarto y se dispuso a preparar la mesa en la cocina, ya había pasado la hora del almuerzo. Inés, la doncella, estaba en Grands-Augustins arreglando el desván, ayudada por otras dos mujeres, porque se lo había pedido Picasso el día anterior.

Cuando él comía en casa cambiaba por temporadas el lugar: en el dormitorio, el salón o la cocina. Últimamente era esta la dependencia elegida. Jaime colocó el mantel sobre el mármol de la mesa estirándolo al máximo, luego dispuso los platos como agradaban a su jefe, uno para cada servicio, los biscottes en una pequeña bandeja a su alcance, los cubiertos en posición correcta al igual que la servilleta, el platillo con el queso rallado que nunca debía faltar, el agua de Évian del tiempo, el vaso como una patena, la cucharilla…

Picasso apareció sonriente por el corredor, con paso decidido; en su semblante se apreciaba que había disfrutado de una buena noche y que había descansado como un lirón. Llevaba puesto un traje gris con camisa blanca y corbata azul a cuadros. Estaba muy repeinado, con el mechón que siempre cruzaba su frente bien sujeto en el lado izquierdo de la cabeza. Observó rápidamente lo que había encima de la mesa y preguntó:

—¿Buenos mediodías, o bonsoir…? ¿Y los periódicos?

—Los dejé en el salón, te los traigo.

—Toma, esto es para ti. —En ese instante comenzó a rebuscar en los bolsillos de la chaqueta que estaban a rebosar de objetos: cortaplumas, cajas de fósforos, alguna carta, facturas, cordeles, cintas, lápices, gomas de borrar… Finalmente encontró lo que buscaba en el bolsillo interior, un folio doblado—. Lo escribí pensando que te gustaría. ¡Ah! Y ya sabes que aguardo a que me enseñes lo que tú haces.

—Llevo una larga temporada de secano —respondió el secretario.

Jaime Sabartés cambió las gafas por otras de cerca y leyó apresuradamente:

Ascua de amistad

reloj que siempre está dando las horas

bandera que flota alegre

movida por el soplo de un beso sobre la mano

caricia de las alas del corazón

que se levanta volando de la punta más alta

del árbol del jardín lleno de frutas…

—Está muy bien, es hermoso, mil gracias, lo disfrutaré con más calma. Pero ya sabes que mi mayor deseo, algo que me enloquecería, es que me pintases como un gentilhombre, como un Grande de España, preferiblemente de la época de Felipe II —dijo medio en broma medio en serio, con su tono habitual.

—Te he retratado de todas las maneras, y ya habrá ocasión de cumplir con ese extraño deseo. ¡Grande de España…! Creo que podré hacerlo, no olvides que entre mis antepasados hay un virrey de las Indias y mi padre, del que no tuve la suerte de heredar su espigada planta —resaltó con un mohín de disgusto forzado—, era conocido como «el inglés» por su apariencia noble y elegante. Yo no le he hecho justicia, como es evidente. Pero, bien, te pintaré un cuadro que te sorprenderá.

—Eso espero; siempre lo haces, Picasso, y me quedo tranquilo con tu promesa. Voy a por la prensa.

A su regreso, el pintor degustaba la ensalada y le hizo una señal para que le acercase la quiche que había dejado preparada Inés para la comida.

—¿Tú no tomas nada?

—Probaré un poco de ensalada, hoy es de pasta y anchoas, como a ti te gusta. Cada día las hace mejor esa chica.

—¿Hay algo importante en los periódicos?

—En Ce Soir aparece una noticia sobre el bombardeo en las Vascongadas que debe haber sido algo terrible…

—Déjame ver —se apresuró a solicitar muy interesado.

El pintor colocó frente a él la página y, casi sin mover los ojos, leyó, releyó y grabó cada palabra de lo escrito sobre el papel en su mente. Frunció el entrecejo y apretó los labios que ahondaron más sus comisuras marcadas con penetrantes arrugas. Jaime analizaba sus gestos. Era consciente de que había salido recientemente de una crisis que comenzó a raíz de la ruptura definitiva con Olga y de las pretensiones de Marie-Thérèse con el nacimiento de Maya. Para colmo de preocupaciones, había conocido a Dora, una mujer inestable en lo emocional, y lo había hecho sin romper por completo los lazos con Marie-Thérèse. Al desasosiego e inquietud motivada por sus conflictivas y especiales relaciones con las mujeres se había sumado la guerra en España, que le estaba afectando seriamente. Además, el curso de los acontecimientos era preocupante.

En los últimos meses había trabajado poco y había dilatado, casi hasta agotar la fecha acordada, el compromiso que tenía con el pabellón español para la Exposición Universal. Jaime le había sugerido que desarrollara y utilizase como motivo una serie de grabados que hizo contra los militares rebeldes, pero él buscaba algo especial, de valor incuestionable como símbolo, le contestó. Se sentía cada vez más comprometido en defensa de los republicanos. Y el hecho de ser nombrado, siete meses antes, director del Museo del Prado, cargo que no llegó a ejercer puesto que era responsable de un museo fantasma con las obras maestras trasladadas a Valencia, permitió que su vinculación se hiciera más visible al aceptar que fuera utilizado su nombre en apoyo del gobierno de la República.

También para Jaime Sabartés aquel cúmulo de circunstancias era motivo de inquietud. Se multiplicaban las peticiones para que Picasso asistiese a distintos foros y actos; las solicitudes de visitas y encuentros eran agobiantes; la correspondencia, numerosa y difícil de gestionar. Pero lo más preocupante en aquellas fechas, lo que les hacía dar vueltas y vueltas en sus reuniones con amigos y compatriotas sobre las opciones de futuro, era ir comprobando que cabía la posibilidad, que algunos se negaban a aceptar, de que los reaccionarios llegaran a tumbar al gobierno democrático con la ayuda de Alemania e Italia. Y, entre tanto, el pueblo español sufría una sangría que desde el exterior se observaba con frialdad y escasa voluntad de respuesta para acabar cuanto antes con tanto dolor, con una tragedia que, de continuar más tiempo, dejaría una huella difícil de superar.

Allí, en París, recibían mucha información sobre la marcha de la guerra, con la pretensión de que Pablo saliera a la palestra pública para manifestar su rechazo a los rebeldes. Él no escondía sus simpatías y, recientemente, mientras tomaban un café en un local de Saint-Germain, le expresó su más profundo sentimiento sobre lo que ocurría en España. Sabartés recordaba bien sus palabras:

—Me cuentan auténticas barbaridades. Carnicerías y atrocidades que te hacen pensar en que tal vez la violencia y la crueldad es algo consustancial con los españoles: ver correr la sangre, la sangre de los caballos, de los toros y de los hombres… Sean «azules» o «rojos»; se despelleja a los curas, a los comunistas; me parece algo horrible, completamente insoportable.

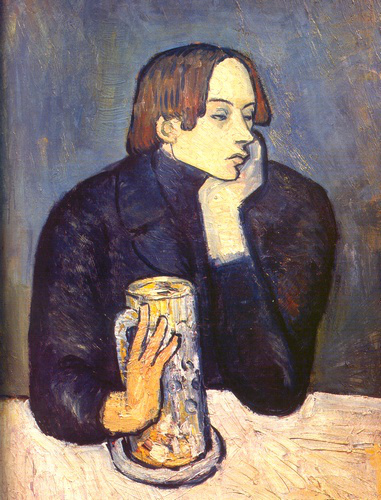

Sabartés, ardiente republicano, había envejecido más deprisa desde que regresara a París hacía ya casi dos años para ocuparse de los asuntos privados de su amigo. Casi eran unos adolescentes cuando se conocieron en Barcelona y se reunían en Els Quatre Gats. Eran tiempos de búsquedas y osadía, como los que siguieron en la capital del Sena, ávidos por explorar nuevos mundos para el arte y vivir con plenitud cada momento del día. Por entonces, durante la llamada época azul de Picasso, a principios del siglo, le hizo el primer retrato titulado El vaso de cerveza. Era la imagen de un Sabartés juvenil, sin sus gafas de miope, los quevedos que solía llevar a todas horas, acodado en la mesa del café Le Lorrain situado en el barrio latino, donde vivía el catalán y solían encontrarse con frecuencia. Picasso grabó en su mente la imagen del amigo mientras estaba concentrado en sus pensamientos, con la mirada perdida en el vacío. Le llamó tanto la atención que más tarde hizo el cuadro de memoria y sorprendió a Sabartés al enseñárselo sin haber posado ni un instante. Jaime se marchó, poco después, a Sudamérica.

Sabartes o El vaso de cerveza, 1901.

Mucho había cambiado Sabartés; ahora en sus ojos cansados se detectaba tristeza, tenía la piel apergaminada y un rictus de melancolía en los labios, aunque lo más normal en él era una mueca irónica; no en vano contemplaba la vida con bastante humor, fruto de un espíritu sarcástico. Era capaz de anunciar un desastre y una buena nueva sin modificar los rasgos de su rostro, imperturbable, y resultaba casi imposible penetrar en su interior. Había tomado la decisión de volcarse en el servicio a Picasso haciendo lo posible para facilitarle las cosas, de tal manera que tuviera todo el tiempo que deseara para dedicarse a la pintura. Le admiraba como persona y artista y se había convertido en su ángel de la guarda, en su sombra, asumiendo humildemente ese papel.

—Mon vieux —era el apelativo con el que solía nombrarle, aunque a veces también utilizaba el de «mon petit»—, esperemos que lo que aparece en este diario no se confirme porque significaría que los alemanes se implican en esta guerra, sin reparos de ninguna especie y con desvergüenza inadmisible, lo que modificaría rápidamente el curso de los acontecimientos. ¿Hay algo más en los otros periódicos, en Le Figaro…?

—No, no hay ninguna referencia —respondió Sabartés limpiándose con la servilleta.

Picasso permaneció en silencio, pensativo. Miró de reojo el ejemplar de Ce Soir y dijo:

—Bien, te propongo que salgamos a dar un paseo y a tomar un café fuera.

—Hecho —asintió el secretario.

—Sabes que esta casa encierra muchos misterios que no me son gratos, y me resulta imposible trabajar aquí.

—¿Y no te resulta un incordio tener que desplazarte hasta Grands-Agustins?

—No para mí —aseguró levantándose de la mesa y saliendo hacia el pasillo para recoger una gorra. Sabartés hizo lo propio después de ponerse la americana.

En la calle recibieron con gusto los rayos del sol. Había una temperatura agradable, casi primaveral, como correspondía a la época del año en la que estaban.

—Apenas queda tiempo para entregar el mural —observó Sabartés.

Ni siquiera miró a su hombre de confianza mientras caminaba por la calle, atraído por las extrañas figuras que se formaban en los irregulares adoquines bañados por la luz intensa del sol. De repente, se detuvo en una esquina para comprobar si había mesas disponibles bajo el toldo de un establecimiento.

Nada más sentarse, encendió un puro y comentó mientras saboreaba la primera bocanada de humo:

—Me preocupa el retraso, sí. Soy consciente de la dificultad que supone, pero mucho peor es precipitarse y luego decirse continuamente: «No es esto, se puede hacer mejor», de forma que se convierta en una obsesión que termina por resultar angustiosa…

—Desde que te conozco, y de eso ya ni me acuerdo, nunca has dejado de buscar y buscar, de llegar más lejos con cada cuadro que hacías. Creo que así nunca te harás mayor, te envidio —expuso Sabartés con su sonrisa burlona.

—La vida es camino de perfección; esto lo recuerdas, supongo. Es lo que nos decían los curas de pequeños cuando íbamos a los oficios religiosos…