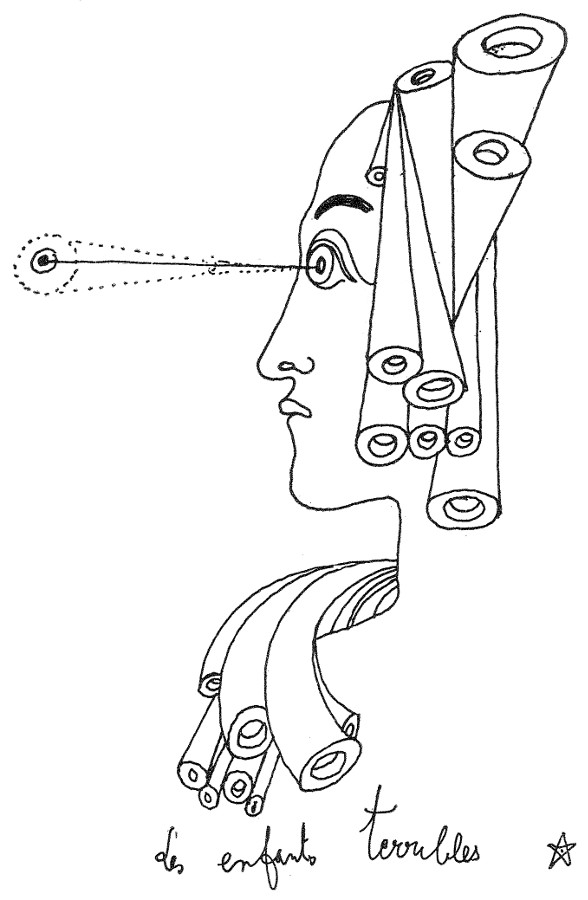

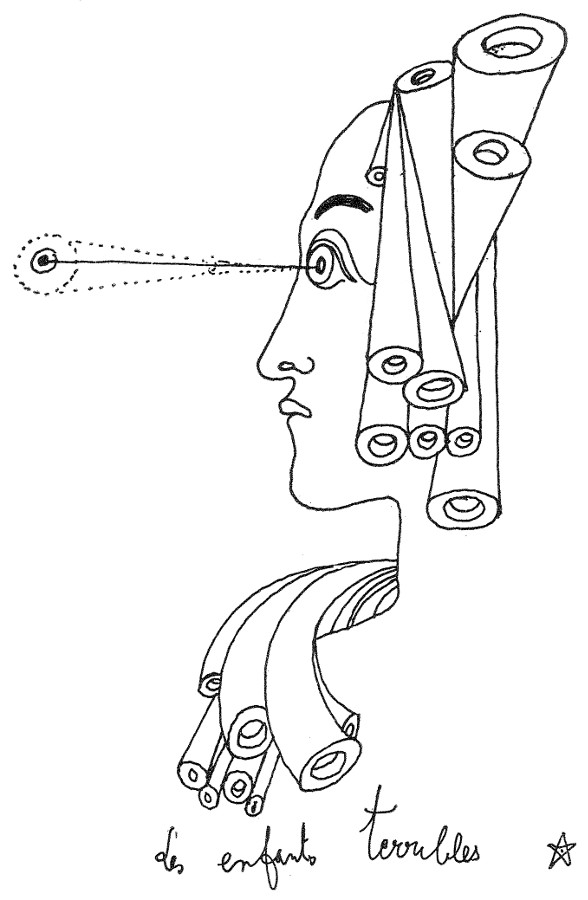

Los niños terribles

Lafcadio cree matar gratuitamente. En realidad tira por la portezuela lo que siempre ha arrojado por la ventana, el tipo que su tipo expulsa, que no puede admitir sin pena de muerte.

Lafcadio vaciando a F…, es como si se mirara en el vidrio del vagón, se apretara el ala de la nariz entre las uñas, hiciera salir la grasa muerta. Yo lo imagino después de este acto de higiene, de coquetería (el asesinato), tranquilizándose, tapándose, desempolvando de un papirotazo la solapa de su traje nuevo (1930).

El opio tiene un buen aguante. Después de una desintoxicación vuelvo a encontrar miserias que yo le atribuía y que él atenuaba; recuerdo que me torturaban las mismas miserias, en otro tiempo, cuando yo no lo conocía, (1930).

Un día, al dirigirme a la calle Henner y pasar por la de La Bruyère, donde he vivido mi juventud en el 45, hotel en el que mis abuelos ocupaban el primer piso y nosotros el entresuelo (el bajo, formado por las cocheras y el vestíbulo, no comprendía más que una sala de estudio que daba al patio, sobre los árboles del jardín Pleyel), decidí dominar la angustia que, generalmente, me hacía correr por aquella calle, como sordo y ciego. La puerta cochera del 45 estaba entreabierta; penetré bajo la bóveda. Miraba yo sorprendido los árboles del patio donde pasaba el verano entre mi bicicleta y la decoración guiñolesca, cuando una portera desconfiada se asomó por una claraboya alta, condenada en otro tiempo, y me preguntó qué hacía allí. Al contestarle que había entrado para echar un vistazo a mi casa de la niñez, replicó: «Me extraña mucho», desapareció de la claraboya, vino a mi encuentro por el vestíbulo, me examinó, no se dejó convencer por ninguna prueba, me echó casi y cerró de un golpe la puerta cochera, levantando con aquel ruido de cañoneo lejano una multitud de recuerdos nuevos.

Después de aquel fracaso, se me ocurrió recorrer mi calle desde la calle Blanche hasta el 45, cerrando los ojos y dejando arrastrar mi mano derecha sobre las casas y sobre los faroles como hacía siempre al volver de clase. Como la experiencia no dio un gran resultado, comprendí que en aquella época mi estatura era reducida y que mi mano llegaba ahora más arriba y no encontraba los mismos salientes. Repetí la maniobra.

Gracias a una simple diferencia de nivel, y por un fenómeno análogo al del roce de la púa sobre las asperezas de un disco, obtuve la música del recuerdo y volví a encontrarlo todo: mi capa, el cuero de mi cartera, el nombre del condiscípulo que me acompañaba y los de nuestros profesores, ciertas frases exactas que yo había dicho, la cubierta jaspeada de mi cuadernito de deberes, el timbre de voz de mi abuelo, el olor de su barba, las telas de los vestidos de mi hermana y de mamá, que recibían los martes.

Me pregunto cómo hay gente que pueda escribir la vida de los poetas, ya que los poetas mismos no podrían escribir su propia vida. Hay demasiados misterios, demasiadas verdaderas mentiras, demasiada confusión.

¿Qué decir de las amistades apasionadas que hay que confundir con el amor y que son otra cosa sin embargo, límites del amor y de la amistad, de esa zona del corazón en que intervienen sentidos desconocidos y que no pueden comprender los que viven en serie?

Las fechas se confunden, los años se embrollan. La nieve se derrite, los pies vuelan; no quedan huellas.

El espacio desempeña un poco el papel del tiempo. Es ya una perspectiva. Un extranjero, que juzga nuestro carácter por nuestra obra, nos juzga mejor que los que nos rodean, que juzgan nuestra obra por nosotros.

Sueño con poder escribir un EDIPO Y LA ESFINGE, una especie de prólogo tragicómico al EDIPO REY, precedido éste, a su vez, de una gran farsa con soldados, un espectro, el empresario y una espectadora.

Representación que vaya desde la farsa al colmo de lo trágico, cortada por mis discos y por un cuadro vivo: Las nupcias de Edipo y de Yocasta o La peste en Tebas.

Los niños terribles