Me es imposible recordar un primer encuentro con Proust. Nuestra pandilla lo ha tratado siempre como al hombre célebre. Lo veo, con su barba, en las banquetas rojas de Larne (1912). Lo veo, sin barba, en casa de madame Alphonse Daudet, hostigado por Jammes como por un tábano. Lo vuelvo a encontrar, muerto, con la barba del comienzo. Lo veo, con y sin barba, en aquella habitación de corcho, de polvo y de frasquitos, unas veces acostado, enguantado, y otras de pie, en un cuartito tocador de caso criminal, abotonando un chaleco de terciopelo sobre un pobre torso cuadrado que parecía contener sus mecanismos, y comiendo macarrones de pie.

Lo veo entre las fundas. Las tenían la lámpara y los sillones. La naftalina estrellaba la sombra. Él se erguía contra la chimenea del salón de aquel Nautilus como un personaje de Julio Verne, o si no junto a un marco tapizado de crespón, de frac, como Carnot muerto.

Una vez, anunciado por la voz de Céleste en el teléfono, vino a recogerme a las tres de la tarde para que lo acompañase al Louvre a ver el SAN SEBASTIÁN de Mantegna. Este lienzo ocupaba entonces un sitio en la sala de MADAME RIVIERE, de la OLIMPIA, del BAÑO TURCO. Proust tenía el aspecto de una lámpara encendida en pleno día, de un timbre de teléfono en una casa vacía.

Otra vez debía (quizá) venir alrededor de las once de la noche. Estaba yo en casa de mi vecina del primer piso, de la que él me escribía: «Cuando yo tenía veinte años ella se negaba a amarme; ¿será posible que, cuando tengo cuarenta y he hecho lo mejor de la duquesa de G.…, se niegue a leerme?».

Había yo encargado que me avisaran. Subí a medianoche. Lo encontré en mi rellano. Me esperaba, sentado en una banqueta, en las tinieblas. «¡Marcel! —exclamé—, ¿por qué no ha entrado usted, por lo menos, a esperarme en casa? Ya sabe usted que la puerta queda entornada». «Querido Jean —me respondió con su voz que él embrollaba con su mano, y que era un lamento, una risa—, querido Jean, Napoleón hizo matar a un hombre que lo había esperado en su casa. Evidentemente yo no hubiera leído más que el Larousse, pero podía haber alguna carta, etc…».

Me han robado, ¡ay!, el libro donde él me escribía versos. Recuerdo éstos:

Afin de me couvrir de fourrure et de moire,

Sans de ses larges yeux renverser l’encre noire,

Tel un sylphe au plafond, tel sur la neige un ski,

Jean sauta sur la table auprès de Nijinsky[15].

Cenábamos después del teatro con los del Ballet ruso.

C’etait dans le salon purpurin de Larue

Dont l’or, d’un goût douteux, jamais ne se voila.

La barbe d’un docteur, blanditieuse et drue,

Répetait: ma présence est peut-être incongrue,

Maís s’il n’en reste qu’un je serai celui-là

Et mon coeur succombait aux coups d’INDIANA[16].

¿Este doctor que conocía los términos exactos sirvió para la composición de Cottard? Indiana era la música de moda.

En aquella época nos enviábamos señas poéticas. Los de Correos no se enfadaban. Éstas, por ejemplo:

Facteur porte ces mots, te débarrassant d’eux,

Au boulevard Haussmann chez Marcel Proust, 102[17].

102, Boulevard Hausmann, oust!

… Courez facteur, chez Marcel Proust[18].

Proust respondía con sobres cubiertos de patas de moscas. Describía la calle de Anjou, desde el bulevar Haussmann hasta el barrio de Saint-Honoré.

Près de l’antre où volait un jour Froment-Meurice

Et de l’ineffable Nadar…[19]

He olvidado el comienzo y corto el final, pues la alabanza unida al reproche constituía su método amistoso.

Me pregunto por qué prodigios del corazón, mis queridos amigos Antoine Bibesco, Lucien Daudet, Reynaldo Hahn, conservaron el equilibrio. A pesar de numerosas cartas (una, tan bella, sobre la reposición de PARADE, comparaba los acróbatas a los Dióscuros, y llamaba al caballo gran cisne de gestos locos), dejamos de vernos a consecuencia de una broma mía. Yo había ido al bulevar Haussmann, como vecino, sin sombrero y sin gabán. Al entrar dije: «No tengo gabán, me hielo».

Él quería ofrecerme una esmeralda. La rechacé. A los dos días caí acatarrado. Un sastre vino a tomarme las medidas para un gabán. La esmeralda debía primeramente facilitarme la compra de aquella prenda. Despedí al sastre y Marcel Proust me guardó rencor por aquello. Añadía a su capítulo de agravios otros agravios en doce carillas que me encargaba de transmitir al conde de B.… Aquella interminable requisitoria terminaba con esta posdata: «En último caso, no diga usted nada».

He referido en otra parte (Homenaje a Marcel Proust, N. R. F.) la anécdota de la propina al portero del hotel Ritz. «¿Puede usted prestarme cincuenta francos?». «Ahora mismo, señor Proust». «Pues quédese con ellos, porque eran para usted».

Huelga añadir que al día siguiente el portero tuvo que aceptar el triple de aquella cantidad.

Marcel Proust no creaba personajes con clave, eso desde luego, pero ciertos amigos entraban en dosis muy fuertes en sus mezclas. No podía entonces comprender que el modelo, cuyos defectos describía como un atractivo, se negase a leerlo, no por rencor, ya que aquel modelo era incapaz de reconocerse, sino por flaqueza de ánimo. Proust exigía entonces, con cóleras infantiles, algo análogo al éxito loco de Fabre entre los insectos.

Para comprender el ambiente de la casa de Proust, id a la Comedia Francesa. Empujad la última puerta a la derecha, en un pasillo entre la plataforma y el gran foyer de los artistas: era el cuarto de Rachel. Allí, entre un calor de boca de calefacción, veréis unas fundas, un arpa, un caballete de pintor, un armonio, unos fanales de relojes, unos bronces, unos zócalos de ébano, unas vitrinas vacías, un polvo ilustre…, en una palabra, os encontraréis en casa de Proust, esperando que Céleste os introduzca. Subrayo esta semejanza a causa de Rachel, de la Berma, de todos los enigmas sagrados que hacen surgir en nosotros las coincidencias.

La sociedad llama depravación al genio de los sentidos y la condena porque los sentidos guardan relación con los Tribunales. El genio guarda relación con la corte de los milagros. La sociedad lo deja vivir. No lo toma en serio.

A la edad en que Cristo debuta con su muerte, Alejandro muere de una indigestión de gloría. Lo imagino triste, al lado de su carro, preguntándose qué podría poseer aún. Quisiera uno contestarle: América, un aeroplano, un reloj, un gramófono, la T. S. F.

Las embalsamadoras lo saturan de miel. Su orina olía a violeta. Se pregunta uno sí él no es una leyenda inventada como antídoto contra los desengaños humanos. Queda de aquel fin un perfil sobre una moneda que me dio Barrès. El anverso representa un sabio sentado. Todo el mundo sabe que el anverso y el reverso de una moneda tienen pocas probabilidades de encontrarse algún día.

Existen Cristo y Napoleón. Imposible salir de ahí. La gloria afortunada de resultado limitado; la gloria desgraciada de resultado ilimitado. En el método Napoleón, un traidor hace perder la batalla. En Cristo, un traidor hace ganar la batalla.

La estética del fracaso es la única duradera. Quien no comprende el fracaso está perdido.

La importancia del fracaso es capital. No hablo de lo que fracasa. Si no se ha comprendido este secreto, esta estética, esta ética del fracaso, no se ha comprendido nada, y la gloría es inútil.

El número no es nunca bastante numeroso. Transforma las catedrales en capillas.

Los admiradores no cuentan. Es necesario haber trastornado, por lo menos, un alma de arriba abajo. Hacerse amar por el triste desvío de las obras.

«Lo he hecho ya». «Eso ya ha sido hecho», frases estúpidas; leit-motiv del mundo artístico desde 1912.

Detesto la originalidad. La evito lo más posible. Hay que emplear una idea original con las mayores precauciones para que no parezca que lleva uno un traje nuevo.

Una mujer de setenta años me decía: «Lo que ha hecho creer que los hombres de mi generación, los miembros del Jockey, eran espirituales, es el número de vinos que se bebía entonces en la mesa».

Después de cenar, todo el mundo estaba un poco borracho. Los unos, creían decir cosas mordaces, y los otros, creían oírlas.

El opio despeja el espíritu. No hace nunca espiritual. Explaya el espíritu. No lo aguza.

EL GRAN MEAULNES[20]. EL DIABLO EN EL CUERPO[21].

El buen alumno Fournier; el mal alumno Radiguet. Estos dos miopes que acababan de salir de la muerte y que se reintegraron a ella en seguida, no se parecían; pero sus libros transmiten el misterio del reino infantil, más desconocido que el reino vegetal o animal. Franz, en clase; Franz, jinete herido; Franz, en malla de acróbata; el sonámbulo Agustín Meaulnes, la loca en el tejado, Yvonne y Marthe destruidas por la infancia terrible.

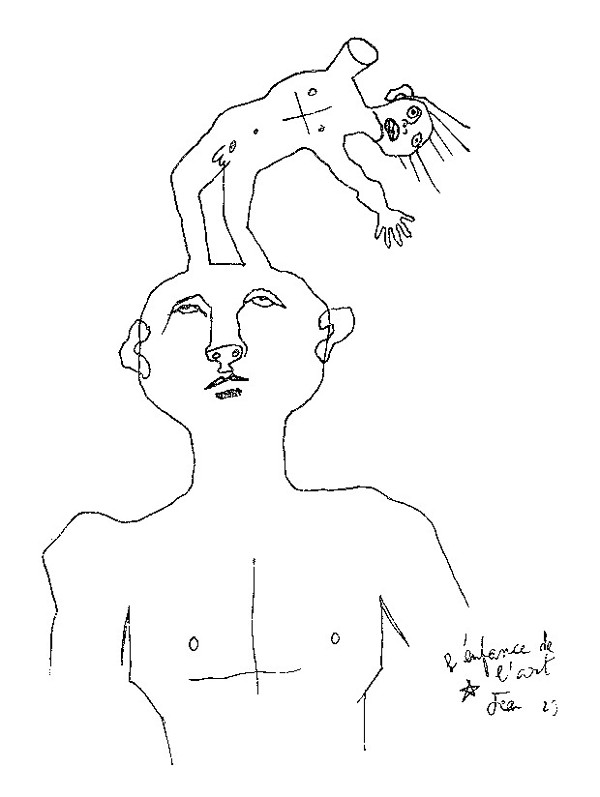

La infancia del arte

Después de la muerte de mi abuelo, al rebuscar en su atrayente habitación, que era una especie de bazar científico-artístico, encontré una caja intacta de cigarrillos Nazir y una boquilla de cerezo. Me guardé aquel tesoro.

Me veo una mañana de primavera, en Maisons-Laffitte, entre las altas hierbas y los claveles silvestres, abriendo la caja y fumándome uno de aquellos cigarrillos. La sensación de libertad, de lujo, de porvenir, fue tan fuerte, que nunca, sucédame lo que me sucediere, encontraré nada semejante. Aunque me nombraran rey o me guillotinaran, mi sorpresa, mi extrañeza, no serían más intensas que aquella abertura prohibida sobre el universo de las personas mayores; universo de penas y de amargura.

Hay una cosa que todavía me encanta y que me vuelve a la infancia: el trueno. Apenas arrulla, apenas sigue a un vasto relámpago malva, me invade una dulzura, una lasitud. Odiaba yo nuestra casa de campo vacía, los unos y los otros que se marchaban (ocupados fuera), como detesto que lean un periódico delante de mí. La tormenta aseguraba una casa llena de gente, fuego, juego, una jornada íntima y sin desertores. Es, sin duda, la antigua sensación de intimidad la que provoca en mí esa alegría al oír el trueno.