Etiquetas que pondrían los periódicos o la policía sobre todos aquéllos a quienes amamos, admiramos, veneramos. Leonardo de Vinci, por ejemplo.

Hay además ciertos clichés superiores de la gente enterada. Pero la juventud anamita no fuma ya. En Indochina el pueblo no fuma ya. No se fuma a bordo, más que en los libros.

Cuando oigo una de estas frases, cierro los ojos, y vuelvo a ver el puesto de los boys en el X.…, uno de los más amplios paquebotes de la línea Marsella-Saigón. El X.… se disponía a zarpar. El comisario de a bordo, fumador amigo mío, me había propuesto la escapatoria. A las once de la noche cruzamos los muelles desiertos y trepamos por la escala hasta el puente. Se trataba de seguir a nuestro guía a toda velocidad y de no tropezar con ninguna ronda. Saltamos amarras, bordeamos columnas, templos griegos, atravesamos plazas públicas, laberintos de máquinas, de sombra y de luna; nos equivocamos de escotilla y de corredores, dé tal modo, que el pobre guía empezaba ya a perder la cabeza, cuando suavemente, el gran olor peculiar nos puso en el buen camino.

Imaginaos unos enormes sleepings, cuatro o cinco alcobas, donde fuman sesenta boys, sobre dos pisos de tablas. En cada alcoba, una larga mesa ocupa todo el espacio vacío. De pie sobre estas mesas, cortados en dos por una nube aplastada e inmóvil a la altura de la mitad de la habitación, los rezagados se desnudan, tienden esos cordeles donde les gusta colgar la ropa, y se frotan suavemente un hombro.

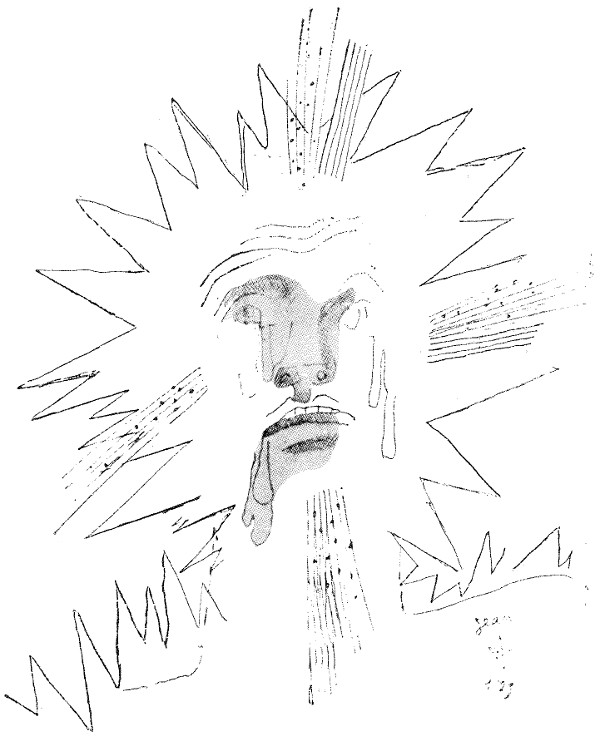

La escena está iluminada por las lamparillas, en cuya punta chisporrotea la droga. Los cuerpos se colocan unos sobre otros y, sin provocar la menor sorpresa ni el menor desagrado, nos sentamos allí, donde no quedaba realmente sitio para nadie, con nuestras piernas como engatilladas, y nuestras nucas apoyadas sobre unas banquetas. El alboroto que promovemos no molesta siquiera a uno de los boys, que duerme ahora con la cabeza apoyada en la mía. Una pesadilla lo convulsiona; ha caído al fondo del sueño que lo ahoga, que le entra por la boca abierta, por las gruesas narices, por las orejas despegadas. Con su rostro tumefacto, cerrado como un puño furioso, suda, se vuelve, desgarra sus andrajos de seda. Me parece que un golpe de bisturí lo liberaría, ahuyentaría su pesadilla. Sus muecas hacen un contraste extraordinario con la calma de los demás, calma vegetal, calma que me recuerda algo familiar… ¿Qué? Sobre estas tablas, los cuerpos apelotonados, en los que el esqueleto visible bajo la piel muy pálida no es ya más que el armazón delicado de un sueño… En realidad son los olivos de Provenza lo que estos jóvenes fumadores me evocan, los olivos retorcidos sobre la tierra roja, lisa, y cuya nube de plata permanece suspendida en el aire.

En aquel puesto, no estaba lejos de creer que tanta ligereza profunda era lo único que permitía flotar sobre el agua al navío monumental.

He querido tomar notas durante mi estadía en la clínica, y sobre todo contradecirme, a fin de seguir las etapas del tratamiento. Convenía hablar del opio sin trabas, sin literatura y sin ningún conocimiento médico[12].

Los especialistas parecen ignorar el mundo que separa al opiómano de las otras víctimas de los tóxicos, la droga de las drogas.

No intento defender la droga; intento ver con claridad en lo oscuro, penetrar en la entraña de la cuestión, abordar de frente problemas que se abordan siempre de soslayo.

Supongo que la moderna escuela de Medicina empieza a sacudirse el yugo, a rebelarse contra unos prejuicios ridículos, a seguir la marcha de su época.

Cosa extraña. Nuestra seguridad física acepta médicos que corresponden a los artistas a quienes nuestra seguridad moral rechaza. ¡Ser curado por un Ziem, un Henner, un Jean Aicard!

¿Descubrirán los jóvenes, o bien un método activo de desintoxicación (el método actual sigue siendo pasivo), o si no un régimen que permita soportar los beneficios de la adormidera?

La Facultad odia la intuición, el peligro; quiere prácticos, olvidándose de que los tiene gracias a los descubrimientos que chocan al principio contra el escepticismo, una de las peores especies del confort.

Oponen este argumento: el arte y la ciencia siguen distintos caminos. Es inexacto.

Un hombre normal, desde el punto de vista sexual, debiera ser capaz de realizar el acto amoroso con cualquiera e incluso con cualquier cosa, pues el instinto de la especie es ciego; trabaja al por mayor. Esto es lo que explica las costumbres acomodaticias, atribuidas a vicios, del pueblo, y sobre todo de los marinos. Sólo cuenta el acto sexual. El bruto se preocupa muy poco de las circunstancias que lo provocan. No me refiero al amor.

El vicio comienza en la elección. Según la herencia, la inteligencia, la fatiga nerviosa del sujeto, esta elección se refina hasta llegar a ser inexplicable, cómica o criminal.

Una madre que dice: «Mi hijo no se casará más que con una rubia», no sospecha que su frase corresponde a los peores embrollos sexuales. Disfraces, mezclas de sexos, suplicios de animales, cadenas, insultos.