Los recetarios manuscritos se han escrito por muchas razones. Algunas han sido comentadas ya. Pero, al margen de lo que la mujer proyecte y construya para su cocina, otra realidad se le ha ido colando por todas las rendijas. En las recetas que anotaba estaba presente lo que se producía alrededor y faltaba lo que se había perdido, y quedaba registrado lo que llegaba de fuera y su periodicidad, el mercado del lugar, los barcos a vapor cruzando el Atlántico con carnes y ultramarinos, los vagones del ferrocarril difundiendo el consumo de la patata, la industria conservera, la red de frío y los congelados, los alimentos transformados y semipreparados, y además lo que otros decían que debía comer, que no podía faltar en su mesa o que estaba a la última. Y por supuesto la tecnología que iba incorporando: la cocina económica, el gas, la nevera, la olla exprés, la batidora, las baterías de cerámica, el aluminio… Todos estos modificadores han influido en los manuscritos. En las páginas que siguen se comentará cómo han afectado los cambios registrados a lo largo de los doscientos años en que fueron escritos.

A medida que se analizaban los resultados para los distintos grupos de alimentos, se verificaba la pérdida de especies y variedades. Ocurría con los vegetales: la ciruela almisquiña, la cidra cayote, la naranja china… Y ocurría también con el pescado, la caza y las aves, que dejaron atrás el consumo habitual de tencas, lampreas, liebres, gallinetas, capones, palomas y gallos. Disminuyó también el aprovechamiento de piezas de carnes de matadero y, por supuesto, la casquería. Se ha perdido diversidad y con ella el conocimiento del uso cultural de las mismas: los primeros manuscritos distinguían entre harina en flor o floreada, candeal y de barrica, según el dulce o receta que fueran a preparar; a medida que avanzó el siglo XX solo escribían harina. También especificaban la pieza de carne o el tipo de tocino o hueso que correspondía a cada receta: si era pectoral o espalda o magro y así hasta 31 que son citadas en los manuscritos[426].

Esa tendencia a la pérdida de especies, variedades y de la cultura asociada a su tratamiento no es, por otra parte, privativa de Andalucía. Durante el siglo XX y con más intensidad a partir de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la agricultura industrial, el coeficiente de extinción de especies del planeta se ha multiplicado por mil respecto a la media registrada en su historia[427]. Hasta ese momento y desde hace unos tres mil millones de años, el proceso de diversificación de especies y su número habían crecido. Se calcula que a lo largo de la historia, de las 300.000 plantas fanerógamas conocidas, el ser humano ha utilizado más de 7.000 especies para su alimentación. En la actualidad, la FAO estima, que se han perdido el 75% de las variedades de cultivos agrarios y que tres cuartas partes de la alimentación mundial dependen de apenas doce especies vegetales y animales, con la vulnerabilidad alimentaria que eso supone. Ese proceso, que ha aumentado la interdependencia entre países, es precisamente el que, de manera indirecta, desvelan estos manuscritos. Pero a medida que se reducía la diversidad biológica, se diversificaba la nomenclatura de las recetas y, por supuesto, la oferta alimentaria, controlada por las grandes cadenas de distribución. Nunca hubo más alimentos y envueltos en más colores entre los que escoger ni más recetas por hacer que en la actualidad.

Ese proceso de diversificación y multiplicación de las recetas comienza en Francia a principios del XIX y avanza en el XX hasta resultar en la actualidad prácticamente incontrolable con su difusión a través de Internet. La proliferación de recetarios, que se compran pero no se practican, y la divulgación culinaria en los medios, desde la prensa a la radio, televisión y la red, han multiplicado las posibilidades virtuales de la cocina. Se ofrece un universo culinario sin límites, sin más límites que las posibilidades reales, económicas y de dedicación, de cada individuo. Parece como si la posibilidad de nombrar muchas comidas distintas velara la reducción en la diversidad biológica que padece el planeta, igual que deja a un lado la desigual distribución de los recursos. Lo que se nombra es, aunque no todo lo que es sea nombrado. Y es a medida que se nombra la diversidad alimentaria y culinaria, que cobra significación y adquiere, entre otras cuestiones, capacidad para velar la pérdida de diversidad biológica y de equidad en la distribución. Consigue significar, en definitiva, un universo de alimentos al que todos en principio, gracias a la mejora en los transportes y conservación y finalmente a la red, parecen tener acceso potencial. Esa democratización virtual contrasta con la tendencia a una realidad alimentaria desigual y empobrecida. A continuación, se analizará cómo fue cambiando el modo de nombrar las recetas en los documentos estudiados, su relación con los publicados y con el contexto en que fueron anotados.

Hasta el último cuarto del siglo XIX, los títulos de las recetas consistían solo en nombrar el ingrediente principal: Carnero, Pescado, Arrós; el ingrediente y el procedimiento: Carne fiambre, Gallina rellena, Guiso de mero, Alcachofas asadas; en menor medida el ingrediente y la grasa: Chícharos con manteca de Flandes, Perdices asadas con aceyte; analogías: Vacalao como anchoas; y los pocos topónimos que habían hecho célebres algunos dulces: Tortas de Morón, Receta de rosquillas de Loja[428]. Las denominaciones específicas se reservaban para las que habían adquirido categoría de modelo culinario, la mayoría provenientes de las cocinas medievales y andalusíes: escabeches, empanadas, albóndigas, en pebre, buñuelos de viento[429], pella de manjar blanco. Y por supuesto para los dulces, que eran comidas especiales para momentos especiales y como especiales debían ser nombrados: alfajores, mantecados, roscos y un largo etcétera a los que se podía añadir apelativo: Torrijas reales, Torta de dama. Hubo eso sí una excepción: una vez más, en Cádiz y su radio de influencia. La ciudad abierta al Atlántico, a la ilustración y al liberalismo, aprendía los modos cosmopolitas de sus comerciantes e intelectuales, italianos, franceses, ingleses. Anotaron recetas como Zanpalo presto o guiso de pescado[430], Capón a la tudesca, Visvistil o guizado de baca á la inglesa o Quet especie de budi a la inglesa[431]. La modernidad no estaba solo en Madrid o Barcelona, también en Cádiz.

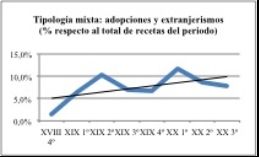

Fuera de esas recetas, los primeros extranjerismos que se nombran corresponden a los que se incorporaron a las cocinas de España en el XVIII: budín, fricasé, pulpetón, volován, menestra, áspic, recetas a la inglesa. Y ya en el XIX, croquetas, bistec, papillote, suflés, huevos mole, rosbif, ragú… y muchas salsas. Esas salsas que desde Carême se habían multiplicado en la gastronomía partiendo de las cinco básicas[432]. Un cambio en el fondo o en la ligazón producía una nueva salsa. Ya solo quedaba nombrarla. Los domésticos van a la zaga de los publicados, absorbiendo los nombres que significaban distinción. Pero en este punto convendría diferenciar entre dos bloques de recetas: las que vinieron de Inglaterra y Francia sobre todo, pero que las cocinas españolas incluidas las domésticas hicieron propias, en concreto estos seis modelos: budines, croquetas, menestras, bistecs, foie gras y bechamel. Y otro bloque conformado por las que mantuvieron el nombre extranjero, como Coquilles de furbotin florentine o Hours d’Oeuvre[433], creaciones de grandes chefs como el Volován a la financiera de Carême y, en general, las recetas «a la»: a la genovesa, a la lionesa, a la parisiense… Este bloque arraigó con más fuerza en las cocinas profesionales que en las domésticas incluidos los recetarios de élite, y sobre todo, a diferencia de las anteriores, pasaron pronto de moda. Sin embargo representan el 52’7% de las 364 recetas de origen extranjero anotadas en estos manuscritos. Corresponden en gran medida al pico de finales del XIX que se observa en el gráfico.

Fuente: Elaboración propia

Pero es que el otro bloque, estando representado solo por los 6 modelos —budines, croquetas, bistec, menestra, huevos mole y foie gras— alcanza el 47’3% restante y es responsable también del pico del siglo XX, cuando ya estaban plenamente asimilados y habían pasado a formar parte de las cocinas de España. Las croquetas participaron, además, y fueron en gran medida responsables del aumento de los fritos. Como en otras ocasiones, algo que venía de fuera no solo se asimiló y terminó siendo típico, sino que sirvió para hacer patria, al menos a la Condesa de Pardo Bazán que defendió a las croquetas españolas frente a las francesas[434]. Como sirvió para hacer justicia a la demanda de retornar a los fritos que hiciera Thebusem, aunque en este caso fuera gracias a una forastera adoptada[435]. Volviendo al segundo bloque de recetas, al que mantuvo los nombres extranjeros, no aumentó en los manuscritos hasta finales del XIX, con mucho retraso respecto a otras cocinas europeas y a los recetarios publicados que las fueron adoptando en España[436]. Las referencias de recetarios españoles a otras naciones existía, sin embargo, de antes: el Arroz a la portuguesa se hacía en el XVII, el Cuaxado turco en el XVIII[437]. Pero el sentido era otro y se trataba de excepciones. La apertura se produjo en el XIX y se consolidó a principios del XX[438]. La dulcería no se quedó atrás, más bien tomó la delantera[439]. También en los manuscritos proliferaron los dulces de nombres extranjeros, en particular en los de la alta burguesía de las campiñas y de Cádiz y Ronda. En sus distinguidas mesas se sirvieron, además, platos a la francesa, a la parisiense, a la provenzal, a la borgoñona, a la vienesa, a la italiana, a la milanesa, a la polaca, a la financiera, marengo y a la moda[440]. Algunas pertenecen precisamente a los manuscritos de familias vinculadas con Madrid o que contrataban a hombres como profesionales de sus cocinas. Son las que llevaron al hartazgo al andaluz Thebussem. Porque así era: de Carmona a Sevilla y de Cádiz a Jerez se comía en francés y en inglés.

Esa influencia en algunos manuscritos de la cocina francesa, que en España se había convertido en indispensable para restaurantes y banquetes, no se hizo, sin embargo, extensiva a los títulos de corte orientalista. La cocina francesa arropó con su indiscutido prestigio muchas denominaciones de tono orientalista. A la saga le fueron Italia y otras naciones europeas. La empresa colonizadora dio color y tono a la cocina. Es cierto, sin embargo, que el influjo de la fiebre viajera que inició el Gran Tour, movilizando a la realeza, aristocracia y alta burguesía desde Génova hasta el Cairo en el afán de estar donde había que estar, confirió a la cultura de Occidente, cocina incluida, ese tono orientalista que fascinaba a pintores y literatos[441]. Ese mismo espíritu debió ser el que llevo a Ángel Muro a escribir, tras su viaje a Marruecos, Ocho días en Tánger, donde mostraba más aprecio por el cuscús que por los tangerinos[442]. Pero también es cierto que los recetarios españoles no abundan en referencias a recetas orientalistas, salvo la salsa árabe y poco más. A la hora del exotismo, las cocinas de España se volvieron hacia sus últimas colonias. En estos manuscritos hay recetas a la criolla, a la cubana y rifeñas e incluso al estilo de Veracruz —todas aparecen también en los publicados—, pero solo una a la oriental. No interesaba cualquier lugar remoto, sino aquel que confería prestigio a la metrópolis. Estas recetas no suponían, además, cambios radicales al paladar como parece indicar la rareza de los títulos. A la criolla se refería a platos condimentados con ajo, perejil, vinagre y pimienta, base muy común en España. Cuando era a la camagüeyana se añadía a lo anterior avellana y zumo de limón. De igual modo, las almejas a la cubana eran con manteca, ajo, perejil, cebolla y pimienta, muy parecidas a otras almejas guisadas de estos manuscritos. Y si era el Vizocho rifeño, solo se distinguía de los españoles por los dátiles. Esta forma de versionar recetas dándoles nombres exóticos, que se gestó en los países que lideraron la empresa colonizadora del XIX y tuvo eco en todas las cocinas europeas, sirvió de estímulo para las cartas de los restaurantes y para publicar recetarios. Distinguía y vendía. Pero, además, entiendo que es el embrión de las cocinas étnicas que tanto han proliferado durante el siglo XX en todo Occidente. Esos nombres daban cuenta de un interés mutuo entre las cocinas de Occidente y Oriente —también estas adoptaban gustos occidentales— y abría una opción que terminaría siendo de suma utilidad a la hostelería. Primero ampliando y confiriendo atractivo a las cartas, gracias a recetas que tenían de oriental el nombre más que el sabor, y posteriormente, una vez que el gusto era proclive al exotismo, apoyando la apertura de restaurantes étnicos que han terminado por convertirse en el principal atractivo de la oferta turística y culinaria de muchas ciudades occidentales. Esas cocinas étnicas ofrecen reinterpretaciones que poco tienen que ver con las cocinas de las que toman el nombre: la comida china, camboyana, persa, libanesa o marroquí que se come en Europa resulta irreconocible a los chinos o a los marroquíes, igual que los europeos que viajan a China o Marruecos se extrañan al descubrir una cocinas que no se parecen a las de los restaurantes étnicos de sus ciudades. Pero eso no es raro. Es lo normal: en cocina se da nombre nuevo a lo que se quiere ofrecer como novedad, aunque el contenido del plato permita conectar con la tradición culinaria, y se mantienen los nombres antiguos cuando se incorporan ingredientes o condimentos nuevos, pero se pretende que el plato sea considerado el de siempre[443]. Al respecto habrá más que decir.

La fiebre extranjerizante duró en los manuscritos hasta los años treinta, mayormente para los dulces: bavarois, saboyas, montblanc… El resto eran los que se habían españolizado. Pero a la Guerra Civil siguió la Guerra Mundial y las referencias a los Aliados fueron borradas de cartas y establecimientos. En los manuscritos, solo algunos de clase media urbana, mujeres leales a la Parabere y lectoras de revistas extranjeras, mantuvieron el tono: Sauté de veau au curry, Steak haches au gruyere[444]. Para el resto, los filetes fueron en ruedas a la española y los huevos, a la bandera, también española. Pero eso merece otro capítulo: el de las cocinas regionales. Ahora es suficiente con decir que la remesa de nombres nuevos, en esta ocasión regionales y castizos, incrementó, una vez más, las anotaciones en los manuscritos.

Al tiempo que la Sección Femenina moldeaba cocineras, la tecnología —olla exprés, batidora— abría una nueva gama de posibilidades y las revistas, en este caso Mundo Cristiano y Burda, ofrecían novedades a las amas de casa, atentas a sumar esfuerzos para economizar, quedar bien y estar a la moda. Los manuscritos fueron incorporando con cuenta gotas el cóctel de gambas, el Steak Tartar, los donuts. Y curiosamente el tono grandilocuente que los recetarios publicados habían dado a la cocina a principios de siglo se conservó justo en los manuscritos de familias venidas a menos, a veces abaratando antiguas recetas, otras dando nombres pomposos a platos sencillos. Eran comidas de bajo coste pero con buena presentación y mejor nombre: Molde de guisantes a la financiera, Corona de puré con bacon, Croquetas de salchichas de Franfut. El caso es que ninguna receta se quedara sin nombre y, a ser posible, dos apellidos. Y es que lo que se nombra es o, al menos, pretende serlo. En definitiva, las modas y los extranjerismos sirvieron para dar nuevos nombres a las recetas, para aumentar el repertorio y, a la larga, para cargarlos de significados. Pero quizá fuera más el ruido que las nueces. Los extranjerismos parecen muchos, pero son solo el 8’1% del total de las recetas. Es decir, que estos manuscritos bebieron sobre todo de sus fuentes.

Los recetarios domésticos están impregnados, además, de sentido práctico. La sustitución de un ingrediente principal por otro más barato o fácil de conseguir, las alteraciones leves de una receta expresadas como «otro modo de», las imitaciones, las elaboraciones previas que sirven para conferir versatilidad a la cocina, condimentar o mejorar la presentación y, por supuesto, el aprovechamientos de sobras suman muchas recetas, exactamente 400. Corresponde por otra parte a una tendencia que también se manifestaba en los recetarios publicados, como los de Muro y Calleja[445]. Al respecto, conviene recordar que esas opciones culinarias han sido asequibles a familias de clase media alta, no de clase baja como podría parecer en un principio. El caso de los aprovechamientos de sobras es claro: para cocinar restos es necesario, para empezar, tenerlos. La mayoría de los andaluces y de los españoles no han gozado entre mediados del XVIII y mediados del XX de carnes y pescados en abundancia para que, después de comer todos —el servicio tenía con frecuencia rancho aparte—, sobrara en la fuente o en la olla comida suficiente como para ser reciclada en una nueva elaboración. Pero, además, hacía falta servicio doméstico abundante, mano de obra barata en la cocina, dedicada a separar lo aprovechable de lo que no lo era, a desmenuzar, ligar con otros ingredientes y condimentos, dar forma presentable a esos restos y hornearlos, freírlos o guisarlos, que han sido los procedimientos más empleados. Quiere decir que debían tener horno o cuajadera, y aceite abundante en el caso de los fritos, de lo que carecían las clases bajas incluso en las comarcas olivareras. El milagro que la dedicación a la cocina producía sobre los restos se llamaba budines, flanes, friturillas, croquetas y platos de horno. Servidos en bandeja de plata por un servicio uniformado con cofia, guantes y delantal almidonado, lucían como si no fueran las sobras que en realidad eran. Por el contrario, a las mujeres de clase baja, aún cuando no trabajaran fuera de casa que muchas lo hacían, se les iba el día lavando la ropa a mano, aljofifando los suelos de rodilla, limpiando las legumbres y cuidando de sus muchos hijos. ¡Para friturillas estaban! Durante el trabajo de campo, se ha constatado además como entre aquellos que han pasado hambre o apreturas existía una reacción a utilizar restos, incluso si solo se trataba de guardarlos en la nevera. Preferían guisar lo justo o dárselo a los perros o a las gallinas, si las tenían. El lema entre ellos es ¡Que no falte de nada!: perseguir la abundancia que no tuvieron y huir de todo cuanto significa miseria o estrechez. Y esa actitud suelen transmitirla a hijos y nietos, aunque estos no hayan vivido periodos de escasez[446].

Entre los manuscritos estudiados no hay recetarios de clase baja, entre otras cosas porque muchos eran entonces analfabetos. Y todos, salvo los de dulces y el cortijero[447] tienen recetas de aprovechamientos de restos. En algunos casos era evidente, como ocurre con la sopas de pan, los purés de legumbres y la ropa vieja, que es carne del cocido en hebras condimentada y rehogada con un sofrito. En otros, se observa cómo el modelo ha evolucionado hacia el aprovechamiento. Es el caso del sobrehúsa, que todavía conserva el nombre en algunos pueblos gaditanos para un guiso con restos de pescado frito, pero que en el Siglo de Oro era sobrenombre de una Cazuela de «azenorias» y pescado cecial, con verdura, perejil, hierbabuena, cilantro verde, todas especias, canela, miel o azúcar, y vinagre; es decir, agridulce[448]. En estos manuscritos tiene el significado actual de aprovechamiento de restos, que comparten otras recetas de guisos de pescado frito y el Sámpalo o Zámpalo presto o guiso de pescado, que aparece en dos recetarios gaditanos separados por pocos kilómetros y cien años, pues uno es de finales del XVIII y otros del XIX[449]. Evolución parecida sufrió el fricasé, que de ser un guiso de carne se convirtió en un guiso de restos[450]. Y restos suelen ser también los ajopollos de carne o pescado, que fueron cambiando la condimentación pero mantuvieron la utilidad, y las empanadillas y albóndigas de pescado, que en sus descripciones delatan lo que son: «Cuando ha sobrado merluza frita o cocida se le separan las espinas»[451]. Esa atención a las descripciones, revisando receta a receta, ha sido necesaria también para las tortillas y para los budines, siendo de restos los de pescado, carne y algunos de pan o arroz. Resulta significativo que los budines, fricasé y croquetas, llegados de Inglaterra y Francia, tuvieran tan buena acogida en las cocinas de España. Considero que su éxito está directamente relacionado con la versatilidad que confirieron a la presentación y a las posibilidades de aprovechar restos. El éxito no fue corto ni temporal: en estos manuscritos las recetas de budines cubren todos los periodos y suman más que todos los asados, algo más del doble que los escabeches y el quíntuple que los adobos o las cazuelas, todos ellos tan «típicos».

El sentido práctico de los recetarios domésticos se hace también patente en las recetas «para»: adobos para pescado, gelatinas para la caza o la carne, masa para empanadillas y pasteles salados, rellenos para las aves, recomendaciones para la matanza, reglas para las conservas y masas, natas y cremas para dulces… Es decir recetas con fines muy diversos y pertenecientes a muchas tipologías, pero con una predisposición común a obtener rendimiento del esfuerzo en la cocina y una actitud versátil que es la que caracteriza a los recetarios domésticos. Y el sentido práctico trasluce también en las sustituciones, imitaciones y falsificaciones[452]. Entre las primeras, Crema para empanadas si no hay perdiz, Bacalao o pescada con tomate, Pescado o carne de bistek, Compota de membrillo o manzana[453]. Se refieren, por tanto, a sustituir una fruta por otra o la caza por carne cuando no es temporada, un pescado por otro o incluso pescado por carne; también a cambios en los condimentos y en el vino. En los últimos manuscritos la posibilidad se hace extensiva a la sustitución del pescado fresco por congelado. En definitiva, procedimientos culinarios y combinaciones de condimentos que permiten al ama de casa adaptarse a lo que hay: a lo que da la temporada, a lo que tiene en casa, a lo que da de si el bolsillo. Y es precisamente este último condicionante el que suele originar las imitaciones y falsificaciones. En los manuscritos se traduce en Receta para la confección de queso de Flandes imitado, Jabalí falsificado, Fiambre imitando al foie gras[454]. No eran, por otra parte, excepción: en 1877 se publicaba Falsificaciones de los alimentos y bebidas o diccionario de las sustancias alimenticias[455] que da testimonio de la frecuencia con que se falsificaban la sal, la canela, el azúcar, el aceite de oliva, el arroz o el bacalao entre otros, y se adulteraban los embutidos, el vinagre, la pimienta y el pimentón[456]. Solo que las falsificaciones domésticas se hacían con otro objetivo y más precaución y mayor esmero. A diferencia de los restos, las sustituciones de los manuscritos tuvieron, a partir de mediados del XIX y con excepción de la posguerra, tendencia a la baja, relacionada probablemente con el descenso en las recetas de caza y de conservas vegetales, que eran en gran medida sus demandantes, y con la referida multiplicación de los títulos de las recetas: ya no hacía falta dar alternativas entre menudillos y jamón, sencillamente adjudicaban un nombre a cada versión.

Pues bien, como se adelantó, este grupo de recetas —restos, sustituciones, falsificaciones, «para»— suman 400. Hay que considerar, sin embargo, que no se han contabilizado muchas otras sobre las que existían dudas respecto a si se hacían con restos o, por ejemplo, con carnes de segunda o tercera. Es el caso, a pesar de que en ocasiones confiesen que usaban restos, de las ensaladillas rusas, croquetas, empanadas, albóndigas de carne, hortalizas rellenas (cebollas, tomates, patatas, pimientos), algunos horneados con bechamel, cuajados y espinacas con garbanzos. El número de recetas casi se duplicaría, pero no parece necesario sumar más. Basta para concluir que el sentido práctico era fundamental en estos recetarios de clases altas y medias. Más incluso que la posibilidad de representación social que suponía llevar a la mesa platos con nombres extranjeros o altisonantes, que no alcanzaban tan alto número de recetas. Y, además, no eran objetivos excluyentes. Muy al contrario, se desarrollaron a la par y formaron parte de un mismo proceso de transformación y adaptación de las cocinas del momento a las exigencias económicas y sociales de la clase que los alentó: las recetas de aprovechamientos de restos se quintuplicaron en el último cuarto del siglo XIX, precisamente cuando despegaron los extranjerismos en los manuscritos. Entre 1875 y 1950 acumularon el 76% de sus recetas, mientras que los extranjerismos aglutinan en el mismo periodo el 66’2%. Es también a finales del XIX cuando sentaron plaza el puré de patata, el arroz en blanco, los fritos y las salsas, que fueron multitud en los recetarios publicados y también en los manuscritos, donde a partir de entonces no conocieron el declive. Cuatro ases que sirvieron para ampliar el espectro culinario, aprovechar restos y abrir en abanico las posibilidades de presentación de recetas nuevas y antiguas. Gracias a ellos y al resto de resortes antes citados, las amas de casa de la alta burguesía, que vivían a caballo entre las capitales y sus fincas y pueblos, pudieron ejercer con maestría el papel de directoras del complejo entramado doméstico que les confería su posición social, el abundante servicio, la riqueza de avituallamiento de sus casas y las exigencias del nuevo orden y servicio de la mesa. Estos cambios de comportamientos en la transformación culinaria de los alimentos y en su presentación tanto material como nominal generaron nuevos modelos y desbancaron a otros que parecían bien afianzados, como las empanadas, los hojaldres y los cuajados. En esa basculación que se produjo en las cocinas domésticas de entre siglos está también el embrión del cambio radical en el papel que el pan y las masas de trigo han sufrido en las cocinas y hábitos alimentarios del siglo XX.

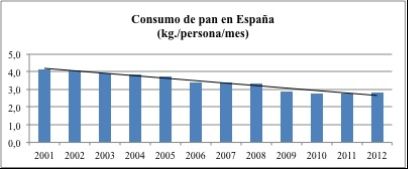

Sobre la caída en picado del pan en el siglo pasado no hay dudas. Si se arrastran los datos que estiman su consumo por persona y día en Sevilla a mediados del XIX en 498 gr[457] hasta la encuesta nacional de Varela de 1964[458] el resultado, con el margen de error que producen sus distintos alcances, es solo de 100 gr diarios. Sin embargo, entre 2001 y 2012 el consumo de pan por habitante descendió en un 31,7%.

Fuente: Elaboración propia

Ese desplome está relacionado con muchos factores, entre los que la globalización de las redes de distribución alimentaria, la proliferación de grandes superficies, la diversificación de la dieta y, como rebote de todo lo anterior, la industrialización del pan y su pérdida de calidad, son importantes. Contra la mala calidad del pan industrial, que endurece a la hora de salir del horno y no sabe a nada, claman algunos con razón: ¿Cómo se ha podido desvirtuar hasta ese punto el alimento base de toda Europa y el Mediterráneo? ¿Hasta qué punto se ha perdido dignidad alimentaria en esa renuncia a la bondad de un alimento elemental y barato? Pues quizá por una evidencia semejante a la que parecen no querer ver quienes claman en defensa de la familia tradicional, argumentando que es la base de la sociedad. Es seguro que la familia necesita ayuda y que la pérdida de natalidad pondrá en jaque a Europa, pero la base de la sociedad, la que mantiene al estado aunque no reproduzca a la sociedad, es el contribuyente, de ahí que existan y se legalicen opciones familiares distintas de la tradicional. Pues con el pan ocurre igual: se puede repetir hasta la saciedad que el pan es la base de la alimentación, pero lo cierto es que no lo es, aunque siga significándolo en el imaginario colectivo.

Esos significados tienen raíces milenarias que se han prolongado hasta el pasado reciente. Las países ribereños del Mediterráneo han intercambiado cereal durante siglos, han regulado su producción y distribución, y han desplegado una amplia gama de elaboraciones: burgul, pasta brik, phyllo, paklavas, couscous hasu, hasid, asida, bziza, askif, taruait, tagulla y muchos panes[459]. La harina y el pan han formado parte, asimismo, de las cocinas de España, con pocas diferencias de unos territorios a otros: sopas, gachas, poleás, jeringuillas, migas, tortas, empanadas, etc. Y si las ha habido, que ciertamente no se han comido las mismas sopas ni ha habido migas en toda España, ha sido, sobre todo, en razón de la especialización productiva, las redes de mercado y la difusión territorial de modelos culinarios, ya fueran orales o escritos. Los límites administrativos y políticos que han configurado las provincias, regiones y comunidades autónomas son realidades muy recientes para determinar a un modelo culinario tan antiguo como las sopas y las comidas de pan.

Del mismo modo, la divisoria en la forma de consumir el pan ha sido antes socioeconómica que territorial. La mayoría de la población de España, de norte a sur y de este a oeste, panificaba y cocinaba, dependiendo del lugar y de la época, con el cereal al que tuviera acceso: cebada, farro, espelta, panizo, habas, garbanzos, maíz y también trigo. Y comían pan antes, durante y después de la comida, pues hasta las aceitunas y la fruta, si la había, se comían con pan, y así durante todas las comidas que cayeran en suerte de la mañana a la noche, si es que había algo más que pan. Por ser, el pan era incluso el soporte físico que transportaba los alimentos a la boca cuando no había cubiertos, de los que muchas familias andaluzas carecieron hasta hace sesenta años. Además, cada mendrugo, cada textura de pan viejo y cada harina tenía su destino en la cocina, ya fueran sopas, sopeaos, papillas, gachas, poleas o migas. Sobre la importancia que los mendrugos tenían en Europa, resulta delatador lo sucedido en París a finales del XIX, justo cuando irradiaba por todo Occidente su condición de capital mundial de la gastronomía: las panaderías de viejo o de segunda mano de París organizaron una red de traperos dedicada a recoger mendrugos de pan, que empleaba a veinte mil personas, sobre todo mujeres y niños. Los mendrugos eran recortados, rallados, triturados y reconvertidos en productos derivados, que iban desde el pan rallado hasta los cuscurros para las sopas, dentífricos y achicoria para los pobres. Se vendían, sobre todo, en las pequeñas ciudades del extrarradio, de donde procedían muchas de las nodrizas de las casas burguesas, por lo que algunos hijos de la burguesía terminaron alimentándose, sin saberlo sus madres, de los mendrugos recogidos de la basura, pues sus nodrizas los traían transformados para preparar sus sopas y papillas[460].

Es evidente que el uso que las clases medias y altas francesas, españolas o portuguesas hacían del cereal y del pan no era el de sus vecinos pobres, aunque también hicieran sopas y picatostes. Para empezar, su pan era blanco y su lugar en la mesa accesorio: el pan estaba para empujar y comerlo a bocados era de mala educación. Por otra parte, el pan entraba en sus cocinas, pero lo hacía tan camuflado que pasaba desapercibido. Esa actitud vergonzante terminó por desbancarlo, a medida que llegaron sustitutos: el arroz, las pastas, la maicena, la harina Yolanda, la Rebocina, los precocinados… Lo que no se aprecia y no se nombra termina por desaparecer. El pan pasó del plato al mantel y de éste a la basura. Pero sobre eso se tratará después. Antes conviene seguir la pista en estos manuscritos al papel que ha desempeñado el pan en la cocina, a cómo se lo nombraba y representaba, y a los flujos que ha protagonizado entre las cocinas ricas y pobres.

Lo primero que llama la atención es que, al margen de las recetas de panes, la mayoría dulces, solo lo llaman por su nombre 22 de las 4517 recetas que contienen estos manuscritos. Se trata de unos pocos roscos, torrijas, sopas y budines de pan, además de una morcilla y alguna referencia al pan rallado. Parece evidente que del pan no se quería hablar. Sin embargo, los títulos de 150 recetas utilizan derivados: empanada, caldo de empanada, empanar, mazapán. Siguen siendo pocos, porque el pan está presente, muy presente. Solo que sin mencionarlo. Con pan se hacían muchas otras sopas, como las de tomate, los gazpachos e incluso los potajes, a los que se echaba pan remojado, como aconsejaban también los recetarios publicados[461]. Y sobre todo se utilizaba pan rallado: para espesar, para rellenos —carnes, pescados, huevos, alcauciles, tomates, etc.—, para albóndigas, albondigones, filetes rusos y demás preparados de carnes o pescados triturados, para los platos de horno que lo echaban entre capa y capa, y para la mayoría de los fritos. Pero ninguna elaboración tuvo tanto éxito y lucimiento, hasta que el pan la arrastró en su declive, como las empanadas.

Si en algún lugar la masa de trigo lució, brilló, supo y contuvo ingredientes principales fue en las empanadas, empanadillas y pasteles de masa. Destacadas de las cocinas medievales y de las andalusíes, prolongan su prestigio en la Corte del XVII[462], y se mantienen en el XVIII y hasta muy avanzado el XX[463]. Raro era el recetario en España que no tenía una receta de empanada, de pastel de masa o de empanadilla. Porque las pequeñas, las empanadillas, existieron desde antiguo, solo que con los siglos su tamaño confluyó con la tendencia a la individualización de las raciones que se produjo en el siglo XX. Empanadas y tortas son también las muchas variantes que, a partir del Concilio de Trento, vinieron a celebrar con huevos la Pascua de Resurrección desde el Palatinado al extremo Suroeste de la Península Ibérica, pasando por Cataluña, Aragón y Castilla. Panes, cocas, opillas, hornazos, bollos decorados con huevos o rellenos de productos cárnicos. Muchos nombres y muchas reafirmaciones posteriores de identidades regionales o nacionales que se han querido excluyentes, pero comparten lo que son y lo que significan: masas con huevo, que celebran la Resurrección y beben de la misma cultura alimentaria. La empanada ha sido, por tanto, testigo de los cambios registrados en las cocinas de España a lo largo de siglos: en su vinculación al calendario religioso y estacional, en las asociaciones de condimentos, en la incorporación de nuevos ingredientes, en el cambio en los combustibles, cocinas, hornos y utensilios, en la caída en desgracia del pan, en su adulteración industrial, en su desperdicio. Quién no tiene un recuerdo reciente de restos de empanadas de pastelerías abandonadas junto a panes pellizcados sobre las mesas de una celebración.

Sin embargo, como ocurre con los modelos culinarios muy arraigados, las empanadas se han ido transformando en variantes adaptadas a los gustos de la época. A través de los manuscritos puede observarse este proceso: las primeras son de carne o pescado, y empanadillas rellenas de dulces o salados, fritas y enmeladas o azucaradas[464]. La harina debía ser de flor, pero los rellenos ofrecían muchas opciones: de criadillas, sesadas, riñones, torreznos, pies de puerco, pichones, carne, pescado y dulces: cabello de ángel, sidra, batata. Podían ir asimismo cubiertas o descubiertas. Hay empanadas de pescado que no iban cubiertas de masa, sin perder por ello el nombre[465] y, del mismo modo, hay pasteles cubiertos. Otro límite que rozaba la ambigüedad es el que existía entre las empanadas y los cuajados, salvando que estos no iban cubiertos. Y entre ambos y los hojaldres, que aunque en estos manuscritos suelen ser dulces, dan la opción del salado. De hecho, hay recetas comunes a todos ellos: Si los pasteles o cuajados u otra cualquier clase de pasta, se han de coser en la casa, se observarán las reglas siguientes[466]. Y otro tanto ocurre con la costrada, cubierta de masa de yema de huevo, manteca y azúcar. No es masa de cereal pero funciona como una masa. La receta de costrada de Martínez Montiño es prácticamente copiada por Altamiras y así se reproduce también en estos manuscritos. Es cierto, sin embargo, que de acuerdo al modelo francés pertenecerían a grupos distintos: los Patés y Terrines irían recubiertos del redaño, algo parecido a la masa que cubre la costrada; y los Croutes y Patés-croutes, de una pasta de harina hojaldrada o medio hojaldrada. Sin embargo, ya se ha comprobado que la ortodoxia no es el fuerte de las cocinas domésticas.

Si se va a ver, todas estas elaboraciones, con las empanadas en cabeza por ser con diferencia las más numerosas, comparten que son platos cuajados y gratinados al horno o en cuajadera, que llevan masa no siempre de harina, igual que es opcional la cubierta, y que mezclan lo dulce con lo salado[467]. Y esto último es precisamente lo que primero que van perdiendo, con retraso respecto a las altas cocinas europeas y según avanza el sigo XIX, como ocurría también en los guisos de carne. Lo dulce se va separando de lo salado dentro de cada receta y en la mesa. Este cambio en el gusto no fue algo aislado. Coincidió con mudanzas en la organización del servicio —la empanada fue perdiendo su función de entremés— y con la competencia de un forastero que se había adaptado muy bien a las necesidades de las cocinas burguesas: el budín. El moldeado de origen inglés, que había llegado a España en el XVII ofrecía valores añadidos: permitía estar a la moda, era económico, apto para camuflar todo tipo de restos, abría muchas opciones a la creatividad y se dejaba acompañar de salsas, tan apreciadas desde mediados del XIX. Un resto de carne o de pescado daba lugar así, a diferencia de la empanada, a formas, colores y sabores muy variados. Lucía mejor. Los primeros budines de los manuscritos fueron dulces: de calabaza, damasco, limón, almendras, avellanas, tocino e incluso de patatas pero dulce. Hasta principios del siglo XX que se convierten en mayoría, solo hay unos pocos salados. De hecho, la primera mitad del nuevo siglo fue la época gloriosa del budín en los manuscritos, aunque la posguerra volviera a poner de moda su capacidad para hacer mucho de lo poco. Sin embargo, por el flanco dulce le salió un serio competidor: el flan, que no era algo nuevo, pero al que la tecnología y los semipreparados industriales situaron en primera línea de los postres domésticos en moldes del siglo XX. Sube el flan, baja el budín y en su esfuerzo adaptativo va pasando de ser un dulce a pastel salado, ya sea de espárragos, espinacas o salmón. Y va soltando lastres, ingredientes que no encajaban con el gusto del XX, dado a texturas más suaves y esponjosas. Pierde pan, sémola, tapioca, frutos secos y gana huevos y lácteos. Se va acercando, por tanto, a los flanes salados, solo que en estos manuscritos todos los flanes son dulces. En esa progresiva desvirtuación pierde hasta el nombre: los últimos recetarios apenas nombran ya al budín. Es la segunda mitad del siglo, los postres habituales son fruta, flanes, yogures, cuajadas… ¿Quién quiere budín? Y además, suben los niveles de renta y con ellos la actitud antes referida: ¡Que no falte de nada! ¿Quién reelabora restos o cocina con pan cuando las grandes superficies ofrecen de todo y casi listo para comer? Si acaso algunas amas de casa de clase media, educadas en sacar partido a cualquier cosa. Esas siguen haciendo croquetas y conservan las recetas de budines y empanadas de sus madres, pero si las hacen son de carne o atún. De entre las empanadas, solo sobreviven en estos manuscritos las que se adaptan a la tendencia de los tiempos: elaboración rápida, raciones individuales para el diario y, en Andalucía, fritas. Por ejemplo, las empanadillas. No son ya aquellas rellenas de sidra, batata, o pies de puerco y por supuesto no se enmelan. Basta con abrir una lata de atún, picar un huevo duro, mezclarlo con tomate frito y ya tienen una cena rápida y barata. Las empanadillas han sobrevivido así al declive de la empanada, pero esta también ha encontrado modo de ver tierra: como en tantos otros casos, el regionalismo ha sido su tabla de salvación: ¡Empanada gallega! Con esa carta de presentación vuelve a triunfar en toda España.

En definitiva los modelos cambian sus significados y la posición en la estructura alimentaria: en la distribución y orden entre consumos estacionales, entre cotidianos o festivos, entre las distintas comidas del día y en el orden de servicio de los platos. Las nuevas modalidades permiten, además, muchos moldes, colores, salsas y adornos. Y en ese proceso han modificado también sus ingredientes, condimentos y procedimientos: han incorporado derivados lácteos, conservas, congelados, espesantes, colorantes y el gas, los hornos y las batidoras. Los viejos modelos van siendo desplazados y nuevas recetas con nuevos nombres toman parte de sus significados y añaden otros: moda, eficacia, prestigio. Las empanadas pierden en ese viaje masa, igual que las sopas y los budines pierden el pan. En realidad, el proceso comenzó, una vez más, a finales del XIX, cuando se anotaron los primeros pasteles salados con bechamel, los pavos trufados, el áspic. En principio, podría parecer que nada tienen que ver con los anteriores. Pero los pastelitos de bechamel y otros parecidos prologaron la masa solo que aligerando al máximo el resultado. Los pavos trufados coinciden con otro proceso que se produce en los manuscritos a finales del XIX: las carnes fiambres dejan de ser guisos y pasan a ser mezclas de carnes condimentadas y horneadas, que toman así la forma del molde. Algo parecido a lo que sucedía con los pasteles. Y pasan también a formar parte, junto con los escabeches, de los entremeses. Es lo que en el siglo XX y bajo la influencia francesa chair cuite, agruparía a las preparaciones de carne sazonadas y horneadas. En la misma línea, los áspic cuajaron en gelatina lo que antes rellenaba a las empanadas: perdices, manitas de cabritos, casquería. Y todos ocuparon su posición en la mesa. Así se fueron incorporando a los manuscritos, durante el siglo XX, las terrinas, los volovanes, los pasteles de foie gras. Los viejos modelos cambiaron de nombre: a las empanadillas se les dijo princesas; o significaron algo distinto: los pastelitos de carne eran fritos, sin masa. El papel de la masa empezó a desempeñarlo el puré de patata que compactaba pasteles de carne o pescado. Y finalmente llegó el pan Bimbo[468], que servía para hacer moldes de jamón y queso, tartas dulces y saladas… En definitiva, a medida que los viejos modelos ceden y se van flexibilizando las características que los definieron, otros nuevos se van incorporando hasta ocupar parte de su papel en la cocina y de su posición en la mesa: de entremeses pasan a segundos platos o a los bufés, dado que se pueden preparar con antelación. Los cambios se amparan, una vez más, en nuevos nombres que permiten trasponer y alterar significados.

Las tendencias mencionadas coincidieron, por otra parte, con la evolución de los hábitos alimentarios que caracterizó al siglo XX, culminando con la globalización alimentaria, la deslocalización de la producción, la pérdida de estacionalidad, el control de las grandes cadenas de distribución, la proliferación de grandes superficies y la ruina del pequeño comercio. Cuando todos los individuos tienen acceso a una gama muy amplia de alimentos en el mismo tipo de establecimiento y la oferta cambia al ritmo de la distribución no de la demanda de quien cocina, la decisión sobre lo que se cocina no se origina en la receta que anotó el ama de casa, su madre o su abuela, sino en decisiones ajenas a su casa y a su vida. Es cierto que a la globalización ha tenido una reacción culinaria: nunca antes se han publicado más recetarios, ni ha habido más programas de radio y televisión, ni la publicidad se ha impregnado tanto de imágenes de ollas bullendo y abuelas removiendo. Ante la pérdida de control sobre el proceso de producción y distribución de alimentos, el consumidor necesita ver y oír que lo que va a comer tiene raíces en algo que conoce. Pero ni el pan ni los budines han sido resucitados por esa fiebre culinaria. Ni es probable que vayan a serlo. ¿Por qué? Pues por muchas razones: el pan empezó perdiendo peso, siguió perdiendo nombre, que en cada lugar lo llaman de muchas maneras distintas, y terminó por perder sabor y frescura, calidad. Es cierto que existen circuitos periféricos para los panes de calidad, pero son eso, periféricos, llegan a una minoría que los demanda; la mayoría come pan industrial y muchos ni siquiera saben que alguna vez existió un pan distinto. Ni es probable que resuciten los budines, porque los gustos han cambiado, porque todavía no acucia la necesidad de aprovechar restos aunque quizá esté a punto de suceder, porque la tecnología permite otros acabados, porque los semipreparados siguen siendo baratos y gustan, y porque esa reacción culinaria a la globalización no ha partido ni ha sido protagonizada por las cocinas doméstica. Es cosa de medios y profesionales. Basta con pensar en las comidas que se hacían en el tajo, algunas muy pobres, y que han ascendido a las mesas ricas: con salvedad del gazpacho, que se tratará en otro capítulo, el resto han tomado las barras de los bares y las cartas de los restaurantes, pero no tanto las cocinas domésticas. Son las migas, ajos, calderetas y muchos guisos marineros.

La tendencia que todos comparten, igual que ocurre con la moda y otros consumos, es la de usar y tirar. En definitiva, las sobras quizá se guarden, pero rara vez se reelaboran y muchas veces ni se comen: pasados unos días, van a la basura. No hay tiempo para comprar con frecuencia, se hacen grandes compras sin saber cuándo ni para qué se van a utilizar, los alimentos caducan, las hortalizas envejecen, tampoco hay tiempo para cocinar… y, al final, parte de lo que se conserva en la nevera o en los muebles de cocina va al cubo de basura. Se acude al hipermercado porque se lo supone más barato, pero termina saliendo caro. Y no solo porque el alimento ha aligerado la cartera sin llenar el estómago, sino porque en esa actitud va implícita la pérdida de conciencia sobre la capacidad de los alimentos tienen para generar placer: al cocinarlos, al degustarlos, al compartirlos. Desecharlos es despreciarlos.

En ese sentido, es curiosa la evolución del lenguaje en los manuscritos y su relación con los cambios acaecidos en la alimentación del siglo XX. Se han ido perdiendo los términos y expresiones que conferían emociones a la cocina y denotaban una relación casi personal con lo cocinado. Antes anotaban expresiones como «hasta que la dicha masa esté amorosica», «cuando empiece a estar sonriente la grasa» o «partidas las avichuelas en alegrías», que era en tiras o cuadrados pequeños, dependiendo de la receta[469]. Por no hablar de «lo que pida…», en alusión a esa comunicación entre quien cocina y lo cocinado que caracteriza a las cocinas domésticas.

Un tema complicado es el de los límites territoriales de las cocinas, incluidas las que recreaban estos manuscritos. Para comprender cómo cambiaron y fueron difundidas es necesario detenerse sobre la importancia que durante el siglo XX tuvo la intervención institucional sobre conceptos como cocina regional, local, tradicional y finalmente la definición de cuerpos de recetas patrimoniales. Es una tendencia que, además, se mantiene con considerable inversión de esfuerzos y caudales públicos. Desde hace décadas, la cocina se ha convertido en argumento y arma de los movimientos nacionalistas de Iberoamérica y Europa; en particular, en España. Esto afectó de manera directa o indirecta a los manuscritos estudiados. Pero antes de analizar lo que en ellos sucedía, habría que preguntarse por qué la cocina ha sido tan utilizada con fines que nada tienen que ver, en principio, con su condición primera, que es la de hacer comestibles los alimentos, diversificar una actividad que se repite si hay suerte hasta cinco veces al día, economizar, socializar, lucir, comunicar, dar placer, divertir, crear, trabajar y dar trabajo, vender… Llama la atención lo útil que es. Tan útil como necesaria. Quizá por eso se haya convertido en un arma tan efectiva para la caracterización de los nacionalismos. Si se va a ver, fuera de la lengua, pocos argumentos resultan tan convincentes. Suele haber muchos otros: una historia común, acontecimientos significativos, el medio físico y su aprovechamiento, la arquitectura, la música, la danza… pero son fácilmente discutibles, están sometidos a diversas interpretaciones, entre otras cosas, porque el modelo suele pertenecer al pasado y su potencialidad en un mundo globalizado queda debilitada para el discurso político. No es fácil promover la vitalidad de la arquitectura vernácula, la música o la artesanía «tradicionales» como pruebas de identidad nacional sin convertirlos en fósiles.

Con la cocina, sin embargo, todo son ventajas. Para empezar, nadie la discute, máxime si se trata de cocinas domésticas y populares. Se come, se bebe y pocos porfían si lo que ha gustado es de aquí o de allá. La cocina es agradecida: proporciona placer y satisfacción con muy poco; es rentable: el esfuerzo tiene resultados inmediatos y además placenteros; ofrece una significación altamente cualificada y maleable, a la que todos tienen acceso y que recargan con sus prácticas de manera permanente; es común pues con mucho o poco y bien o mal todos cocinan o conservan; y no hace falta recurrir a sus fósiles: se come a diario y cuando algo se sigue comiendo es porque gusta. Siempre es presente. Además, todos comen y todos se consideran críticos cualificados: quién no se atreve y con razón a sentar cátedra sobre lo que está bueno y lo que está malo. Y puesto que son muchos los que cocinan, se sobreentiende que es algo sencillo; hay que aprender, pero quién no se atreve a cocinar si realmente quiere. Pues bien, en esa universalidad, necesidad y cotidianidad estriba su utilidad política, pero también son las razones de su tendencia permanente a la diversificación. De ahí que, en realidad, sea tan compleja. Puesto que su condición es la diversidad que produce la recreación permanente, la cocina puede ser fácil de reproducir, pero es difícil de clasificar, sin llegar a encorsetarla y falsificarla. Pero eso parece no importar: como es agradecida, rentable, significativa y generalizada se convierte en instrumento útil para causas y argumentos muy variados cuando no opuestos.

En el último siglo se han promocionado las cocinas azteca, peruana, brasileña, italiana, alemana, india, china, vietnamita… También las continentales: americana, asiática, africana, australiana, incluso europea. Y hubo cocina española. Ahora hay cocinas catalana, vasca, gallega, andaluza, extremeña, asturiana… En realidad, basta con que haya dinero y voluntad política para que se celebren el bautizo y la confirmación. Porque una cosa es que cada lugar, incluso dentro de cada nación y comunidad autónoma, desarrolle y guste de su patrimonio culinario, que inevitablemente es tan particular como compartido con los vecinos, y otra que se seleccione un cuerpo de recetas y se le dé el nombre conveniente convirtiéndolo en un patrimonio distintivo, destinado a subrayar diferencias que apoyen un ideario político.

Las gastronomías francesa y la cocina tradicional mexicana han sido reconocidas en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO[470]. Para ello ha hecho falta que sus respectivos gobiernos libraran un presupuesto, designaran a instituciones y especialistas competentes, comprometieran a medios y profesionales, y adecuaran la candidatura a los requerimientos de UNESCO. Una vez conseguida la marca, qué duda cabe que vende y es legítimo que sirva de apoyo a la industria turística y a la economía de sus respectivos países. Pero otros, sin el apoyo de organismos internacionales, consiguen resultados semejantes: la cocina china, la india o la marroquí se han convertido en conceptos que venden y ayudan a triunfar a sus restaurantes étnicos por todo el mundo. Basta con que un cartel las anuncie para que el cliente esté dispuesto a reconocerlas, siempre que no descuiden algunos modelos básicos: debe haber, por lo menos, arroz y salsa agridulce; curry y sambhar; pastela y cuscús. No es difícil, puesto que la mayoría reciben los mismos suministros de cadenas de distribución internacionales, cuando no pertenecen a cadenas hosteleras y tienen por tanto cartas muy parecidas. Poco importa que la comida no se parezca apenas a la de los países de origen, que resulte irreconocible a un chino o un hindú que se le ocurra comer en un restaurante étnico de Londres o Madrid, en vez de los que frecuentan en sus respectivas comunidades. Poco importa tampoco que las cocinas de origen sean tan ricas y variadas que difícilmente puedan ser encorsetadas en un modelo nacional.

Mientras tanto, la cocina sigue su curso en cada casa, en cada familia, en cada territorio… y de ese curso entran y salen influencias: ingredientes, condimentos, nuevas formas de prepararlos, modelos que se han puesto de moda, recetas que facilita la tecnología. Pero eso no es óbice para que el modelo nacional propuesto para representar y vender, sea asumido como válido por distintas instancias, incluidas amas de casa que nunca antes habían cocinado esos platos. En Marruecos se pudo comprobar durante el trabajo de campo[471]: las cocinas de Marruecos son muchas y muy diversas, pero los marroquís promueven en sus celebraciones comidas que han triunfado fuera y representan a su país por el mundo, aunque para ellos fueran desconocidas hasta hace varias décadas. Es el caso del cordero con ciruelas, que no falta hoy en la carta de un restaurante marroquí, pero que muchos no habían probado hasta que consiguieron en Ceuta las ciruelas Borges[472]. ¿Qué ha ocurrido en Marruecos? Pues que tanto los de la costa como los del interior y los árabes como los beréberes han comprobado que el modelo no solo vende, sino que los representa: el que su cocina sea apreciada en otros países y continentes supone un plus de prestigio internacional. Da igual cómo y por qué se hayan fraguado los modelos. Hay un enorme pragmatismo en estas sinergias. A los calabreses, piamonteses o romanos, no parece importarles que la marca cocina italiana cuajara en Estados Unidos ni que reproduzca comidas muy distintas de las que gustan en sus casas. Vende bien y sirve para promocionar empresas italianas. Es suficiente. El caso de España es distinto. Si en los anteriores se ha producido un movimiento centrífugo, en España es centrípeto: no solo cada comunidad autónoma reivindica una cocina propia, incluso nacional, sino que cada pueblo esgrime su modelo frente al vecino. En las páginas que siguen se intentará analizar el por qué de esa diferencia, qué modelos han sido propuestos en España durante el último siglo, qué repercusión han tenido en las cocinas profesionales y cómo se han dejado sentir en las domésticas, que son las que interesan a estos manuscritos.

De la cocina española se venía hablando, bien o mal, desde hacía siglos. Las cocinas de la cortes europeas se miraban unas en otras, los viajeros se ocuparon de difundir sus impresiones y los cocineros daban nombre a sus creaciones. La salsa española fue raíz de muchas salsas de la gastronomía francesa y las estrofas dedicadas a la españolísima olla podrida en la Gastronomié hubo de ser traducida del francés al español por José Urcullu[473]. En España, pocos platos se llamaban a la española, pero tampoco los franceses o los húngaros solían dar el nombre patrio a sus comidas. Lo de nombrar fue una tendencia tardía: en Francia empezó a finales del XVII, aunque se generalizara con Carême y llegara a su punto álgido con Escoffier[474]. De hecho, lo que interesa analizar en este caso no es cuándo y quién da nombre, no se trata de un ejercicio de erudición, sino por qué se nombra de ese modo y no de otro, dónde arraigan esas propuestas y cuánto y por qué perduran. Y en el caso de España, qué modas e intereses han promovido las distintas oleadas de identidades culinarias. En definitiva, por qué en España, a diferencia de otros países con diversas lenguas y movimientos nacionalistas, como Marruecos, Bélgica o el Reino Unido, la cocina española ha sido políticamente incorrecta, mientras que las cocinas nacionales, regionales, comarcales y locales, son promovidas con fondos públicos. Es cierto que una posible cocina española sería un ejercicio de ingeniería política y culinaria necesariamente alejada de la realidad cotidiana, pero las demás también, pues ni siquiera en un pueblo pequeño existe un núcleo de receta representativo. Más bien lo contrario: cuando durante el trabajo de campo se pregunta a los vecinos por especialidades y platos típicos, las respuestas rara vez coinciden con las de la puerta de al lado y lo típico no se suele comer habitualmente, sino que es algo antiguo, excepcional o que otros, periodistas quizá, han nombrado[475]. No importa. Aún así, la cocina se puede convertir en un arma de oposición política. Pobre cocina, a unos sirve de bandera y a otros de frontera.

La historia empezó como tantas cosas en la cocina por el afán de crear y el valor de nombrar. Cuando la gastronomía francesa multiplicó las denominaciones resultó útil para actualizar la carta y también para constituir una especie de índice que permitiera a los profesionales localizar con facilidad las cientos de recetas que conformaban los repertorios de las cocinas antigua y moderna. La tendencia venía marcada por las corrientes que habían fraguado la mentalidad europea: el enciclopedismo, la Ilustración, la catalogación, la nomenclatura, el ensalzamiento de figuras y acontecimientos del nuevo régimen, la formación de los nuevos estados. En medio de esa vorágine, el llamar a una receta a la alemana o a la italiana, evidenciaba la existencia de esos nuevos estados, pero no es probable que se tratara de un ensalzamiento de la identidad nacional, más bien continuaba la tendencia de siglos anteriores con las recetas a la inglesa y a la francesa. El nombre de una nación, de una ciudad o de una región, servía para ampliar y manejar el repertorio, que era el principal objetivo.

Esa tendencia se va incorporando con cuentagotas a los recetarios publicados en España durante el siglo XIX. Los consultados de mediados de siglo no asignan todavía nuevos nombres a sus recetas[476], incluidos los que hacen una declaración de principios en favor de acoger influencias extranjeras:

«No nos bastan ya para satisfacer nuestros apetitos gastronómicos, los condimentos comunes con que tan satisfechos vivían nuestros abuelos; ha sido preciso à la Cocina española estudiar nuevas combinaciones de sustancias, crear, por decirlo así, una química de su peculiar aplicación; y no siendo aun esto suficiente, ha recurrido en busca de nuevos ingredientes, preparaciones y mezclas, á los laboratorios extranjeros. Así que no desempeñaríamos debidamente el objeto que nos hemos propuesto, si no siguiésemos sus huellas y consignásemos sus adelantos; si no figurasen en nuestra obra las mas esquisitas producciones de las cocinas Española, Francesa, Inglesa é Italiana; si al lado de nuestros guisos indijenas, entre los que nuestros lectores encontrarán algunos inéditos, como el morteruelo alcarreño y varios otros, no ocupasen un honroso lugar las galantinas, los purés, los biftek y los puddings, los flanes y los timbales»[477].

La justificación no podía quedar más clara, pero aún así el autor es prudente al incorporar extranjerismos y, sobre todo, al nombrarlos: capón o morcillas a la francesa, salsa a la holandesa o a la italiana; poco más. En otros recetarios, los embuchados están entre los primeros en añadir topónimo, aunque no era novedad: Chorizos de Candelario en Estremadura, Longaniza de Vich, Sobreasada de Mallorca[478]. Otro paso dio La Cocinera del campo y la ciudad[479], recetario muy difundido en Europa y de gran influencia en España, que a pesar de no incluir apenas topónimos, distingue en su traducción española a un grupo de recetas como Cocina francesa (sopas, menestras, salsas), aunque después las mezcle con otras de Altamiras, que es lo que hacían casi todos. De hecho, recetas que ya eran célebres en Europa, como a la provenzal o a lo marengo, se incorporan a los recetarios españoles con más frecuencia que los topónimos, que lo siguen haciendo a pasos contados: Tarta malagueña, Sopa á lo Monaco, Manzanas a la portuguesa[480]. La Condesa de Pardo Bazán no se apuntó a la moda y el influyente Ángel Muro fue prudente al respecto. Es la Duquesa Laura[481], que tantas recetas toma de otros, quien da nombre de lugar prácticamente a todas sus minutas: Magras de jamón á la sevillana, Chuletas de vaca á la bordalesa, Caballas (Cádiz), Bacalao a la escocesa, Cangrejos a la cordobesa…

Hasta ese momento, todo lo que se ha citado es de Madrid. Los recetarios andaluces del XIX fueron poco dados a esta empresa: ni el malagueño Moyano, ni El Cocinero. El Almanaque de 1868 (Cádiz), se preocupan de localizar sus recetas y menos de darles nombres andaluces. Por otra parte, es normal que lo propio no se nombre: un navarro vende sus espárragos como tales y su chorizo como de Pamplona, pero cuando come cochifrito no necesita recordarlo como navarro, entre otras cosas porque probablemente sepa que, aunque las cartas de los restaurantes lo promuevan como tal, el cochifrito se ha comido, con pocas diferencias, en media España. Cuando una cocina se autodenomina de su región, como ocurre en contadas ocasiones con recetarios históricos, la voluntad de diferenciación es clara; en ocasiones, más clara incluso que la diferencia entre el contenido de las recetas que la soportan.

Ya en el siglo XX y en Barcelona, Climent[482] no desciende de a la española o a la francesa, salvo para la paella valenciana y las habas a la catalana; y Eladia Martorell sigue la misma línea nacional, con unas pocas recetas regionales o locales[483], incluidas una docena escasa de recetas a la catalana: alioli, pollo, salchichón de Vich, butifarra y gazpacho catalán, que se distingue del que entonces llamaban andaluz solo porque llevaba jamón picado. Tampoco el gallego Picadillo[484] es muy dado a topónimos, más allá de las mantecadas de Astorga y el chantillí. En definitiva, todos ellos reproducen modelos que ya estaban bien afianzados en las cocinas profesionales de Europa.

Es sin duda Doménech quien, a través de la revista El Gorro Blanco, redefine y difunde con la colaboración de colegas la geografía culinaria internacional y sobre todo la nacional, desde el estado hasta los pueblos: Capón de España, Sopa de pan a la riojana, Bacalao a la Numancia…[485] Conviene aclarar que es más que probable que el móvil de Doménech no fuera categorizar qué comidas eran de cada lugar, sino codificar la cocina confiriéndole, una vez más, diversidad. Al fin y al cabo, lo que habían hecho antes que él otros muchos cocineros europeos. De ahí que, al tiempo que hacía suyos los mousse, duquesas y consomés, los nombrara al gusto de la época: Consommé Grimaldi, Arroz Nini, Espárragos salsa Colbert.

Volviendo a las cocinas de España, pocos escenarios gustaban tanto a la línea editorial de El Gorro Blanco como Andalucía: Sopa a la andaluza, Estofado al estilo andaluz, Cocido sevillano, Ensalada sevillana, Medallones de ternera a la algecireña, Pieza de merluza a la chiclanera… No es de extrañar: los viajeros del XVIII y XIX habían prestado particular atención a Andalucía, a sus paisajes, ciudades y folclore, difundiendo una imagen orientalista muy del gusto de la época. Los nombres fueron seleccionados cuidando ese reclamo: a la gitana, cortijera, almoraima, flamenca, torero, jerezana, rondeña, algecireña, Macarena… Nombrar la cocina de Andalucía era nombrar un producto que ya estaba vendido. Pero eso no quiere decir que los andaluces o los sevillanos comieran así ni que los cocineros se preocuparan por encontrar cierta coherencia entre lo que se comía en un lugar y el nombre que daban a sus creaciones. Para Doménech y los cocineros andaluces de El Gorro Blanco, a la sevillana quería decir básicamente que llevaba aceitunas, mientras que las recetas a la andaluza solían tener vino de Jerez, y a menudo ajo, tomate o pimientos morrones y vinagre o limón. De este modo, una receta antigua como, la ensalada de escarola, se desplegaba en varias que quedaban singularizadas gracias a sus nuevos nombres y al uso de uno o varios condimentos distintivos: se llamaba a la andaluza cuando se aliñaba con ajo, aceite, vinagre y pimentón[486]. Al mismo tiempo, unos calamares rellenos también eran a la andaluza, aunque llevaran queso rallado, pan, huevos, perejil, pimienta, cebolla, salsa de piñones y caldo[487]. Para Doménech, sin embargo, una escarola era a la sevillana, cuando se acompañaba de ajo, pimienta, aceite, vinagre, huevo duro y aceitunas. El mismo procedimiento les servía para crear recetas arabescas y moriscas con solo añadirles guindilla o incluso curry. En realidad, su tarea, tan prolífica y creativa, necesitaba de esa libertad: los mantecados eran madrileños o sevillanos según llevaran vino o limón, con eso bastaba[488]. Pero qué duda cabe que era la tendencia de la época, de la que participaban sus colaboradores andaluces con recetas que nombraban a su región, y que el trabajo incesante de Doménech y el contacto entre colegas, por correspondencia y a través de revistas, le debieron aportar una conciencia clara de las limitaciones de su empresa.

A partir de entonces, las recetas de profesionales tuvieron nombre y apellido[489]. En el año 1931, recién proclamada la República, José Gómez[490] publica en Málaga un libro para profesionales, que le dedican varios colegas a modo de prólogo y a la voz de Salud y República. Uno de ellos, Eladio Aguilar[491], le escribe:

«Los alimentos del pueblo han ascendido de categoría para figurar solemnemente en las mesas más delicadas, por su presentación artística, obligando con ello de un modo suave, que la burguesía de la república tenga a gala en gustar de esta nueva cocina, que desapareciendo el derroche del dinero para la confección de un menú de nuestra pasada aristocracia se vanaglorie y embelese al observar que en nada se compara la cocina a fuerza de productos carísimos, con esta, que siendo más barata, ha sido elevada a solemnidad por la mano creadora del hombre».

Pues bien, la mano creadora de José Gómez que propone más de quinientas recetas, se emplea a fondo con lenguados, rodaballos, salmonetes, rosbif, solomillos, turnedós, igual que cita los Huevos al Duque y el Bizcocho Imperial, pero sobre todo no deja en el tintero el nombre de un país europeo ni de una ciudad española. Están casi todos. Las regiones no parecen interesarle tanto. En definitiva, durante el último tercio del XIX y sobre todo el primero del XX se desarrolla en España la tendencia de dar nombre de lugares a las recetas. Se trataba, sin embargo, de una moda elegante, de un ejercicio de márquetin que en ningún caso pretendía categorizar lo que comían en cada región de España. Esa relativa despreocupación por la realidad que nombraban es la tónica desde mediados del XIX[492] hasta al menos este recetario de 1931. Un topónimo podía nombrar en fin a recetas muy distintas. Otro caso es el de La Marquesa de Parabere, que tanta influencia tuvo en la burguesía andaluza con La cocina completa[493], obra muy profesional aunque no para profesionales, que consiguió un equilibrio entre recetas generalistas, como el Civet de liebre e internacionales como el Rumpsteak y el Consomé a la Orleáns, aunque con poca atención sobre lo regional y local.

Después de la Guerra Civil el proceso fue otro, sobre todo a partir del recetario de La Sección Femenina[494] y de la Cocina regional[495], que a diferencia de los anteriores, rastreó más que nombró, gracias al trabajo de las Cátedras Ambulantes[496]. Ese fue, al margen del aparato de propaganda que lo respaldaba, el motivo de su prolongado éxito: las recetas habían sido aportadas desde el origen y podían ser reconocidas o descubiertas como algo familiar por las amas de casa, que además tenían acceso a fórmulas sencillas de otras regiones. El problema fue que marcó el camino de la formulación de estereotipos para las cocinas regionales, que en los años siguientes prolongaron con ímpetu autores como Entrambasaguas y Bernard de Ferrer[497]. El ideario quedaba claro en la primera lección de las Lecciones de cocina regional para las Escuelas de Magisterio:

«Echando una rápida ojeada sobre las distintas regiones que componen España se puede observar cómo la situación de cada una y sus costumbres han creado una cocina diferente. Tienen sin embargo un punto de contacto: el plato clásico nacional que es el cocido, se hace en todas las regiones»[498].

En los últimos años del franquismo, el Ministerio de Trabajo divulgó, a través del PPO[499] y sus programas de promoción rural y de formación de profesionales de la hostelería, una serie de recetas sencillas de claro corte regionalista. Pero la tendencia se acentuó con el turismo de masas y la implantación del menú. El Estado de las Autonomías, las diputaciones y los ayuntamientos de la democracia hicieron el resto, como se tratará más adelante. La Sección Femenina fue, en definitiva, la matriz donde se gestó esa tendencia centrípeta que diferencia a las cocinas de España de otras que, como la francesa, la marroquí o la china, venden una marca y mantienen la diversidad. Los genes estaban en los recetarios de finales del XIX y principios del XX, pero fue en la Sección Femenina donde encontró su seno y sobre todo una difusión regular y sistematizada. Quién le iba a decir a Franco que las disciplinadas mujeres de Falange, además de llevarle la contraria en más de una ocasión, darían descendientes tan contrarios a su ideario.

¿Pero qué se cocinaba y comía mientras tanto en las casas? ¿Se parecía la cocina de un lugar a lo que decían de ella los recetarios publicados? ¿Las recetas que se anotaban estaban en esa línea? La diversidad de enfoques en el estudio de las cocinas e incluso de la evolución de los hábitos alimentarios del siglo XX impide dar una respuesta clara a estas preguntas. En España se han llevado a cabo un buen número de investigaciones históricas y antropológicas[500], pero no se ha producido la puesta en común de objetivos y metodologías que hubiera permitido un estudio comparado en un ámbito nacional y transnacional. Ni siquiera en las comunidades autónomas donde más se ha trabajado sobre cocina y evolución de los hábitos han aportado hasta la fecha información suficiente[501]. Otras han optado por interpretaciones que sitúan a su territorio como eje desde el que irradian y se reciben influencias culinarias. De hecho, también para Andalucía se han hecho ejercicios similares, interesadas por las influencias romanas, andalusíes, castellanas, americanas, etc. que habrían terminado por conformar esa pretendida cocina andaluza. Desde el punto de vista analítico es un problema empezar constituyendo al objeto de análisis en centro de la historia culinaria que se quiere describir: las cocinas de Andalucía, Galicia o Cataluña, por poner un caso. La respuesta viene dada desde el principio y condiciona la interpretación de los documentos y de las relaciones que se investiguen.

No obstante, cabe comentar algunas cuestiones. La difusión de hábitos alimentarios y conocimientos culinarios se ha producido en los últimos dos siglos a través de dos vías bien diferenciadas, al menos hasta el siglo XX: de una parte, los matrimonios y las migraciones regulares de jornaleros y mineros, y los contactos periódicos entre marineros, pescadores y pastores; es decir de las comidas relacionadas con el trabajo. De otra, entre la nobleza y la burguesía a través de cocineros, recetarios, revistas y en definitiva modas. En el siguiente capítulo se tratará cómo se han desencadenado flujos entre ambos mundos, en principio considerablemente autónomos. Por ahora, basta con empezar por los trabajadores.

Desde principios del siglo XIX hay constancia documental de flujos migratorios entre el norte y el sur de España, aprovechando las diferencias del calendario agrícola y compaginándola con la minería. Gallegos, leoneses, sorianos, riojanos, extremeños, andaluces y portugueses convivían durante semanas y año tras año, pues los pasaportes sellados indican que se trataba de las mismas familias que repetían incluso durante décadas en el mismo lugar[502]. Los marineros, por su parte, tenían desde Galicia a Huelva y desde Cataluña y Valencia a la Bahía de Cádiz más relación a veces que incluso con sus vecinos campesinos. No solo porque embarcaban y comían juntos durante temporadas, sino porque emparentaban. La endogamia marinera ha dado lugar a que en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, los apellidos de las familias marineras sean catalanes (Riscart, Bonet o Pallarés), gallegos (Carballo, Veiga o Senra) o levantinos (Seguí o Chulián)[503]. De ahí que hayan existido tantas semejanzas en los guisos marineros de distintas zonas del litoral, aunque se les haya dado nombres distintos, y que los jornaleros y campesinos compartieran de norte a sur, este a oeste y más allá de los límites peninsulares, sus alimentos básicos: pan, aceite, ajo, tocino, legumbres, sardinas arenques y tomates y patatas cuando los hubo, y las formas de combinarlos[504]. Los tres primeros, pan, aceite y ajo, han servido para recrear incontables variantes de migas, gazpachos, sopas y ya con tomate, caponata, bruschetta al pomodoro, pan amb tomat, sopeaos, sopas de tomate, ajos molineros y viñadores. Y cuando había más hortalizas daba lugar a escalibadas, alboronías y pistos. Todos comían, además, de un mismo plato y, si era lo que llevaban al campo para acompañar al pan, en Euskadi le decían companage[505]; en el Cantábrico, compangos y en Italia companático. Y todos celebraban el mismo calendario religioso con dulces parecidos. No sigo para no cansar, pero parece claro que todos compartían la pobreza y más que ninguno, los pastores: vinieran de donde vinieran y fueran a donde fueran[506].

La segunda vía, la que han compartido las élites, puede ser analizada a través de investigaciones y recetarios, incluidos estos manuscritos[507]. Si se comparan algunos datos publicados para Navarra, Bilbao, Cataluña y Extremadura con los resultados ya comentados para los manuscritos es necesario concluir que sus respectivas burguesías compartían más que divergían en la cocina. El recetario navarro del XIX[508] se compone de estofados de vaca, lomo, pata de ternera, mezclas de dulce y salado, hierbas como condimentos, preferencia por la trilogía ajo, cebolla y perejil, vinagre y vino, y más manteca y tocino que aceite. Justo lo mismo que en los manuscritos andaluces de la época. También son semejantes las recetas de caza, casquería, aves, pasteles de patata, budines, croquetas, huevos mole y la repostería: pastel de tocino, tortas de polvorón, bizcochos, mantecados, tocino de cielo, rosquillas, buñuelos… ¿Dónde estriban las diferencias? Pues en tres recetas de pescado: congrio, abadejo y salmón, porque incluso El modo de guisar chipirones, que es en su tinta, existe en los manuscritos andaluces desde el primer cuarto del siglo XIX, como Modo de guisar los calamares con su tinta[509].

En el estudio sobre la cultura culinaria de Bilbao a finales del XIX[510] tanto las referencias a la cocina de restaurante como a la doméstica muestran también analogías. La primera se refiere al restaurante de las hermanas Azcaray, cuya oferta considera la autora similar a la de cualquier hogar bilbaíno de la época: purés, sopas de pan, arroz o pasta, cocidos y estofados de berza y legumbres, huevos con chorizo, tortilla española, chuletas y filetes de cerdo y cordero, casquería, caza, bacalao asado, al ajo arriero, con patatas, con tomate, en salsa verde. La segunda, la cocina casera, se refiere a un recetario bilbaíno de 1903[511] que contiene las mismas sopas básicas y los cocidos, diferenciando el «cocido de verdura (repollo y berza castellana o morisca, sin olvidar la coliflor, el cardo, la lechuga o la escarola) y el de habas frescas o secas».. Y además, menestras, espinacas, pisto, como guarnición patatas con tocino, en sartén y a la parisién, casquería y carne guisada, asada o en salsa, rellenos, albondiguillas y lengua de buey. Como dulces, buñuelos, escarapelas, frutas en sartén, rosquillas, mantecados de Astorga, bizcochos, cremas, mostachones, merengues. De todo eso hay en los recetarios andaluces. Las diferencias destacables respecto a los del Sur estriban en el uso de ortigas para el asado de las carnes, los purés de manzana, algunas hortalizas de los cocidos y una vez más los pescados, en este caso solo la anguila, pues tanto las sardinas rellenas como el bacalao a la vizcaína o en salsa blanca y la merluza en varias salsas formaban parte de los andaluces del mismo periodo y anteriores[512].

Para Extremadura han sido investigados varios recetarios, en particular entre 1869 y 1960[513]. Los resultados para ese siglo no son, por tanto, fácilmente comparables con los anteriores y los manuscritos de finales del XIX. La mezcla de dulce y salado y el uso de especias son ya otros. Sin embargo, comparten modelos de la cocina antigua, influencias de recetarios publicados, algunos topónimos de ámbito nacional, recetas de carne, casquería y caza, la trilogía ajo, cebolla y perejil, el uso de vino y vinagre, y una vez más la dulcería. Dista en una mayor proporción de embutidos, calderetas y guisos de espárragos y en platos coloniales y de pobres, como los repápalos.