Los recetarios se escriben y publican en España desde hace siglos y han sido catalogados y estudiados[24]. Durante el XVII y XVIII, hombres y mujeres, entre ellos muchos eclesiásticos, anotaron recetas y en algunos casos las publicaron, pero es durante el último tercio del siglo XIX que sucede lo que interesa a este libro: se extiende la costumbre de copiar los recetarios familiares antiguos o de redactarlos cuando no existían documentos previos. La educación de las hijas de familias nobles y burguesas en colegios, casi siempre religiosos, que incluso impartían clases de cocina, puso de moda los recetarios, que se elaboraban antes de casarse para ayudar a la futura ama de casa a dar de comer bien, lucir y economizar. Es sobre esos manuscritos, anotados por mujeres o por hombres, que tratarán los siguientes capítulos.

Los recetarios domésticos permiten muchas lecturas. Ofrecen información sobre cocina, sobre el abastecimiento de alimentos, sobre aprovechamientos cinegéticos, horticultura y recolección, sobre la comunicación entre pueblos y regiones, sobre la distribución de la riqueza, sobre la vida doméstica, sobre las relaciones entre hombres y mujeres, sobre la crianza, sobre las celebraciones… Son obras abiertas: pueden estar escritos por una sola persona; pueden tener un cuerpo importante de recetas y añadidos, ya sea de coetáneos o de sucesivas generaciones; pueden estar escritas por varias manos desde el principio, como ocurre cuando lo comparten hermanas; pueden estar ordenados por grupos y tener índice o no; pueden aportar datos sobre el lugar y las épocas en que se hicieron, sobre sus autores, sobre las ocasiones para las que se anotaran las recetas, ya fueran de uso diario o no, y tuvieran una posición u otra en el orden de comidas y de servicio, o ser solo una escueta sucesión de recetas. Además, pueden contener cuentas, remedios, labores, dibujos y cuanto haya que anotar en la casa, pues en muchas ocasiones han sido los únicos cuadernos al uso. Suelen ser, por tanto, obras plurales, complejas y muy variadas. Un recetario puede contener recetas muy diversas en su estilo, en la ortografía y caligrafía, en la anotación de cantidades, técnicas y procedimientos o en la exhaustividad de las descripciones.

Esa diversidad resulta compleja al lector y al investigador. Realmente no es fácil decidir qué hacer con miles de recetas separadas entre sí por cientos de años y otros cientos de kilómetros. ¿Cómo compararlas? ¿Entre qué grupos se pueden establecer comparaciones? ¿Cómo seguir su evolución? ¿Sobre qué aspectos de los recetarios centrar la atención: los ingredientes y procedimientos culinarios, los condimentos; la posición en la estructura culinaria, ya sean entrantes, platos principales, postres o dulces; por grupos de alimentos; según su frecuencia? ¿Interesan, sobre todo, como referencia a lo que se comía en una época, a lo que se cocinaba, a lo que se pretendía comer? ¿Pueden ofrecer información nutricional o facilitar pistas sobre lo que se producía o comerciaba en esa zona y época?

En mi opinión, los recetarios domésticos no ofrecen información fiable sobre lo que se comía, aunque sí sobre lo que se podía comer. Tampoco permiten datar la incorporación de determinados alimentos a la cocina. Pero sí ofrecen pistas sobre lo que se quería comer; sobre los alimentos que tenían y los que faltaban; sobre los conocimientos que se querían conservar; sobre las novedades culinarias y técnicas que se adoptaban; y sobre las razones por las que se transmitían los conocimientos culinarios, ya fueran de representación social, de economía doméstica, reforzadoras de la identidad familiar o local o relacionadas con el puro placer de comer y dar de comer. Y es que la búsqueda del placer en el comer es una razón de peso. Es el primer placer del recién nacido, el último del viejo y el más fiel de la vida. La capacidad de los alimentos para construir redes, identificar y disfrutar, son razones tan potentes como los nutrientes que sostienen la vida. Los recetarios domésticos permiten, en definitiva, rastrear la evolución de las cocinas.

Los 43 documentos estudiados desvelan una voluntad clara de conservar y transmitir los conocimientos culinarios. Pero su existencia plantea, en principio, más interrogantes que respuestas. ¿Por qué algunas familias acumulan recetarios manuscritos y otras de la misma clase social los desconocen? ¿Qué características e intereses tenían estas personas que se empeñaron en tal tarea? ¿Por qué los han conservado y no quieren desprenderse de ellos, pero a veces están tan descuidados? ¿Por qué contienen anotaciones muy diversas y ajenas a la cocina? ¿Por qué se escriben recetas en un mismo cuaderno durante más de cien años? ¿Hasta cuándo se han cocinado esas recetas? ¿Por qué se han localizado muchos de algunas épocas y muy pocos de otras? ¿Para qué y para quién se escribieron? Parece evidente que los recetarios domésticos se escriben para no olvidar los platos que gustan, para recordar los que se hacen con poca frecuencia, para conservar el sabor que la madre y la abuela conferían a la cocina familiar, para recordarlas cuando se van, para nutrir y dar gusto a los que se quiere, para quedar bien con los invitados, para dar a las celebraciones familiares aunque sean a puerta cerrada la distinción merecida, para conmemorar citas del calendario litúrgico, para marcar el ciclo estacional, para sacar el máximo partido a lo que se tiene, para aprovechar restos, para organizar la cocina doméstica… y para disfrutar de Una cosa muy rica, que es el título de una de las recetas de estos manuscritos. Pero hay más. A largo de este libro se procurará matizar algunas de estas respuestas.

La primera cuestión sobre la que cabría reflexionar es cómo y por qué se transmiten los conocimientos culinarios. Las cuestiones relativas a este asunto formaron parte de varios proyectos de investigación llevados a cabo en Andalucía y en Marruecos[25]. Los resultados del trabajo de campo delatan que existen al respecto muchas más semejanzas que diferencias entre los dos lados del Estrecho de Gibraltar y los dos continentes[26]. Es probable que, si se hubiera mirado en otra dirección, ocurriera lo mismo. En esas investigaciones se preguntaba a las mujeres de distintas generaciones quién les enseñó a cocinar, cuándo fue y por qué, si tenían recetarios, con qué frecuencia los utilizaban, si anotaban recetas de vez en cuando y de dónde, si las llevaba después a la cocina y cuáles eran sus especialidades? De sus contestaciones se desprendía que la transmisión de conocimientos culinarios se produce, sobre todo, de madres a hijas. También entre amigas y vecinas, pero no es la fuente habitual, máxime cuando se trata de especialidades, que son asunto familiar. De hecho, para que los conocimientos se asimilen realmente la mejor garantía es que la transmisión sea personal y cercana. De ahí que pueda afirmarse que existen dos planos de transmisión: el de los mensajes que se reciben de fuentes anónimas o impersonales y el del conocimiento personal que se considera fiable. Esa fiabilidad no atañe solo a la salud o a la calidad. Cada mujer tiende a recuperar los sabores de su infancia. Lo demás se hará a lo largo de los años, pero ese conocimiento espera recibirlo de su madre. El aprendizaje de la cocina reproduce, por tanto, la identidad y es una forma establecida de comunicación entre mujeres. A través de la cocina cada mujer anuda relaciones de por vida con la madre, sólidas con las vecinas, esporádicas con las visitas… La mujer sabe a quién y en qué medida debe abrir ese ámbito de su intimidad que es la cocina.

La transmisión de conocimientos culinarios no es, por tanto, algo que se pueda descuidar, pero el aprendizaje suele postergarse en el tiempo. Lo habitual es que la joven prolongue en la cocina su condición de hija hasta que se independice o forme su propia familia. Es entonces cuando suele aprender a cocinar. La madre, a su vez, no cede su papel en la cocina mientras tiene tiempo y salud para ejercerlo, salvo que tenga servicio doméstico cualificado. Su condición de responsable del estado de salud y de la cohesión de su familia hace que sea la última tarea doméstica que trasfiera, ya sea a las hijas o al servicio. La cocina se aprende, pues, a medida que se necesita: de soltera, cuando hay que ayudar a la madre, o al casarse. Antes o después la mayoría de las mujeres deben aprender a cocinar. De ahí que su relación con la cocina sea, en primer lugar, obligatoria, incluso para aquellas que son aficionadas. Esa condición de obligatoriedad está detrás de la poca afición que demuestran muchas, con independencia de su clase social, edad, ocupación o lugar de residencia. A esa obligatoriedad escapaban, sin embargo, las hijas de la alta nobleza y burguesía. De una parte, porque no era materia obligatoria en los colegios, si es que se impartía, y de otra, porque las hijas de buena familia no debían entrar en la cocina, salvo para hacer de manera esporádica algo de repostería. Redactaban sus libros de cocina, pero no llegaban al matrimonio sabiendo cocinar[27]. Para eso, se entendía, bastaba con contratar a una buena cocinera. Su papel era el de dirigir, no el de ejecutar.

Pero, además de por necesidad, se aprende también por afinidad. Cuando se admira a una persona o a un colectivo se tiende a imitar su cocina y sus maneras de comer. En el caso de estos manuscritos, el prestigio de algunos dulces o embutidos locales y, sin duda, de la cocina francesa, que supo proyectar su patrimonio culinario sobre las cocinas de élite de Europa, son evidentes. Esa asimilación puede tener también lugar de una persona que se acaba de conocer, de alguien con prestigio o fama —los recetarios de cantantes y actrices—, de un pueblo y de cualquier grupo humano, incluso si se trata de etnias o religiones distintas. No importa. La cocina es un lenguaje autónomo: tiene entidad suficiente para generar una lógica propia, independiente de discursos ideológicos, políticos o religiosos. La cocina comunica y supera barreras. Las mujeres saben del poder de comunicación que tiene la transmisión de los conocimientos culinarios y lo utilizan para tejer redes, para consolidar vínculos o como una forma de cortesía. El intercambio recitado de recetas entre mujeres es una práctica frecuente en reuniones sociales. Saben que no podrán memorizar los tiempos y las cantidades. Pero no importa. El recitado cumple su función social: genera afinidades, anima la conversación y abre pausas en la velada. También se aprende cocina por puro gusto, pero para que la transmisión del conocimiento se produzca por afición debe haber libertad. El placer de aprender debe ser elegido. Es ahí donde las mujeres disfrutan preparando o relatando sus especialidades. Cuidan los detalles, planean, inventan. El gusto por aprender y cocinar suele ir parejo al de regalar, ofreciendo lo que se ha aprendido. En esa larga cadena se tejen redes, se reproduce la vida, se comunica y se crea. Entonces, no importan el tiempo y el esfuerzo que se empleen en aprender a cocinar. El gusto hace que la conciencia del esfuerzo se minimice. De esa motivación nacen la creatividad y la inspiración. Los conocimientos aprendidos se enlazan con los propios, la transmisión se hace efectiva y suele prolongarse.

No es fácil, sin embargo, precisar de dónde surgen las buenas cocineras. Los resultados del trabajo de campo indican que no existe una relación de causalidad con variables como la clase social, el nivel de instrucción, la ocupación, la edad o el lugar de residencia. Las mujeres pueden ser buenas o malas cocineras con independencia de estas. Tampoco es algo que se transmita sin más de madres a hijas. Las hijas de una buena cocinera pueden ser un desastre, y a la inversa. Es cierto que la educación del gusto y el aprendizaje en la cocina contribuyen a mejorar los resultados. Pero la cocina es, sobre todo, un don. Es el arte de la proporción más efímera. Para cocinar bien hay que tener sentido de la medida y de la oportunidad, paciencia, memoria, intuición y creatividad, y esas cualidades se tienen o no se tienen. Cuando se tienen y son apreciadas es cuando se construyen los mejores y más abultados recetarios domésticos. Son obras de buenas cocineras o de amas de casa muy aficionadas a la cocina y con buenos profesionales a su servicio. Sin duda, es una de las razones de que algunos de los manuscritos recopilados sean tan extensos y detallados, frente a otros breves y escuetos, tratándose de la misma época y clase social.

No obstante, exista o no ese don, lo cierto es que el aprendizaje se produce. Mejor o peor, pero se produce. La transmisión de conocimientos fluye, generación tras generación. En esa cadena, cada mujer libra su propia batalla entre la tradición y la innovación culinarias. La mujer debe decidir a diario, sea consciente o no, entre tradición y novedad. En cocina, la novedad es inevitable, tiene su propia inercia. La cocina no prolonga su creación más allá de unas horas o unos días: debe ser reinventada a diario. Puede que algunos alimentos se conserven, pero el grueso suele hacerse cada día. Eso supone, inevitablemente, empezar y acabar la obra continuamente. Es además una materia tremendamente sensible. Un cambio mínimo, ya sea en los condimentos, en el tiempo de elaboración, en la temperatura o en la presentación, produce una alteración en la percepción. Cualquier elaboración, por tradicional y repetida que sea, sabe distinta apenas según quién la haga, el toque de la cocinera. El comensal necesita, sin embargo, reconocer los sabores y los significados de cada bocado que se lleva a la boca. No puede sentirse perdido en una actividad tan necesaria y regular. Esa necesidad es más imperiosa cuando se trata de la comida diaria y del ámbito familiar. Para experimentar se va a restaurantes. Para reconocerse está la familia. Las cocinas domésticas requieren de la prolongación de la tradición culinaria. La mujer lo sabe y, si se le olvida, se lo recuerdan inmediatamente. Su papel como cocinera de la familia es el de contribuir a la cohesión familiar. Debe cocinar en la tradición. Sin ella no hay memoria, no hay saber, no se logra el sabor esperado, el que permite reconocerse y, desde esa interpretación, ser. Por eso, rara vez se dedicará solo a lo nuevo o a lo experimental, como puede hacer el profesional de hostelería. Ella debe convertir la comida en un puente que acerque tiempos y establezca vínculos entre sus seres queridos. El reconocimiento de esos vínculos se produce a través del sabor y la presentación del alimento. En cada plato y en cada bocado estén presentes la tradición culinaria, la singularidad del día que se celebra, la cocina de la madre y de la suegra, el gusto de los suyos. Todo eso requiere trabajo, conocimiento, generosidad y creatividad. Rutina e improvisación se funden, así, estableciendo redes en el tiempo. Ellas saben, aunque no lo pronuncien, que es mucho lo que está en juego. Cada mujer construye, en definitiva, a lo largo de la vida su propio universo culinario. En parte es aprendido, en parte reinventado. No es cerrado, pero a medida que se va definiendo sí llega a ser autosuficiente. Un mundo tan personal debe ser guardado con celo. No todo puede entrar. No todo puede salir. La relación de la mujer con la cocina pertenece al ámbito privado. La transmisión se produce a través de relaciones personales; se aprende desde la cercanía: de la amiga, de la hermana, de la abuela y, sobre todo, de la madre. De ahí que se conserven los recetarios de generación en generación, aunque algunas recetas hayan pasado de moda. De ahí que se anote a veces con descuido y cualquier cosa: es algo íntimo, personal. De ahí que se siga escribiendo en el mismo cuaderno, aunque sea en los márgenes, en vez de comprar uno nuevo. Es como si se quisiera recorrer el mismo camino, como si se siguieran los pasos de la madre y la abuela, como si cada huella quisiera encajar en la anterior.

Los documentos estudiados registraron los cambios de la sociedad que los hizo posible. Durante los doscientos años que transcurrieron entre el primero y el último de los 43 recetarios recopilados, tuvieron lugar acontecimientos que afectaron a la alimentación, a estas familias y a sus cocinas. Cambiaron el régimen de propiedad de la tierra, la legislación, la producción y transformación de alimentos, la tecnología, el conocimiento sobre las especies naturales, los transportes, la conservación, la distribución, el comercio, los modos de representación social, los objetos de lujo, la divulgación de las cocinas, la hostelería… Algunos cambios se iniciaron a mucha distancia, otros sucedieron en los mismos pueblos, pero directa o indirectamente ampliaron el radio de abastecimiento y conocimiento, y transformaron la oferta alimentaria, la sociedad, las mentalidades, el gusto y lo que en este caso interesa: los recetarios. En las páginas que siguen se procurará ofrecer información somera que permita poner en contexto a estos documentos y a las familias que los escribieron y disfrutaron.

Cuando se empezaron a escribir, a finales del siglo XVIII, la Ilustración había emprendido la catalogación sistemática de la especies naturales y las expediciones científicas, la máquina de vapor había abierto el camino a la Revolución Industrial en Inglaterra, la Revolución Francesa acababa de quebrar las estructuras del Antiguo Régimen, la burguesía se había convertido en la clase dirigente y Europa despegaba como potencia económica que colonizaría otros continentes y ejercería su poder dentro y fuera de sus límites territoriales. Durante el XIX, la mecanización, la ingeniería agrícola y los abonos químicos emprendieron una transformación de la agricultura que, a partir de mediados del siglo XX, terminaría afectando a todo el planeta con la generalización de la agricultura industrial promovida por la llamada Revolución Verde[28]. No obstante, en el XIX, la dependencia de la climatología, las plagas[29], la privatización de las tierras comunales y eclesiásticas, la consiguiente pérdida de redes de solidaridad y la concentración de la propiedad de la tierra, contribuyeron a que el avance tecnológico y de terrenos cultivables no evitara graves crisis agrícolas y humanitarias. Al mismo tiempo, las potencias europeas desarrollaron la ganadería científica, la especialización pesquera de los puertos, las redes de transporte y la higiene alimentaria. Todo ello, unido al papel que desempeñaron los grandes chefs, la hostelería y la cada vez más abundante edición de recetarios y revistas, dio un nuevo impulso a la transformación de las cocinas que iniciara la gastronomía francesa en el siglo XVIII.

En España, los cambios económicos y sociales referidos no se produjeron al mismo tiempo que en Francia o Inglaterra, ni con ritmo homogéneo para todos sus territorios ni afectaron del mismo modo a los hábitos alimentarios y las cocinas de todos los españoles, incluso tratándose de una misma clase social. El siglo XIX fue complicado, irregular y tan reformista como reactivo. Empezó con la derrota de Trafalgar frente a los ingleses (1805), continuó con la Invasión Napoleónica y la Guerra de la Independencia (1808-1813), sufrió la inestabilidad política de periodos absolutistas y constitucionales (1814-20/1820-23/1823-33), tres Guerras Carlistas, se proclamó la Primera República, se restauró la Monarquía y acabó en 1898 con la pérdida de las últimas colonias, Filipinas y Cuba, tan nombrada en las cocinas y los recetarios de España. Varada por la inercia del Antiguo Régimen, la agricultura encontraba dificultades para introducir nuevas técnicas y cultivos, a pesar de intervenciones de tanto calado como fueron las sucesivas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y comunales. De hecho, ya en el XVIII se habían emprendido roturaciones, más ambiciosas que las precedentes del XVI[30]. La mitad de las concesiones correspondieron entonces a Andalucía y, en concreto, a términos de los que proceden estos manuscritos, entre otros, Medina-Sidonia, Carmona y Alcalá la Real, contribuyendo a consolidar el poder económico de la burguesía, pues estas roturaciones de tierras comunales no conllevaron una distribución de la propiedad ni una ampliación de los cultivos. Directa o indirectamente pasaron a pocas manos, pues los vecinos pobres terminaron vendiéndolas, y prevalecieron los cultivos de olivar, cereal y vid, sobre todo en Sevilla y Córdoba, y en menor medida hortofrutícolas[31]

Durante la primera mitad del siglo XIX, se produjo la expansión cerealista en las campiñas y llanos, la introducción de cultivos sociales como la patata, el maíz, en Andalucía Oriental, y el arroz, en las Marismas del Guadalquivir; hacia mediados de siglo, el olivar sustituye al viñedo residual en montes y nuevas roturaciones de las campiñas de Écija y Carmona y, en general, se produce una extensión de los cultivos, propiciada por la revolución agraria liberal, que pretendió el cambio del régimen de propiedad de la tierra desde la superposición de dominios del Antiguo Régimen a los postulados del liberalismo en favor de la propiedad libre e individual[32]. El proceso se puso en marcha con la desamortización de los bienes de la Iglesia (Mendizábal, 1836 y 1841) y de los pueblos, la supresión de los mayorazgos y señoríos jurisdiccionales, la liberalización de los precios y la unificación de los pesos y medidas. Pero la desamortización, igual que ocurriera antes con las roturaciones del XVIII, no hizo sino aumentar la concentración de la propiedad de la tierra en manos de la nobleza y la alta burguesía, las únicas con capacidad real para competir en el mercado por las nuevas tierras: 10.000.000 de Ha en toda España. El aumento de las tierras cultivadas y de la productividad agrícola situó a estas familias en una inmejorable posición social y política. Entre ellas se sitúan precisamente las propietarias de algunos de los recetarios del siglo XIX y de las primeras décadas del XX que se van a analizar. Durante el siglo XIX se incrementó, además, la especialización productiva orientada a la exportación. Esa especialización productiva no era, sin embargo, novedad: tuvo su origen en las exportaciones promovidas por la Carrera de Indias, que sin embargo no produjeron una vinculación efectiva entre la producción agrícola y el tráfico comercial[33].

En la configuración del latifundismo que permitió esa especialización, desempeñó también un papel importante la ganadería. Para el periodo que interesa a los manuscritos, los sucesivos procesos desamortizadores generaron un cambio en la posesión y propiedad de las explotaciones en la Baja Andalucía, donde se concentraban ya las mayores propiedades: según el censo de 1865, el 67’5% de los propietarios de más de 100 cabezas de ganado vacuno se concentraban en este territorio. Los ganaderos terratenientes del Antiguo Régimen y la Iglesia fueron desplazados por grandes labradores colonos que se hicieron progresivamente con la propiedad. Esa concurrencia de los intereses agrícolas y ganaderos dio lugar a que no se produjera el enfrentamiento característico entre ganaderos y agricultores, sino entre grandes y pequeños campesinos por el acceso a los derechos comunales.

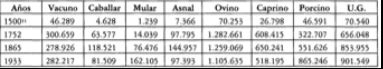

Cuadro 3. Composición de la cabaña ganadera en Andalucía Occidental. Siglos XV-XX

Datos en número de cabezas, U.G. son unidades ganaderas según el criterio F.A.O.

Fuente: López Martínez, A.L., 2005

Como se observa en el cuadro, la progresiva concentración contribuyó a que a la cabaña ganadera de la Baja Andalucía, que era también la más productiva, diera primacía el ganado vacuno, mantuviera al ovino como superior en número de cabezas y registrara un incremento del porcino relacionado con el aumento de la población y del consumo de carne de matadero[34]. Esta evolución queda reflejada en los manuscritos, como se comentará en el capítulo dedicado a las carnes. No obstante, la percepción de los viajeros y de cocineros tan influyentes como Ángel Muro (1890) era que en España se criaban y comían, sobre todo, cerdos. Por su parte, la Andalucía montañosa y oriental mantuvo explotaciones minifundistas y medianas, de las que provienen también algunos recetarios domésticos.

Para el análisis de estos manuscritos interesan también y de manera particular los cultivos hortofrutícolas, pues, a pesar de que la mayoría de las recetas anotadas sean de carnes y dulces, y que las recetas de hortalizas no se generalizaran hasta finales del XIX, éstas formaban parte de las elaboraciones de carnes, caza, casquería y pescado, y por supuesto de los guisos de legumbres y cereales.

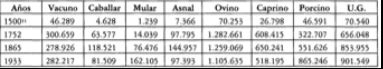

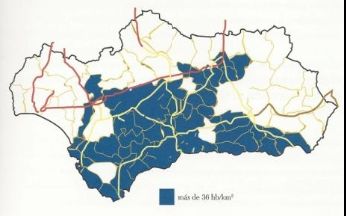

Gráfico 2. Distribución general de los regadíos en Andalucía.

La gradación de tonos oscuros que indentifica la superficie de los regadíos varía en intensidad según su consumo de agua.

Fuente: Ojeda, J. Inventario y Caracterización de los regadíos en Andalucía. Universidad de Sevilla/Cía. Medio Ambiente (Junta de Andalucía), Sevilla, 1999.

Si se observa el mapa, las zonas marcadas en oscuro corresponden a los regadíos históricos que conservan en su traza, en sus estructuras hidráulicas y en su régimen de funcionamiento, elementos previos al gran impulso registrado por los regadíos a partir de 1920[35]. Pues bien, muchos de esos regadíos corresponden a las comarcas donde estaban asentadas las familias que escribieron los recetarios: Loja, Granada, Ronda, la Sierra de Cabra (Baena) y la Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real). Más adelante se verá como son precisamente los que más diversidad de hortalizas, frutas y, en algunos casos, recolección registraron. Pero los regadíos históricos están situados, además, en los recorridos de los arrieros, que distribuían los alimentos de norte a sur, de la costa al interior y desde las campiñas hasta las vegas, la Serranía de Ronda, Málaga y Granada. Son los trazados que permitieron el suministro alimentario a muchas de las localidades donde se han recopilado estos documentos, intercambiando, por ejemplo, el cereal y las legumbres de las campiñas por los productos hortofrutícolas de las serranías y la costa, o la pesca por los frutos que no se producían a nivel del mar. Los arrieros se adentraban por el Camino Real, que conectaba Madrid con Sevilla; por el camino que enlazaba Algeciras con Madrid, pasando por Ronda; de Cádiz a Málaga, también por Ronda; en sentido longitudinal, conectando pueblos de las campiñas como Jerez, Morón, Utrera o Villamartín con los de las serranías; así como desde la costa hacia la Serranía de Ronda y Alhama de Granada. Los pueblos de la campiña cordobesa, la sierra sur de Jaén y las Lomas —Baena, Cabra, Alcalá la Real, Úbeda y Baeza— mantenían, por su parte, más comunicación, a través de la vía Madrid-Córdoba-Granada, con esta última ciudad y Málaga, a la que exportaban los frutos sobrantes y casi toda la producción de aceite y de la que importaban pescado, cítricos y textiles, venidos de otras regiones. Por otro lado, esas comarcas cordobesas y jienenses mantenían más contacto con las dos Castillas y Valencia que con el occidente de Andalucía, pues les vendían aceite, ganado y lana, y adquirían bacalao, arroz y aguardiente[36]

Esa actividad de los arrieros, que se realizaba por caminos en muy mal estado, disminuyó con el ferrocarril y se reactivó décadas después, tras la Guerra Civil, como ocurrió con los recoveros, que se desplazaban en radios más cortos, facilitando a la población diseminada productos como el azúcar y el aceite, al tiempo que se abastecían en esas rancherías de aves y huevos[37]. La distribución de los recoveros, a diferencia de los arrieros, no debió afectar a la mayoría de los recetarios estudiados, pues sus propietarios no vivían aislados, salvo las temporadas que pasaban en sus fincas y en estas diversificaban la producción para el autoconsumo, pero sí quizá al de Arcos de la Frontera, que contiene las recetas que hacían en el cortijo, tanto para los señores como para los jornaleros[38].

Pues bien, como se ha dicho, en esos trazados estaban los regadíos históricos y se cultivaban los productos que después eran llevados a los mercados comarcarles para su consumo en las poblaciones que eran cabeza de mercado y para su distribución entre las de alrededor de menor rango. Son los regadíos de Baza, Guadix y Sierra Mágina, los de Motril y las Alpujarras, Alhama de Granada y la Axarquía, la costa de Málaga, la Vega de Antequera y Benamahoma, con sus célebres huertas. Como célebres fueron también las gaditanas huertas de Rota y Conil, los navazos de Sanlúcar de Barrameda, las frutas de la Sierra de Aracena en Huelva y los cultivos de Purchena y de la costa oriental de Almería, desde donde se exportó a finales del XIX uva a Estados Unidos[39]. De los pueblos donde se han recogido los manuscritos, Ronda, Baena, Cabra, Alcalá la Real y, en parte, también Medina-Sidonia son los que tenían más diversidad de frutas, hortalizas y plantas aromáticas[40]. Esa riqueza se refleja en la condimentación de sus recetarios y será analizada más adelante. Pero incluso los ruedos urbanos de ciudades como Sevilla tenían numerosas huertas; en este caso hacia el sur, el este y en la margen izquierda del río[41].

A pesar del pésimo estado de los caminos durante el XVIII y gran parte del XIX, esos tráficos permitían un flujo permanente de alimentos y tenían en Málaga, Cádiz y Sevilla, sus principales centros comerciales. Sevilla, que había iniciado su declive en el XVII y había recibido la puntilla en el XVIII con la pérdida del monopolio y de su condición de Puerta de Indias, se consolidó como centro redistribuidor de las ricas ciudades agrícolas de su entorno. Durante el XIX, los comerciantes y labradores acudían con regularidad a la capital para ofrecer y adquirir mercancías, contribuyendo así a mantener el tejido comercial y una hostelería local o cosmopolita, según el nivel, que influiría en los gustos de esos forasteros y de los sevillanos. Sobre la influencia de estos establecimientos en las cocinas locales y en los recetarios domésticos convendría matizar. Hacía 1863 había en Sevilla solo dos restaurantes, ambos servían cocina francesa y uno de ellos, El Suizo, pertenecía a una cadena con establecimientos en las principales capitales de España. Esa era por otra parte la tónica: los restaurantes, cafés, cervecerías y hoteles de Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla, Pamplona, Zaragoza y otras ciudades, pertenecían a propietarios de origen suizo e italiano: Fallola, Olgiati y Franconi, Pullini, Dosh, Frapoli, Lhardy[42] Intercambiaban sus cocineros, que tan pronto estaban en una ciudad como en otra, y las cartas eran muy semejantes. La oferta culinaria de la hostelería española era, por tanto, muy homogénea. Se comía en restaurantes, cafés, hoteles, algunas fondas y en las casas de huéspedes y de comidas, pero cada clase iba al local que le correspondía. Y aquí es donde los estilos de vida marcaban diferencias notables de unas ciudades a otras. Mientras que en Madrid, Barcelona o Bilbao los restaurantes tuvieron buena acogida, en Sevilla, la nobleza y la alta burguesía los relegaba a la clase media, dada a banquetear y celebrar a la vista de todos. Ellos tenían los casinos, solo para hombres, los clubs, donde podían entrar señoras, y los hoteles, que en toda Europa reunían a la crema y nata de la sociedad. En Sevilla eran el Hotel Madrid, el Oriente, el París, pertenecientes también a cadenas nacionales o internacionales. Pero si se compara el comportamiento de Sevilla con otras capitales andaluzas, la débil acogida de los restaurantes resulta aún más llamativa. En 1903, la distribución de hoteles y restaurantes en el resto de capitales era la siguiente[43]:

Cuadro 4. Distribución de hoteles y restaurantes, 1903.

Fuente: Llorens y Asensio, 1903.

Es decir, que solo Huelva, Málaga, Cádiz y Granada, que recibían a forasteros vinculados a la minería, el comercio y el turismo, tenían hoteles. Los restaurantes eran todavía menos frecuentes: solo las más cosmopolitas del momento, Cádiz, Jerez y Málaga además de Sevilla, contaban con algunos locales[44]. La cocina de estos restaurantes y hoteles era, sobre todo, francesa, siguiendo la pauta de Madrid, que en el XVIII se había convertido en la capital gastronómica de España[45]. La influencia de las cocinas hosteleras en las domésticas era, sin embargo, relativa. El análisis detallado de los manuscritos permitirá argumentar con más detenimiento. Por ahora baste decir que las cocinas de la nobleza y la burguesía andaluzas prolongaban, aunque transformada, la cocina española antigua y adoptaban modelos que habían triunfado en Francia un siglo antes, pero que los restaurantes proponían como novedad: salsas, cremas, merengues, foie gras…

Pero volviendo al comercio y su papel en la vida ciudadana del XIX, en Cádiz ocurría, por distintas razones, algo parecido a lo descrito para Sevilla[46]. La ciudad donde se aprobara en 1812 la Primera Constitución, la misma que había conseguido concentrar en sus pocas calles a comerciantes extranjeros, andaluces emprendedores y burgueses ilustrados, vio estancarse su población y declinar su actividad económica, pero se mantuvo gracias al comercio. Y también en Málaga, que perdió el impulso de sus industrias textiles y siderúrgicas, y del comercio que había sido favorecido por la actividad portuaria hasta su estancamiento durante la segunda mitad del XIX. El inicio de esta dependencia comercial hay que buscarlo en la liberalización del comercio en 1765, cuando la Corona favoreció la creación de compañías comerciales españolas no asentadas en Cádiz, dispuestas a competir con las extranjeras, beneficiadas hasta entonces por el monopolio, ante la incapacidad de la agricultura y las manufacturas nacionales para abastecer la demanda exterior[47] A partir de 1779, los puertos españoles empezaron a comerciar libremente con América, y las empresas y puertos andaluces compitieron con los del norte y con industrias de regiones con mayor apoyo estatal, como Cataluña y el País Vasco. Un siglo después, en la segunda mitad del XIX, el rango de los puertos con referencia al volumen transportado era el siguiente: Gijón y Avilés 14%, Barcelona 10%, Cádiz 9%, Bilbao 7% y Valencia, Sevilla y Santander, casi el 4% cada uno de ellos[48]. Además, la composición de la carga reflejaba la dependencia andaluza respecto a la agricultura: se flotaban aceite, otros productos agrícolas y minerales, mientras que la demanda era de manufacturados, carbón, hierro, pieles y madera[49]. Los tráficos marítimo y ferroviario tendieron a complementarse, aunque con primacía de este[50].

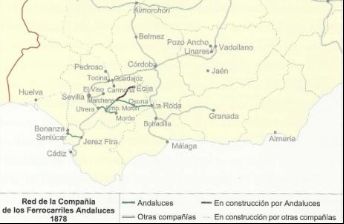

Mientras tanto, las grandes potencias europeas venían desarrollando esos tráficos, que contribuyeron a consolidar, durante el segundo cuarto del XIX, los grandes sistemas de compra, almacenamiento y redistribución de alimentos, empezando por el cereal[51]. Del mismo modo, la refrigeración en el transporte permitía la llegada de carnes americanas y australianas. Pero en el sur de España la situación era otra. El desarrollo de la red ferroviaria se produjo en Andalucía en dos fases: 1856-65 y 1876-85. Su desarrollo fue desequilibrado, beneficiando a la Depresión Bética en perjuicio de la Alta Andalucía, con menos población y producción y costes más elevados para la construcción de la red[52]. Es cierto que, con anterioridad, las ciudades más dinámicas del Occidente Andaluz –Jerez de la Fra. —Bahía de Cádiz— y el eje del Valle del Guadalquivir habían promovido proyectos pioneros (1820-1830)[53]. Pero no fue hasta 1854 que se abrió el primer tramo de ferrocarril en Andalucía, que conectó Jerez de la Frontera con El Puerto de Santa María y favoreció a la exportación del vino de Jerez[54]. Con posterioridad, 1903, se extendería al aceite, las pasas, almendras, naranjas y al corcho[55]. El ferrocarril contribuyó, por tanto, a la especialización en la producción del aceite de oliva para la exportación, a la mejora en el suministro de productos de primera necesidad desde el resto de España y el exterior y, en general, a la integración del mercado regional. Entre 1879 y 1935 aumentó el transporte por ferrocarril de cereales, vinos y aguardiente, aceites, frutas, legumbres, azúcar, remolacha y comestibles, por este orden[56]. Qué duda cabe que incidió también en un suministro más regular y variado para el comercio de las capitales y pueblos que habían sido centro de mercado y tuvieron la fortuna de que el ferrocarril tuviera parada en su municipio. Las tiendas de comestibles, que eran ya numerosas a mediados del XIX, pudieron ofrecer, así, productos de otras regiones o ultramarinos que eran llamados por su nombre de su origen: mantequilla de Soria, mazapán de Toledo, piñas de la Habana[57]. Su éxito las convirtió también en lugar de consumo, pues muchas tenían mostrador y las fronteras entre tabernas, bodegas, botillerías, colmaos y tiendas de ultramarinos con trastienda no estaban claras: las había con solería o cubiertas de tierra, con trastienda o sin ella. Pero fueran como fueran, eran los establecimientos más numerosos y concurridos de la época. Basta decir que en Sevilla, a mediados del XIX, había cuatrocientas cuarenta y seis tabernas y solo treinta y seis establecimientos de primera, sumando restaurantes, fondas, que es como se llamaba todavía a los hoteles, y cafés[58]. El ferrocarril intensificó asimismo las relaciones entre Madrid, Sevilla y Cádiz, incidiendo en la fluidez de intercambios, conocimientos y gustos entre sus clases dirigentes, y contribuyendo a la reorganización del espacio urbano, con el derribo de las murallas y la construcción de estaciones y rondas exteriores[59].

No obstante, hay que considerar que muchos suministros siguieron teniendo un radio comarcal o regional. Es el caso del aceite de oliva que era transportado para su manufactura y exportación, pero que tenía un radio de transporte corto o medio y no siempre llegaba a las comarcas no productoras, máxime si estaban mal comunicadas[60]. De hecho, durante el trabajo de campo se ha constatado reiteradamente las diferencias en el consumo de aceite y en su papel en la cocina entre las comarcas productoras y no productoras[61] Las familias que escribieron estos cuadernos durante el XIX y primeras décadas del XX escapaban, sin embargo, a esas restricciones del mercado. Es cierto que en los grandes pueblos del Occidente andaluz —Carmona, Écija, Osuna, Morón, Marchena, Lora— se comía sobre todo lo que se producía en el entorno. De ahí que distintas clases sociales, incluso tratándose de sociedades muy polarizadas, compartieran modelos culinarios, aunque tuvieran accesos desiguales a la cantidad y calidad de los alimentos. No cabe duda que la élite podía elegir entre recetas que les venían transmitidas de generaciones anteriores o que incorporaban de recetarios publicados y de sus iguales de otras ciudades y regiones. Esa opción preferente es precisamente la que hizo posible que se escribieran los estudiados. La despensa y la cocina de estas familias era, en gran medida, autosuficiente: mataban y conservaban bovino, ovino y porcino, cazaban, tenían corral, huerta y frutales, y en muchos casos eran productores de cereales, legumbres y olivar. De Sevilla o las capitales más cercanas traían periódicamente las especias, el azúcar, el café, el chocolate y productos de lujo, en su mayoría importados.

Pero, además, estas familias pertenecían a las comarcas más pobladas, más productivas, con mayor acumulación de capital y con ciudades más grandes: Sevilla, Cádiz, Jerez, Carmona, La Campana, Arcos de la Frontera, Medina-Sidonia, Ronda, Baena, Loja, Granada[62]. No es casualidad. Como tampoco lo es que el trazado ferroviario avanzara gradualmente desde esa zona, con primacía agrícola e incluso denominación específica, como el «ferrocarril del aceite» que discurría de Puente Genil a Málaga[63]. Si se observan los mapas, se comprobará la coincidencia entre la densidad de población, la red ferroviaria y las ciudades donde han sido localizados los manuscritos. Considerando que se buscaron recetarios en veintiocho poblaciones y solo se encontraron en veintiuna, de las que todas salvo dos están en la zona marcada, habría que concluir que no es casualidad. Los recetarios estaban donde residía la clase social que tenía medios y ambición social para escenificar en la mesa su posición y para construir su identidad familiar y de clase al mismo tiempo que levantaban sus empresas. Sin duda, habrá otros recetarios en otros archivos, incluso de los lugares ya rastreados, pero esta coincidencia entre la redacción de recetarios domésticos y los factores referidos parece significativa.

Gráfico 3. Situación geográfica de las localizaciones objeto del estudio

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Red Ferroviaria de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, 1878

Fuente: 150 años de ferrocarril (Cuellar Villar, D., 2008)

Gráfico 5. Densidad de población por partidos judiciales y red ferroviaria en Andalucía en 1909

Fuente: 150 años de ferrocarril (Morilla Critz, J., 2008)

En 1909, la red de Ferrocarriles Andaluces es la que se observa en el mapa correspondiente. Durante el siglo XX y en las décadas que siguieron a la Guerra Civil, apenas hubo especialización en el transporte de mercancías, salvo para la minería. La producción agrícola se movilizó desde los productores a los mercados interiores de Andalucía, no tanto con otras regiones, con excepción de las legumbres secas y las patatas que se transportaban desde las dos Castillas y Galicia. La tendencia fue a la internalización de los tráficos, muchos de los cuales derivaron a la carretera, incluido el pescado y el ganado porcino, lanar, caprino y equino[64]. En cuanto al suministro de alimentos, incluso para la hostelería sevillana, mejor abastecida que otras capitales y que los hogares, los profesionales aseguran que hasta los años setenta no empezó a haber buenos productos y regularidad en su afluencia[65]. La agricultura fue la principal actividad económica de Andalucía hasta 1955, que se inició una transformación de recursos financieros, y las industrias de transformación agroalimentaria fueron las únicas que destacaron en un sector con mucho peso artesanal[66]. Pero aún así la calidad de los suministros no era la adecuada para la hostelería y sus todavía escasos clientes: empresarios que demandaban calidad, algunas familias de clase alta y media y el turismo. Un incipiente turismo de masas, que empezó a confiar en el sector, cuando la ley Fraga de 1965 estableció un cauce unitario para la organización y funcionamiento del sector, exigiendo hábitos que hoy parecen elementales pero entonces no lo eran, como la existencia de lista de precios, libro de reclamaciones, menús del día, traducción de la carta a otros idiomas y la limpieza en baños y cocinas[67]. Y continuando con el abastecimiento de la época, el pescado venía en los años sesenta de Cádiz y Huelva o reexpedido de Madrid, es decir, el que allí sobraba. Situación muy distinta a la que siguió tras el ingreso en la Unión Europea, que afectó al origen del suministro, al transporte, a los controles de calidad y a los mataderos y mercados minoristas que cerraron o fueron clausurando un puesto tras otro. Los nuevos mercados solo terminan siendo viables cuando tienen una orientación hostelera, modelo que han liderado el turinés Porta Portese y la Boquería de Barcelona. En definitiva, en el proceso descrito para los muchos años en que fueron redactados estos manuscritos, la alimentación como actividad humana compleja que es ha cambiado mucho, afectando a las cocinas domésticas y a las razones y modos que movían a redactar recetarios. También han cambiado las familias y las autoras de estos recetarios, el gusto y las claves que hacen de la mesa un espacio de afinidades y representación social. Sobre todo ello se tratará en las páginas siguientes.

El lector habrá observado que hasta ahora me he referido a cocineras, no a cocineros. Lo comentado sobre la transmisión de conocimientos culinarios lo explica, en parte. Y es cierto también que la mayoría de los recetarios estudiados fueron escritos por mujeres. Pero algunos, sobre todos los primeros, lo fueron por hombres. El contraste por peritos grafólogos así lo ha ratificado incluso para recetarios de finales del XIX[68]. Son manuscritos copiados por médicos, abogados y militares, que en ocasiones incluso anotan sus nombres, o por los administradores y secretarios de esas familias. No es probable, sin embargo, que fueran escritos por cocineros profesionales, aunque algunas de las familias los contrataran durante la segunda mitad del XIX: así lo han expresado sus descendientes y lo reflejan los documentos, pero precisamente porque se habla de ellos en tercera persona, no debieron ser los autores, aunque sí se los recordara[69]. La opción de contratar a un hombre para la cocina era relativamente frecuente entre la alta nobleza y burguesía: es el caso de Moyano, el cocinero de la familia Loring en Málaga, que publicó su recetario[70], de Albarretegui, cocinero de la Marquesa Viuda de Albacerrada, y de Bardají que lo fue del Duque del Infantado. No se tiene constancia de que estos manuscritos fueran escritos por cocineras o cocineros, aunque alguna receta entremetida al margen o en páginas en blanco sí pudieran ser de su puño y letra. Al respecto, lo más importante es que estos profesionales son en parte responsables de que las cocinas de élite guarden tantas semejanzas entre sí, a lo largo de los siglos, incluso entre regiones, estados y religiones distintas, pues si bien es cierto que solían trabajar muchos años en la misma casa, también lo es que pasaban de unas a otras. Así ocurrió entre las cocinas andalusíes y cristianas, que compartían cocineros y recetas; entre las cortes europeas; y también en el interior de estados y regiones, y de unas ciudades a otras.

De entre estos manuscritos, los escritos por varones son los que con más claridad parecen copiados de otros anteriores, quizá estropeados o destinados a otro miembro de la familia. Están redactados de corrido, a veces comentan que no comprenden bien el original, suelen estar rotulados y ordenan la recetas por grupos: carnes, volatería, pescados, dulces… No hay descuido ni improvisación, ese anotar la receta al vuelo, que caracteriza a los escritos por mujeres, que los concebían con el pragmatismo que se confiere a una herramienta cotidiana. Pero fueran hombres o mujeres los que escribieran, entiendo que estos recetarios son obras colectivas. Sus protagonistas son las mujeres y sus familias, con sus prácticas, hábitos y gustos. Son largas historias de familias, que recuerdan, al prolongar los sabores de recetas antiguas; que se reafirman en sus preferencias, al repetir las que más gustan; y que se adaptan a las modas, al copiar recetas de los recetarios publicados y las revistas. Hacer y rehacer recetarios ha sido tarea de muchas manos y de muchas generaciones.

A continuación se ofrecen datos sobre los recetarios domésticos estudiados. A la hora de nombrarlos, se ha optado por utilizar solo el primer término del nombre de los pueblos, con objeto de descargar el texto: Jerez y Arcos, por ejemplo, no van seguidos de «la Frontera» ni Alcalá de «la Real». Por el contrario, algunos recetarios tienen la anotación de dos localidades: Cádiz/Ronda, entre otros. Se trata de documentos que, como en este caso, se obtuvieron en Ronda de donde la familia era originaria, pero fue escrito en Cádiz, donde residieron durante varias décadas y así lo anotaron, además, en la portadilla. Otro tanto ocurre con el de Villaluenga/Jerez: la autora era de Villaluenga del Rosario (Cádiz) y la familia ha estado arraigada a esta localidad, de modo que ella traía las recetas de su familia, pero durante unas décadas residió en Jerez de la Frontera y sus recetas están impregnadas también de los gustos de esa ciudad y de consumos a los que no hubiera podido tener acceso en Villaluenga del Rosario, un pueblo pequeño y entonces mal comunicado, de la sierra de Cádiz. El periodo con el que se citan los manuscritos a lo largo del texto corresponde al primero, si la cita se refiere al conjunto del documento, o a ese periodo en concreto, si se trata de una receta escrita por la letra o las letras correspondientes al mismo. De igual modo, ese mismo recetario puede ser citado con otro periodo, si la referencia es a una receta que corresponde a otra letra que, a su vez, tiene asignado otro periodo. Por otra parte, los manuscritos que no son nombrados con número a continuación, por ejemplo Málaga, XX 3.º, es porque solo hay uno de esa localidad. Por último, los manuscritos no tienen los nombres de sus propietarios, porque algunos solicitaron que así se hiciera, aunque sí ha parecido indispensable citarlos en agradecimientos.

Cuadro 5: Relación de recetarios analizados

±

±

Los primeros manuscritos recopilados pertenecen a familias de la alta aristocracia, de la nobleza provinciana, labradores y profesionales libres[71]. Durante el primer tercio del siglo XIX, muchas de ellas dejaron de vivir de manera permanente en sus fincas y pueblos de origen, trasladándose a las capitales de provincia, sobre todo, a Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y también Antequera. Ese proceso se repite a finales de siglo en el caso de las familias burguesas, que adquirieron bienes desamortizados o directamente a la nobleza arruinada. En ocasiones eran los llamados sorianos y montañeses: castellanos, riojanos y cántabros, llegados a Andalucía en el siglo XIX, que se convirtieron en agricultores, industriales del vino y del aceite y distribuidores de alimentos al por mayor o minoristas. Varios propietarios de manuscritos pertenecen a este grupo[72]. Otros formaban parte de la burguesía latifundista, en particular de las campiñas, que levantó grandes fortunas, adquirió haciendas de olivar y fincas de cereal, promovió las primeras industrias eléctricas y, en general, dio a sus hijos varones formación técnica y jurídica[73]. Se trasladaban a estudiar a Madrid, Deusto o incluso Inglaterra, y después ejercían en Sevilla o en Madrid, donde también residían miembros de la nobleza andaluza y, a partir de la Revolución Liberal de 1968, burgueses dedicados al ejercicio activo de la política como diputados, senadores o miembros del gobierno. Solían mantener casa abierta en Madrid y en su ciudad de origen, aunque algunas familias se afincaron en la Corte, y participaban de los gustos y modas que en la capital difundían banquetes y restaurantes, que como Lhardy recibían a la Reina Isabel II y a Don Alfonso XII[74]. No quiere decir que esas modas y las recetas llegaran a Sevilla y a otras ciudades andaluzas de la mano de estos señores, ocupados en asuntos de importancia, no en nimiedades, que así se consideraba y se considera a la cocina y sus recetas. Pero sí indica que esas familias estaban donde se gestaba la innovación, la registraban como signo de distinción social, la lucían en sus mesas cuando volvían a Andalucía, anotaban esas recetas en cuadernos como muestran los estudiados y las daban a conocer a sus parientes y amigas. De ahí que haya tantas similitudes entre los recetarios publicados en distintas regiones y que la cocina que muestran estos manuscritos estuviera impregnada del gusto que compartía la clase alta, ya fuera de Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza o Granada.

Eso en cuanto a las familias. Las mujeres que escribían estos cuadernos solían ser jóvenes casaderas o solteras responsables de la organización doméstica. Estas últimas y las que hicieron peores bodas fueron, sobre todo, las que se quedaron permanentemente en los pueblos, en esos pueblos grandes de las campiñas, de las comarcas olivareras o de la Serranía de Ronda. En Sevilla, Málaga, Cádiz, Jerez o Granada residían los hijos profesionales y las hijas casadas con industriales, médicos, abogados o parientes cercanos con patrimonio suficiente para vivir en la ciudad sin descuidar el campo. La vinculación entre unos y otros era, sin embargo, permanente; entre otras cosas porque solía tratarse de familias muy numerosas que mantenían abiertas las casas de los pueblos y en proindiviso las mejores fincas. Las dehesas, los cortijos, las casas de patio de los pueblos, las bodegas y las haciendas de olivar sevillanas que habían sido reconvertidas durante el XVIII en lugar de exhibición y fiesta, escenarios inmejorables para consolidar los lazos matrimoniales entre parientes y para representar el status ante la clase política e industrial de Madrid y otras capitales, así como con los vascos, catalanes, ingleses, franceses y alemanes, que se habían establecido en Andalucía y lideraban la industrialización y el comercio[75]. Y aquí jugaba un papel fundamental la cocina que las mujeres de estas familias y su servicio fueran capaces de desplegar en almuerzos, cenas y cacerías. Siempre se ha dicho que los andaluces no recibían en sus casas: los viajeros se encargaron de vocearlo[76] [77]. Y en parte es cierto. En las ciudades, los señores se citaban o encontraban en cafés, casinos y clubs; sus mujeres tenían día de visita y las devolvían. Pero en casa no se invitaba a comer, salvo a la familia extensa, que ya eran bastantes, o por compromiso ineludible. Incluso se decía que solo se comía bien en las casas de los vascos, como los Ybarra. Los manuscritos investigados permiten afirmar que no era para tanto: el papel de las mujeres en esa representación escenográfica y culinaria que cerraba matrimonios y tejía redes económicas y políticas, fue fundamental; sobre todo, a partir de que la burguesía agrícola e industrial incrementara su influencia social y emparentara con la nobleza, que mantenía en Andalucía posición y poder político.

El resultado fue una élite muy endogámica y cohesionada. De los 43 documentos, el 40% de los que se escribieron durante el XIX y principios del XX pertenecían a familias que adquirieron propiedades desamortizadas, mantenían conexiones sociales y políticas con Madrid, emprendieron industrias de transformación de alimentos, eléctricas, ferroviarias o constructoras, tuvieron un papel destacado en la banca y cerraron matrimonios entre socios o parientes, comportamiento que por otra parte era también característico de otras regiones, incluidas aquellas con una burguesía industrial y comercial más numerosa, como Cataluña[78]. Un caso claro en Andalucía es el de la familia Benjumea. Sus distintas ramas tenían propiedades en La Puebla de Cazalla, El Arahal, La Campana, Carmona, Marchena, Morón, Estepa, Ronda, Antequera y Sevilla, donde a finales del XIX tenían ya casa la mayoría[79]. Pues bien, los matrimonios entre parientes, también latifundistas y la mayoría de familias muy numerosas, evitaron en algunos casos la partición de las propiedades. Otros emparentaron con industriales como Ybarra, cofundadores con los Benjumea de la Compañía Sevillana de Electricidad, o con Gross, socios de la Compañía Hidroeléctrica del Chorro, junto con la familia Loring, miembros a su vez del grupo industrial malagueño que promovió el ferrocarril en Andalucía[80]. Una red tan bien tejida no descuidaba instrumentos de tanta utilidad social como es la representación en la mesa. Es probable, sin embargo, que los vínculos matrimoniales entre la burguesía latifundista y la nobleza que, como se ha dicho mantenía posición y poder en Andalucía, contribuyeran a restar ostentación a estas manifestaciones, cosa que no ocurrió en otras regiones, donde la nueva clase escenificó su ambición de representación social en un tono que el buen gusto desaconsejaba en el Sur.

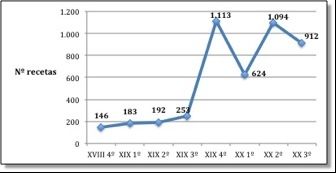

Sin embargo, esa potenciación de la cocina como factor de representación social de la mano de la alta burguesía a finales del XIX queda reflejada con claridad en los documentos estudiados. Es entonces y de manera muy marcada, cuando se inician la mayoría de los recetarios y se apuntan la mayoría de las recetas. Décadas después, tras la Guerra Civil, habrá otro pico, que se comentará más adelante.

Gráfico 6: Total de recetas analizadas por períodos

Fuente: Elaboración propia

Las razones de esta fiebre de recetarios domésticos a finales del XIX son varias, además de la ya citada. Desde mediados de siglo, se habían publicado en España muchos más recetarios que con anterioridad. Algunos tenían éxito en toda Europa y difundían por el continente modelos culinarios parecidos[81] y otros lo tuvieron a este lado de la frontera[82]. Esas publicaciones crearon una corriente de renovación que las cocinas de las mejores casas querían y podían secundar. Además, las revistas y agendas[83], ofrecían una idea muy exacta del objetivo a perseguir, al tiempo que entretenían a las mujeres de buena familia con las últimas novedades en moda, arte y actualidad[84]. En paralelo se extendieron los colegios para niñas. Desde mediados de siglo, su instrucción se había incrementado, aunque seguía siendo asunto privado, mediante «las amigas» que recibían alumnas en sus casas, o responsabilidad municipal en los colegios, que enseñaban las primeras letras y lo necesario para que en el futuro ejercieran de amas de casa. Fue con Madoz que la enseñanza se convirtió en cuestión pública. Con la Ley Moyano de 1857 recibió estructura legal, reglamentando por vez primera en España la obligatoriedad de crear escuelas para niñas, aunque orientando su educación a las «labores propias del sexo segundo». Muy lejos pues de la situación de Inglaterra, donde en 1848 la Universidad de Londres admitió la creación del Queen’s College, ejemplo que siguieron los países nórdicos y Alemania en las siguientes décadas. La ley no implicó, por otra parte, la alfabetización efectiva de las mujeres en España: en 1900 la tasa de analfabetismo entre la población femenina seguía siendo del 71’4%[85]. No era el caso de las niñas de clase media y alta escolarizadas en instituciones religiosas. Ya se comentó que en Andalucía estos colegios se fundaron mayormente durante la segunda mitad del XIX; es decir que justo cuando las niñas de clase media y alta, que empezaron a ir a esos colegios, tuvieron edad casadera estaban de moda las revistas y las agendas entre las de su clase[86]. El análisis grafológico de los documentos indica que es entonces, en el último cuarto del XIX, cuando la mayoría de los recetarios son escritos ya por mujeres y cuando algunos que lo habían sido por hombres incorporaron las primeras grafías femeninas. Eso no quiere decir que no hubiera antes mujeres que escribieran, que las habría en toda España. Solo pretende afirmar que estos manuscritos indican que es entonces cuando se generaliza la costumbre de que las mujeres, primero de clase alta y después de clase media, anotaran recetas de su puño y letra. Hay que tener en cuenta que los colegios religiosos impartían a las jóvenes cultura general, que en algunos casos, no siempre, incluía cocina. Pero cuando las había, esas clases teóricas y prácticas de cocina, el francés, la caligrafía, la pintura, los primeros auxilios y la urbanidad eran algunas de las materias que diferenciaban a las alumnas de pago de las gratuitas, a las que se impartía aquellas enseñanzas que podían ayudarles a ganarse la vida, como corte y confección. Las hijas de la nobleza y de la burguesía pasaban años internas en colegios donde se entraba el 1 de octubre y se salía el 30 de junio, sin que en muchos casos volvieran a sus casas más que en Navidad. Había tiempo para todo, incluidas las clases de cocina, aunque solo en los cursos superiores. Ese ha sido el testimonio de algunas informantes que estuvieron escolarizadas a principios del XX y vivían aún a finales de siglo. Y eso es también lo que evidencian los manuscritos, con sus referencias a profesoras, dictados de recetas y comentarios del tipo: «El plato que vamos a explicar es muy bonito y de bonita presentación»[87]. Pero la anotación de recetas con esas letras inglesas o picudas que habían aprendido en el colegio se producía sobre todo en las casas: mientras encargaban el ajuar, al dictado de algún miembro de la familia o escritas entre varias hermanas. El estilo y el orden son distintos a los que se escribían en los colegios.

La elaboración del recetario era una tarea que requería dedicación y mantener abiertos varios frentes, pues, además de estar al día en las novedades culinarias, la gama de platos que convenía anotar tenía una amplitud proporcional a los cambios en el servicio de mesa con el paso progresivo del servicio a la francesa al de a la rusa y a la inglesa, que facilita la elección de la ración individualizada al comensal y requiere menos personal de servicio[88]. Las recomendaciones de los recetarios publicados a mediados de siglo iban en esta línea: si solo se trataba de un servicio, que podían ser más, se requerían tres cubiertos: primero sopa, después la entrada que era vaca cocida u otro plato fuerte, de segundo, carnes, aves, caza o pescado, casi todo en salsa. Y entre unos y otros, los platos intermedios, que ya no se dividían entre repostería y de cocina, sino que eran escabeches, fiambres, anchoas, langostinos, sardinas, boquerones. Precisamente algunas de las recetas que proliferaron en los manuscritos a finales del XIX[89]. Y por último, el postre, que eran muchos y variados[90]. Este modelo no debía ser, sin embargo, de los más largos, si se considera la llamada a la prudencia que sobre estas cuestiones hizo con agudeza la Condesa de Pardo Bazán:

«Y no queremos demasiados manjares, y en la mesa más suntuosa, a menos que se trate de un banquete de etiqueta, no parecen bien arriba de cuatro platos al almuerzo y cinco a la comida. Cierta sobriedad se une ahora a la complicación culinaria, a la rebusca de condimentos varios y gustosos y de un ornato discreto y simpático al estómago, al través de la vista. El comer se humaniza cada día más. Ya no es el engullir de la bestia hambrienta. También en la mesa puede el espíritu sobreponerse a lo material»[91].

En las décadas siguientes y a lo largo de todo el siglo XX, tendió a disminuir el número de cubiertos. Durante el trabajo de campo, los datos al respecto indicaban que el almuerzo de una familia andaluza de la alta burguesía podía consistir, hasta aproximadamente los años cincuenta, en un primer plato de cocido, un segundo de carne, un tercero de huevos o friturillas y, de postre, fruta del tiempo; mientras que para cenar se servía primero sopa, después la pringá del cocido, como tercero, de nuevo friturillas o huevos, de cuarto, carne y, como postre, un dulce de cocina[92]. Pero entre medio, tuvo lugar la Guerra Civil y se sufrió la carestía de posguerra, que afectó también a familias pudientes, máxime cuando no eran productores de alimentos. Cambiaron las preferencias, con la promoción de las cocinas regionales por parte de la Sección Femenina, y se impusieron criterios, como la españolización de los títulos de las recetas y de los establecimientos, evitando referencias a los aliados e incluso a los que no lo eran: la ensaladilla rusa se llamó ensaladilla española, y en Sevilla el bar Ginebra fue rebautizado como La Raza[93]. Hubo, en definitiva, una readaptación de la cocina a lo poco que había en la despensa, engalanándolo con el ideario de la época: la perdiz a la castellana y los huevos a la flamenca fueron buques insignia de esa tendencia. Y de ella participaron estos recetarios. El que se salía de ahí solía ser porque se beneficiaba del estraperlo, ya fueran familias o restaurantes, sobre todo los madrileños que ofrecían esa cocina complicada y de presentación espectacular, que se llamaba internacional y lideraban Horcher y Jockey[94].

Los manuscritos del segundo cuarto del siglo XX son todos, salvo uno de dulces[95], posteriores a la Guerra Civil. A diferencia de los de periodos anteriores, hay seguridad sobre su datación, porque suele estar anotada o las mujeres que los redactaron vivían y en muchos casos fueron informantes del trabajo de campo. Las diferencias respecto a los manuscritos de principios de siglo son muchas: el afrancesamiento y los títulos altisonantes fueron reemplazados por otros más castizos y algún anglicismo y germanismo; empezaron a apuntar las medidas de los ingredientes, que se expresaban siempre en el sistema métrico decimal; las recetas se ordenaban en grupos —pescados, carnes, etc— y algunos tenían índice o incluso lo elaboraban para las recetas anotadas en periodos anteriores. La clasificación de las recetas en un índice se había generalizado en los tratados profesionales y en los recetarios de principios del siglo XX, como los de Gasca y Muro, aunque algunos, como Doménech en su Pastelería Mundial, no lo incorporaran. Los manuscritos de la segunda mitad del XX son, por otra parte, de clase media, media baja o pertenecen a ramas empobrecidas de la alta burguesía, empeñadas en mantener el tono en la mesa gracias a recetas con más pretensiones que ingredientes. Ya no hay innovaciones, como en el XIX aunque fuera con retraso respecto a otras ciudades europeas, solo recreaciones de antiguas fórmulas y adopciones de las que gozaban de prestigio en la sociedad local de la época. En este caso y en la línea de lo argumentado por Norbert Elías, con la decadencia social de una clase se reducen también las relaciones que configuran la vida privada de las personas, lo que conduce a un descenso en el ritmo de cambio y transformación[96].

Hay sin embargo varios manuscritos de clase media urbana, mujeres de profesionales y seguidoras de Parabere, suscritas a revistas extranjeras como ELLE y Marie Claire, que incorporaron recetas con un tono distinto de las de Mundo Cristiano y Burda, más citadas entre las de clase media de zonas rurales. En los últimos hay referencias a Simón Ortega[97]. Otra característica, también a partir de 1950, son las referencias a las cenas frías, a los menús semanales, a las comidas para fiestas de niños y otras celebraciones que no eran antes habituales, y al bufé, al que Carême había puesto en escena más de un siglo antes con la decoración de platos fríos y calientes, los recetarios españoles divulgaron como ambigú a mediados del XIX y los grandes cocineros españoles de entre siglos versionaron dando lugar incluso a portadas de revistas, como en El Gorro Blanco de Doménech[98].

En el gráfico anterior, que muestra el número total de recetas por periodos, quedaba reflejado un segundo pico, casi tan alto como el de finales del XIX, para el segundo cuarto del XX; exactamente, para la posguerra. La diferencia es que ese grueso de recetas no son carnes, pescados, verduras ni salsas, sino sobre todo dulces. Recreación de los llamados dulces tradicionales, que nunca se habían dejado de hacer en las casas, pues marcaban el ritmo del calendario estacional y religioso, pero que en los años cuarenta tuvieron dos valedores: la Sección Femenina y la carestía. Cuando apenas había con qué cocinar, los socorridos dulces, que no pedían más que harina (ya no se precisaba si debía ser de flor o candeal, bastaba con que la hubiera), azúcar o miel, limón o naranja, almendras o castañas, canela o ajonjolí… en fin, que se adaptaban a lo que hubiera y eran baratos, se convirtieron en la fuente de lucimiento y placer de unas mujeres, que habían regresado para permanecer durante décadas a unas casas y cocinas de las que apenas les había dado tiempo de salir. Quizá por eso, porque vivían sobre todo de puertas adentro, fue entonces cuando se anotaron casi la mitad de las recetas de bebidas y licores del total de los manuscritos. Eran batidos de café, fresa o melocotón, leche merengada, refrescos de frutos secos, pero también licores, cap y sangría, que tanto animó las fiestas que se hacían en la casas y los primeros guateques. En cualquier caso, una razón de esta nueva avalancha de recetarios puede estribar en que, una vez más había algo nuevo que apuntar aunque fueran recreaciones regionales de recetas antiguas. También que las mujeres pasaban muchas horas en casa, sin más compañía que la familia, amigas y la radio, que los recetarios que sus madres y abuelas escribieron a finales del XIX y principios del XX se habían estropeado o debían pasar a la hija mayor o a una prima, y que contenían recetas que habían pasado de moda o no se podían hacer porque sus ingredientes o condimentos habían desaparecido del mercado.

Los últimos manuscritos estudiados son de los años setenta[99]. Se incorporaron a la investigación solo cuando hubo seguridad de que, aunque fueran copiados de recetarios escritos por las madres cuando se casaron después de la guerra, las recetas se seguían haciendo. Se han desechado, sin embargo, recetarios de la misma época y posteriores, copiados, transcritos a máquina u ordenador a partir de los ochenta, precisamente porque se constató que las recetas ya no se hacían; eran solo un ejercicio nostálgico, un modo de homenajear a la madre o a algún familia mayor o recién fallecido. ¿Y por qué no se hacían ya esas recetas que se molestaban en copiar? Pues porque fue a partir de los ochenta cuando se produjeron cambios alimentarios que dejaron fuera de juego a los roscos y a la ropa vieja, e incluso a otros que se habían incorporado poco antes, como los moldes de jamón y queso o los creps. Cambió la tecnología que aceleró los procesos y alteró los resultados, se incorporaron semipreparados a buen precio y sin que el cambio fuera percibido al paladar, se extendieron los congelados, se admitieron con más dificultad los precocinados y, sobre todo, se transformaron prácticas que terminaron generando otros estilos de vida y gustos. Para empezar, los españoles debieron considerar que entrar en Europa y pasar a formar parte de ese mundo occidental que dirigía el planeta, traía aparejada la costumbre de usar y tirar. La producción orientaba la tendencia: se tiraban electrodomésticos, muebles, ropa y, por supuesto, comida. Se hacían y se hacen grandes compras en las grandes superficie, se llena la nevera, que repleta provoca ese efecto de abundancia tan placentero, y cuando los alimentos caducan, se tiran. La nevera se convierte así en un limbo entre el hiper y la basura. Y eso ocurre también, en parte, porque las cocinas domésticas han evolucionado, gracias a los semipreparados y los pequeños electrodomésticos, hacia la mezcla más que la elaboración de ingredientes. Las pastillas de caldo, las combinaciones de condimentos, las conservas de pescados y hortalizas, las salsas, sopas y purés envasados, las raciones individualizadas de carnes y hortalizas… todo facilita el proceso y hace innecesarios procedimientos culinarios que hasta hace unas décadas resultaban imprescindibles y conformaban el entramado sobre el que se construían los recetarios domésticos: adobar, afinar, amasar, cernir, macerar, majar, mechar, rellenar.

Cocinar, lo que se dice cocinar más allá de cocer, freír o asar, ha quedado, salvo que haya alguien aficionado en casa, para los días extraordinarios: la Navidad, los cumpleaños, las reuniones familiares, las cenas con amigos… Queda por ver si la crisis económica recuperará parte de los conocimientos y prácticas que quedaron aparcados cuando las vacas fueron gordas. Por otra parte, es cierto que la globalización alimentaria provocó una reacción culinaria. Nunca antes se habían publicado más recetarios: cada administración pública, cada pueblo y cada famosa tiene al menos uno. Ni la publicidad había contratado a más abuelas para que, gracias al delantal y la cuchara de palo, devolvieran al consumidor la impresión de no haber perdido el norte de lo que come. Pero esa reacción culinaria a la globalización no ha partido ni ha sido protagonizada por las cocinas domésticas. Es cosa de medios y profesionales. Las mujeres, que siguen siendo las que casi por norma cocinan para la familia, adaptan sus conocimientos a lo que hay, que por otra parte es lo que han hecho siempre, solo que lo que hay y lo que saben son hoy distintos de los que sirvieron a sus madres para cocinar.

Para empezar, se ha producido un salto generacional en la transmisión de los conocimientos culinarios. En Andalucía ese salto se produce, aproximadamente, entre las mujeres que nacieron antes de 1960 y sus hijas. Esas madres aprendieron a cocinar de manera diferente a como lo hicieron las mujeres que se independizaron o casaron veinte años después, sobre todo cuando eran de clase alta o media. Su método era, sobre todo, la imitación: miraban lo que hacían sus madres, escuchaban sus recomendaciones, anotaban lo que les interesaba y lo reproducían cuando su vida lo demandaba. Escribieron de su puño y letra los últimos recetarios domésticos y fueron las últimas que cocinaron esas recetas a diario. No todas provenían de sus madres, también de vecinas, de la radio y las revistas, primero, y de la televisión y los suplementos dominicales, después. Hoy la situación es otra: las jóvenes también aprenden de sus madres, pero no necesitan escribir un recetario, memorizan menos y apenas imitan. Sus conocimientos son una mezcla de recomendaciones familiares, recetas de internet y nociones aprendidas de las instrucciones que aparecen en el reverso de los envoltorios de alimentos envasados. La información es mucha y es mucho la que se desecha. Los conocimientos también son de usar y tirar.

Sin embargo, no parece clara la relación determinante entre la incorporación de la mujer al mundo laboral y el hecho de que se cocine menos. Parece evidente que, mientras más se trabaja, menos tiempo hay para cocinar. Pero, del mismo modo que las mujeres cocinaban antes cuando trabajaban fuera de casa —por ejemplo, las jornaleras y obreras— ahora cocinan menos aunque no trabajen y los electrodomésticos permitan acortar el tiempo dedicado a las faenas domésticas. El obstáculo no es el trabajo, sino un estilo de vida que permite otras opciones dentro y fuera de la cocina, que deja de ser así una larga y obligada tarea cotidiana para abrirse a una gama más amplia de comportamientos, donde la elección del tiempo dedicado a cocinar pasa a depender del número de comensales, la distribución de roles, la afición y la ocasión. Y estas, las ocasiones, han cambiado mucho, al mismo tiempo que se alteraba la estructura alimentaria: la distribución y orden entre consumos estacionales, entre cotidianos y extra-cotidianos, entre las distintas comidas del día y entre las series en el servicio de los platos. El caso es que ya no se escriben recetarios manuscritos y, si los hay no reflejan siquiera lo que se puede y se quiere comer, sino lo que se desea conservar quizá como un tesoro pero también como un fósil o, más exactamente, como un mantón de manila: con cuidado de que no se apolille y con el riesgo de que cuando se vaya usar, muy de tarde en tarde, huela mal o tenga manchas y finalmente se opte por algo nuevo. En ese abandono, los historiadores habrán perdido unos documentos que, directa o indirectamente, ofrecen información valiosa sobre el aprovechamiento del medio, la producción, la distribución, la alimentación, la cocina, las maneras de la mesa, el gusto y la vida social y familiar. Una información que difícilmente podrá ser reemplazada por la ingente y mayormente impersonal información culinaria que ofrece internet.

Los recetarios podrían clasificarse según el criterio establecido por Mª Paz Moreno [100]:

Los manuscritos estudiados pueden ser considerados, salvo el primero de Loja (Loja1, XVIII 4.º) que es un códice y por tanto un texto híbrido, y el cortijero de Arcos de la Frontera (Arcos, XIX 4.º), que es un recetario mixto, recetarios puros. El objetivo principal de esos 41 recetarios son las recetas de cocina y apenas presentan desviaciones. En razón de cómo fueron elaborados podrían ser clasificados, por otra parte, en dos tipos no necesariamente excluyentes:

1.º Recetarios copiados: de un manuscrito anterior, que podía estar en mal estado, resultar ilegible o indivisible, como ocurre, por ejemplo, cuando varias hermanas quieren tener un mismo recetario. Es el caso de algunos que han sido copiados y así lo anotan, justo antes de morir la madre o abuela. La mayoría de las recetas pueden ser muy anteriores a la labor del copista, ya fuera un miembro de la familia o escribientes, secretarios y administradores, que recibieran de sus señoras el encargo de copiar recetarios antiguos o estropeados, pues en ocasiones se quejan de que no entienden bien el original. Las recetas copiadas no tienen por qué proceder a su vez de una misma fecha, sino que comprenderían las originales y los añadidos del documento matriz. En ocasiones, se aprecia también que están escribiendo al dictado y contienen comentarios y recetas del momento en que éste se produce. Por su redacción pueden distinguirse tres variantes, que tampoco son siempre excluyentes.

2.º Recetarios improvisados. No tienen un cuerpo inicial de recetas, sino que han sido escritos a tropiezos, según las necesidades de la autora, que anotaba, casi siempre sin orden ni concierto, las recetas que le daban familiares, amigas, vecinas y cocineras. En éstos, el estilo cambia de una receta a otra, en razón de quién la dicte o de dónde la copie, y lo mismo se escribe en infinitivo que en primera o tercera persona. No suelen tener orden, rotulados ni índice. También es frecuente que los recetarios copiados deriven hacia improvisados.