—Mírame mejor —exclamó el indio.

Los thugs, de horrible memoria, de los cuales parece haberse librado ya el Indostán, han dejado, sin embargo, sucesores dignos de ellos en los dacoits, especie de thugs transformados. Los procedimientos asesinos de estos malhechores han cambiado; el objeto de los criminales no es ya el mismo, pero el resultado es idéntico: el homicidio premeditado, el asesinato.

No se trata ya, sin duda, de ofrecer una víctima a la feroz Kali, diosa de la muerte. Si estos nuevos fanáticos no proceden por estrangulación, por lo menos envenenan para robar. A los estranguladores han sucedido criminales más prácticos, pero igualmente terribles.

Los dacoits, que forman partidas especiales en ciertos territorios de la península, acogen a todos los asesinos y malhechores que pueden pasar entre las mallas de la justicia anglo-india. Recorren día y noche los caminos carreteros, sobre todo en las regiones más salvajes, y sabido es que el Bundelkund ofrece teatros bien preparados para estas escenas de violencia y de robo. A veces estos forajidos se reúnen en mayor número para atacar una aldea aislada, y entonces la población no tiene más recurso que la fuga, pues la tortura, con todos sus refinamientos, espera a los que se quedan y caen en manos de los dacoits. En estas ocasiones reaparecen las tradiciones de los quemadores del extremo Occidente, y si hemos de creer a monsieur Louis Rousselet, «las artes de esos miserables y sus medios de acción sobrepujan a todo lo que han imaginado los más fantásticos novelistas».

El coronel Munro había caído en poder de una partida de dacoits, conducidos por Kalagani, y antes de que tuviera tiempo de saber lo que pasaba se vio brutalmente separado de sus compañeros y llevado por el camino de Yubbulpore.

La conducta de Kalagani desde el día en que había entrado en relación con los huéspedes de la «Casa de Vapor», había sido la de un traidor consumado. Era, en efecto, Nana Sahib quien le había enviado y quien le había escogido para preparar su venganza.

Se recordará que el veinticuatro de mayo, en Bhopal, durante las fiestas del Moharum, a las cuales había tenido la audacia de asistir, el nabab había recibido la noticia de la partida de sir Edward Munro para las provincias septentrionales de la india. Por sus órdenes, Kalagani, indio de los más adictos a la causa y a su persona, había salido de Bhopal con la misión de seguir la pista del coronel, acompañarle, no perderle de vista, y exponer su vida, si era necesario, para hacerse admitir en su comitiva.

Kalagani partió inmediatamente, dirigiéndose hacia las provincias del norte, y en Cawnpore pudo alcanzar el tren de la «Casa de Vapor». Desde entonces, sin dejarse ver nunca, había esperado muchas ocasiones sin que se presentara ninguna favorable. Por eso, mientras el coronel Munro y sus compañeros se instalaban en el sanitarium del Himalaya se decidió a entrar al servicio de Mathias Van Guitt.

El instinto de Kalagani le decía que no tardarían en establecerse relaciones casi cotidianas entre el kraal y él sanitarium. Esto fue lo que sucedió. Desde el primer día tuvo la satisfacción, no solo de señalarse a la atención del coronel, sino también de hacerse acreedor a su gratitud.

Lo más difícil estaba ya hecho; el lector sabe lo demás. El indio se presentó con frecuencia en la «Casa de Vapor», supo los proyectos ulteriores de sus huéspedes, y conoció el itinerario que Banks se proponía seguir. Desde entonces, una sola idea dominó todos sus actos: conseguir que le aceptaran como guía de la expedición cuando bajasen hacia el sur.

Para lograr este objeto, adoptó cuantos medios estuvieron a su alcance, y no vaciló en arriesgar, no solo la vida de los demás, sino también la suya. No se habrá olvidado en qué circunstancias lo hizo. En efecto, ocurriósele que si acompañaba a la expedición desde el principio del viaje sin dejar el servicio de Mathias Van Guitt, esto desvanecería toda sospecha y obligaría quizá al coronel a ofrecerle por sí mismo lo que quería obtener.

Mas, para llegar a este resultado, era preciso que el proveedor, privado de su tren de búfalos, se viese obligado a solicitar el auxilio del Gigante de Acero. De aquí el ataque de las fieras, ataque inesperado, es verdad, pero del cual Kalagani supo aprovecharse. A riesgo de producir un desastre no vaciló en quitar, sin que le vieran, las barras que aseguraban la puerta del kraal. Los tigres y las panteras se precipitaron en el recinto; los búfalos fueron dispersados o muertos, varios indios sucumbieron, pero el plan de Kalagani tuvo un éxito completo y Mathias Van Guitt iba a verse obligado a reunirse con el coronel Munro para llevar su colección al ferrocarril de Bombay.

En efecto, renovar sus trenes en aquella región casi desierta del Himalaya, hubiera sido difícil. Pero lo fue aún más cuando Kalagani se encargó de esta comisión por cuenta del proveedor. Ya se supone que no había de obtener un solo búfalo, y por eso Mathias Van Guitt, remolcado por el Gigante de Acero, bajó con todo su personal hasta la estación de Etawah. Allí el ferrocarril debía transportar la colección de fieras; los chikaris fueron despedidos y Kalagani, cuyos servicios no eran ya necesarios, iba a quedarse también sin empleo. Entonces fue cuando se mostró apesadumbrado por no saber qué hacer; aquellas muestras de pesadumbre llamaron la atención de Banks, el cual creyó que aquel indio inteligente y adicto, por ser tan conocedor de toda aquella parte de la India, podría prestar a la expedición verdaderos servicios. Ofreciole, pues, el empleo de guía hasta Bombay y desde entonces la suerte de la expedición estuvo en sus manos.

Nadie podía sospechar que aquel indio, siempre dispuesto a exponer su vida, fuese un traidor.

Por un momento, Kalagani estuvo a punto de descubrirse y fue cuando Banks habló de la muerte de Nana Sahib. Entonces no pudo contener un ademán de incredulidad, y movió la cabeza como hombre que no cree en tal noticia. Pero ¿no hacían lo mismo todos los indios para quienes el legendario nabab era uno de esos seres sobrenaturales a quienes no alcanza la muerte?

Supo después Kalagani a qué atenerse cuando, no por casualidad ciertamente, encontró a uno de sus antiguos compañeros en la caravana de los banjaris. Era de suponer que supiese entonces la verdad exacta. De todos modos, el traidor no abandonó sus odiosos designios, como si hubiera de proseguir por su cuenta los proyectos del nabab.

Por eso la «Casa de Vapor» continuó su camino por los desfiladeros de los Vindya, y, después de los incidentes ya referidos, los viajeros llegaron a las orillas del lago Puturia, en el cual les fue preciso buscar asilo.

Allí, cuando Kalagani quiso dejar el tren flotante bajo pretexto de ir a buscar recursos a Yubbulpore, empezó a dar que sospechar. Por dueño que fuese de sí mismo, un simple fenómeno fisiológico, que no pudo ocultarse a la perspicacia del coronel, le había hecho sospechoso y ya sabemos que las sospechas de sir Edward Munro estaban demasiado justificadas.

Se le dejó marchar, pero se le agregó como compañero a Gumí. Ambos se lanzaron a las aguas del lago, y una hora después habían llegado a la orilla sureste del Puturia.

Al salir del agua marcharon de concierto en aquella oscura noche, el uno desconfiando del otro y el otro sin saber que era objeto de sospechas. La ventaja estaba entonces por Gumí.

Durante tres horas, los dos indios caminaron de este modo por la carretera que atraviesa las cordilleras meridionales de los Vindya, para desembocar en la estación de Yubbulpore. La niebla era mucho menos densa en el campo que en el lago: Gumí vigilaba de cerca a su compañero, llevando un sólido puñal en el cinturón, y se proponía, al primer movimiento sospechoso, dejarse llevar de su carácter pronto, saltar sobre Kalagani y ponerle fuera de combate.

Por desgracia, el fiel indio no tuvo tiempo de proceder como quería.

La noche, sin luna, era oscura y a veinte pasos no se podía distinguir nada.

Sucedió, pues, que en uno de los recodos del camino se oyó una voz que llamaba a Kalagani.

—Yo soy, Nassim —respondió el indio.

En aquel momento, un grito agudo muy extraño resonó a la izquierda del camino.

Aquel grito era el kisri de las feroces tribus del Gondwana, tan conocido de Gumí.

Este, sorprendido, no había podido intentar nada, y, por otra parte, reflexionó que, muerto Kalagani, tampoco habría podido hacer nada contra una banda de indios que debía reunirse a consecuencia de aquel grito. Su presentimiento le aconsejó huir para librarse de sus compañeros, permanecer libre, volver al lago y tratar de llegar a nado al Gigante de Acero para impedirle que atracase en la costa.

Así, pues, no vaciló, y en el momento en que Kalagani se reunía con Nassim, que le había respondido, se lanzó a un lado del camino y desapareció entre la maleza.

Cuando Kalagani volvió con su cómplice, intentó desembarazarse del compañero que le había impuesto el coronel Munro. Gumí no se encontraba ya allí; Nassim, que era el jefe de una banda de dacoits, adicto a la causa de Nana Sahib, cuando supo la desaparición de Gumí lanzó sus hombres entre los matorrales, queriendo a todo precio apoderarse del atrevido servidor que había logrado huir.

Los esfuerzos de los dacoits fueron inútiles. Gumí, ya se hubiera perdido en la oscuridad, ya hubiera encontrado alguna cueva donde refugiarse, había desaparecido, y fue preciso renunciar a encontrarle.

Pero, en suma, ¿qué podían temer los dacoits de Gumí, entregado a sus propios recursos en aquella región agreste, a tres horas de marcha del lago Puturia, al cual, por grande que fuera su diligencia, no podría llegar antes que ellos? Kalagani tomó, pues, su partido, decidiendo abandonar las pesquisas; conferenció un momento con el jefe de los dacoits, que parecía esperar órdenes, y después todos regresaron y se dirigieron con rapidez hacia el lago.

Si aquella banda había salido de la garganta de los Vindya donde estaba acampada hacía algún tiempo, era porque Kalagani había logrado avisarla de la próxima llegada del coronel Munro a las inmediaciones del lago Puturia. ¿Por quién la había avisado? Por aquel indio que era precisamente Nassim, y que iba en la caravana de los banjaris. ¿Y a quién se había dirigido el aviso? A aquel cuya mano impulsaba desde la sombra toda la maquinación.

En efecto, lo que había pasado y lo que pasaba a la sazón era el resultado de un plan bien combinado de antemano, del cual el coronel Munro y sus compañeros no podían evadirse.

Por eso, en el momento en que el tren atracaba en la punta meridional del lago, los dacoits pudieron asaltarlo a las órdenes de Nassim y de Kalagani.

Pero los indios no trataban de apoderarse más que del coronel Munro; a él solo se querían llevar; sus compañeros, abandonados en aquel país, y una vez destrozada su última casa, no eran ya de temer; apoderáronse pues, del coronel, y a las siete de la mañana seis millas le separaban ya del lago Puturia.

No era admisible que sir Edward Munro fuese conducido por Kalagani a la estación de Yubbulpore; por eso comprendía que no saldría de la región de los Vindya, y que una vez en poder de sus enemigos quizá no volvería a ver a su antigua casa de Bombay.

A pesar de todo, aquel hombre valeroso no perdió su serenidad. Iba rodeado de aquellos feroces indios, dispuesto a todo lo que pudiera suceder, y aparentando no haber reparado siquiera en Kalagani. El traidor se había puesto a la cabeza de la tropa, de la cual, en efecto, era el jefe. La fuga del coronel no era posible; aunque no hubiera estado atado, no había ni hacia delante ni hacia atrás ni a los lados de su escolta ningún hueco por donde pudiera pasar; y aunque lo hubiese habido, habría sido capturado inmediatamente.

Reflexionaba, pues, en las consecuencias de su situación. ¿Podía creer que en todo aquello estuviera la mano de Nana Sahib? No, para él el nabab había muerto sin duda alguna; pero algún compañero suyo, Balao-Rao tal vez, habría resuelto satisfacer su odio consumando la venganza a que su hermano había consagrado su vida. Sir Edward Munro presentía alguna maniobra de este género.

Al mismo tiempo pensaba en el desdichado Gumí, que no iba prisionero de los dacoits. ¿Habría podido escaparse? Era posible. ¿Habría sucumbido? Esto era lo más probable. ¿Podría contarse con su auxilio en el caso de que estuviera sano y salvo? Esto era difícil.

En efecto, si Gumí había creído deber correr a la estación de Yubbulpore para buscar allí auxilios, llegaría demasiado tarde sin duda.

Si, por el contrario, había pensado en buscar a Banks y a sus compañeros en la parte meridional del lago, ¿qué harían estos casi desprovistos de municiones? ¿Tomarían el camino de Yubbulpore? Antes de que hubieran podido llegar a la estación, el prisionero estaría ya en algún inaccesible retiro de los Vindya.

Así, pues, por este lado no había que tener ninguna esperanza.

El coronel Munro consideraba fríamente la situación; no perdía la esperanza, porque no era hombre que se dejase abatir, pero prefería ver las cosas en toda su realidad, en vez de abandonarse a una ilusión indigna de un ánimo imperturbable.

Mientras tanto, la tropa marchaba con gran rapidez. Evidentemente, Nassim y Kalagani querían llegar antes de ponerse el sol a algún punto convenido, donde se decidiría la suerte del coronel. Si el traidor llevaba prisa, sir Edward Munro no iba menos impaciente de que aquella situación concluyese, cualquiera que fuese la suerte que le esperara.

Una sola vez, hacia el mediodía, Kalagani mandó hacer alto por espacio de media hora. Los dacoits iban provistos de víveres y comieron a orillas de un arroyuelo. A disposición del coronel se puso un poco de pan y un trozo de carne seca. El coronel comió porque no había tomado nada desde la víspera, y no quería dar a sus enemigos el placer de verle desfallecer físicamente en la hora suprema.

Hasta aquel momento habían andado cerca de dieciséis millas en aquella marcha forzada. Por orden de Kalagani volvieron a ponerse en camino siguiendo la dirección de Yubbulpore.

Solo a las cinco de la tarde la tropa de los dacoits abandonó la carretera para tomar una senda que se abría a la izquierda. Si, pues, el coronel Munro había podido conservar alguna esperanza mientras seguían el camino real, comprendió entonces que no podía tener esperanza más que en Dios.

Un cuarto de hora después, Kalagani y los suyos atravesaban un estrecho desfiladero que formaba el límite extremo del valle del Nerbudda hacia la parte más agreste del Bundelkund.

Aquel sitio estaba situado a 350 kilómetros del pal de Tandit, al este de aquellos montes Satpura, que pueden considerarse como la prolongación occidental de los Vindya.

Allí, sobre uno de los últimos contrafuertes, se levantaba la antigua fortaleza de Ripore, abandonada desde largo tiempo, porque no podía ser aprovisionada cuando los desfiladeros del oeste estaban ocupados por el enemigo.

Aquella fortaleza, situada en uno de los últimos cerros de la cordillera, dominaba una ancha excavación de la garganta en medio de los cerros inmediatos. No podía llegarse a ella sino por un estrecho sendero tortuosamente abierto en la roca, sendero apenas practicable para la gente de a pie.

Allí, sobre la meseta del cerro, se levantaban todavía murallas desmanteladas y algunos bastiones arruinados. En medio de la explanada cerrada sobre el abismo por un parapeto de piedra, se hallaba un edificio destruido, que había servido en otro tiempo de cuartel a la pequeña guarnición de Ripore, y que a la sazón apenas podía servir de establo.

En medio de la meseta central había quedado una sola máquina entre todas las que se veían en otro tiempo a través de las aspilleras del parapeto. Era un enorme cañón asestado hacia la cara anterior de la explanada. Demasiado pesado para ser transportado de allí y demasiado deteriorado, por otra parte, para conservar algún valor, lo habían dejado en su cureña entregado a las mordeduras del óxido que roía su envoltura de hierro.

Era, por su longitud y por su grueso, digno compañero del célebre cañón de bronce de Bhilsa, fundido en tiempos de Jehanghir, enorme pieza de seis metros de largo, con un calibre del cuarenta y cuatro. También se le habría podido comparar con el no menos famoso de Bidjapur, cuya detonación, según los indígenas, no hubiera dejado en pie uno solo de los monumentos de la ciudad.

Así era la fortaleza de Ripore, adonde fue llevado el prisionero por la tropa de Kalagani. Eran poco más de las cinco de la tarde cuando llegaron, después de una jornada de más de 25 millas.

¿Ante qué enemigos iba a encontrarse el coronel Munro? No debía tardar en saberlo.

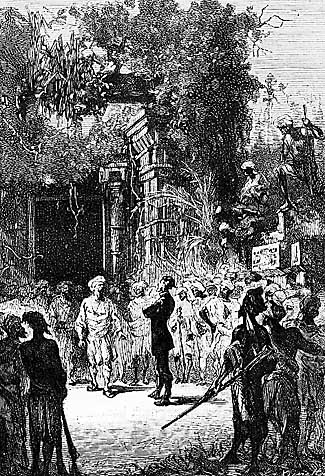

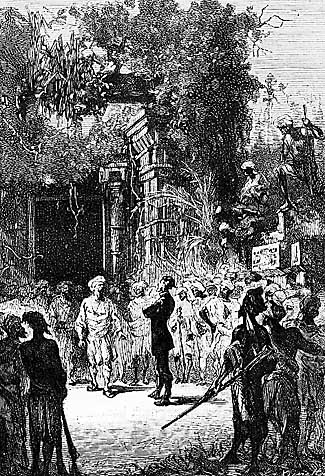

Un grupo de indios ocupaba a la sazón el edificio arruinado que se levantaba en el fondo de la explanada. Aquel grupo se abrió mientras la banda de dacoits se colocaba en círculo alrededor del parapeto.

El coronel Munro ocupaba el centro de aquel círculo y esperaba con los brazos cruzados.

Kalagani salió de las filas y dio algunos pasos hacia el grupo, a cuya cabeza estaba un indio sencillamente vestido.

Kalagani se detuvo delante de él e hizo una reverencia; el indio le tendió la mano y Kalagani la besó respetuosamente. El indio, después, le hizo una señal con la cabeza para manifestarle que estaba satisfecho de sus servicios.

Después, el mismo indio se adelantó hacia el prisionero lentamente, pero animados sus ojos de un resplandor notable, con todos los síntomas de una cólera apenas contenida. Parecía una fiera marchando hacia su presa.

El coronel Munro le dejó acercarse sin retroceder un paso, mirándole con tanta fijeza como él mismo era mirado.

Cuando el indio estuvo a cinco pasos, el coronel dijo en tono del más profundo desprecio:

—Eres Balao-Rao, el hermano del nabab.

—Mírame mejor —exclamó el indio.

—¡Nana Sahib! —murmuró el coronel Munro retrocediendo a pesar suyo.

—¡Nana Sahib, vivo!

—Mírame mejor —exclamó el indio.

Sí, era el mismo Nana Sahib, el antiguo jefe de la rebelión de los cipayos, el implacable enemigo de Munro.

El que había sucumbido en el encuentro del pal de Tandit era Balao-Rao, su hermano.

La extraordinaria semejanza de aquellos dos hombres, ambos picados de viruela, ambos faltos del mismo dedo de la misma mano, había engañado a los soldados de Lucknow y de Cawnpore. Estos habían creído que era del nabab aquel cadáver, que, en realidad, era el de su hermano, equivocación muy natural y que cualquiera podía cometer. Así, cuando las autoridades recibieron la noticia de la muerte del nabab, Nana Sahib vivía todavía; era su hermano el que había muerto.

Nana Sahib tuvo gran cuidado de explotar la noticia porque le proporcionaba una seguridad casi absoluta. Balao-Rao no debía ser buscado por la policía inglesa con el mismo encarnizamiento ni la misma persistencia que él. No solamente no se imputaban a Balao-Rao los asesinatos de Cawnpore, sino que tampoco tenía sobre los indios del país central la influencia perniciosa que poseía el nabab.

Nana Sahib, viéndose perseguido tan de cerca, había resuelto hacer creer que había muerto hasta el momento en que pudiera mostrarse definitivamente; y renunciando por de pronto a sus proyectos de insurrección general, se había dedicado enteramente a su venganza. Jamás las circunstancias habían sido más favorables para ella: el coronel Munro, siempre vigilado por sus agentes, acababa de salir de Calcuta para emprender un viaje que debía conducirle hasta Bombay. ¿No sería posible llevarle a la región de los Vindya atravesando las provincias del Bundelkund? Así lo pensó, y con este objeto envió al inteligente Kalagani.

Después dejó el pal de Tandit, que no le ofrecía ya abrigo seguro, y por el valle del Nerbudda llegó hasta las últimas gargantas de los Vindya. Allí se levantaba la fortaleza de Ripore, que le ofreció refugio seguro, donde la policía no iría a buscarle, puesto que debía creerle muerto.

Allí se instaló con algunos indios adictos a su persona, reforzados en breve por una banda de dacoits, dignos de servir a las órdenes de tal jefe. Allí esperó durante cuatro meses.

Pero ¿qué esperaba? Que Kalagani hubiese cumplido su misión y le avisara la próxima llegada del coronel Munro a aquella parte de los Vindya, donde caería en su poder.

Sin embargo, tenía un temor, y era que la noticia de su muerte, esparcida por toda la península, llegara a oídos de Kalagani, que este la creyera, y abandonase su obra de traición y la compañía del coronel Munro.

Por eso envió por los caminos del Bundelkund a aquel Nassim, que uniéndose a la caravana de los banjaris, encontró el tren de la «Casa de Vapor» en el camino de Scindia, se puso en comunicación con Kalagani y le dio noticias del verdadero estado de cosas.

Esto hecho, Nassim, sin perder un momento, volvió a la fortaleza de Ripore e informó a Nana Sahib de todo lo que había pasado desde el día en que Kalagani había salido de Bhopal. El coronel Munro y sus compañeros se adelantaban a cortas jornadas hacia los Vindya, Kalagani les guiaba y la gente del nabab debía esperarles en los alrededores del lago Puturia.

Todo salía, pues, a medida de los deseos del nabab, y no debía renunciar a su venganza.

En efecto, aquella tarde el coronel Munro se hallaba solo, desarmado en su presencia y a su disposición.

Trocadas las primeras palabras, aquellos dos hombres se miraron un instante en silencio.

De repente, el recuerdo de lady Munro se presentó más vivamente a los ojos del coronel, y afluyendo la sangre a su cabeza, se lanzó sobre el asesino de los prisioneros de Cawnpore.

Nana Sahib se contentó con dar dos pasos atrás.

Tres indios se arrojaron súbitamente sobre el coronel y le detuvieron, aunque con algún trabajo. Sir Edward Munro recobró después su serenidad, y comprendiéndolo sin duda el nabab, hizo un ademán para que los tres indios se separasen.

Los dos enemigos se encontraron de nuevo frente a frente.

—Munro —dijo Nana Sahib—, los tuyos han atado a la boca de sus cañones a los ciento veinte prisioneros de Peshawar, y desde aquel día más de mil doscientos cipayos han perecido de ese modo espantoso. Los tuyos han degollado sin piedad a los fugitivos de Lahore, y después de la toma de Delhi han degollado también a tres príncipes y veintinueve individuos de la familia del rey; en Lucknow has dado muerte a seis mil de los nuestros y a tres mil después de la campaña del Punjab. En suma, ya por medio del cañón, del fusil, de la horca o del sable, ciento veinte oficiales y soldados cipayos y doscientos mil indígenas han pagado con su vida el haberse insurreccionado en favor de la independencia nacional.

—¡Que muera, que muera! —exclamaron los dacoits y los indios formados alrededor de Nana Sahib.

El nabab les impuso silencio con la mano y esperó a que el coronel Munro quisiera responderle.

El coronel permaneció silencioso.

—Por tu parte, Munro —continuó el nabab—, has muerto por tu propia mano a la raní de Jansi, mi fiel compañera…, y todavía no está vengada.

El coronel Munro continuó guardando silencio.

—En fin, hace cuatro meses —prosiguió Nana Sahib—, mi hermano Balao-Rao ha caído bajo las balas inglesas dirigidas contra mí, y mi hermano tampoco está vengado.

—¡Que muera! ¡Que muera! —gritaron los indios.

Pero esta vez los gritos de muerte estallaron con más violencia, y toda la banda hizo un movimiento para arrojarse sobre el prisionero.

—Silencio —ordenó Nana Sahib—, esperad la hora de la justicia.

Todos callaron.

—Munro —continuó el nabab—, uno de tus antepasados, Hector Munro, fue el primero que se atrevió a aplicar ese espantoso suplicio de que los tuyos han hecho un uso tan terrible durante la lucha de mil ochocientos cincuenta y siete. Él fue el primero que dio la orden de atar vivos a la boca de los cañones a los indios, nuestros padres, nuestros hermanos.

Nuevos gritos y nuevas demostraciones, que Nana Sahib no hubiera podido reprimir esta vez si no hubiera añadido:

—Represalias por represalias. Munro, tú morirás como han muerto los nuestros.

Después, volviéndose, preguntó:

—¿Ves ese cañón?

Y le señaló la enorme pieza de más de cinco metros de largo que ocupaba el centro de la explanada.

—Vas a ser atado a la boca de ese cañón. Está cargado, y mañana, al salir el sol, su detonación, prolongándose por los montes y valles de los Vindya, advertirá a todos que al fin se ha cumplido la venganza de Nana Sahib.

El coronel Munro miró fijamente al nabab con una tranquilidad imperturbable, y dijo:

—Está bien; haces lo que yo hubiera hecho contigo si hubieras caído en mis manos.

Y por sí mismo el coronel fue a colocarse delante de la boca del cañón, a la cual fue atado por medio de fuertes cuerdas.

Entonces, durante una larga hora, toda aquella banda de dacoits y de indios se entretuvo en insultarle cobardemente. Parecían sioux de la América del Norte, alrededor del prisionero encadenado al poste del suplicio.

El coronel Munro permaneció impasible ante los ultrajes, como quería estar ante la muerte.

Después, cuando llegó la noche, Nana Sahib, Kalagani y Nassim se retiraron a la fortaleza, y toda la banda, cansada al fin, dejó aquel lugar y buscó descanso al lado de sus jefes. Sir Edward Munro quedó solo en presencia de la muerte y de Dios.