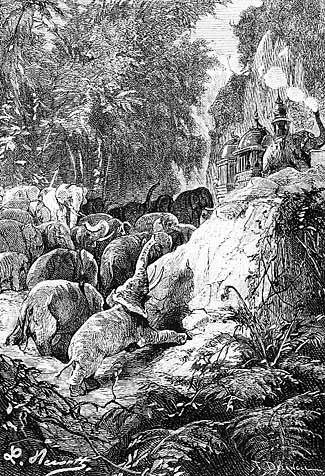

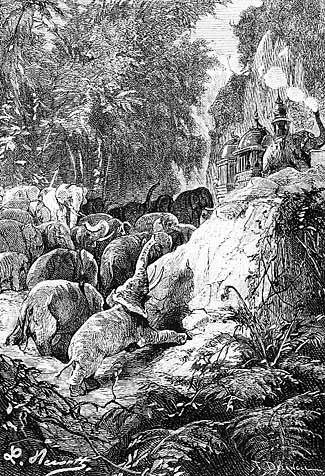

Iban en filas apretadas.

Sir Edward Munro no se engañaba. Una masa de cincuenta o sesenta elefantes marchaba ya detrás de nuestro tren; iban en filas apretadas y ya los primeros se habían acercado a menos de diez metros de la «Casa de Vapor», de manera que era posible observarles minuciosamente.

A la cabeza marchaba entonces uno de los mayores del grupo, aunque su estatura, medida verticalmente desde el lomo, no pasaba de tres metros. Como he dicho, esta es una alzada inferior a la de los elefantes de África, algunos de los cuales llegan a tener cuatro metros. Los colmillos de aquel elefante, igualmente más cortos que los de sus congéneres africanos, no tenían más de un metro y medio en curvatura exterior, y cuarenta centímetros a la salida del eje óseo que les sirve de base. En la isla de Ceilán se encuentran cierto número de estos animales que no tienen colmillos, arma formidable de que se sirven con destreza; pero estos mucknas, nombre que se da a esta clase de elefantes, son muy raros en los territorios del Indostán propiamente dicho.

Detrás de aquel elefante venían varias hembras, que son las verdaderas directoras de la caravana. Sin la presencia de la «Casa de Vapor» habrían formado la vanguardia y aquel macho se hubiera quedado atrás, sin duda, entre las filas de sus compañeros. En efecto, los machos no saben dirigir un rebaño; no tienen a su cargo los hijos; no pueden saber cuándo es necesario hacer alto para las necesidades de sus «bebés», ni qué clase de campamento les conviene. Son las hembras las que moralmente llevan la dirección de la «casa» y dirigen las grandes emigraciones.

Iban en filas apretadas.

Ahora, en cuanto a saber por qué marchaba así aquella tropa, era cosa difícil; no se sabía si la impulsaba la necesidad de buscar otros pastos habiéndose agotado los antiguos o la de huir de las picaduras de ciertas moscas muy perniciosas, o, por último, el deseo de seguir nuestro tren extraordinario. El país estaba bastante desierto, y, según la costumbre de aquellos animales, cuando no están en regiones pobladas de árboles, viajan durante el día. ¿Se detendrían al llegar la noche, como nosotros tendríamos que hacerlo? Esto era lo que íbamos a ver en breve.

—Capitán Hod —dije yo a nuestro amigo—, el número de elefantes aumenta. ¿Persiste usted en no temer nada de ellos?

—¡Bah! —me contestó el capitán Hod—. ¿Por qué nos habían de querer mal? No son tigres, ¿no es verdad, Fox?

—Ni siquiera panteras —respondió el asistente, que, naturalmente, se asociaba a las ideas de su amo.

Pero al oír esta respuesta, vi a Kalagani mover la cabeza en señal de desaprobación. Sin duda no participaba de la perfecta tranquilidad de los dos cazadores.

—No parece usted muy satisfecho, Kalagani —le dijo Banks, que le miraba en aquel momento.

—¿No se podría acelerar un poco la marcha del tren? —preguntó Kalagani.

—Es difícil —dijo el ingeniero—. Sin embargo, lo intentaremos.

Y Banks, dejando el balcón posterior del tren, volvió a la torrecilla, en la cual estaba Storr.

Casi inmediatamente, los pitidos del Gigante de Acero se hicieron más precipitados y se aceleró la marcha del tren.

La velocidad era, sin embargo, poca, porque el camino era áspero; pero aunque se hubiera duplicado, la situación no se habría modificado de ningún modo. El rebaño de elefantes hubiera apresurado su paso, como lo hizo, y la distancia que lo separaba de la «Casa de Vapor» continuó siendo la misma.

Así pasaron muchas horas sin variación importante. Después de comer, volvimos a apostamos bajo la baranda del segundo carruaje.

En aquel momento, el camino presentaba a retaguardia una dirección rectilínea de dos millas por lo menos, donde la vista no estaba limitada por ningún recodo.

¡Cuál no sería nuestra inquietud al ver que el número de elefantes había aumentado considerablemente en una hora! No se contaba ya menos de un centenar.

Marchaban entonces en dos o tres filas, según la anchura del camino, silenciosamente, al mismo paso, por decirlo así, los unos con la trompa levantada y los otros con los colmillos al aire. Era aquel movimiento como el de un mar agitado por grandes olas de fondo. La superficie, para continuar la metáfora, todavía estaba tranquila, pero si una tempestad desencadenaba aquella masa en movimiento, ¡a qué peligros no estaríamos expuestos!

Entretanto, la noche se acercaba, una noche en que no íbamos a tener ni luna ni estrellas, porque cubría una especie de bruma las altas zonas del cielo.

Como había dicho Banks, cuando oscureciese no podríamos seguir aquellos caminos difíciles y tendríamos que detenernos. El ingeniero resolvió, pues, hacer alto cuando encontrásemos algún claro del valle o alguna garganta menos estrecha, que permitiese al amenazador rebaño de elefantes pasar al lado de nuestro tren y continuar su emigración hacia el sur.

Pero ¿pasaría, o acamparía en el sitio donde nosotros acampásemos?

Esta era la gran cuestión.

Por otra parte, al acercarse la noche se observó evidentemente que los elefantes manifestaban cierta inquietud que no habían mostrado durante el día. Una especie de mugido poderoso, pero sordo, se escapó de sus vastos pulmones, y a aquel ruido amenazador sucedió otro de una naturaleza particular.

—¿Qué ruido es ese? —preguntó el coronel Munro.

—Es —respondió Kalagani— el sonido que producen esos animales cuando se encuentran en presencia de algún enemigo.

—Ese enemigo no puede ser más que nosotros, supongo yo —añadió Banks.

—Así lo temo —respondió el indio.

El ruido se parecía entonces a un trueno lejano y recordaba el que se produce entre los bastidores de un teatro por la vibración de un metal. Los elefantes, frotando la extremidad de su trompa en el suelo, lanzaban enormes bocanadas de aire después de una aspiración prolongada, y de aquí la sonoridad poderosa y profunda que nos hacía el efecto del redoble de los truenos.

Eran entonces las nueve de la noche. En aquel sitio había una especie de llanura casi circular de una milla y media de circunferencia, donde desembocaba el camino que conducía al lago Puturia, cerca del cual Kalagani había tenido la idea de establecer nuestro campamento. Pero aquel lago se encontraba todavía a quince kilómetros de distancia y no podíamos llegar a él antes de medianoche.

Banks, pues, dio la señal de alto. El Gigante de Acero se detuvo, pero no se le desenganchó; ni siquiera se le recogió el fuego en el fondo del fogón; Storr recibió la orden de mantener siempre la presión conveniente para que el tren pudiera ponerse en marcha a la primera señal, porque era necesario estar prontos para todo evento.

El coronel Munro se retiró a su gabinete; pero Banks y el capitán Hod no quisieron acostarse, y yo preferí quedarme con ellos. Además, todo el personal estaba en pie. Pero ¿qué podíamos hacer si se les ocurría a los elefantes el capricho de arrojarse sobre la «Casa de Vapor»?

Durante la primera hora de vigilia continuamos oyendo aquel sordo murmullo alrededor del campamento. Evidentemente, las grandes masas de los elefantes se desplegaban en la llanura. ¿Iban a atravesarla y a proseguir su camino hacia el sur?

—Después de todo, es posible —dijo Banks.

—Y hasta probable —añadió el capitán Hod, siempre optimista.

Hacia las once de la noche, el ruido fue disminuyendo poco a poco, y diez minutos después había cesado del todo.

La noche estaba tranquila; el menor ruido extraño podía llegar a nuestro oído; pero no oíamos nada más que el sordo ronquido del Gigante de Acero en la oscuridad, ni tampoco veíamos más que las chispas que de cuando en cuando se escapaban de su trompa.

—Tenía yo razón —dijo el capitán Hod—. Ya se marcharon esos buenos elefantes.

—¡Buen viaje! —contesté yo.

—¡Que se marcharon! —exclamó Banks moviendo la cabeza—. Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. —Después, llamando al maquinista, dijo—: Storr, los fanales.

Veinte segundos después, dos luces eléctricas salían de los ojos del Gigante de Acero, y por un mecanismo automático se paseaban por todos los puntos del horizonte.

Los elefantes estaban allí, formando un gran círculo en derredor de la «Casa de Vapor», inmóviles, como dormidos, durmiendo quizá. Aquellas luces, que iluminaban confusamente sus masas, parecía que les animaban con una vida sobrenatural. Por una simple ilusión óptica, los monstruos, sobre los cuales se fijaban violentos chorros de luz, tomaban proporciones gigantescas, dignas de rivalizar con las de nuestro Gigante de Acero. Heridos por la viva proyección del foco luminoso, se levantaban prontamente, como si hubieran sido tocados por una ascua de fuego. Su trompa apuntaba hacia delante y levantaban al aire los colmillos como si trataran de lanzarse al asalto del tren, mientras de sus vastas mandíbulas se escapaban roncos gruñidos. En breve, aquel súbito furor se comunicó a todos, y alrededor de nuestro campamento se levantó un concierto atronador, como si cien clarines hubieran resonado a la vez.

—Apaga —dijo Banks.

La corriente eléctrica quedó súbitamente interrumpida y el ruido cesó casi instantáneamente.

—Ahí están acampados en círculo —agregó el ingeniero.

—¡Hum! —murmuró el capitán, cuya confianza me pareció un poco debilitada.

¿Qué partido tomar? Llamamos a Kalagani, el cual no ocultó los temores que experimentaba.

¿Podía pensarse en dejar el campamento en aquella noche oscura?

Era imposible, y, por otra parte, ¿de qué hubiera servido? Los elefantes seguramente nos hubieran seguido, y las dificultades habrían sido mayores que durante el día.

—¿Y si se obstinan esos terribles animales en escoltarnos? —pregunté yo.

—Trataremos de llegar a cualquier sitio en que la «Casa de Vapor» pueda ponerse fuera de su alcance —respondió Banks.

—¿Encontraremos ese sitio antes de salir de los Vindya? —inquirió el capitán Hod.

—Hay uno —contestó el indio.

—¿Cuál? —preguntó Banks.

—El lago Puturia.

—¿A qué distancia está de aquí?

—A unas nueve millas.

—Pero los elefantes nadan —respondió Banks—, y quizá mejor que ningún otro cuadrúpedo. Se les ha visto sostenerse en la superficie del agua durante más de medio día. ¿No es de temer que nos sigan por el lago y que la situación de la «Casa de Vapor» se encuentre todavía más comprometida?

—No veo otro medio de libramos de sus ataques —dijo el indio.

—Entonces, lo intentaremos —afirmó el ingeniero.

Era, en efecto, el único partido que se podía tomar. Quizá los elefantes no se atreverían a echarse al lago en aquellas condiciones y quizá también podríamos ganarles en celeridad.

Esperamos impacientemente el día, que no tardó en presentarse. Durante el resto de la noche no se había hecho ninguna demostración hostil; pero al salir el sol ni un solo elefante se había movido y la «Casa de Vapor» estaba rodeada por todas partes.

Hubo entonces un movimiento general en el campamento, como si los elefantes obedecieran a una consigna. Sacudieron sus trompas, frotaron sus colmillos contra el suelo, hicieron lo que puede llamarse su tocado, rociándose de agua fresca, acabaron de pacer acá y allá un poco de la espesa hierba que cubría la pradera, y finalmente se acercaron tanto a la «Casa de Vapor», que desde las ventanas se les hubiera podido herir con las picas.

Banks, sin embargo, nos recomendó expresamente que no les provocáramos. Lo importante era no dar ningún pretexto para una agresión repentina.

Algunos de aquellos elefantes estrechaban cada vez más de cerca a nuestro Gigante de Acero. Evidentemente querían reconocer lo que era aquel enorme animal, inmóvil entonces. ¿Le consideraban como uno de sus congéneres? ¿Sospechaban que tuviera un poder maravilloso? El día anterior no habían tenido ocasión de verlo maniobrar, porque sus primeras filas se habían conservado siempre a cierta distancia a retaguardia del tren. Pero ¿qué harían cuando le oyesen barritar, cuando su trompa lanzara torrentes de vapor, cuando le vieran levantar y bajar sus anchas patas articuladas, ponerse en marcha y arrastrar las dos casas de ruedas?

El coronel Munro, el capitán Hod, Kalagani y yo, nos habíamos situado en la parte anterior del tren, y en el interior estaban MacNeil y sus compañeros.

Kaluth estaba delante del fogón de su caldera y continuaba cargándolo de combustible, aunque la presión del vapor había llegado a cinco atmósferas.

Banks, en la torrecilla, cerca de Storr, apoyaba su mano en el regulador.

El momento de partir había llegado. Banks hizo una señal y el maquinista oprimió la palanca del timbre, produciendo un violento silbido.

Los elefantes levantaron las orejas, y después, retrocediendo un poco, dejaron el camino libre en un espacio de algunos pasos.

El fluido se introdujo en los cilindros; salió de la trompa un chorro de vapor; las ruedas de la máquina, puestas en movimiento, comunicaron su acción a las patas del Gigante de Acero y el tren comenzó a moverse.

Ninguno de mis compañeros podrá contradecirme si afirmo que hubo al principio un vivo movimiento de sorpresa entre los animales de las primeras filas. Abrieron una ancha calle y el camino pareció bastante descubierto para poder imprimir a la «Casa de Vapor» una velocidad igual a la de un caballo avanzando al trote corto.

Pero inmediatamente toda la masa proboscídea (expresión del capitán Hod) comenzó a moverse adelante y atrás. Los primeros grupos se pusieron a los lados del camino, más ancho en aquel paraje, y otros elefantes nos acompañaban como jinetes a las portezuelas de un carruaje. Machos y hembras iban mezclados; los había de todos los tamaños y edades; jóvenes de veinticinco años, adultos de sesenta; viejos elefantes de más de ciento; elefantes que caminaban junto a sus madres, aplicando los labios a sus pechos, y no la trompa, como se ha creído algunas veces. Toda aquella multitud conservaba cierto orden, no apresurándose más de lo necesario y acomodando su paso al del Gigante de Acero.

—Que nos escolten así hasta el lago —dijo el coronel Munro—, no me importa.

—Sí —respondió Kalagani—; pero ¿qué sucederá cuando se estreche el camino?

Ahí estaba el peligro.

Ningún incidente ocurrió durante las tres horas que se emplearon en andar doce kilómetros de los quince que distaba el campamento del lago Puturia. Dos o tres veces solamente, algunos elefantes se habían atravesado en el camino como si tuvieran la intención de cerrarnos el paso; pero el Gigante de Acero, con sus colmillos horizontales, marchó hacia ellos, les lanzó su vapor a la cara y se separaron para darle paso. A las diez de la mañana faltaban dos o tres kilómetros para llegar al lago, y allí esperábamos estar relativamente en seguridad.

Por supuesto que si las demostraciones hostiles del enorme rebaño no aumentaban antes de llegar al lago, Banks pensaba llevarle hacia el oeste sin detenerse, para salir al día siguiente de la región de los Vindya. Desde allí a la estación de Yubbulpore no había sino pocas horas de marcha.

Añadiré que el país era no solamente muy agreste, sino que estaba absolutamente desierto. No se veía ni una aldea, ni una granja, sin duda por la insuficiencia de los pastos, ni una caravana, ni siquiera un viajero. Desde nuestra entrada en aquella parte montañosa del Bundelkund no habíamos encontrado alma viviente.

Hacia las once comenzó a estrecharse el camino del valle que seguía la «Casa de Vapor», entre dos poderosos contrafuertes de la cordillera.

Como lo había pronosticado Kalagani, aquel camino iba a hacerse cada vez más estrecho hasta el sitio en que desembocaba junto al lago.

Nuestra situación, ya muy alarmante, se agravaría.

En efecto, si las filas de los elefantes se hubieran prolongado simplemente a vanguardia y retaguardia del tren, la dificultad no habría aumentado. Pero los que marchaban a los lados no podían seguir del mismo modo, porque o nos habrían aplastado contra las rocas del camino o habrían sido precipitados por la «Casa del Vapor» en los precipicios que le rodeaban en muchos parajes.

Por instinto trataron de colocarse ya a la cabeza, ya a la cola, de donde resultó que, en breve, no nos fue posible ni adelantar ni retroceder.

—Sí —hubo de reconocer Banks—, y nos vemos en la necesidad de forzar la marcha a través de esa masa.

—Forcémosla —exclamó el capitán Hod—. ¡Qué diablos! Los colmillos de acero de nuestro Gigante valen tanto como los de marfil de esas estúpidas bestias.

Los proboscídeos no eran ya más que bestias estúpidas para el voluble capitán Hod.

—Sin duda —respondió el sargento MacNeil—, pero somos uno contra ciento.

—Adelante, de todos modos —exclamó Banks—; porque, si no, todo ese rebaño va a pasar por encima de nosotros.

Diose mayor presión al vapor y el Gigante de Acero comenzó a caminar con paso más rápido, de modo que sus colmillos hirieron en la grupa a uno de los elefantes que se hallaba delante de él.

El animal contestó con un grito de dolor, al cual sucedieron inmediatamente los clamores furiosos de toda la tropa. Era, pues, inminente una lucha cuyo éxito nadie podía prever.

Todos habíamos tomado las armas; los fusiles cargados con balas cónicas, las carabinas cargadas con balas explosivas, los revólveres provistos de todos sus cartuchos.

El primer ataque vino de un gigantesco macho de feroz aspecto, que, enristrados los colmillos y apoyándose fuertemente en las patas traseras, se volvió contra el Gigante de Acero.

—Es un gunesh —exclamó Kalagani.

—¡Bah! No tiene más que un colmillo —dijo el capitán Hod, que se encogió de hombros en señal de desprecio.

—Por eso es más terrible —respondió el indio.

Kalagani había dado a aquel elefante el nombre de que se sirven los cazadores para designar los machos que no tienen más que un colmillo, son animales muy reverenciados por los indios, sobre todo cuando es el colmillo derecho el que les falta. Tal era el que nos atacaba, y, como había dicho Kalagani, era el más terrible de todos los de su especie.

En efecto, el gunesh lanzó una larga y vibrante nota, encorvó su trompa, de la cual no se sirven jamás los elefantes para combatir, y se precipitó contra nuestro Gigante de Acero.

Su colmillo hirió de frente el metal del pecho de nuestro elefante y lo atravesó de parte a parte; pero encontrando la espesa armadura del fogón interior, se rompió en aquel choque.

El tren entero se resintió de la sacudida; sin embargo, la fuerza adquirida le empujó hacia delante y rechazó al gunesh, que en vano trató de resistir el movimiento.

El lamento del animal había sido oído y comprendido por toda la tropa que marchaba a vanguardia, la cual se detuvo inmediatamente y nos presentó un obstáculo insalvable de carne viva, al mismo tiempo que los grupos que iban a la cola, continuando su marcha, chocaron violentamente contra la baranda posterior. ¿Cómo resistir contra semejante fuerza?

Al mismo tiempo, algunos de los que estaban a los lados, con sus trompas levantadas, se asían de los montantes de los carruajes, sacudiéndolos furiosamente. No podíamos detenernos so pena de perder el tren; y era preciso, además, defenderse. No había vacilación posible. Asestamos, pues, los fusiles y las carabinas contra los agresores.

—¡Que no se pierda un solo tiro! —gritó el capitán Hod—. Amigos míos, apuntad al nacimiento de la trompa o al hueco que tienen debajo de los ojos. Son los mejores sitios.

El capitán Hod fue obedecido. Resonaron muchas detonaciones, que fueron seguidas de rugidos de dolor.

Tres o cuatro elefantes, tocados en el sitio oportuno, habían caído hacia atrás y lateralmente, circunstancia feliz, puesto que sus cadáveres no obstruían el camino. Los primeros grupos habían retrocedido un poco y el tren pudo continuar su marcha.

—Volved a cargar y esperemos —dijo el capitán Hod.

Si lo que quería esperar era el ataque del rebaño, no tuvo que aguardar mucho. El ataque vino con una violencia tal, que nos creímos perdidos.

De pronto, estalló un concierto de furiosos y roncos mugidos como los que producen los elefantes de combate, en quienes los indios, por medio de un tratamiento particular, producen esa sobrexcitación de la cólera llamada musth. Nada más temible; y los más audaces elefantes educados en el Guicowar para luchar contra aquellos terribles animales, hubieran retrocedido ante los que acometieron a la «Casa de Vapor».

—¡Adelante! —gritaba Banks.

—¡Fuego! —añadía Hod.

Y con los silbidos más precipitados de la máquina se mezclaban las detonaciones de las armas. En aquella masa confusa era difícil apuntar al sitio oportuno, como había aconsejado el capitán. Cada bala encontraba carne en que hacer un agujero, pero no todas herían mortalmente. Así, los elefantes heridos se ponían doblemente furiosos y a nuestros tiros de fusil respondían con los golpes de sus colmillos, que perforaban las paredes de la «Casa de Vapor».

Mientras tanto, a las detonaciones de las carabinas descargadas a vanguardia y retaguardia del tren y al estallido de las balas explosivas en el cuerpo de los animales, se unían los silbidos del vapor sobrecargado por el tiro artificial. La presión iba siendo cada vez mayor; el Gigante de Acero entraba en aquella masa, la dividía, la rechazaba, y, al mismo tiempo, su trompa movible, levantándose y bajándose como una maza formidable, golpeaba repetidamente la masa de los elefantes, hiriéndola con sus colmillos.

Seguíamos un estrecho camino. Algunas veces, las ruedas se deslizaban por la superficie del suelo; pero al fin concluían por morder la tierra con sus llantas rayadas y ganábamos terreno hacia el lago.

—¡Viva! —gritaba el capitán Hod, como un soldado que se arroja a lo más fuerte de la pelea.

—¡Viva! —repetíamos nosotros.

En aquel momento cayó una trompa sobre la baranda anterior, y el coronel Munro, envuelto en aquel lazo de carne viva, iba a ser precipitado a los pies de los elefantes, si Kalagani, que estaba allí, no hubiese intervenido cortando la trompa de un vigoroso hachazo.

Sin dejar de tomar parte en la defensa común, el indio no perdía de vista a sir Edward Munro. Su solicitud por el coronel no se había desmentido nunca, y parecía creer que, entre todos nosotros, era a sir Edward Munro a quien más debía proteger.

¡Ah! ¡Qué poder contenía en sus flancos nuestro Gigante de Acero! ¡Con qué seguridad penetraba entre la masa de elefantes a manera de cuña, con una fuerza de penetración infinita! Como en el mismo momento los elefantes de la retaguardia nos empujaban con sus cabezas, el tren avanzaba sin detenerse, aunque no sin sacudidas, y marchaba más de prisa de lo que hubiéramos podido esperar.

De repente, se oyó un nuevo ruido en medio del tumulto general.

Era el segundo carruaje, aplastado contra las rocas del camino por un grupo de elefantes.

—¡Venid, venid! —gritó Banks a nuestros compañeros que defendían aquel carruaje.

Ya Gumí, el sargento y Fox habían pasado rápidamente del segundo coche al primero.

—¿Y monsieur Parazard? —preguntó Banks.

—No quiere venir.

—Traedle.

Sin duda, nuestro jefe de cocina pensaba que era una deshonra para él abandonar el puesto que se le había confiado. Pero tanto le hubiera valido quererse escapar de las mandíbulas de una tijera de cortar metal que de los brazos vigorosos de Gumí cuando se ponía a la obra. Así, pues, monsieur Parazard fue llevado al comedor.

—¿Estamos todos? —preguntó Banks.

—Sí, señor —respondió Gumí.

—Cortad la barra y el pasadizo del enganche.

—¡Abandonar la mitad del tren! —exclamó el capitán Hod.

—No hay más remedio —contestó Banks.

Cortada la barra, se rompió el pasadizo a fuerza de hachazos, y dejamos en el camino el segundo carruaje.

Ya era tiempo: aquel carruaje acababa de ser levantado y derribado por los elefantes, los cuales, arrojándose sobre él con todo su peso, acabaron de aplastarlo, no quedando de él más que una ruina informe que obstruía el camino a retaguardia.

—¡Hum! —rezongó el capitán Hod en tono que nos hubiera hecho reír si la situación hubiera sido a propósito para ello—. ¡Y dicen que estos animales no son capaces de aplastar una hormiga!

Si los elefantes enfurecidos trataban al primer carruaje como habían tratado al segundo, no había que hacerse ilusiones sobre la suerte que nos esperaba.

—Atiza el fuego, Kaluth —gritó el ingeniero.

Medio kilómetro, un último esfuerzo, e íbamos a llegar al lago Puturia.

Este último esfuerzo lo hizo el Gigante de Acero, como esperábamos, bajo la mano de Storr, que abrió el regulador al máximo. El Gigante de Acero hizo una verdadera brecha a través de aquella muralla de elefantes, cuyas ancas se dibujaban por encima de la masa como esas enormes grupas de caballos que se ven en los cuadros de batalla de Salvador Rosa. Después no se contentó con herirles con sus colmillos, sino que lanzó sobre ellos chorros de vapor ardiente como los que había lanzado a los peregrinos del Falgú…

El espectáculo era magnífico.

Por fin, el lago se nos presentó ante nosotros al volver un recodo del camino.

Si nuestro tren podía resistir todavía diez minutos, se encontraría relativamente en seguridad.

Los elefantes lo conocieron sin duda, lo cual era prueba de su inteligencia, cuya causa había sostenido el capitán Hod, y quisieron hacer el último esfuerzo para volcar nuestro carruaje.

Pero las armas de fuego tronaron de nuevo; las balas cayeron como granizo sobre los primeros grupos. Apenas cinco o seis elefantes nos cerraban el paso; la mayor parte cayeron y las ruedas de nuestra casa gimieron sobre un suelo enrojecido de sangre.

A cien pasos del lago hubo necesidad de rechazar a los que todavía nos oponían el último obstáculo.

—¡Adelante, adelante! —gritó Banks al maquinista.

El Gigante de Acero rugía como si hubiera encerrado en sus flancos un taller de devanaderas mecánicas. El vapor huía por las válvulas bajo una presión de ocho atmósferas; dar una presión mayor hubiera sido hacer estallar la caldera, cuyas portas se estremecían; pero, por fortuna, fue inútil; la fuerza del Gigante de Acero era a la sazón irresistible: hubiera podido creerse que saltaba bajo los golpes del pistón. Lo que quedaba del tren le siguió, aplastando los miembros de los elefantes arrojados por tierra y a riesgo de volcar, accidente que hubiera producido inmediatamente la pérdida de todos los habitantes de la «Casa de Vapor».

Pero este accidente no ocurrió; llegamos al fin a la orilla del lago, y, en breve, el tren flotó sobre sus aguas tranquilas.

—¡Dios sea loado! —dijo el coronel Munro.

Dos o tres elefantes, ciegos de furor, se precipitaron al lago y trataron de perseguir por su superficie a los enemigos, a quienes no habían podido aniquilar en tierra firme.

Pero las patas del Gigante hicieron su oficio; el tren se alejó poco a poco de la orilla, y las últimas balas, convenientemente apuntadas, nos libraron de aquellos monstruos en el momento en que sus trompas iban a caer sobre la baranda de atrás.

—Y bien, mi capitán —preguntó Banks—, ¿qué piensa usted de la mansedumbre de los elefantes de la India?

—¡Bah! —replicó el capitán Hod—. Ese furor no es nada en comparación al de las fieras. Si en vez de ese centenar de paquidermos hubiera habido unos treinta tigres, apuesto mi empleo a que no habría quedado vivo uno solo de nosotros para contar la aventura.

Llegamos al fin a la orilla del lago.