Gumí logró sacar el enorme reptil.

Ningún incidente turbó la paz del recinto y sus alrededores durante el resto de la noche. Esta vez la puerta estaba bien sujeta. ¿Cómo podía haberse abierto en el momento en que la bandada de fieras rodeaba la empalizada?

Esta circunstancia no dejaba de ser inexplicable, porque Kalagani mismo había corrido en sus muescas las fuertes traviesas que la aseguraban.

La herida del capitán Hod le dolía bastante, aunque no era más que una rozadura de la piel; pero poco faltó para que perdiera el uso del brazo derecho.

Por mi parte, no me resentía del violento coletazo que me había arrojado por tierra.

Resolvimos, pues, volver a la «Casa de Vapor» en cuanto amaneciera.

En cuanto a Mathias Van Guitt, fuera del sentimiento verdadero de haber perdido tres de sus hombres, no se mostraba desesperado de la situación, aunque la privación de sus búfalos debía ponerle en dificultad en el momento en que tratara de partir.

—Estos son percances del oficio —nos dijo—, y ya tenía yo cierto presentimiento de que me ocurriría alguna aventura de este género.

Mandó enterrar a los tres indios, cuyos restos fueron depositados en un rincón del kraal, en un foso bastante profundo para que las fieras no pudieran desenterrarlos.

No tardó en alborear el día por encima de los montes del Tarryani, y después de habernos dado mutuamente grandes apretones de manos, nos despedimos de Mathias Van Guitt.

Para acompañamos, a lo menos durante el paso del bosque, quiso poner a nuestra disposición a Kalagani y dos de sus indios. Aceptamos su oferta y a las seis de la mañana salimos del recinto del kraal.

Durante nuestro regreso, no tuvimos ningún mal encuentro. No encontramos vestigios de tigres ni de panteras; sin duda, las fieras, hartas de carne, habían vuelto a sus guaridas y no era aquel el momento de ir a sacarlas de ellas.

En cuanto a los búfalos que se habían escapado del kraal, o bien habían sido degollados y yacían bajo las altas hierbas o bien perdidos en las profundidades del Tarryani. No podía contarse con que su instinto les volviera a llevar al kraal, y debían considerarse como definitivamente perdidos para el proveedor.

Al final del bosque, Kalagani y los dos indios nos dejaron, y una hora después Fan y Black anunciaban con sus ladridos nuestro regreso a la «Casa de Vapor».

Referí a Banks nuestra aventura, y no hay que decir si nos felicitó por haber salido salvos a tan poca costa de aquellos peligros. Con frecuencia en ataques de este género, ni uno solo de los atacados ha podido contar los sangrientos hechos de los agresores.

El capitán Hod, de buena o mala gana, tuvo que llevar su brazo en cabestrillo; pero el ingeniero, que era el verdadero médico de la expedición, no encontró nada grave en su herida y afirmó que al cabo de pocos días estaría completamente curado.

En el fondo, el capitán Hod estaba muy mortificado de haber recibido una herida sin poder devolverla; y, sin embargo, había añadido un tigre a los cuarenta y ocho que figuraban en su lista.

Al día siguiente, veintisiete de agosto, por la tarde, los ladridos de los perros resonaron con fuerza, pero alegremente.

Eran el coronel Munro, MacNeil y Gumí, que regresaban al sanitarium.

Su vuelta nos tranquilizó. ¿Había tenido éxito la expedición de sir Edward Munro? No lo sabíamos todavía; pero volvía sano y salvo y esto era lo importante.

Banks fue el primero que corrió hacia él, le estrechó la mano y le interrogó con la mirada.

—¡Nada! —dijo el coronel Munro por única respuesta, añadiendo un movimiento de cabeza significativo.

Aquella palabra significaba, no solo que las investigaciones en la frontera del Nepal no habían dado ningún resultado, sino también que era inútil toda conversación sobre el asunto. Parecía decimos que no había ya que hablar de él.

MacNeil y Gumí, a quienes Banks interrogó aquella noche, fueron más explícitos. Dijéronle que el coronel Munro había querido, efectivamente, recorrer de nuevo aquella parte del Indostán en que Nana Sahib se había refugiado antes de su aparición en la presidencia de Bombay. Su objeto era averiguar lo que había sido de los compañeros del nabab, si quedaba alguna huella de su paso por aquel punto de la frontera indo-china y si a falta de Nana Sahib se ocultaba su hermano Balao-Rao en aquel país, independiente todavía de la dominación inglesa. Ahora bien, sus pesquisas le habían dado la seguridad de que los rebeldes habían abandonado el país. No quedaban vestigios del campamento donde se habían celebrado las falsas exequias destinadas a simular la muerte de Nana Sahib; de Balao-Rao no se tenía noticia alguna y de sus compañeros nada se sabía que pudiera dar esperanzas de seguir su pista. Muerto el nabab en los desfiladeros de los montes Satpura y dispersados los suyos probablemente al otro lado de la frontera, sir Edward Munro no podía consumar su obra de justicia. No teníamos que hacer más, por consiguiente, que dejar la frontera del Himalaya, volver hacia el sur y dar fin a nuestro itinerario de Calcuta a Bombay.

Se fijó, pues, la partida para dentro de ocho días, o sea, para el tres de septiembre, porque convenía dejar al capitán Hod el tiempo necesario para que su herida acabara de curarse, y, por otra parte, el coronel Munro, visiblemente fatigado por aquella excursión por un país difícil, necesitaba unos días de reposo. Entretanto, Banks hacía sus preparativos y en ellos tenía bastante ocupación para toda la semana, porque se trataba de volver a poner el tren en estado de bajar a la llanura y tomar el camino del Himalaya a la presidencia de Bombay.

Desde luego, convinimos en modificar por segunda vez el itinerario para evitar las grandes ciudades del noroeste, Mirat, Delhi, Agra, Gwalior, Jansi y otras en las cuales la rebelión de mil ochocientos cincuenta y siete había producido grandes desastres. Con los últimos rebeldes de la insurrección debía desaparecer todo lo que podía traerla a la memoria del coronel Munro. Nuestras casas de ruedas atravesarían, pues, las provincias sin detenerse en las ciudades principales; pero el país, por su hermosura natural, merecía la pena de ser visitado.

El inmenso reino de Scindia, bajo este punto de vista, no cede a ningún otro. Delante de nuestro Gigante de Acero iban a abrirse los más hermosos caminos de la península.

El monzón había terminado con la estación de las lluvias, cuyo periodo no se prolonga más allá del mes de agosto. Los primeros días de septiembre prometían una temperatura agradable, que podía hacer menos penosa esta segunda parte del viaje.

Durante la segunda semana de nuestra estancia en el sanitarium, Fox y Gumí tuvieron que ser los proveedores cotidianos de la despensa. Acompañados de los dos perros recorrieron aquella zona media donde pululan las perdices, los faisanes y las avutardas, volátiles que, conservados en hielo en la «Casa de Vapor», debían proporcionarnos excelentes platos para la comida.

Dos o tres veces todavía fuimos a visitar el kraal. Allí también Mathias Van Guitt estaba ocupado en los preparativos de su marcha para Bombay, mirando las dificultades como un filósofo que se sobrepone a las pequeñas o grandes miserias de la existencia.

Ya hemos dicho que con la captura del décimo tigre, que le había costado tan caro, su colección de fieras estaba completa. No tenía, pues, que cuidarse más que de reponer el tren de búfalos. Ni uno solo de los rumiantes que habían huido durante el ataque había vuelto por el kraal, y según todas las probabilidades se habían dispersado por el bosque o habían perecido de muerte violenta. Tratábase, pues, de reemplazarlos, lo cual era bastante difícil en aquellas circunstancias. Con este objeto el proveedor había enviado a Kalagani a las granjas y pueblecillos inmediatos al Tarryani, y esperaba su vuelta con impaciencia.

La última semana de nuestra residencia en el sanitarium transcurrió sin incidentes. La herida del capitán Hod se curaba poco a poco; quizá el capitán pensaba cerrar su campaña con una última expedición; pero tuvo que renunciar luego a instancias del coronel Munro. No estando seguro todavía de su brazo, ¿por qué exponerse? Si en el camino encontrábamos alguna fiera, ¿no tendría una ocasión natural de tomar su desquite?

—Además —dijo Banks—, usted vive todavía, mi capitán, mientras que por su mano han muerto cuarenta y nueve tigres, sin contar los heridos. La balanza está, pues, a favor de usted.

—Sí, cuarenta y nueve —respondió suspirando el capitán Hod—, pero yo hubiera querido completar los cincuenta.

Evidentemente aquella era su idea fija.

Llegó el dos de septiembre, víspera de nuestra partida.

Aquel día por la mañana, Gumí entró a anunciarnos la visita del proveedor.

En efecto, Mathias Van Guitt, acompañado de Kalagani, llegó a la «Casa de Vapor». Sin duda, en el momento de la partida quería despedirse de nosotros según todas las reglas de la etiqueta.

El coronel Munro le recibió cordialmente. Mathias Van Guitt pronunció un discurso con una serie de ademanes y salpicado de su fraseología habitual; pero me pareció que sus cumplidos ocultaban alguna segunda intención que no se atrevía a formular.

Banks fue quien precisamente tocó la cuestión palpitante, preguntándole si había tenido la fortuna de renovar sus búfalos.

—No, señor Banks —contestó el proveedor—. Kalagani ha recorrido en vano las aldeas; y aunque provisto de mis plenos poderes, no ha podido proporcionarse una sola pareja de esos útiles rumiantes. Me veo, pues, obligado a confesar con gran sentimiento que, para llevar mi colección de fieras a la estación más próxima, me falta absolutamente el motor. La dispersión de mis búfalos a consecuencia del repentino ataque de la noche del veinticinco al veintiséis me ha creado ciertas dificultades… Mis jaulas con sus huéspedes cuadrúpedos son muy pesadas…, y…

—¿Y qué va usted a hacer para llevarlas a la estación? —preguntó el ingeniero.

—No lo sé —respondió Mathias Van Guitt—. Pienso… Combino… Vacilo… Y, sin embargo, ya es tiempo de marchar, porque el veinte de septiembre, es decir, dentro de dieciocho días, debo entregar en Bombay el pedido de felinos que se me ha hecho.

—¡Dieciocho días! —dijo Banks—. Entonces no tiene usted una hora que perder.

—Ya lo sé, señor ingeniero, y no veo más que un medio, uno solo.

—¿Cuál?

—Es, sin querer absolutamente incomodar al señor coronel, dirigirle un ruego, muy indiscreto sin duda…, pero…

—Hable usted, señor Van Guitt —dijo el coronel Munro—, y si puedo serle útil tendré en ello un placer.

Mathias Van Guitt se inclinó, se llevó la mano derecha a los labios, agitó suavemente la parte superior de su cuerpo y adoptó la actitud de un hombre que se siente abrumado por inesperadas muestras de bondad.

En suma, el proveedor nos preguntó si, dada la fuerza de tracción del Gigante de Acero, sería posible enganchar sus jaulas a la cola de nuestro tren y remolcarlas hasta Etawah, la estación más próxima de Delhi a Allahabad.

Era un trayecto que no pasaba de trescientos cincuenta kilómetros por un camino bastante fácil.

—¿Es posible satisfacer al señor Van Guitt? —preguntó el coronel al ingeniero.

—No veo en ello ninguna dificultad —respondió Banks—. El Gigante de Acero ni siquiera notará este aumento de carga.

—Concedido, señor Van Guitt —dijo el coronel Munro—. Conduciremos su material de usted hasta Etawah. Entre vecinos es preciso saber ayudarse mutuamente, hasta en el Himalaya.

—Coronel —contestó Mathias Van Guitt—, conocía su bondad, y, para ser franco, le diré que había contado con ella para salir de la dificultad en que me encuentro.

—Y tenía usted razón —dijo el coronel Munro.

Resuelto este punto, Mathias Van Guitt se dispuso a volver al kraal a fin de despedir a una parte de sus servidores, que ya eran inútiles. No pensaba llevar consigo más que cuatro chikaris, necesarios para el cuidado de las jaulas.

—Hasta mañana —dijo el coronel Munro.

—Hasta mañana, señores —respondió Mathias Van Guitt—. Esperaré en el kraal la llegada del Gigante.

El proveedor, muy satisfecho del buen éxito de su visita a la «Casa de Vapor», se retiró a la manera de un actor que desaparece entre bastidores, según todas las tradiciones de la comedia moderna.

Kalagani, después de haber tenido por mucho tiempo la mirada fija en el coronel Munro, cuyo viaje a la frontera del Nepal parecía haber llamado particularmente su atención, siguió al proveedor.

Termináronse nuestros preparativos. El material había sido colocado todo en su sitio y del sanitarium de la «Casa de Vapor» no quedaba nada. Las dos casas de ruedas no esperaban más que al Gigante de Acero, el cual debía bajarlas primero hasta la llanura y después ir al kraal a tomar las jaulas y llevarlas para formar el tren. Hecho esto nos proponíamos atravesar las llanuras del Rohilkhande.

A la mañana siguiente, tres de septiembre, a las siete, el Gigante de Acero estaba ya dispuesto para volver a desempeñar las funciones que tan concienzudamente había desempeñado hasta entonces.

Pero, en aquel instante, un inesperado incidente ocurrió con gran sorpresa de todos.

El fogón de la caldera encerrado en los flancos del animal había sido cargado de combustible. Kaluth, que acababa de ponerle fuego, tuvo entonces la idea de abrir la caja de humos, en cuya pared estaban soldados los tubos destinados a conducir los productos de la combustión a través de la caldera, a fin de ver si el tiro funcionaba sin obstáculo alguno.

Pero apenas hubo abierto las puertas de la caja, retrocedió precipitadamente, y más de veinte serpientes látigo fueron proyectadas al exterior con un silbido extraño.

Banks, Storr y yo mirábamos sin poder adivinar la causa de aquello.

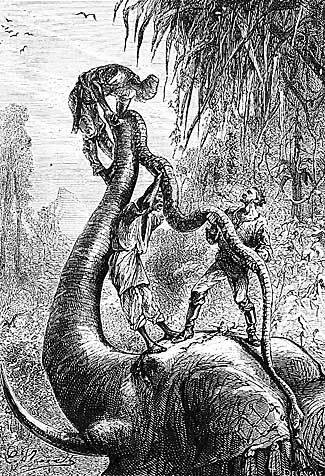

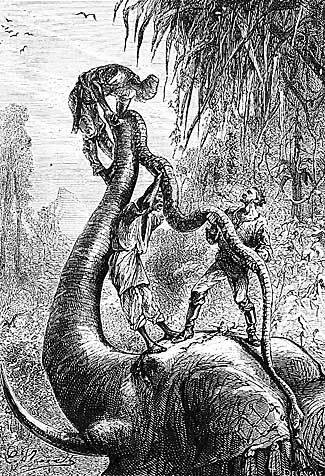

Gumí logró sacar el enorme reptil.

—¿Qué es eso, Kaluth? —preguntó Banks.

—Una lluvia de serpientes —exclamó el fogonero.

En efecto, aquellas serpientes habían establecido su domicilio en los tubos de la caldera para dormir mejor, sin duda. Atacadas por las primeras llamas del fogón, algunas habían caído en el suelo ya quemadas, y si Kaluth no hubiera abierto la caja de humos, todas hubieran perecido en un instante.

—¡Cómo! —exclamó el capitán Hod—. ¿Nuestro Gigante tiene un nido de serpientes en las entrañas?

—Sí, por mi vida, y de las más peligrosas, de esas serpientes látigo, por otro nombre gulabis, culebras negras y cobras de anteojos; en suma, reptiles pertenecientes a las especies más venenosas.

Al mismo tiempo, un soberbio pitón tigre, de la familia de las boas, mostraba su cabeza puntiaguda saliendo por el orificio superior de la chimenea, es decir, al extremo de la trompa del elefante, que se desarrollaba rodeada de las primeras volutas de vapor.

Las serpientes que habían salido vivas de los tubos se dispersaron rápidamente entre la maleza, sin que tuviéramos tiempo de destruirlas.

Pero el pitón no pudo salir tan fácilmente del cilindro de acero. El capitán Hod se apresuró a tomar su carabina y le rompió la cabeza de un balazo.

Gumí, entonces, trepando sobre el Gigante de Acero, subió hasta el orificio superior de la trompa y, auxiliado eficazmente por Kaluth y Storr, logró sacar el enorme reptil.

Nada más magnífico que aquella boa con su piel verde mezclada de azul y adornada de anillos regulares, que parecía haber sido cortada de una piel de tigre. No medía menos de cinco metros de longitud, siendo de un grueso igual al de un brazo.

Terminada la ejecución, Kaluth volvió a cerrar la caja de humos, el tiro se verificó sin dificultad, el fuego del fogón se activó al paso de la corriente de aire, la caldera no tardó en gemir sordamente y cuarenta y cinco minutos después el manómetro indicaba una presión suficiente de vapor. No había ya que hacer más que ponernos en marcha.

Se engancharon las dos casas una a otra, y el Gigante de Acero maniobró para ponerse a la cabeza del tren.

Dimos una última ojeada al admirable panorama que se desarrollaba hacia el sur y otra a la hermosa cordillera cuyo perfil se destacaba en el fondo del cielo, hacia el norte. Contemplamos también por última vez el Dhaulagiri, que dominaba con su cima todo aquel territorio de la India septentrional, y el silbido anunció el momento de marchar.

El descenso por aquel camino sinuoso se verificó sin dificultad. El freno atmosférico retenía las ruedas en las pendientes demasiado fuertes.

Una hora después nuestro tren se detenía en el límite inferior del Tarryani, a la entrada de la llanura.

Desenganchose el Gigante de Acero y, conducido por Banks, el maquinista y el fogonero, se internó lentamente por una de las anchas sendas del bosque.

Dos horas después se oyeron unos barritos y le vimos desembocar del espeso bosque, arrastrando las seis jaulas de la colección de Mathias Van Guitt.

Este, al llegar, dio nuevamente las gracias al coronel Munro. Las jaulas, precedidas de un carruaje destinado al proveedor y a su gente, fueron enganchadas a nuestro tren, y así tuvimos un verdadero convoy.

Nueva señal de Banks, nuevo silbido reglamentario, y el Gigante de Acero, poniéndose en marcha, se adelantó majestuosamente por el magnífico camino que bajaba hacia el sur.

La «Casa de Vapor» y las jaulas de Mathias Van Guitt, cargadas de fieras, no parecían pesarle más que un simple carro de mudanza.

—Y bien, ¿qué piensa usted de nuestro Gigante de Acero, señor proveedor? —interrogó el capitán Hod.

—Pienso, capitán —respondió, no sin alguna razón, Mathias Van Guitt—, que si este elefante fuera de carne y hueso, sería aún más extraordinario.

Aquel camino no era ya el que nos había llevado al pie del Himalaya. Oblicuaba al suroeste, hacia Filibit, pequeña población a ciento cincuenta kilómetros de nuestro punto de partida.

El trayecto se verificó tranquilamente a una velocidad moderada, sin estorbos y sin dificultades.

Mathias Van Guitt tomaba asiento todos los días a la mesa de la «Casa de Vapor», donde su buen apetito siempre hacía honor a la cocina de monsieur Parazard.

La despensa, que se agotó en breve, exigió que los proveedores habituales saliesen a cazar, y el capitán Hod, ya completamente curado, como lo probaba el tiro dirigido a la serpiente pitón, volvió a tomar su fusil de caza.

Además, había que pensar en mantener, al mismo tiempo que a las personas, a los huéspedes de las jaulas. Este cuidado pertenecía a los chikaris, hábiles indios que, bajo la dirección de Kalagani, también buen tirador, no dejaron que disminuyese la reserva de carne de bisonte y de antílope. Aquel Kalagani era verdaderamente un hombre especial. Aunque poco comunicativo, el coronel Munro le trataba con mucha amistad porque no era de los que olvidan un favor.

El diez de septiembre, el tren pasó por delante de Filibit sin detenerse, pero no pudo evitar que se reuniesen muchos indios y acudiesen a admirarlo.

Decididamente, las fieras de Mathias Van Guitt, aunque eran muy notables, no podían sostener la comparación con el Gigante de Acero. Los indios apenas se dignaban mirarlas a través de los hierros de sus jaulas; toda su admiración era para el elefante mecánico.

El tren continuó bajando por las largas llanuras de la India septentrional, dejando a pocas leguas al oeste a Bareilli, una de las principales ciudades de Rohilkhande. Atravesábamos unas veces bosques poblados de un mundo de aves, cuyo vistoso plumaje nos hacía admirar Mathias Van Guitt; otras veces, llanuras pobladas de acacias espinosas de dos o tres metros de altura. Allí se encontraban en gran número jabalíes, que gustan mucho de la baya amarillenta que producen estas acacias. Algunos fueron muertos, no sin peligro, por nuestros cazadores, porque son animales verdaderamente bravíos y peligrosos y en diversas ocasiones el capitán Hod y Kalagani tuvieron que desplegar la serenidad y destreza en que sobresalían estos dos famosos cazadores.

Entre Filibit y la estación de Etawah, el tren tuvo que atravesar una parte del alto Ganges y, poco tiempo después, uno de sus importantes tributarios, el Kali-Nadi.

Todo el material de la casa de fieras se desprendió del tren, y la «Casa de Vapor», transformada en aparato flotante, atravesó fácilmente de una a otra orilla del río.

Pero no ocurrió lo mismo con el tren de Mathias Van Guitt. Hubo que apelar a las barcas y así tuvieron que atravesar las jaulas, una después de otra, los dos ríos. El paso exigió algún tiempo, pero se verificó sin gran dificultad.

El proveedor no era la primera vez que se veía en tales circunstancias, y su gente había tenido ya que atravesar muchos ríos para llegar a la frontera del Himalaya.

Por último, el diecisiete de septiembre, llegamos sin incidente digno de mención al ferrocarril de Delhi a Allahabad, a menos de cien pasos de la estación de Etawah.

Allí, nuestro convoy debía dividirse en dos partes que no estaban destinadas a volverse a reunir.

La primera debía continuar bajando hacia el sur a través de los territorios del vasto reino de Scindia, dirigiéndose hacia los Vindya, y de allí a la presidencia de Bombay.

La segunda, colocada sobre las plataformas del ferrocarril, debía ir a Allahabad y de allí, por el ferrocarril de Bombay, al litoral del mar de las Indias.

Nos detuvimos, pues, y se organizó el campamento para la noche. A la mañana siguiente, al amanecer, mientras el proveedor tomaba el camino del sureste, nosotros, cortando aquel camino en ángulo recto, debíamos seguir sobre poco más o menos el meridiano setenta y siete. Pero al mismo tiempo que Mathias Van Guitt se separaba de nosotros, debía separarse de la parte de su personal que no le era ya útil. No necesitaba a nadie más que a dos indios para el servicio de las jaulas, durante un viaje que debía durar solo dos o tres días. En el puerto de Bombay, donde le esperaba un buque que debía salir para Europa, se haría el transbordo de sus mercancías por los cargadores ordinarios del puerto, y de aquí resultó que algunos chikaris quedaran sin empleo, Kalagani entre ellos.

Sabido es cómo y por qué habíamos tomado cierto afecto a este indio, a consecuencia de los servicios que había prestado al coronel Munro y al capitán Hod.

Cuando Mathias Van Guitt despidió a su gente, Banks creyó observar que Kalagani no sabía qué hacer, y le preguntó si le convenía acompañamos hasta Bombay.

Kalagani, después de haber reflexionado un instante, aceptó la oferta del ingeniero, y el coronel Munro le expresó la satisfacción que tenía en poderle ser útil en aquella ocasión. El indio, pues, iba a formar parte del personal de la «Casa de Vapor» y podía sernos de gran utilidad por el conocimiento que tema de toda aquella parte de la India.

A la mañana siguiente, levantamos el campamento; no teníamos ningún interés en prolongar nuestra parada: el Gigante de Acero estaba en presión y Banks dio orden a Storr de estar dispuesto para la marcha.

Solo faltaba despedimos de nuestro amigo el proveedor. Esto, por nuestra parte, fue muy sencillo, aunque por la suya fue más teatral.

Las muestras de gratitud de Mathias Van Guitt por el servicio que acababa de hacerle el coronel Munro, tomaron necesariamente una forma exagerada. Desempeñó notablemente aquel último acto de la comedia y estuvo admirable en la gran escena de la despedida.

Con un movimiento de los músculos del antebrazo, su mano derecha se situó en pronación, de tal suerte que la palma estaba vuelta hacia abajo. Esto significaba que en la tierra no olvidaría jamás lo que debía al coronel Munro y que si la gratitud fuera desterrada de este mundo, encontraría su último asilo en su corazón. Después, con un movimiento inverso, puso la mano en supinación, es decir, que volvió la palma hacia arriba, lo cual significaba que aun en el cielo no se extinguiría su reconocimiento y que toda una eternidad de gratitud no bastaría para corresponder a las obligaciones que había contraído.

El coronel Munro dio gracias a Mathias Van Guitt como convenía, y pocos minutos después el proveedor de las casas de Hamburgo y Londres había desaparecido de nuestra vista.