—¡Un esfuerzo más, amigos míos! —gritó Banks.

Una voz muy conocida me despertó al rayar el alba del día siguiente, 26 de junio. Me levanté inmediatamente: el capitán Hod y su asistente Fox estaban en conversación muy animada en el comedor de la «Casa de Vapor».

Cuando yo llegué, Banks acababa de salir de su cuarto y el capitán le interpelaba con su voz sonora.

—Y bien, amigo Banks, hemos llegado al fin a buen puerto. Esta vez ya no se trata de un descanso de pocas horas, sino de una residencia definitiva de algunos meses.

—Sí, mi querido Hod —respondió el ingeniero—, y puede usted organizar sus cacerías como guste. El silbido del Gigante no le llamará ya al campamento.

—¿Lo oyes, Fox?

—Sí, mi capitán —contestó el asistente.

—Así Dios me ayude —exclamó Hod—, que espero no salir de este sanitarium antes de que haya caído el número cincuenta al impulso de mis balas. ¡El número cincuenta, Fox! Tengo el presentimiento de que ha de ser difícil matarle.

—Se le matará, sin embargo —respondió Fox.

—¿Por qué tiene usted ese presentimiento, capitán? —le pregunté.

—No lo sé, Maucler; es una idea de cazador y nada más.

—Así, pues —dijo Banks—, ¿desde hoy van ustedes a dejar el campamento y a ponerse en campaña?

—Desde hoy —respondió el capitán Hod—. Comenzaremos por reconocer el terreno y explorar la zona inferior bajando hasta los bosques del Tarryani. ¡Con tal que los tigres no hayan abandonado esta residencia!

—¿Cree usted…?

—Tengo mala suerte.

—¿Mala suerte en el Himalaya? —dijo el ingeniero—. ¿Por ventura es eso posible?

—En fin, ya veremos. ¿Nos acompañará usted, Maucler? —preguntó el capitán, volviéndose hacia mí.

—Ciertamente.

—¿Y usted, Banks?

—Yo también —respondió el ingeniero—; y pienso que Munro será también de la partida, a lo menos como aficionado.

—Bueno —dijo el capitán Hod—, vengan ustedes como aficionados, pero bien armados. No se trata de salir a pasearse con el bastón en la mano, porque eso humillaría a las fieras del Tarryani.

—De acuerdo —respondió el ingeniero.

—Así, pues, Fox —añadió el capitán, dirigiéndose a su asistente—, que no haya equivocación esta vez. Estamos en el país de los tigres. Cuatro carabinas «Enfield» para el coronel, Banks, Maucler y yo, y dos fusiles de bala explosiva para ti y para Gumí.

—No tenga usted cuidado, mi capitán —dijo Fox—, las fieras no tendrán de qué quejarse.

Aquel día debía consagrarse, pues, al reconocimiento del bosque de Tarryani, que cubría la parte inferior del Himalaya por debajo de nuestro sanitarium. A las once, después del almuerzo, sir Edward Munro, Banks, Hod, Fox, Gumí y yo, todos bien armados, bajamos por el camino que corta diagonalmente la llanura, después de haber tenido cuidado de dejar en el campamento los dos perros, que no podían sernos útiles en la expedición.

El sargento MacNeil se quedó en la «Casa de Vapor» con Storr, Kaluth y el cocinero, para acabar las operaciones de instalación. Después de un viaje de dos meses, el Gigante de Acero necesitaba ser revisado con detención y limpiado tanto interior como exteriormente, y esto constituía una tarea larga, minuciosa, delicada, que no dejaría mucho tiempo de sobra a fogonero y maquinista.

A las once salimos del sanitarium, y pocos minutos después, en un recodo del camino, la «Casa de Vapor» desapareció detrás de una espesa cortina de árboles.

No llovía ya. Las nubes, más sueltas, corrían bajo el impulso de un viento fresco del noreste por las altas zonas de la atmósfera. El cielo estaba gris: temperatura conveniente para la gente de a pie, pero no había esos juegos de luz y de sombra que son el encanto de los grandes bosques. Dos mil metros de bajada por un camino directo hubieran sido asunto de veinticinco o treinta minutos si el camino no se hubiese prolongado con todas las sinuosidades que debía tener para evitar la inclinación de ciertas pendientes. Tardamos, pues, hora y media en llegar al límite superior de los bosques del Tarryani, a quinientos o seiscientos pies sobre la llanura, pero caminamos alegremente.

—Atención —dijo el capitán Hod—. Entramos en el dominio de los tigres, leones, panteras, leopardos y otros animales bienhechores de la región del Himalaya. Buena cosa es destruir las fieras, pero vale más no ser destruido por ellas. Así, pues, no nos alejemos unos de otros, y seamos prudentes.

Semejante recomendación en boca de tan resuelto cazador tenía un valor considerable, y ninguno de nosotros la despreció. Se cargaron las carabinas y los fusiles, se revisaron las baterías, se pusieron los gatillos en el seguro, y nos dispusimos a cualquier evento.

Añadiré que había que desconfiar no solo de los animales carnívoros, sino también de las serpientes, de las cuales las más peligrosas se encuentran en los bosques de la India.

Las belongas, las serpientes verdes, las serpientes látigo y otras muchas, son venenosas. El número de las víctimas que sucumben anualmente a consecuencia de la mordedura de estos reptiles, es cinco o seis veces mayor que el de los animales domésticos o de los hombres que perecen bajo los dientes de las fieras. Así, pues, en esta región de Tarryani, tener la vista fija en todo, mirar dónde se pone el pie y dónde se apoya la mano, prestar oído a los menores ruidos que atraviesan el espacio o penetran entre las hierbas o se propagan a través de la espesura, no es más que estricta prudencia.

A las doce y media habíamos entrado bajo la sombra de los grandes árboles agrupados al extremo del bosque, cuyo alto ramaje se desarrollaba por encima de anchas calles, por las cuales habría pasado muy fácilmente el Gigante de Acero seguido del tren que arrastraba. En efecto, esta parte del bosque estaba desde largo tiempo destinada al paso de las carretas cargadas de madera que sacaban los montañeses, lo cual se veía en las rodadas frescas que se observaban en la tierra húmeda. Aquellos caminos principales corrían paralelos a la cordillera, siguiendo la orilla más ancha del Tarryani, y reunían entre sí los claros del bosque abiertos por el hacha del leñador, pero por los demás lados no daban acceso sino a estrechas sendas que se perdían en espesuras impenetrables.

Seguimos, pues, estas calles, más como geómetras que como cazadores, para reconocer su dirección general.

Ningún rugido turbaba el silencio en las profundidades del bosque. Sin embargo, grandes huellas recientes probaban que las fieras no habían abandonado el Tarryani.

De pronto, en el instante en que torcíamos un recodo del camino que volvía a la derecha para contornear la falda de un contrafuerte, una exclamación del capitán Hod, que iba delante, nos hizo detener.

A veinte pasos, en el ángulo de una plazoleta rodeada de grandes pandanos, se levantaba un edificio de extraña forma. No era una casa, porque no tenía chimenea ni ventanas; no era tampoco una choza de cazador, porque no tenía aspilleras; parecía una tumba india perdida en el seno del bosque.

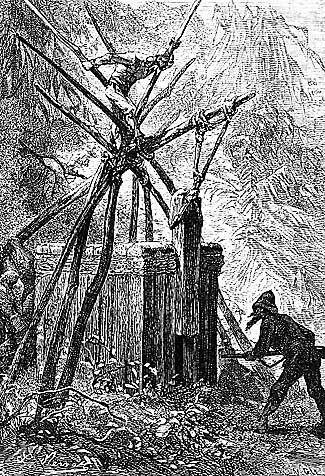

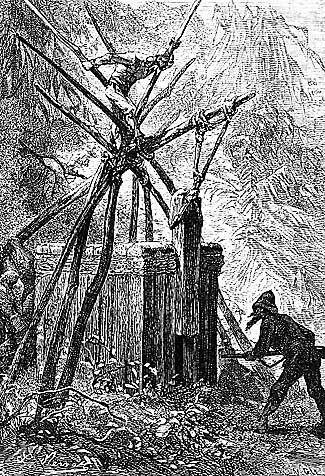

En efecto, imagínese una especie de cubo largo formado de troncos puestos en sentido vertical, fijos sólidamente en el suelo y sujetos por su parte superior con una espesa trabazón de ramas. Otros troncos transversales, fuertemente encajados en la parte superior de los verticales, formaban el techo. Evidentemente, el constructor había querido dar a su obra una solidez a toda prueba en sus cinco lados. La construcción tenía seis pies de altura por doce de longitud y cinco de anchura. No tenía entrada, a no ser que estuviese oculta en su fachada anterior por grueso madero, cuya cabeza redondeada sobresalía un poco del conjunto de la construcción. Por encima del techo se levantaban largas varas flexibles, singularmente dispuestas y unidas entre sí. Al extremo de una palanca horizontal que sostenía esta armadura, pendía un nudo corredizo formado por una gruesa trenza de bejucos.

—¡Eh! ¿Qué es eso? —exclamé yo.

—Eso —respondió Banks después de haberlo considerado bien— no es más que una ratonera. Pero ahora ustedes podrán imaginar qué especie de ratones está destinada a coger.

—¿Es una trampa para tigres? —inquirió el capitán Hod.

—Sí —respondió Banks—, una trampa para tigres, cuya puerta, cerrada por el madero que estaba detenido por ese nudo de bejucos, ha caído, sin duda porque la báscula interior ha sido tocada por algún animal.

—Es la primera vez —dijo Hod— que veo en un bosque de la India una trampa de ese género. En efecto, es una ratonera; esto es indigno de un cazador.

—Y también de un tigre —añadió Fox.

—Sin duda —respondió Banks—; pero si se trata de destruir estos animales feroces y no de cazarlos por placer, la mejor trampa es la que puede atrapar más. Ahora bien, esta me parece ingeniosamente dispuesta para atraer y guardar fieras, por más desconfiadas y vigorosas que estas sean.

—Añadiré por mi parte —dijo entonces el coronel Munro—, que, pues el equilibrio de la báscula que tenía abierta la puerta se ha roto, es señal de que hay algún animal dentro.

—Pronto lo sabremos —exclamó el capitán Hod—, si el ratón no está muerto…

El capitán, uniendo el gesto a las palabras, hizo resonar la batería de su carabina. Todos le imitaron armando las suyas y disponiéndose a hacer fuego.

No teníamos duda de que aquella construcción fuese una trampa del género de las que se encuentran a menudo en los bosques de Malasia. Pero si no era obra de un indio, a lo menos presentaba todas las condiciones de estas máquinas de destrucción; resorte de captura y solidez a toda prueba.

Tomadas nuestras disposiciones, el capitán Hod, Fox y Gumí, se acercaron a la trampa para examinarla, dando la vuelta alrededor.

Ningún intersticio entre los troncos verticales permitía ver lo que había dentro.

Escucharon con atención. Ningún ruido anunciaba la presencia de algún ser viviente en aquel cubo de madera, tan mudo como un sepulcro.

El capitán Hod y sus compañeros volvieron a la fachada anterior y observaron que el madero móvil se había deslizado por dos anchas ranuras dispuestas verticalmente. No había que hacer, por consiguiente, más que levantarlo para penetrar en el interior.

—No se oye el menor rumor —dijo el capitán Hod, que había pegado el oído contra la puerta—; ni el menor aliento. Esta ratonera está vacía.

—No importa, sean prudentes —dijo Munro.

Y fue a sentarse en un tronco de árbol a la izquierda de la plazoleta. Yo me senté junto a él.

—Vamos, Gumí —dijo el capitán Hod.

Gumí, muchacho listo y ágil como un mono, aunque pequeño de estatura, flexible como un leopardo, verdadero clown indio, comprendió lo que quería el capitán; su destreza le designaba naturalmente para el servicio que se esperaba de él. Subió de un salto al techo de la rampa y en un instante llegó, a fuerza de puños, a una de las varas que formaban la armadura superior. Después bajó a lo largo de la palanca hasta el anillo de bejucos, y por su peso la encorvó hasta la cabeza del madero que cerraba la abertura. Pasó luego el nudo de bejucos por el agujero hecho en la cabeza del madero, y ya no había más que producir un movimiento de báscula presionando sobre la otra extremidad de la palanca para que se levantase el madero.

Pero entonces fue preciso apelar a las fuerzas reunidas de toda nuestra caravana. El coronel Munro, Banks, Fox y yo pasamos a la parte posterior de la trampa, a fin de producir aquel movimiento.

Gumí se había quedado en la armadura para desprender la palanca en el caso de que algún obstáculo le impidiese funcionar libremente.

—¡Amigos! —gritó el capitán Hod—. Si es necesario que vaya a ayudarles iré; pero si pueden ustedes prescindir de mí prefiero quedarme aquí, a la entrada. A lo menos, si sale un tigre, le podré saludar al paso.

—¿Y hará este el número cuarenta y dos? —preguntó el ingeniero.

—¿Por qué no? —respondió Hod—. Si cae herido por la bala de mi fusil, habrá caído en plena libertad.

—No vendamos la piel del oso —replicó el ingeniero— antes de haberlo matado.

—Sobre todo, cuando ese oso podría ser un tigre —añadió el coronel Munro.

—¡A una, amigos! —gritó Banks—. ¡A una!

El madero era pesado; corría mal sobre sus ranuras; sin embargo, llegamos a moverlo; osciló un instante y permaneció suspendido a un pie sobre el suelo.

El capitán Hod, medio encorvado y apuntando con su carabina, observaba si aparecía en la abertura alguna enorme zarpa o unas fauces hambrientas; pero nada se presentó.

—¡Un esfuerzo más, amigos míos! —gritó Banks.

—¡Un esfuerzo más, amigos míos! —gritó Banks.

Gracias a Gumí, que llegó a dar algunas sacudidas a la parte posterior de la palanca, el madero comenzó a subir poco a poco y en breve la abertura fue suficiente para dar paso a un animal cualquiera, aunque fuese de gran tamaño.

Pero no salió ninguno.

Era posible que, a consecuencia del ruido que se hacía alrededor de la trampa, el preso se hubiera refugiado en la parte más retirada de su prisión. Quizá esperaba el momento propicio para lanzarse de un salto, derribar a todo el que se le pusiera delante y desaparecer en las profundidades del bosque.

El momento era crítico.

Vi entonces al capitán Hod dar algunos pasos adelante con el dedo en el gatillo de su carabina y maniobrar de manera que pudiese ver todo el interior de la trampa.

El madero estaba enteramente levantado a la sazón, y la luz entraba de lleno por la puerta.

En aquel momento, a través de los troncos, se oyó un ligero ruido, después un ronquido sordo, o más bien un bostezo formidable, que me pareció muy sospechoso.

Evidentemente, había allí un animal que dormía y acabábamos de despertarle bruscamente.

El capitán Hod se acercó aún más y apuntó con su carabina a una masa que vio moverse en la penumbra.

Entonces hubo un movimiento en la oscuridad; se oyó un grito de terror, que fue seguido inmediatamente de estas palabras, pronunciadas en perfecto inglés:

—No tire usted, por Dios, no tire usted.

Y un hombre se lanzó fuera de la trampa.

Nuestra sorpresa fue tal, que, soltando de las manos la polea, bajó el madero pausadamente con un ruido sordo, tapando de nuevo la entrada.

Entretanto, el personaje que acababa de presentarse tan inesperadamente se dirigió al capitán Hod, que le apuntaba al pecho con la carabina y con tono bastante altanero, acompañado de un gesto enfático, le dijo:

—Hágame usted el favor de levantar el arma. No está usted delante de un tigre del Tarryani.

El capitán Hod, después de haber vacilado un momento, separó su carabina y la puso en posición menos amenazadora.

—¿Con quién tenemos el honor de hablar? —preguntó Banks, adelantándose hacia el personaje.

—Con el naturalista Mathias Van Guitt, proveedor ordinario de paquidermos, tardígrados, plantígrados, proboscídeos, carnívoros y otros mamíferos para las casas Charles Rice, de Londres, y Hagenbeek, de Hamburgo. —Después, designándonos con la mano, añadió—: ¿Y ustedes?

—El coronel Munro y sus compañeros de viaje —respondió Banks.

—¿Han venido ustedes a dar un paseo por los bosques del Himalaya? —repuso el proveedor—. ¡Deliciosa excursión, de verdad! Señores, estoy completamente a su servicio.

¿Quién era aquel hombre original? ¿No podía pensarse que su cerebro estaba un poco trastornado a causa de su prisión en aquella trampa de tigres? ¿Estaba loco, o completamente cuerdo? En fin, ¿a qué categoría de bimanos pertenecía?

Íbamos a saberlo y en adelante debíamos aprender a conocer mejor a aquel singular personaje que se calificaba de naturalista y lo había sido, en efecto.

El señor Mathias Van Guitt, proveedor de casas de fieras, era un hombre de cincuenta años, de faz pálida, cuyos ojos, protegidos por lentes, pestañeaban a cada momento. Tenía la nariz larga, y el movimiento perpetuo de toda su persona y sus gestos ultraexpresivos adaptados a cada una de las frases que salían de su ancha boca, formaban el tipo muy conocido del viejo cómico de provincia. ¿Quién no ha encontrado en sociedad algunos de esos antiguos actores, cuya existencia, limitada enteramente al horizonte de las tablas y del telón, ha corrido entre la decoración del patio y la decoración de jardín de un teatro de melodrama? Habladores infatigables, gesticuladores pesados poseídos de su importancia, llevan alta la cabeza, demasiado vacía en su vejez para haber estado bien llena en la edad madura. Había, ciertamente, algo de actor viejo en Mathias Van Guitt.

No empleaba en su lenguaje sino términos escogidos, y debía ser muy molesto para el interlocutor que no pudiera ponerse fuera del radio de sus ademanes.

Según supimos después, y de su boca misma, Mathias Van Guitt era un antiguo profesor de Historia Natural en el museo de Rotterdam, pero no había podido hacer fortuna en el profesorado. La verdad es que el digno Mathias debía prestarse mucho a la risa de sus discípulos, y que si estos acudían en gran número a su cátedra, era más con intención de divertirse que de aprender. En fin, las circunstancias hicieron que, cansado de profesar sin éxito la zoología teórica, se decidiese a ir a la India para entregarse a la zoología práctica. Este género de comercio le fue más provechoso y llegó a ser proveedor oficial de las importantes casas de Hamburgo y Londres, de quienes se proveen a su vez generalmente las casas de fieras públicas y particulares de los dos mundos.

Si se hallaba entonces a orillas del Tarryani, era porque le había llevado allí un pedido importante de fieras para Europa. En efecto, su campamento estaba a unas dos millas de aquella trampa, de la cual acabábamos de sacarle.

Pero ¿por qué estaba en aquella trampa?

Esto es lo que Banks le preguntó desde luego, y véase lo que respondió, en un lenguaje sostenido por una gran variedad de gestos.

—Era ayer: el sol había ya recorrido el semicírculo de su rotación diurna, cuando me ocurrió la idea de ir a visitar una de las trampas de tigres levantada por mis manos. Salí, pues, de mi kraal, que espero tendrán ustedes la bondad de honrar con su visita, y llegué a esta plazoleta del bosque. Estaba solo; mis dependientes se hallaban ocupados en urgentes tareas, de las cuales no quise distraerlos. Era una imprudencia, pero, al fin, cuando estuve delante de esta trampa, observé desde luego que el madero móvil que cerraba la entrada estaba levantado, de donde deduje, con gran lógica, que no había dentro ninguna fiera. Sin embargo, quise cerciorarme de si el cebo estaba en su sitio y si la báscula funcionaba bien, y para ello, gracias a un diestro movimiento de rotación, me deslicé por la estrecha abertura.

La mano de Mathias Van Guitt indicaba aquí, mediante una ondulación elegante, el movimiento de una serpiente que se arrastrara.

—Cuando llegué al extremo de la trampa —continuó el proveedor— examiné el cebo cuyas emanaciones debían atraer a los huéspedes de esta parte del bosque. Estaba intacto e iba a retirarme cuando un golpe involuntario de mi brazo hizo mover la báscula; el madero cayó y yo me hallé cogido en mi propia trampa sin ningún medio de poder salir.

Aquí Mathias Van Guitt hizo una pausa para que comprendiéramos mejor toda la gravedad de su situación.

—Sin embargo, señores, no ocultaré a ustedes —añadió— que al principio consideré el asunto por su lado cómico. Estaba aprisionado, ciertamente, y no había carcelero que viniera a abrir la puerta de mi prisión. Pero pensé que mi gente, no viéndome volver al kraal, se alarmaría por mi prolongada ausencia y haría pesquisas, que tarde o temprano tendrían el resultado apetecido. Era, pues, cuestión de tiempo.

»¿Qué hacer en un escondrijo a no ser que se sueñe?, ha dicho una fabulista francés.

»Me puse, pues, a soñar despierto y pasaron las horas sin que nada viniese a modificar mi situación. Llegó la noche, se hizo sentir el hambre e imaginé que lo mejor que podía hacer para engañarla sería dormir.

»Tomé mi partido como filósofo y me dormí profundamente. La noche fue tranquila en medio del gran silencio del bosque. Nada vino a turbar mi sueño y quizá dormiría todavía si no hubiese sido despertado por un ruido insólito. La puerta de la trampa se levantaba; la claridad del día entraba a raudales en mi oscuro retiro; no tenía que hacer más que lanzarme afuera, cuando, con gran sorpresa, vi el instrumento de muerte dirigido contra mi pecho. Un instante más y la hora de mi libertad hubiera sido la última de mi vida. Pero el señor capitán tuvo a bien reconocer en mí una criatura de su especie y no me resta más que agradecer a ustedes el haberme devuelto la libertad.

Tal fue la relación del proveedor, y es preciso confesar que a costa de grandes esfuerzos logramos dominar la risa que nos causaban su tono y sus gestos.

—Es decir, señor Van Guitt —le dijo Banks—, que su campamento está situado en esta parte del Tarryani.

—Sí, señor —respondió Mathias Van Guitt—. Como he tenido el honor de decir a ustedes, mi kraal está a unas dos millas de aquí, y si quieren honrarlo con su presencia, tendré una gran satisfacción en conducirles hasta él.

—Ciertamente, señor Van Guitt —contestó el coronel Munro—, iremos a hacer a usted una visita.

—Somos cazadores —añadió el capitán Hod—, y la instalación de un kraal nos interesará.

—¡Cazadores! —exclamó Mathias Van Guitt—. ¿Cazadores?

Y en su fisonomía no pudo menos de expresarse que no tenía a los hijos de Nemrod sino una estimación muy moderada.

—¿Cazan ustedes las fieras… para matarlas? —preguntó dirigiéndose al capitán.

—Únicamente para matarlas —respondió Hod.

—Y yo únicamente para cogerlas vivas —dijo el proveedor, dando a su voz un tono de superioridad.

—Pues bien, señor Van Guitt, no le haremos a usted competencia —respondió el capitán Hod.

El proveedor movió la cabeza de arriba abajo. Sin embargo, la calidad de cazadores no le hizo retirar su invitación.

—Cuando ustedes lo deseen les llevaré a mi kraal.

En aquel momento se oyeron muchas voces en el bosque y una media docena de indios se presentaron en un recodo de la gran calle que se extendía más allá de la plazoleta.

—Allí están mis servidores —dijo Mathias Van Guitt.

Después, acercándose a nosotros y poniéndose un dedo en la boca, adelantó un poco los labios, y dijo:

—No digan ustedes una palabra de mi aventura. No quiero que el personal de mi kraal sepa que me he dejado coger en mi propia trampa como un animal vulgar. Esto podría rebajar el prestigio que debo conservar siempre a sus ojos.

Una señal de silencio por nuestra parte tranquilizó al proveedor.

—Mi amo —dijo uno de los indios, cuya fisonomía impasible e inteligente llamó mi atención—, hace más de una hora que estamos buscándole.

—Estaba con estos señores, que tienen la gentileza de acompañarme hasta el kraal —respondió Van Guitt—. Pero antes de salir de esta plazoleta conviene poner la trampa en buen estado.

Los indios procedieron a la reinstalación de la trampa, y durante este tiempo Mathias Van Guitt nos invitó a visitar el interior. El capitán Hod y yo le seguimos.

El sitio era un poco estrecho para el desarrollo de los ademanes de nuestro huésped, que operaba allí como si hubiera estado en un salón.

—Le felicito —dijo el capitán Hod después de haber examinado el artefacto—. Está muy bien ideado.

—No lo dude usted, señor capitán —dijo Mathias Van Guitt—. Este género de trampas es muchísimo mejor que los antiguos hoyos guarnecidos de estacas de punta endurecida al fuego y a los árboles flexibles encorvados en forma de arco y mantenidos por un nudo corredizo. En el primer caso, el animal se hiere, a veces mortalmente; y en el segundo, se suele estrangular. Esto importa poco, indudablemente, cuando lo que se quiere es destruir las fieras; pero yo las necesito vivas, intactas, sin ningún deterioro.

—Evidentemente —respondió el capitán Hod—, usted y yo procedemos de distinta manera.

—La mía es quizá la mejor —dijo Mathias Van Guitt—, y si se consultase a las fieras…

—Yo no las consulto —le interrumpió el capitán.

Decididamente, Mathias Van Guitt y el capitán no podían entenderse.

—Pero —pregunté yo—, cuando los animales han caído en la trampa, ¿cómo hace usted para sacarlos de ella?

—Traigo una jaula con ruedas hasta la puerta —respondió Van Guitt—, y los presos entran en ella por sí mismos. Así no tengo más trabajo que volverlos a llevar al kraal al paso tranquilo y lento de mis búfalos domesticados.

Apenas había acabado esta frase, cuando se oyeron gritos al exterior de la trampa. Nuestro primer movimiento fue precipitamos fuera, principalmente el capitán Hod y yo.

¿Qué había ocurrido?

Una serpiente látigo, de la especie más maligna, acababa de ser cortada en dos pedazos por el cuchillo que un indio llevaba en la mano, y esto en el momento mismo en que el venenoso reptil se lanzaba sobre el coronel. Aquel indio era el que me había llamado la atención. Su intervención rápida había salvado sin duda alguna al coronel Munro de una muerte inmediata, como pudimos observar en el acto.

En efecto, los gritos que habíamos oído procedían de uno de los servidores del kraal, que se retorcía en el suelo preso de las últimas contorsiones de la agonía.

Por una deplorable fatalidad, la cabeza de la serpiente cortada en dos pedazos, había saltado sobre su pecho, en el cual se habían fijado los dientes del reptil, y el desdichado, penetrado por el sutil veneno, expiraba en menos de un minuto, sin que fuera posible prestarle ayuda.

Aterrados por aquel horrible espectáculo, nos precipitamos hacia el coronel Munro.

—¿No te ha tocado? —preguntó Banks, que le cogió precipitadamente la mano.

—No, Banks, tranquilízate —respondió sir Edward Munro.

—Gracias, amigo mío.

—¿Cómo te llamas? —preguntó el coronel Munro al indio que le había salvado la vida.

—Kalagani —respondió el indio.