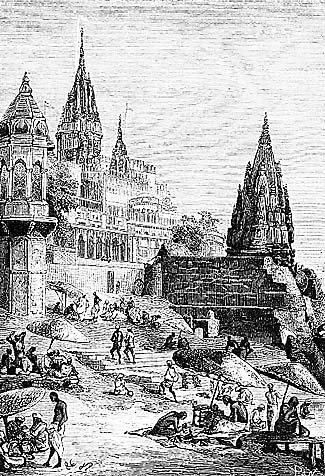

El templo de Mankarnica.

La «Casa de Vapor» tenía ya el camino libre; era el camino que por Saseram conduce a la orilla del Ganges enfrente de Benarés.

Una milla más allá del campamento se moderó la velocidad de la máquina, dejándola a unas dos leguas y media por hora. La intención de Banks era acampar aquel mismo día a veinticinco leguas de Gaya y pasar tranquilamente la noche en los alrededores de la pequeña población de Saseram.

Generalmente los caminos de la India evitan en lo posible los ríos que necesitan puentes, los cuales son muy costosos en aquellos terrenos de aluvión. Así es que faltan en muchos puntos donde no ha sido posible impedir que el río atraviese el camino. Es verdad que hay barcas; pero este antiguo y rudimentario aparato hubiera sido insuficiente para transportar nuestro tren. Afortunadamente no teníamos necesidad de barcas ni de puentes. Precisamente durante aquel día fue necesario atravesar el Sone, un importante río alimentado más arriba de Rhotas por sus afluentes el Coput y el Coyle, y que va a perderse en el Ganges entre Arrah y Dinapore.

Nada más fácil que este paso. El elefante se transformó naturalmente en motor acuático. Bajó la suave pendiente de la orilla; entró en el río, se mantuvo en su superficie, y batiendo el agua con sus anchas patas, como las paletas de una rueda motora, arrastró suavemente el tren, que flotaba detrás de él.

El capitán Hod no cabía en sí de gozo.

—¡Una casa portátil —exclamaba—, una que es a la vez carruaje y barco de vapor! ¡No le falta más que tener alas para transformarse en aparato volante y atravesar los espacios!

—Eso se hará un día u otro, amigo Hod —respondió seriamente el ingeniero.

—Ya lo sé, amigo Banks —respondió, no menos seriamente, el capitán—. Todo es posible; pero lo que no es posible es que vivamos doscientos años para ver esas maravillas. La vida no siempre es alegre, pero yo consentiría de buena gana en vivir diez siglos…, nada más que por pura curiosidad.

Por la noche, a doce horas de Gaya, después de haber pasado bajo el magnífico puente tubular del camino de hierro, de ochenta pies de alto sobre el lecho del Sone, acampamos en los alrededores de Saseram. Tratábase solamente de pasar una noche en aquel paraje para reponer la leña y el agua y volver a marchar al nacer el alba.

Este programa fue ejecutado puntualmente, y al día siguiente por la mañana, 22 de mayo, volvimos a emprender la marcha.

El país continuaba siendo el mismo; es decir, rico y bien cultivado, como aparece en las inmediaciones del maravilloso valle del Ganges. No hablaré de las muchas aldeas que se pierden entre extensos arrozales, entre innumerables bosquecillos de palmeras, bajo la sombra de mangos y otros árboles magníficos; no nos deteníamos a contemplar estas maravillas; si alguna vez el camino se veía obstruido por algún carro tirado al paso lento de los búfalos, dos o tres silbidos hacían retirar el carro, y nuestro tren pasaba, con gran pasmo de los carreteros.

Durante aquel día tuve el placer de ver gran número de campos de rosas. En efecto, no estábamos lejos de Ghazipore, gran centro de producción de la esencia de rosas.

En el transcurso de este día tuvimos que atravesar también el Karamnaca, uno de los afluentes del Ganges. Los indios han hecho de este inocente río una especie de laguna Estigia, por el cual no es bueno navegar. Sus orillas no son menos malditas que las del Jordán o las del mar Muerto. Los cadáveres que se le confían van derechos al infierno brahmánico. No discuto sobre estas creencias; pero protesto contra la opinión de los que creen que el agua de este diabólico río es desagradable al paladar y malsana para el estómago. Al contrario, es excelente.

Por la noche, después de haber atravesado un país muy poco accidentado, entre inmensos campos de opio y vastos arrozales, acampamos en la orilla derecha del Ganges, enfrente de la antigua Jerusalén de los indios, la ciudad santa de Benarés.

—¡Veinticuatro horas de parada! —dijo Banks.

—¿A qué distancia estamos de Calcuta? —pregunté al ingeniero.

—A unas trescientas cincuenta millas —me respondió—, y confesará usted, amigo, que no hemos notado ni la longitud ni las fatigas del camino.

¡El Ganges! ¿Hay un río cuyo nombre recuerde leyendas más poéticas? ¿No parece que la India se resume en él toda entera? ¿Hay en el mundo un valle que se extienda como este por espacio de quinientas leguas y no cuente menos de cien millones de habitantes? ¿Hay un sitio en el globo en que se hayan acumulado más prodigios desde la aparición de las razas asiáticas? ¿Qué habría dicho Victor Hugo, del Ganges, que tan magníficamente ha cantado al Danubio? Un río puede hablar alto cuando

tiene, como el mar, creciente;

por el globo se desata,

y como sierpe de plata

corre de Occidente a Oriente.

El Ganges tiene sus grandes olas, sus ciclones, más terribles que los huracanes de los ríos europeos; se desarrolla también, como una serpiente, por los más poéticos países del mundo, y también corre de occidente a oriente; pero no es en una pequeña cordillera de cerros donde toma su origen, sino en la más alta cadena del globo, en las montañas del Tibet, de donde se precipita absorbiendo todos los afluentes que encuentra en su camino. Es del Himalaya de donde baja.

En la mañana del 23 de mayo, al salir el sol, la gran sábana de agua brillaba delante de nuestra vista. Sobre la blanca arena, algunos grupos de cocodrilos de gran tamaño parecían beber los primeros rayos del astro del día. Estaban inmóviles, vueltos hacia el sol como si hubieran sido los más fieles sectarios de Brahma; pero algunos cadáveres que pasaban flotando por el río les sacaron de su adoración. Un instante después los monstruos se arrojaron sobre la presa, que todos los días les suministra el río, y la arrastraron a sus profundidades.

El camino de hierro de Calcuta, antes de su bifurcación en Allahabad para correr hacia Delhi al noroeste, por un lado, y hacia Bombay al suroeste, por otro, sigue constantemente la orilla derecha del Ganges, formando una línea recta que evita las muchas sinuosidades de la playa. En la estación de Mogul-Serai, de la cual nos separaban algunas millas, hay un pequeño ramal que se dirige a Benarés atravesando el río, y por el valle del Gumti va hasta Jaunpore, recorriendo una distancia de sesenta kilómetros.

Benarés está, pues, en la orilla izquierda; pero no era en este sitio donde debíamos pasar el Ganges, sino en Allahabad. El Gigante de Acero se detuvo, pues, en el campamento elegido la noche antes. Varias góndolas estaban amarradas en la orilla y dispuestas para conducirnos a la ciudad santa, que yo deseaba visitar con algún detenimiento.

El coronel Munro no tenía nada que aprender sobre aquella ciudad, ni nada que hacer en unos parajes tan frecuentemente visitados por él. Aquel día pensó, sin embargo, por un instante en acompañarnos; pero después de haberlo reflexionado se decidió a hacer una excursión por las márgenes del río, en compañía del sargento MacNeil. En efecto, ambos salieron de la «Casa de Vapor» aun antes que nosotros. El capitán Hod, que había ya estado de guarnición en Benarés, quiso hacer una visita a varios de sus compañeros; de manera que solo Banks y yo, porque el ingeniero había querido servirme de guía, recorrimos la ciudad.

Cuando digo que el capitán Hod había estado de guarnición en Benarés, debo advertir que las tropas del ejército real no residen habitualmente en las ciudades indias. Sus cuarteles están situados en acantonamientos que, por esta misma circunstancia, vienen a ser verdaderas ciudades inglesas. Así sucede en Allahabad, en Benarés y en otros puntos del territorio, donde se agrupan con preferencia en estos acantonamientos, no solo los soldados, sino también los empleados, los negociantes y los que viven de sus rentas. Cada una de estas grandes ciudades indias es, pues, doble: en una parte se ven todo el lujo y todas las comodidades de la Europa moderna; y en la otra se conservan las costumbres del país con todo su sabor local.

La ciudad inglesa anexa a Benarés es Secrole, cuyos bungalows, alamedas e iglesias cristianas son poco interesantes de visitar. Allí se encuentran también las principales fondas frecuentadas por los viajeros. Secrole es una de las ciudades que los fabricantes del Reino Unido podrían enviar ya hechas y metidas en cajas, para montarlas en el sitio destinado. Así, pues, no tiene atractivo alguno. Banks y yo nos embarcamos en una góndola y atravesamos oblicuamente el Ganges, para poder contemplar en su conjunto el magnífico anfiteatro que describe Benarés desde su alta orilla.

—Benarés —me dijo Banks— es por excelencia la ciudad sagrada de la India: es La Meca del Indostán; y todo el que ha vivido en ella, aunque no sea más que por un día, tiene asegurada una parte de la felicidad eterna. Por eso se ve tanta multitud de peregrinos en ella, y ya puede calcularse qué número de habitantes debe de contar una ciudad a la cual Brahma ha concedido privilegios de esta importancia.

Se dan a Benarés más de treinta siglos de existencia, lo cual quiere decir que se la supone fundada hacia la época de la destrucción de Troya. Después de haber ejercido constantemente gran influencia, no política, sino espiritual, en el Indostán, llegó a ser el centro más autorizado de la religión budista hasta el siglo XI de nuestra era. Entonces se verificó una revolución religiosa; el brahmanismo destruyó el antiguo culto de Buda; Benarés se convirtió en capital de los brahmanes y en centro de atracción de los fieles, y se afirma que es visitada anualmente por unos trescientos mil peregrinos.

La autoridad metropolitana ha conservado su rajá en la ciudad santa. Este príncipe, que recibe una pensión bastante exigua de Inglaterra, habita una magnífica residencia en Ramnagur, a orillas del Ganges. Es un descendiente auténtico de los reyes de Kaci, antiguo nombre de Benarés, pero no tiene ya influencia ninguna y se consolaría de su nulidad si su pensión no se limitase a un lakh de rupias, o sea, unos doscientos mil francos, que constituyen apenas el dinero que un nabab destinaba en otro tiempo a sus gastos menudos.

Benarés, como casi todos las poblaciones del valle del Ganges, se resintió un instante de la gran insurrección de 1857. En aquella época su guarnición se componía del regimiento 37 de infantería indígena; de un cuerpo de caballería irregular y de medio regimiento sikh. De tropas reales no tenía más que media batería de artillería. Este puñado de hombres no podía tener la pretensión de desarmar a los soldados indígenas. Por tanto, las autoridades esperaron impacientemente la llegada del coronel Neil, que se había puesto en camino para Allahabad con el regimiento número 10 del ejército real. El coronel Neil entró en Benarés con doscientos cincuenta hombres solamente y en el acto se dispuso una parada en el campo de maniobras.

Cuando los cipayos estuvieron reunidos, se les dio orden de deponer las armas; y, negándose a obedecer, se empeñó la lucha entre ellos y la infantería del coronel Neil. A los rebeldes se unieron casi inmediatamente la caballería irregular y luego los sikhs, que se creyeron vendidos; pero entonces la media batería abrió sus fuegos, disparó con metralla sobre los insurgentes, y, a pesar de su valor y de su encarnizamiento, todos fueron derrotados.

El combate se había sostenido fuera de la ciudad. En el interior no hubo más que una pequeña tentativa de insurrección por parte de los musulmanes, que levantaron el estandarte verde del profeta; pero esta tentativa fue inmediatamente sofocada y desde entonces Benarés quedó tranquila y así se conservó aún en los días en que la insurrección parecía triunfar en las provincias del oeste.

Banks me dio estos detalles mientras nuestra góndola navegaba lentamente por las aguas del Ganges.

—Mi querido amigo —me dijo—, vamos a visitar Benarés; pero por más antigua que sea esta capital, no encontrará usted en ella ningún monumento que tenga más de trescientos años de existencia. No se extrañe usted; es la consecuencia de las luchas religiosas en las cuales el hierro y el fuego han desempeñado un papel harto lamentable. Sin embargo, Benarés no deja de ser una ciudad curiosa y no se arrepentirá usted de haberla visitado.

Pronto nuestra góndola se detuvo a una distancia conveniente para permitirnos contemplar desde la bahía azul, como la de Nápoles, el pintoresco anfiteatro de las casas que se levantan sobre la colina y la multitud de palacios que amenazan derrumbarse, a consecuencia del hundimiento de la base en que descansan, incesantemente minada por las aguas del río. Una pagoda nepalí, de arquitectura china, que está consagrada a Buda, y un bosque de torres, agujas, minaretes y pequeñas pirámides, pertenecientes a las mezquitas y a los templos, dominados por la flecha de oro del linga de Siva, y las dos delgadas flechas de la mezquita de Aureng-Zeb, coronan este maravilloso panorama.

En vez de desembarcar inmediatamente en una de las ghats o escaleras que unen las orillas del río con la plataforma que las domina, Banks mandó que pasara la góndola delante de los muelles, cuyas primeras piedras estaban bañadas por el río. Allí se presentó ante mis ojos la escena de Gaya, pero en otro paisaje. En vez de los bosques verdes del Falgú, teníamos en segundo término la ciudad santa formando el fondo del cuadro; pero el asunto era sobre poco más o menos el mismo.

En efecto, millares de peregrinos cubrían la orilla, las terrazas y las escaleras, y acudían devotamente a sumergirse en el río en tres o cuatro filas. Pero no se crea que aquel baño era gratuito. Unos guardas con turbante rojo y sable al lado ocupaban los últimos escalones de las ghats y exigían el tributo en compañía de los industriosos brahmanes, que vendían rosarios, amuletos u otros objetos de devoción.

Había además entre aquella multitud no solamente peregrinos que se bañaban por su cuenta, sino también traficantes, cuya única industria consistía en embotellar las aguas sacrosantas del río, para llevarlas a los territorios lejanos de la península. Cada frasquito tenía por garantía la marca del sello de los brahmanes; sin embargo, puede creerse que el fraude se comete en gran escala, por lo inmenso de la exportación que se hace de este líquido maravilloso.

—Si no hubiera fraude —me dijo Banks—, quizá no bastaría toda el agua del Ganges para satisfacer las necesidades de los fieles.

Le pregunté si aquellos baños no producían con frecuencia accidentes que seguramente era imposible evitar; porque, en efecto, no había allí ni servicio de salvamento para detener a los imprudentes que se aventuraban en la rápida corriente del río, ni barcos que los recogiesen.

—En efecto, las desgracias son frecuentes —me respondió Banks—; pero si se pierde el cuerpo del devoto, su alma se salva y por esa razón no se hace caso de la pérdida del cuerpo.

—¿Y los cocodrilos? —interrogué.

—Los cocodrilos —contestome Banks— se apartan generalmente de estos sitios porque el ruido les asusta. No son estos monstruos los más temibles; lo que más hay que temer son los malhechores que se sumergen bajo la aguas, se apoderan de las mujeres y de los niños, se los llevan, y les roban las joyas que llevan encima. Cítase un caso de uno de esos tunantes que, cubierto con una cabeza mecánica, desempeñó por largo tiempo el papel de cocodrilo y ganó una fortuna con este oficio a la vez provechoso y arriesgado. Un día este bribón fue devorado por un verdadero cocodrilo y no se encontró de él más que la cabeza magullada sobrenadando en la superficie del río.

»Por lo demás, hay también fanáticos feroces que van a buscar la muerte voluntariamente en las olas del Ganges y hasta ponen ciertos refinamientos en el suicidio, atándose alrededor del cuerpo una sarta de urnas vacías y agujereadas; de manera que poco a poco va penetrando en ellas el agua. Así se sumergen suavemente entre los aplausos desenfrenados de los devotos.

Nuestra góndola nos llevó al poco rato delante de la escalera llamada de Manmenka. Allí se ven varias filas de piras, a las cuales se confían los cadáveres de todos los muertos que se cuidan algo de la vida futura. Los fieles procuran ávidamente que sean quemados sus cadáveres en aquel santo lugar, y las piras arden noche y día. Los ricos labradores de los territorios lejanos se hacen trasladar a Benarés cuando se sienten afectados por una enfermedad mortal, porque Benarés es, sin contradicción, el mejor punto de partida para el viaje al otro mundo. Si el difunto no tiene más que pecados veniales de que responder, su alma, llevada por los humos de Manmenka, irá derecha a la morada de la felicidad eterna. Si ha sido un gran pecador, su alma, por el contrario, deberá regenerarse previamente en el cuerpo de algún brahmán que nazca; y si durante esta segunda encarnación su vida ha sido ejemplar, no se le impondrá otra nueva y será definitivamente admitido a participar de las delicias del cielo de Brahma.

Dedicamos el resto del día a visitar la ciudad, sus principales monumentos, sus bazares de tiendas oscuras a la moda árabe. Allí se venden principalmente finas telas de un tejido precioso y el kinkob, especie de tela de seda con brocado de oro, que es uno de los principales productos de la industria de Benarés. Las calles estaban muy bien cuidadas, pero eran muy estrechas, como conviene a las ciudades heridas casi constantemente por los rayos de un sol tropical. Había sombra en ellas, pero el calor era sofocante y yo me compadecía de los porteadores de nuestro palanquín, que, sin embargo, no parecían experimentar demasiado los efectos del calor. Además, aquellos pobres diablos habían encontrado una ocasión de ganarse algunas rupias y esto les daba fuerzas. No sucedía lo mismo respecto de cierto indio, o, mejor dicho, bengalí de mirada viva, de fisonomía astuta, que sin tratar de ocultarse demasiado, nos siguió durante casi toda nuestra excursión.

Al desembarcar en el muelle de Manmenka, hablando yo con Banks, pronuncié casualmente el nombre del coronel Munro. El bengalí, que estaba mirando nuestra góndola, no pudo impedir un movimiento de sorpresa; en los primeros instantes no fijé la atención en él; pero recordé aquel movimiento cuando vi que seguía constantemente nuestros pasos, como un espía, encontrándose siempre, ya delante, ya detrás de nosotros. ¿Era un amigo o un enemigo? Yo lo ignoraba; pero sin duda alguna era un hombre para quien no era indiferente el coronel Munro.

Nuestro palanquín no tardó en detenerse al pie de la gran escalera de cien peldaños que conduce desde el muelle a la mezquita de Aureng-Zeb.

En otro tiempo, los devotos subían de rodillas esta especie de Santa Scala, a imitación de los fieles de Roma. Entonces se levantaba en aquel lugar el templo de Visnú, que después fue remplazado por la mezquita del Conquistador.

Yo hubiera querido contemplar Benarés desde lo alto de uno de los minaretes de esta mezquita, cuya construcción es considerada como un supremo esfuerzo de arquitectura. En efecto, estos minaretes de 132 pies de altura apenas tienen el diámetro de una sencilla chimenea industrial, y, sin embargo, en el interior de ese cilindro se desarrolla una escalera de caracol. Pero no es permitido subir por ella, y con razón, porque ya dos de los minaretes se apartan sensiblemente de la vertical, y, menos dotados de estabilidad que la torre de Pisa, acabarán por caer el día menos pensado.

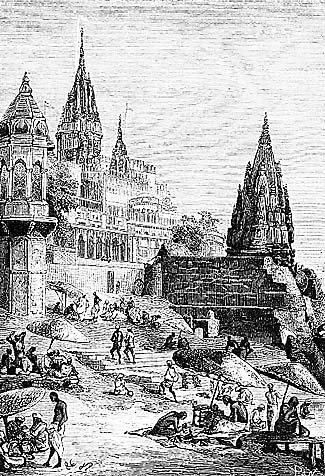

El templo de Mankarnica.

Al salir de la mezquita de Aureng-Zeb, encontré al bengalí, que nos esperaba en la puerta. Esta vez le miré fijamente y él bajó los ojos; pero queriendo ver si persistía en su conducta, no quise llamar sobre él la atención de Banks.

Cuéntanse por centenares en Benarés las pagodas y las mezquitas, lo mismo que los espléndidos palacios, de los cuales, sin duda, el más precioso es el del rey Nagpore. Pocos rajás, en efecto, dejan de tener un apeadero en la ciudad santa, adonde acuden en la época de las grandes fiestas religiosas de Mela.

No podía yo tener la pretensión de visitar todos estos edificios en el poco tiempo de que disponíamos, y por tanto me limité a visitar el templo de Bicheshwar, donde se levanta el linga de Siva. Esta piedra informe, considerada como parte del cuerpo del más feroz de los dioses de la mitología india, está tapando un pozo cuya agua se cree que posee virtudes milagrosas. Contemplé también el Mankarnica, o sea, la fuente sagrada en la cual se bañan los devotos con gran provecho para los brahmanes; y después el Man-Mundir, observatorio construido hace doscientos años por el emperador Akbar y cuyos instrumentos, todos de una inmovilidad marmórea, están figurados en piedra.

Había oído hablar también de un palacio para monos, que los viajeros no dejan de visitar en Benarés. Un parisiense debía de creer naturalmente que iba a ver una reproducción de la célebre casa de monos del Jardín Botánico de París; pero no era así.

Este palacio es un templo, el Durga-Khund, situado a corta distancia de los arrabales. Se construyó en el siglo IX y es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Los monos no están encerrados en jaulas enrejadas, sino que andan libremente por los patios, saltan de una pared a otra, suben a la cima de enormes mangos y se disputan a grito pelado los granos de arroz tostado, que les gusta mucho y que les llevan los visitantes. Allí, como en todas partes, los brahmanes, custodios del Durga-Khund, recaudan una pequeña contribución que transforma la profesión de guarda en una de las más lucrativas de la India.

No hay que decir que el calor nos había fatigado bastante cuando pensamos en volver a la «Casa de Vapor». Habíamos almorzado y comido en Secrole, en una de las mejores fondas de la ciudad inglesa, y, sin embargo, echábamos de menos la cocina de monsieur Parazard.

Cuando nos dirigíamos hacia la góndola, al salir de la ghat, para volvernos a llevar a la otra orilla del Ganges, encontré otra vez al bengalí a dos pasos de la embarcación. Le esperaba una canoa dirigida por un indio y se embarcó en ella. ¿Pensaba pasar el río y seguirnos hasta el campamento? Esto era muy sospechoso.

—Banks —dije entonces en voz baja, señalándole disimuladamente al bengalí—, ese es un espía que nos ha seguido a todas partes.

—Ya lo he visto —respondió Banks— y he observado que lo que le ha llamado la atención y le ha hecho seguirnos es el nombre del coronel, pronunciado por usted.

—¿No deberíamos…?

—No; dejémosle hacer —respondió Banks—. Es mejor que ignore que sospechamos de él. Además, ya se ha marchado.

En efecto, la canoa del bengalí había desaparecido entre las muchas embarcaciones de todas formas que surcaban a la sazón las aguas sombrías del Ganges.

Después, volviéndose hacia el marinero, Banks le preguntó en tono indiferente:

—¿Conoces a ese hombre?

—No, señor, nunca le he visto antes —respondió el marinero.

Había llegado la noche; centenares de barcos empavesados, iluminados con faroles de muchos colores y llenos de cantores e instrumentos, se cruzaban en todos sentidos por las aguas del río. En la orilla izquierda, quemaban fuegos artificiales muy variados, que me recordaban que no estábamos muy lejos del Celeste Imperio, donde son tan comunes. Sería difícil describir este espectáculo, verdaderamente incomparable. No pude saber con qué motivo se celebraba aquella fiesta nocturna que parecía improvisada y en la cual tomaban parte los indios de todas clases. En el momento en que concluía, la góndola tocaba en la otra orilla.

Fue aquella, pues, como una visión que no tuvo más duración que la de los fuegos efímeros que iluminaron por un instante el espacio y se extinguieron en la oscuridad. Pero ya he dicho que la India reverencia 300 millones de dioses, subdioses, santos y subsantos de toda especie, y el año no tiene bastantes horas, ni minutos, ni segundos para festejar tanto número de divinidades.

Cuando estuvimos de regreso en el campamento, el coronel Munro y MacNeil habían vuelto ya. Banks preguntó al sargento si había ocurrido algo nuevo durante nuestra ausencia.

—Nada —respondió MacNeil.

—¿No han visto ustedes por aquí ninguna persona sospechosa?

—No, señor Banks. ¿Tiene usted algún motivo para sospechar…?

—Hemos sido espiados durante nuestra excursión a Benarés —respondió el ingeniero—, y no me agrada que se nos espíe…, se lo aseguro.

—Y ese espía era…

—Un bengalí a quien ha llamado la atención el nombre del coronel Munro, pronunciado por mi amigo.

—¿Qué puede querer ese hombre?

—No lo sé, MacNeil, pero será preciso vigilar.

—Se vigilará —respondió el sargento.