Los soldados de guardia habían distinguido al fugitivo.

Una recompensa de dos mil libras esterlinas se dará a la persona que entregue vivo o muerto a uno de los antiguos jefes de la rebelión de los cipayos. Se sabe que está en la presidencia de Bombay, y es el nabab Dandu-Pant, más conocido con el nombre de…

Así decía el anuncio que los habitantes de Aurangabad podían leer en la tarde del seis de marzo de mil ochocientos sesenta y siete.

El último nombre, nombre execrado, maldecido por unos, secretamente admirado por otros, no podía leerse en el cartel que había sido fijado hacía unos instantes en la pared de un bungalow arruinado, a orillas del río Dudhma.

Y si este nombre no podía leerse, era porque el ángulo inferior del cartel en donde estaba impreso con grandes letras, acababa de ser desgarrado por la mano de un faquir a quien nadie había visto en aquella playa, a la sazón desierta. Con este nombre había desaparecido igualmente el del gobernador general de la presidencia de Bombay, que refrendaba el decreto del virrey de la India.

¿Qué motivo había tenido el faquir para su acción? Al desgarrar el cartel, ¿esperaba que el rebelde de mil ochocientos cincuenta y siete se escaparía de la vindicta pública y de las consecuencias del decreto expedido contra su persona? ¿Pensaba acaso que tan terrible celebridad desaparecería junto con el fragmento de papel reducido a trozos? Hubiera sido una locura.

En efecto, otros carteles fijados con profusión cubrían las paredes de las casas, de los palacios, de las mezquitas y de las posadas de Aurangabad, numerosos pregoneros recorrían las calles de la ciudad leyendo en alta voz el decreto del gobernador. Los habitantes de las más pequeñas aldeas de la provincia sabían ya que toda una fortuna estaba prometida a quien lograse entregar a Dandu-Pant. Su nombre inútilmente separado de un cartel iba a recorrer antes de doce horas toda la presidencia. Si los informes eran exactos; si el nabab realmente había buscado refugio en aquella parte del Indostán, sin duda alguna poco tardaría en caer en manos interesadas en capturarle.

¿A qué sentimiento, pues, había obedecido aquel faquir desgarrando un cartel del cual se habían tirado ya muchos miles de ejemplares?

A la cólera, sin duda; quizá también a algún pensamiento de desprecio. De todos modos, después de haberse encogido de hombros, penetró en el barrio más populoso y habitado por la gente de peor calaña de la ciudad.

La parte de la península india comprendida entre los Ghates occidentales y los del mar de Bengala recibe el nombre de Deccán, y este nombre es el que se da comúnmente a la parte meridional de la India del lado de acá del Ganges. El Deccán, que en sánscrito significa «sur», en las presidencias de Bombay y de Madrás está dividido en cierto número de provincias, de las cuales una de las principales es la provincia de Aurangabad, cuya capital fue en otro tiempo la de todo el Deccán.

En el siglo XVII, el célebre emperador mogol Aureng-Zeb trasladó su corte a esta ciudad, que, en los primeros tiempos de la historia del Indostán era conocida con el nombre de Kirgi. Poseía entonces cien mil habitantes; pero hoy no tiene más que cincuenta mil bajo la dominación de los ingleses que la administran por cuenta del Nizam de Haiderabad. Sin embargo, es una de las ciudades más sanas de la península, pues ni el cólera asiático, ni las epidemias de fiebre tan devastadoras en la India, han logrado penetrar en ella hasta ahora.

Aurangabad ha conservado magníficos restos de su antiguo esplendor. El palacio del gran mogol, levantado en la orilla derecha del Dudhma; el mausoleo de la sultana favorita de Shah Jahan, padre de Aureng-Zeb; la mezquita copiada de la elegante Tadye de Agra, que yergue sus cuatro minaretes en torno de una cúpula graciosamente redondeada, y otros monumentos artísticamente construidos, y ricamente adornados, demuestran el poder y la grandeza del más ilustre de los conquistadores del Indostán, que elevó este reino, al cual unió el Kabul y el Assam, a un alto grado de prosperidad.

Desde aquella época la población de Aurangabad se ha reducido mucho, aunque, según acabamos de decir, era muy fácil para un hombre ocultarse entre los tipos diversos que la componen. El faquir verdadero o falso mezclado entre aquel pueblo, no se distinguía de él en modo alguno. Sus semejantes abundan en la India y forman con los Sayeds una corporación de mendigos religiosos que piden limosna a pie o a caballo y saben exigirla cuando no se les da de buen grado, pero tampoco desdeñan el papel de mártires voluntarios y gozan de gran crédito entre el pueblo bajo del Indostán.

El faquir de quien se habla, era un hombre de elevada estatura, que medía más de cinco pies y nueve pulgadas inglesas. Si había pasado de los cuarenta años, no pasaba de los cuarenta y dos; su rostro recordaba el hermoso tipo maharata, sobre todo por el brillo de sus ojos negros siempre despiertos; pero hubiera sido difícil descubrir los finos rasgos de su raza bajo las infinitas marcas con que la viruela había desfigurado su cara. Aquel hombre, todavía en la fuerza de la edad, parecía inflexible y robusto. Le faltaba un dedo en la mano izquierda. Llevaba el cabello teñido de rojo; iba medio desnudo y descalzo, con un turbante en la cabeza y una mala camisa de lana rayada sujeta por una faja a la cintura. En su pecho se veían pintados en colores vivos los emblemas de los dos principios conservador y destructor de la mitología india: la cabeza de león de la cuarta encarnación de Visnú y los tres ojos y el tridente simbólico del feroz Siva.

Una emoción profunda y muy natural agitaba las calles de Aurangabad, y más particularmente aquellas en que abundaba la población cosmopolita de los barrios bajos, que hormigueaba fuera de las chozas que le sirven de vivienda. Hombres, mujeres, niños, ancianos, europeos o indígenas, soldados de los regimientos reales o de los regimientos del país, mendigos de toda especie, labradores de los alrededores, se hablaban, gesticulaban, comentaban la noticia y calculaban las probabilidades de ganar el enorme premio prometido por el gobierno. La excitación de los ánimos no hubiera sido más viva ante el globo de una lotería cuyo premio mayor hubiera sido de dos mil libras, y aun puede decirse que esta vez no había nadie que no pudiera tomar un buen billete. Este billete era la cabeza de Dandu-Pant. Verdad es que se necesitaba mucha suerte para encontrarle, y bastante audacia para apoderarse de él.

El faquir, evidentemente el único entre todos que no estaba excitado por la esperanza de ganar el premio, se introducía entre los grupos, deteniéndose unas veces, y otras escuchando lo que se decía, como si aquello fuera de capital importancia para él. Pero no hablaba con nadie, si bien sus ojos y sus oídos no se daban punto de reposo mientras la boca permanecía herméticamente cerrada.

—¡Dos mil libras por descubrir al nabab! —exclamaba uno levantando al cielo sus manos extendidas.

—No por descubrirle —decía otro—, sino por atraparle, lo cual es muy diferente.

—En efecto, no es hombre que se deje prender sin defenderse resueltamente.

—¿Pero no se había dicho que había muerto de fiebre en los bosques del Nepal?

—Pues no era verdad. El astuto Dandu-Pant quiso hacerse pasar por muerto a fin de vivir más seguro.

—Pero habían dicho que fue enterrado en su campamento de la frontera.

—Exequias falsas para engañar a la policía.

El faquir no hizo ningún gesto al oír afirmar esto último de manera que no admitía duda. Sin embargo, frunció el ceño involuntariamente cuando oyó a un indio, uno de los más excitados del grupo cuya conversación estaba oyendo, dar los pormenores siguientes, demasiado precisos para no ser verídicos.

—Lo cierto es —decía el indio— que en mil ochocientos cincuenta y nueve el nabab se había refugiado con su hermano Balao-Rao y el exrajá de Gonda, Debi-Bux-Singh, en un campamento al pie de una de las montañas del Nepal. Allí, perseguidos de cerca por las tropas inglesas, resolvieron atravesar la frontera indo-china. Antes de cruzarla, el nabab y sus dos compañeros, a fin de acreditar mejor la noticia de su muerte, mandaron proceder a sus propios funerales; pero lo que de ellos enterraron no fue más que un dedo de la mano izquierda que cada uno se cortó en el instante de la ceremonia.

—¿Y cómo sabes eso? —respondió uno de los oyentes al indio que acababa de dar estos pormenores con tanta seguridad.

—Porque presencié los funerales —respondió el indio—. Los soldados de Dandu-Pant me tenían prisionero y no pude fugarme hasta seis meses después.

Mientras el indio hablaba de un modo tan afirmativo, el faquir no le perdía de vista. Un relámpago iluminaba sus ojos, y había ocultado prudentemente su mano mutilada bajo la camisa. Escuchaba sin decir palabra, pero sus labios se estremecían y descubrían sus dientes acerados.

—¿Es decir, que tú conoces al nabab? —preguntó uno de los oyentes.

—Sí —respondió el indio.

—¿Y le conocerías si por casualidad te encontrases con él frente a frente?

—Ya lo creo, como a mí mismo.

—Entonces tú tienes alguna probabilidad de ganar el premio de las dos mil libras —observó uno de los interlocutores, no sin cierta envidia.

—Quizá —respondió el indio—, si es verdad que el nabab ha tenido la imprudencia de aventurarse hasta el distrito de Bombay, lo cual me parece muy inverosímil.

—¿Qué habría venido a hacer aquí?

—Sin duda a suscitar una nueva sublevación —dijo uno de los interlocutores—; si no entre los cipayos, a lo menos entre los hombres del campo.

—Pues si el gobierno afirma que se le ha visto en la provincia —dijo otro que pertenecía a esa clase de individuos para quienes la autoridad no se equivoca jamás—, es que está bien enterado sobre este punto.

—Puede ser —respondió el indio—. ¡Plazca a Brahma que pueda yo ver a Dandu-Pant y mi fortuna estará hecha!

El faquir retrocedió algunos pasos, pero sin perder de vista al indio.

Entretanto, había anochecido. Sin embargo, no disminuía la animación en las calles de Aurangabad. En todas partes se hablaba del nabab; aquí se decía que había sido visto en la misma ciudad; allá que se encontraba muy lejos y algunos afirmaban que una estafeta expedida del norte de la provincia acababa de traer al gobernador la noticia de la prisión de Dandu-Pant.

A las nueve de la noche, los mejor enterados afirmaban que estaba encerrado en la cárcel de la ciudad, en compañía de algunos thugs presos desde treinta años antes, y al día siguiente, al amanecer, sería ahorcado sin más formalidad, como lo había sido Tantia-Topi, su célebre compañero de rebelión, en la plaza de Sipri; pero a las diez llegó una nueva noticia contradictoria y corrió el rumor de que el preso había logrado fugarse, lo cual devolvió la esperanza a todos aquellos cuya codicia se hallaba estimulada por el cebo de las dos mil libras.

En realidad, todos aquellos rumores diversos eran falsos. Los que decían estar mejor informados no sabían más que los otros. La cabeza del nabab valía todavía lo que se daba por ella; era un premio que nadie había alcanzado, y que podía alcanzarse.

Sin embargo, el indio, por lo mismo que conocía a Dandu-Pant, tenía más probabilidades que ninguno de alcanzar el premio ofrecido. Pocas personas, sobre todo en la presidencia de Bombay, habían tenido ocasión de encontrarse con el feroz jefe de la gran insurrección. Más al norte y más al centro, en el Sindhia, en el Bundelkund, en el Oude, en las inmediaciones de Agra, de Delhi, de Cawnpore, de Lucknow, en el principal teatro de las atrocidades cometidas a sus órdenes, las poblaciones enteras se habrían levantado contra él y le habrían entregado a la justicia inglesa. Los parientes de sus víctimas, esposas, hermanos, mujeres, hijos, lloraban aún las víctimas que el nabab había sacrificado a centenares. Los diez años transcurridos no habían bastado a extinguir aquellos legítimos sentimientos de odio y de venganza. Por lo mismo no era posible que Dandu-Pant hubiera cometido la imprudencia de aventurarse a entrar en territorios donde su nombre era tan aborrecido por todos. Si, como se decía, había pasado la frontera indo-china; si algún motivo desconocido, algún proyecto de insurrección u otro cualquiera le había impulsado a dejar el asilo impenetrable, cuyo secreto no había podido descubrir la policía anglo-india, solo las provincias del Deccán y su campo libre podían proporcionarle una relativa seguridad.

Sin embargo, acabamos de ver que el gobernador había tenido noticia de su aparición en la presidencia, y que inmediatamente se había puesto precio a su cabeza.

Conviene hacer notar que en Aurangabad las personas de clase elevada, magistrados, oficiales, funcionarios, etc., tenían alguna duda acerca de la exactitud de los informes recibidos por el gobernador, porque ya otras veces se había esparcido el rumor de haber sido visto y aun hecho prisionero el famoso Dandu-Pant.

Tantas y tan falsas noticias habían circulado, que se había creado una especie de leyenda sobre el don de ubicuidad que poseía el nabab, y sobre su habilidad para engañar a los más hábiles agentes de la policía. Pero el pueblo no dudaba de que las noticias del gobernador fueran exactas esta vez.

En el número de los menos incrédulos estaba, naturalmente, el indio prisionero del nabab. Este pobre diablo, ilusionado por el premio ofrecido y animado por el deseo de venganza personal, no pensaba más que en ponerse en campaña para buscar al nabab, y miraba como cosa asegurada el buen éxito de su empresa. Su plan era muy sencillo: proponíase ofrecer sus servicios al gobernador al día siguiente, y después de haberse informado exactamente de los fundamentos de la noticia que había recibido, dirigirse al sitio donde hubiera sido visto el nabab.

Alrededor de las once de la noche, después de haber oído tantos rumores diversos, que, no sin producir gran confusión en su ánimo, le afirmaron en su proyecto, trató de tomar algún reposo. Su única vivienda era una barca amarrada a la orilla del Dudhma, y allí se dirigió, reflexionando por el camino.

El faquir, como hemos dicho, no le había perdido de vista y le seguía, procurando no llamar su atención y ocultándose en la sombra. Al extremo de aquel populoso barrio de Aurangabad, las calles se hallaban a aquellas horas menos animadas. Su arteria principal daba acceso a varios terrenos incultos, que terminaban en una de las riberas del Dudhma. Aquello era como un desierto en los límites de la ciudad; algunas personas rezagadas lo atravesaban de prisa para volver a las zonas más frecuentadas. El ruido de los últimos pasos cesó en breve, pero el indio no advirtió que no estaba solo a orillas del río.

El faquir le seguía cautelosamente, escogiendo las partes oscuras del terreno, poniéndose al abrigo de los árboles o arrimándose a las paredes sombrías de las habitaciones arruinadas que se encontraban al paso.

La precaución no era inútil, porque la luna acababa de levantarse e iluminaba, aunque débilmente, el paisaje. El indio hubiera podido ver que le espiaban y hasta que era seguido de cerca, pero no hubiera podido oír los pasos del faquir, porque este, con los pies descalzos, parecía más bien deslizarse que andar, y ningún ruido daba indicio de su presencia en las orillas del Dudhma. Transcurrieron así cinco minutos, y el indio llegaba a la miserable barca donde tenía la costumbre de pasar la noche. La dirección que seguía no podía explicarse de otro modo; parecía hombre habituado a frecuentar todas las noches aquel lugar desierto; iba completamente absorto en el pensamiento de los pasos que había decidido dar al día siguiente para presentarse al gobernador. La esperanza de vengarse del nabab, que no había sido benévolo con sus prisioneros, unida a la enorme codicia de ganar el premio ofrecido, le convertían en ciego y sordo.

No tenía, pues, la menor idea del peligro a que le habían expuesto sus imprudentes palabras.

No vio al faquir acercarse poco a poco a él.

Pero, de pronto, un hombre saltó sobre él como un tigre, con un relámpago en la mano. Este relámpago era producido por un rayo de luna que se reflejó sobre la hoja de un puñal malayo.

El indio, herido en el pecho, cayó al suelo.

Aunque el golpe había sido dado con mano firme, el desdichado no había muerto aún. Escapábanse de sus labios roncas voces inarticuladas, envueltas en un torrente de sangre.

El asesino se inclinó, se apoderó de su víctima, la alzó y, acercando a ella su rostro, en el cual daba de lleno la luz de la luna, preguntó:

—¿Me conoces?

—¡Él! —murmuró el indio.

Y el terrible nombre del faquir iba a salir de sus labios, cuando expiró, ahogado entre las manos del asesino.

Un instante después el cuerpo del indio desapareció en la corriente del Dudhma, que no había de devolverlo jamás.

El faquir esperó a que se hubiera apaciguado la agitación de las aguas; y, regresando por el mismo camino que había llegado, atravesó los terrenos desiertos, después los barrios que iban quedando también sin gente y se dirigió rápidamente hacia una de las puertas de la ciudad.

Pero en el momento de llegar a aquella puerta la encontró cerrada. Algunos soldados del ejército real ocupaban la entrada. El faquir no podía, por consiguiente, salir de Aurangabad como había pensado.

«Sin embargo, es preciso salir —se dijo a sí mismo—, y salir esta noche; de lo contrario, estoy perdido».

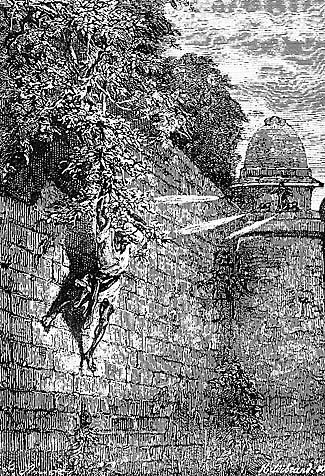

Retrocedió, siguió el camino de ronda por el interior de las murallas, y doscientos pasos más allá subió por el talud y llegó a la parte superior del parapeto.

Aquel parapeto tenía por la parte exterior una altura de cincuenta pies sobre el nivel del foso, abierto entre la escarpa y la contraescarpa. Era un muro acantilado sin puntos salientes, ni asperezas en que pudiera apoyarse el pie; y parecía absolutamente imposible que un hombre se atreviera a bajar por aquel sitio. Una cuerda habría permitido, sin duda, intentar el descenso; pero la faja que ceñía la cintura del faquir apenas tenía algunos pies de extensión y no podía bajar con ella al foso.

El faquir se detuvo un instante, dirigió una mirada a su alrededor y reflexionó sobre lo que debía hacer. La cresta del parapeto tenía enfrente las copas elevadas y oscuras de los grandes árboles que rodean a Aurangabad como un marco vegetal. De aquellas copas salían largas ramas flexibles y resistentes que era posible utilizar, aunque con gran riesgo, para llegar al fondo del foso.

No vaciló ni un segundo el faquir para poner en práctica la idea que se le había ocurrido. Se asió a una de las ramas y pronto quedó fuera de la muralla suspendido de una de ellas, que se inclinaba poco a poco bajo su peso.

Los soldados de guardia habían distinguido al fugitivo.

Luego que la rama se hubo encorvado bastante para rozar la parte superior del muro, se fue deslizando lentamente como si hubiera estado sostenido por una cuerda de nudos y pudo bajar hasta la mitad de la altura de la escarpa, pero todavía le separaban unos treinta pies del suelo para poder asegurar su fuga. Estaba, pues, allí, suspendido en el aire por los brazos, tratando de poner el pie en algún sitio del muro que pudiera darle un punto de apoyo, cuando, de improviso, surcaron la oscuridad varios relámpagos y luego estallaron otras tantas detonaciones.

Los soldados de guardia habían distinguido al fugitivo y le habían hecho fuego, aunque sin tocarle. Sin embargo, una bala dio en la rama que le sostenía, a dos pulgadas de su cabeza.

Veinte segundos después la rama se rompía y el faquir caía en el foso… Otro habría muerto del golpe; él se levantó sano y salvo.

Levantarse, subir el talud de la contraescarpa bajo una lluvia de balas que no lograban alcanzarle y desaparecer en la oscuridad fue para el fugitivo obra de un minuto.

Al poco tiempo se hallaba ya a dos millas y pasaba sin ser visto junto al acantonamiento de las tropas inglesas acuarteladas fuera de Aurangabad.

A doscientos pasos de allí se detuvo; volviéndose y mostrando a la ciudad su mano mutilada, pronunció estas palabras:

—¡Desdichados los que caigan otra vez en manos de Dandu-Pant! ¡Ingleses, todavía no habéis concluido con Nana Sahib!

¡Nana Sahib! El nabab acababa de lanzar una vez más, a los conquistadores de la India, aquel nombre de guerra, como un supremo desafío; el nombre más temible de los que la rebelión de 1857 había dado fama sangrienta.