At last, to be identified![117]

EMILY DICKINSON (1860)

10 de julio de 1996. Subo contenta la suave pendiente y, ya al final, la empinada cuesta de curvas cerradas hasta La Zarzuela. Contenta con mi regalo: me apuesto lo que sea a que, desde que es reina, nadie le ha hecho un regalo tan simple ni de tan poco valor. Pero también me apuesto lo que sea a que le va a ilusionar un rato largo. Ojalá lo abra estando yo delante.

Hoy los reyes han almorzado en el palacio Real con Sam Nujoma, el presidente de Namibia, y su esposa. La reina tiene después audiencias propias, y una sesión de trabajo de la Fundación Reina Sofía, de la que es fundadora, alma mater y presidenta. «¡Y ejerzo!», me comentará luego. Tiene fines culturales humanitarios: se dedica a estudiar, conocer y aportar soluciones a los problemas del ser humano en su realidad individual.

Doña Sofía viste un traje de chaqueta veraniego color colacao con pequeños lunares blancos y abroches en cordoncillo de pasamanería. También ella trae un paquete. Lo abre enseguida. Son… ¡al fin, cuando ya me había cansado de pedírselas, las fotos de familia, de sus famosas cajitas!

Pasamos un buen rato viéndolas. La reina hace comentarios, explica situaciones y ambientes, indica nombres, precisa datos de lugares y fechas.

—Y ésta es mi hermana… y éste, mi padre… Aquí estamos los cinco: habíamos ido de picnic a Tatoi… esto es aquí mismo, en La Zarzuela. Era un cumpleaños de mi hijo Felipe… con todos sus amiguitos. Y mi marido, ¿ves?, filmándolo todo. En esta otra, no sé, diciéndole que se coma lo suyo y deje en paz a sus hermanas…

—Y ésta ¿dónde fue?

—A ver…

La fotografía parece reciente. Sobre un paisaje estepario, casi lunar, sin una casa, sin un árbol, sin una brizna de hierba, se ve a la reina, vestida con pantalones y una bufanda al cuello, dándole algo a un niño indio, un mestizo quizá, que lleva en la cabeza un sombrero muy viejo y muy grande.

—Ah, sí. Esto fue en Bolivia. Viajábamos en coche, por entre montañas y llanuras desérticas, secas, como muertas. Llevábamos kilómetros y kilómetros sin ver ni un rastro de vida. De repente: «¡Mira, mira… allí!», me dice mi prima Tatiana, que venía conmigo esa vez. Un niño pequeño, un crío indito, caminaba solo, completamente solo por una inmensa ladera rocosa. ¿De dónde había salido? ¿Adónde iba… tan solo? Parecía como si no viniera de ninguna parte ni fuera a ninguna parte. ¡Extrañísimo! Miramos bien: ni una casa, ni una choza, ni una persona… ¡Nada! ¡Nadie! Ni cerca ni lejos. Era como si el Principito de Saint-Exupéry acabara de caer de su asteroide, justo ahí, delante de nosotros. Hice parar el coche. Me bajé y eché a andar ladera arriba, para acercarme al niño. Él me vio. Se paró un instante. En ese momento, con mi Polaroid, que siempre llevo conmigo, le saqué una foto. El crío se asustó y se echó a llorar. Pero no se movía, no huía. Se quedó allí plantado, quieto, llorando. Yo empecé a hablarle suavemente, mientras me acercaba. Él lloraba mirándome. Le di la foto que le había hecho. La cogió. La miró. Dejó de llorar. Y, con la foto en la mano, salió corriendo… nunca sabré a dónde.

»Luego me alegré de que, mientras ocurría algo tan fuera de lo común, Dalda[118], que se había quedado atrás con el resto del grupo, fotografiara esa escena. Si no… ¡yo ahora mismo podría pensar que lo había soñado!

Seguimos viendo las fotos que ha traído.

—Ésta… —Ha tomado una del montón y se la reserva, como si tuviera algo muy especial. Habla mirándola, pero no me la enseña—. No sé si te gustará… Soy yo… Para mí tiene algo muy entrañable… Me la hizo él en un viaje por África, navegando por el río Zaire. Lo que hay detrás es un quitasol de flores…

Extiendo la mano. Me da la fotografía; pero noto cierta resistencia, como si no quisiera soltarla, o como si quisiera recuperarla enseguida.

—¿Que no sabe si me gustará? ¡Es preciosa! Está llena de vida, de expresión. Esta foto habla sola… Ah, majestad, ¡ésta es la foto!, ¡ésta tendría que ser la portada del libro!

Es la primera vez que, de un modo explícito, yo menciono la palabra «libro». Con gesto rápido, instintivo, como de doncella pudorosa que cubre su cuerpo, la reina coge la foto y se la queda, mientras mueve la cabeza, empeñándose en un soliloquio de «No, no, no… ¡qué va…!, esta foto es muy íntima… no, no, no… ¿Portada? ¡ni hablar!». Hago como que no la oigo, y sigo:

—Además, haciendo constar que el fotógrafo es un tal… Juan Carlos de Borbón y Borbón[119].

—Ah, pues… ¡ja, ja, ja!… tendrás que pagarle royalties…

Aprovechando que la cuestión de la foto ha quedado en un sí es no, destapo rápida el envoltorio de mi regalo.

—¡Lápices de colores! ¿Te dije que me encantaba dibujar? De pequeña, cuando el exilio, me regalaron una caja también de lata como ésta. No recuerdo si Faber o si Stabilo.

—Por eso la traigo. La más grande que había. Pero con tarea a cambio, majestad: quiero que me haga un dibujo.

—¿Para ti?

—No. Para el libro.

—Hummm… Ya veremos. ¡Como para dibujos estoy yo: no tengo tiempo para nada! Cada día me levanto más temprano y me acuesto más tarde, y siempre me quedan montañas de cosas por hacer. —Abre la caja de hojalata pintada, y se le ponen ojos de niña feliz viendo tantos lápices y tanta gama de color. Me da cargo de conciencia: es como si estuviera comprometiendo, forzando, uff, «comprando» a la reina… con cuatro lapiceros.

—Bueno, majestad, no importa: le regalo los lápices igual, aunque no me haga el dibujo.

También la reina, de cuando en cuando, hace como que no me oye. Ahora entreabre un cartapacio que trajo consigo y que contiene, supongo, papeles del patronato de su Fundación. Saca un folio manuscrito de su puño y letra. Ha redactado a vuela pluma una anécdota del viaje de novios, «que completa un poco lo que te conté».

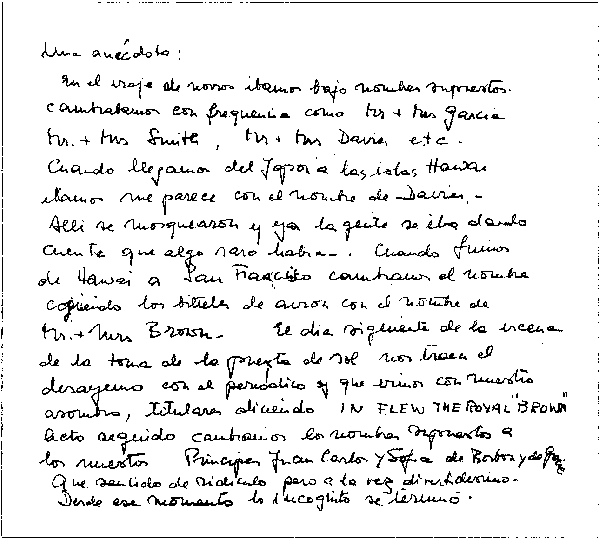

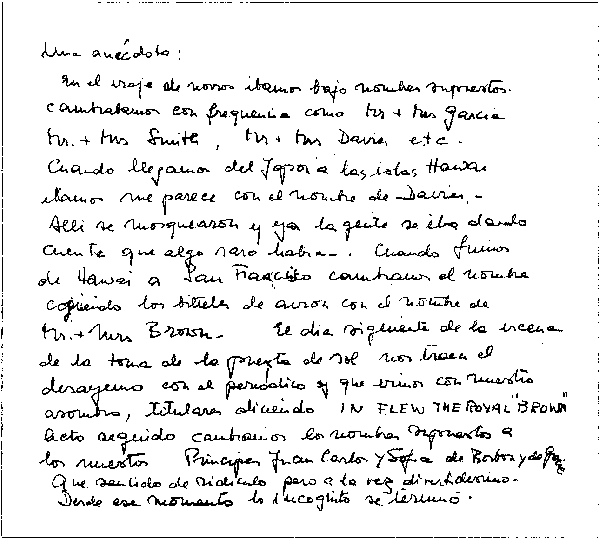

Me lo pasa para que yo tome alguna nota. El texto dice así:

«Una anécdota: en el viaje de novios íbamos bajo nombres supuestos. Cambiábamos con frecuencia, como Mr. y Mrs. García, Mr. y Mrs. Smith, Mr. y Mrs. Davies, etc.

»Cuando llegamos del Japón a las islas Hawai, íbamos, me parece, con el nombre de Davies. Allí se mosquearon, y ya la gente se iba dando cuenta de que algo raro había… Cuando fuimos de Hawai a San Francisco cambiamos el nombre, cogiendo los billetes de avión como Mr. y Mrs. Brown.

»Al día siguiente de la toma de la puesta de sol[120], nos traen el desayuno con el periódico. Y ¿qué vimos, con nuestro asombro?: titulares diciendo IN FLEW THE ROYAL “BROWNS” —Algo así como Llegada de los Príncipes “López”.

»Acto seguido, cambiamos los nombres supuestos por los nuestros: Príncipes Juan Carlos y Sofía de Borbón y de Grecia. ¡Qué sentido de ridículo…! Pero, a la vez, divertidísimo. Desde ese momento, lo incógnito se terminó.

Sin poder ni querer evitarlo, mientras leo el contenido de la nota, me fijo en la caligrafía de la reina. Son diecisiete o dieciocho líneas de una lectura ágil, rápida, bien formada, y bien deformada. Una escritura clara, legible, no enrevesada, ni jeroglífica. Los renglones, perfectamente paralelos y encuadrados, denotan un pulso firme sin inclinaciones temperamentales hacia arriba o hacia abajo: estabilidad de ánimo. Ecuánime distribución del margen. Ni picuda ni redonda, es una grafía bien trabada, de trazo bastante continuo. Esa muñeca escritora está afirmando coherencia mental, constancia, tenacidad, voluntad para culminar lo iniciado. Es decir, al pie de la letra —y nunca más pertinente la expresión—, el lema de sus Hannover maternos: Suscipere et finire. Observo las altas tildes de las tes, y los puntos volanderos de las íes, típicos de personas en quienes lo espiritual domina sobre lo material. Otras marcas de la escritura indican que la autora es una mujer fuerte, sana… y firme de carácter, en absoluto blanda. Sensitiva, con capacidad de resonancia para lo artístico. Sincera y veraz. Es la caligrafía de una conciencia transparente y limpia. Está muy presente la tendencia a lo diáfano, el amor a la luz, a la claridad, a los espacios ventilados. Estos rasgos, y los de una imponente aptitud para el autocontrol, son quizá los más sobresalientes, así, a primera vista, y no siendo yo perita grafóloga. También percibo señales muy diversas de generosidad, apertura, dadivosidad (las pes, las ces, las eses… abiertas). Y, en contraste con ello, un acusado sentido patrimonial de lo familiar, de lo privado y lo íntimo. Sólo en ese territorio detecto trazos indiciales de un «egoísmo doméstico» espontáneo, instintivo: como el de la leona que saca las garras por defender a sus cachorros. Hay, sin embargo, una gran soltura en el desprendimiento y olvido del «yo»; quizá porque la propia personalidad está vigorosamente resuelta.

Otra serie de elementos —las mayúsculas de rótulo IN FLEW THE ROYAL «BROWNS», por ejemplo— denotan cultura y mundo. Ah, de un modo indisimulable, aparece patente la conciencia de la propia dignidad social, o del propio estatus o rango. Eso se delata en las mayúsculas con que escribe, por ejemplo, Príncipes Juan Carlos y Sofía de Borbón y de Grecia. Son bien diferentes la ese de Sofía y la de Smith; la ge de Grecia y la de García; la be de Borbón y la de Brown. Siendo como son Smith, García y Brown apellidos de la comuna plebeya, de la canalla, del listín telefónico, de la gleba, de la morralla, del populamen y de la hez. Incluso son muy distintas la jota acabada y cerrada de Juan, y la jota de Japón, descuidada, inconexa y sin cerrar. Un estudio sugestivo sería comparar la ese utilitaria de Smith, la ese ambigua, curva y picuda a la vez, de San Francisco, y la ese aérea, elegante y largamente adiestrada de Sofía.

Por cierto, con el lío de las fotos y los lápices, distraídamente me llevo la nota manuscrita de la reina. Aunque… supongo que esa «nota de trabajo» era para el libro.

25 de julio. Por la alfombrada escalera de roble descienden con graves caras de circunstancias el presidente del Congreso, Federico Trillo; el nuevo presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio; el ex presidente, que deja el puesto, Pascual Sala; la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y varios más. Vienen de la jura de Delgado Barrio, y nos cruzamos en el subeybaja. Yo disimulo. En estos trajines de palacio, lo mejor es, si estás, que no se sepa; y si se sabe, que no se note. Y si se nota, pues… que te hagas perdonar.

La reina ha estado en la jura y viene vestida de ceremonia: un traje de chaqueta, de seda brocada en color marfil. Es por la mañana. Bien. Todo esto está muy bien, pero ya hace varias semanas que entendí que sí, que aquí había un personaje con espesor humano, y, por tanto, un libro que escribir. Y hoy quiero que la reina «se moje», y me dé sus señas de identidad. Entro por ahí:

—No me gustaría que, a partir de cierto momento, la biografía de la reina fuese algo así como una resonancia femenina de la vida del rey…

—Mi vida es la vida del rey. No tengo otra vida. A partir de cierto momento, mi vida es la vida del príncipe. Y luego, la vida del rey. Yo soy reina, porque me he casado con el rey. Parece que esté diciendo cosas obvias, pero… es así: si yo no fuese la mujer del rey, la esposa del rey, no tendría esta dimensión, no tendría este estatus. Soy consorte. Ése es mi estatus: consorte del rey. En mi vida lo que importa, lo que interesa a la gente, es lo que atañe a la Corona, a la familia real española, al rey de España, a los intereses del pueblo español. ¿Yo, Sofía, por mí sola? Por mí sola soy princesa de Grecia. Y punto.

»Ahora bien, una vez que soy reina, me moriré siendo reina. Reina hasta la muerte. Aunque no reine. Aunque esté reinando mi hijo, o aunque me hayan exiliado… Es el caso de mi cuñada la reina Ana María, o el de la reina Fabiola: morirán siendo reinas. Ah, y eso de reina madre… no me gusta nada. Ni reina madre, ni reina viuda: reina Sofía.

—Un día me dijo vuestra majestad que necesitaba tomarse tiempo para decirme qué cosa es ser reina. Vuelvo a preguntárselo hoy. ¿Es un rango, es un estatus, es una función, es una misión, es un derecho, es un privilegio, es un oficio, es una dignidad…?

—Reina es una palabra muy llena de contenidos. Tú has dicho varios: rango, estatus, función, misión, deber, dignidad… Pero, tal como yo entiendo el concepto de reina, puede darse, y se da, en cualquier familia donde la mujer es la cabeza y el corazón de esa familia, y sabe que su misión más importante es atender y cuidar ese hogar: ella, entonces, es la reina de la casa.

»Cada ser humano, cada mortal que habita este planeta nuestro, puede tener ese mismo concepto de su vida como servicio. Es la más alta dignidad que cabe en un hombre, en una mujer: vivir para los demás. El hombre que sirve es rey. La más útil y la más bella y la más buena forma de reinar es servir: estar a disposición de los demás. Yo, porque soy reina, no puedo permitirme ser egoísta. No puedo decir “de esto paso, a aquello no voy porque no me apetece…”. Yo no estoy para hacer lo que quiero, sino lo que necesiten de mí. A mí me programan cada día ¡y cada hora! de mi vida, en función de los intereses del país. Yo voy donde conviene que vaya, por el bien de los demás. Y esto es lo mismo que hace una mujer de su casa, una mujer cabeza de familia: no piensa en ella, piensa en los suyos. Es en ese sentido en el que digo que una reina, como una madre de familia, es cualquier cosa menos una profesional.

—Pero ¿cuál es el estatus de la reina? ¿Quién marca sus competencias?, ¿tiene terrenos de actuación propios?, ¿tiene zonas valladas y prohibidas? Constitución en mano, el rey no puede gobernar, no puede interferir en la acción política… pero ¿y la reina?

—Yo no tengo un estatus propio, como reina. El rey es él. Mi estatus es, digamos, paralelo, y ligado al rey. Ahora bien, tampoco soy la mujer de… Tengo un estatus como consorte del rey. Consorte: ése es mi estatus personal. La esposa del presidente de una república, por muchas cosas que haga, por mucho protagonismo que tenga, por muy popular que sea, no forma parte del Estado. Yo sí. El rey y la reina, la familia real, formamos la Corona. Y la Corona es una institución que, junto con el gobierno, junto con el parlamento, junto con el Poder Judicial, junto con cada una de las autonomías, somos el Estado.

No hay una vacilación. Lo tiene clarísimo:

—Habiendo reina, y habiendo príncipe e infantas, la Corona no es sólo el rey: somos el grupo familiar, el equipo familiar, la familia real. Y todos tenemos obligaciones, y todos tenemos que arrimar el hombro, y todos tenemos que poner nuestras agendas a disposición de los actos públicos que se nos encarguen… Ah, y todos sabemos que somos personas públicas a quienes se mira con lupa, y, por el bien del Estado, tenemos que dar buen ejemplo.

Luego me habla de sus actividades, matizando, distinguiendo:

—Yo puedo ir a escuchar a Rostropovich, a Barenboim, a Menuhin, a Mehta, o a Theodorakis, porque me gustan y porque soy una señora aficionada a la música. O puedo acompañar a la reina Sirikit a un concierto, como asunto oficial, porque soy la reina de España, cumpliendo mi obligación, aunque también me agrade. Los actos que yo presido, las fundaciones, las asociaciones culturales, humanitarias, benéficas, sociales, a las que dedico mi tiempo, las audiencias que recibo… nada de eso está escrito en ningún sitio; ni siquiera las líneas maestras de mi propio estatus, ni las vallas de las que no me puedo pasar. No está escrito, pero está entendido.

—No existe un Estatuto de la Reina, ni un Reglamento de la Familia Real…

—¡Afortunadamente…! No digo que alguien no haya pensado redactarlo alguna vez: «La reina puede…, la reina no puede…, la reina asistirá a…, la reina no asistirá a…»[121] Pero no hace falta escribirlo. Yo entiendo cuál es: todo lo que yo haga tiene que ser en beneficio de mi país.

—Supongo que ahí funciona también la prudencia…

—La prudencia se aprende quemándose.

—Hay españoles que dicen «yo soy monárquico, pero de la reina». ¿Qué le parece a vuestra majestad?

—Es peligroso. Hay que ser monárquico, como hay que estar a favor del Estado de las Autonomías, porque lo dice la Constitución. Mejor que por simpatías personales o por sentimientos, aunque no hay que excluirlos. Esto de «porque lo dice la Constitución» es, sin duda, menos espiritual, menos afectivo, menos sentimental, incluso parece algo frío y legalista. Sin embargo, así está más respaldada la Corona. La monarquía es nuestra forma de Estado, y han de apoyarla todos los españoles que aceptan la Constitución.

La respuesta es impecable. Pero ha hecho caso omiso al mensaje de que hay quien admira más a la reina que al rey. Vuelvo a la cuestión, por otro bisel:

—Insisto, majestad, en que hay quienes piensan y dicen que verla ahí nos da seguridad y confianza…

—Bueno… como puede dar confianza y seguridad ver que la madre de familia está en la casa. Pero… ¡yo no sé qué hago! ¡No hago nada especial! Ni siquiera pienso en mí, ni pregunto nada que me interesa a mí, ni me preocupo de mí… —Noto que la incomoda hablar de esto. Le agobia, le sofoca, hiere su sencillez. Ahora se echa a reír, para quitarle aristas al tema—. ¿Qué hago yo? Voy, me pinto, me arreglo, me visto, para no estar fea en los actos oficiales. Y, por instinto, sin guión, hago lo que creo que debo hacer, que casi siempre es muy poco: sencillamente, estar. No pretendo, ¡Dios me libre!, acaparar protagonismo. Yo, en mi sitio. Lo mío es facilitar. Lo mío es ayudar. Lo mío es servir.

—Antes dijo «reina hasta la muerte»… ¿Ha pensado vuestra majestad dónde quiere que la entierren?

—Ah, no, no… ¡Allá ellos! ¡Ése ya no será mi problema! Que hagan conmigo lo que quieran.

—¿En El Escorial?

—…………

—¿No le gusta el panteón de los borbones?

—No hay sitio ya. Están llenos todos los cajones…

Nos entra mucha risa, porque ha llamado «cajones» a los nichos funerarios.

—¿Piensa en la muerte?

—Muy poco. Nada. Es curioso, ¿no? Es un hecho cierto, que me ha de ocurrir. Quizá no pienso en ella porque sé que no puedo evitarla; y además no me da miedo. Ni cuando voy en un avión, cruzando una tormenta terrible y dando tumbos, se me ocurre tener miedo por si nos matamos. Y no es inconsciencia…

»Ante situaciones de peligro, mi reacción es siempre de una gran serenidad. Pero no porque crea que no va a pasar nada, sino porque pienso “Y si pasa ¿qué?… ¡nada!”.

»Cuando todavía estaba soltera, tuve un accidente con mi hermano, por carretera. Conducía Tino. Era yendo de Tatoi al Club Náutico de Atenas, cuando íbamos todas las mañanas temprano a entrenarnos para las olimpíadas. Aquel día, vimos de pronto por la carretera frente a nosotros un camión que se nos venía encima, sin frenos. Era inevitable el encontronazo, aunque Tino intentó desviar nuestro coche a un lado. A medida que veía el camión cada vez más cerca, interiormente me decía: “Ya está… ya está… ya está”. Pensé que había llegado mi último momento. Es lo único que pensé. La gente dice que ves toda tu vida en un instante. Yo no vi nada. Quizá porque no era mi final. Salimos un poco heridos y magullados, pero nos salvamos, gracias a Dios. Y mi reacción, cuando todo estaba en un ay, fue de serenidad, de mucha paz. Bueno… después sí el susto, la tiritona y el tembleque. ¡Si no, sería una de corcho!

»Otro momento de esos en los que no sabes qué va a ser de ti, fue el de la Casa de Juntas de Gernika, en febrero de 1981[122]. El rey y yo fuimos a aquel acto muy sobre aviso y muy alertas: nos dijeron que había algo preparado, algo contra nosotros. Cuando empezaron a cantar con el puño en alto, yo pensaba: “Esto es el comienzo de algo gordo. No sé qué. Pero lo importante, lo duro viene después…” Eran aquellos de Herri Batasuna que cantaban el himno de los gudaris en plan duro, bronco, agresivo… El recinto aquel era pequeño, muy cerrado, y estaba abarrotado de gente. Si ocurría algo allí, la pagábamos todos: hubiese sido una masacre, una tragedia tremenda. Y era fácil que la violencia se disparase, por la altísima tensión.

»Acababa de crearse la Ertzaintza. Aún no habían actuado nunca. Pero Garaicoetxea les dio la orden de que ellos mismos echasen a los que alborotaban. Y ésa fue la suerte, porque si llega a entrar la Guardia Civil o la Policía Nacional, no lo quiero ni pensar, pero habría sido horroroso… Sin embargo, como lo arreglaron entre ellos mismos, ni los unos querían pegar, ni los otros provocar, y se fueron por la puerta todos, como corderitos… ¡Increíble!

»Después, cuando pasó un poco de tiempo, yo pensé que incluso fue bueno que sucediera. Sí, hubo un mal momento, pero fue como una vacuna. ¡Y cuántos miedos y cuántos recelos se vinieron por tierra! Porque, antes de ese viaje, todo el mundo pensaba “Hay un trozo de España adonde los reyes no pueden ir”. Y esa barrera había que romperla.

»Además, ¿qué es lo que allí se vio? ¡La libertad! La libertad de los que cantaban y gritaban; y la libertad de los que aplaudían al rey, que eran más, muchísimos más. Pero dejaron que los otros, los menos, gritasen y montasen su bronca. ¡Y no pasa nada! Unos estaban en su derecho de aplaudir y otros en su derecho de gritar.

»A veces hay gente… ¿timorata?… que quiere protegernos de que alguien grite en contra, o de que nos critique la prensa. Y a mí no me parece bien. Eso hacen las avestruces: esconden la cabeza debajo del ala. Y creen que lo que ellas no ven, no existe. La crítica no es plato de gusto. Pero de vez en cuando viene bien.

»A estas alturas, ¡hemos pasado tanto…! Como hemos sido príncipes antes que reyes, y con una oposición falangista y una oposición comunista, ya estamos…

—Curados de espanto.

—Curados de espanto, sí. Recuerdo que había una fábrica de coches en crisis. Iba a haber despidos, y los obreros estaban muy agitados, muy furiosos. Pero nos llevaron. No sé para qué, pero… allí estuvimos, andando a través de una especie de pasillo humano, entre toda aquella gente indignada, que gritaba. Y el príncipe, mirándolos, dijo: «A ver, que cada uno hable, y diga lo que quiera: yo os escucho». Bueno, era como decirles: «¡Venga, que empiece ya el juego de la libertad! ¡No os calléis! ¡Tenéis derecho a decir lo que pensáis!»

Un mes después de esta conversación, el 21 de agosto de 1996, me recibe en Palma de Mallorca, en el palacete de Marivent, el rey Constantino de Grecia. Suele pasar algunas semanas del verano allí, con la reina Ana María y sus hijos.

La sala donde mantenemos la entrevista es amplia y bien iluminada. Por los ventanales abiertos llegan bocanadas de olor a salitre y pino. El mobiliario es cómodo, funcional y muy sencillo. Me llaman la atención tres elementos poco comunes en un cuarto de estar: un cuadro enorme —escuela del XVII, creo— con un Jesús crucificado, que bien podría presidir la nave de una iglesia, y que parece un poco desambientado entre tanto sofá rechoncho[123]; una mesa de ping pong verde brillante; y un futbolín de carcasa roja, como los de bar de pueblo. Y es que alrededor de los reyes de España siempre pulula mucha gente joven: las pandillas de los hijos y de los sobrinos.

El rey Constantino lleva unos bermudas vaqueros, camisa rosa, y zapatos náuticos de cordones. Fuma un cigarrillo detrás de otro. Y tiene una maravillosa voz grave de Tócala otra vez, Sam. Habla en inglés. Le acompaña su prima, la princesa Tatiana de Radziwill, íntima amiga de la reina Sofía desde la infancia del exilio en África. Me ofrecen de todo, pero no tomo de nada.

La conversación es larga, grata, interesante, variada. Mucho de democracia, mucho de monarquía constitucional, mucho de Unión Europea y mucho de Grecia. Pero el rey sabe que he venido a que me hable de su hermana.

—¿En qué valores cree la reina Sofía? ¿Cuál es su orden moral?

—¿Sabe usted que ésa es una pregunta muy difícil de contestar?

»Ella es una mujer de fe religiosa muy firme, sin altibajos, sin rachas. Y esa fe en Dios es el gran valor predominante en su vida. Lo determina todo. Su fe conlleva una moral, una concepción de la vida. Después, o a la vez, está su sentido de compromiso vital con su familia, con la familia que ella ha formado: su marido y sus hijos. Es una mujer muy muy muy familiar… Ella nos atrae a todos, ¿se ha fijado usted? Y, también en el mismo plano, una tarea que define su vida, y que no cesa nunca: servir como reina a los españoles. Esos tres elementos, esos tres intereses, están presentes en todas sus actuaciones. Nunca los olvida. Nunca les vuelve la espalda. Nunca transige.

—«Servir, como reina». Esa idea de la realeza como servidumbre me la ha expresado ella misma en alguna conversación…

—Es más que posible que provenga de su pasado. No sé si usted conoce el dramático background acumulado por su familia (nuestra familia) durante cientos y cientos de años de historia. Una familia de muy distintos orígenes: de Dinamarca, de Alemania, de Rusia, de Prusia, de Inglaterra… Y también esa idea de servicio llega a ella, de un modo más cercano, a través de la educación que nuestros padres nos dieron. A mi hermana, desde muy niña, le enseñaron que todo en su vida había de estar orientado hacia el servicio y hacia el amor. Y ésa es la única manera de que una monarquía constitucional puede sobrevivir. Uno ha de tener en su mente y en su corazón el empeño interior de servir a la gente del país donde reina. Y también, un compromiso de amor total. Básicamente (y ahí está la diferencia más esencial entre una monarquía y una república, y entre una monarquía y una tiranía), la monarquía es una cuestión de amor.

»Cuando yo cumplí los dieciocho años, la mayoría de edad, y me gradué como oficial del ejército griego, mi padre, el rey Pablo, me dirigió unas palabras. Entre otras cosas, me dijo: “Recuerda siempre que es preferible que sufra el rey a que los sufrimientos caigan sobre el pueblo”. Y ésa es una idea que está muy bien arraigada en la mente de mi hermana. Y también, lo sé, en la mente del rey de España.

—Hay quien piensa que el papel de la reina es ornamental. Y hay quien, por el contrario, piensa que es fundamental. Yo creo que la reina Sofía es un soporte moral y un gran elemento de estabilidad de la Corona española. ¿Qué opina vuestra majestad?

—Yo, como hermano, no puedo ser objetivo. Humanamente, Sofía es una mujer segura, sin dudas, sin vacilaciones, de mente serena y equilibrada, que siempre busca soluciones, que genera paz y alegría alrededor… Es lógico que produzca esa impresión de persona fuerte, de persona soporte, de persona firme en quien algo delicado se pueda apoyar.

»Ahora bien, la Corona es, por así decir, un trabajo de equipo. Quizá yo estoy en una situación única para hablar de esto, porque conozco lo que es la responsabilidad de un rey. Sé qué peso y qué carga y qué soledad se siente allá arriba. Y puedo aquilatar la suerte que supone tener cerca una mujer como la reina de España, contar con semejante puntal. Para un rey es una ayuda muy grande disponer de una persona como ella, totalmente dedicada a su marido, a su familia, a su país. La verdad es que, el rey desempeña su papel, nada fácil, muy ayudado por esa colaboración de la reina. Yo diría, incluso, una colaboración animosa y entusiasta. No el mero cumplir con unas obligaciones del cargo. Insisto en la idea de la Corona como labor de equipo. Si un elemento falla, se resiente todo. Si cada uno coopera, la institución funciona, se fortalece y se prestigia. Yo creo que éste es el caso de España. En definitiva, el rey es sólo el rey. Él tiene la responsabilidad final de las cosas. Pero la Corona no es el rey solo. Y, por fortuna, don Juan Carlos tiene a sus hijos y a su esposa, trabajando todos en la misma dirección, con una lealtad magnífica, y aportando cada uno lo mejor de sus talentos. Sinceramente, y hablo desde la experiencia de rey, eso es algo que no tiene precio.

En este momento, llegan hasta nosotros unas risas alegres desde la piscina. El rey Constantino y la princesa Tatiana se miran, sonríen y me dicen:

—¡Ésa es ella! Siempre ríe. Siempre está de buen humor. Su naturaleza es alegre…

En este momento, llegan hasta nosotros unas risas alegres desde la piscina. El rey Constantino y la princesa Tatiana se miran, se sonríen y me dicen:

—¡Ésa es ella! Siempre ríe. Siempre está alegre. Tiene un gran sentido del humor… ¡del buen humor!

—¿A quién se parece más: al rey Pablo o a la reina Federica?

—Yo no habría sabido responder a esa pregunta cuando los dos éramos jóvenes y solteros, y vivían nuestros padres. Ahora, con el paso de los años, veo reproducidos en mi hermana Sofía valores de mi padre y de mi madre. Del rey Pablo tiene el amor a la sabiduría, la serenidad y la bondad de corazón. De la reina Federica, la energía, la mente inquisitiva y el talante emprendedor. Repito que es difícil para mí ser objetivo, pero pienso que… ¡se ha logrado una buena mezcla!

Tatiana de Radziwill fue la primera que tomó la palabra, al comienzo de la conversación, evocando recuerdos de la infancia en Sudáfrica, Egipto y Grecia. Por ella he sabido que también estudió en las escuelas Arsakion, en Psychico. Su línea discursiva ha sido afirmar la autenticidad vital de la reina Sofía:

«Siempre es ella misma, en casa y en la calle, en familia y en público. Siempre es natural. Nunca finge. Nunca tiene dos caras. No sabe disimular… Ama tanto la verdad y la sinceridad —¡no soporta la doblez, ni la hipocresía, ni la mentira!—, que en ella todo es espontáneo, sin afectación. Nunca interpreta un papel».

Esas palabras me han recordado aquellas otras del príncipe Hamlet: «Yo no sé parecer»[124].

He observado —y después mi grabadora me lo corrobora— que, en el preciso momento en que el rey Constantino terció en la conversación, Tatiana de Radziwill, muy consciente de que él es rey, le dejó toda la banda libre, retrayéndose asegundada en un respetuoso plano de asentimiento, de escucha atenta, de compañía.

Ahora interviene de nuevo, porque yo le he hecho unas preguntas. Me comenta la paradoja de que su prima, la reina, aun siendo una mujer muy tímida, «disfruta tantísimo estando con la gente; y sobre todo, por la calle, con personas a quienes nunca ha visto y tal vez no vuelva a ver jamás».

Ella lo ha presenciado en La Paz, en Praga, en Sevilla, en Palma, en París, en Roma…

«Es un espectáculo asombroso y conmovedor. En francés diríamos un courant passe, se establece una corriente entre ella y la gente. Tanto si visita a las familias de las víctimas de una tragedia, como la de hace unos días en el cámping de Biescas; o si va de compras como una turista cualquiera; o si entra en un museo sin avisar; o si está sentada en un pequeño café de Montmartre, y los de alrededor se dan cuenta de quién es… En París es muy frecuente que los que pasan se le acerquen y le digan: “¡No sabe cuánto la admiramos!” O un caluroso y nada chauvinista: ¡Vive la reigne de l’Espagne! Si los que la descubren son jóvenes turistas españoles (porque ella alguna vez viene a París en fin de semana, o cuando es fiesta en España), enseguida se acercan, la rodean y gritan alegremente: “¡Es la reina, es la reina!” Sofía ahí se transforma. Se la ve radiante, dichosa, feliz… Se pone a hablar con cada uno como si fueran viejos amigos. Yo noto que les quiere como a sus verdaderos compatriotas. Los viandantes parisinos observan el espectáculo con asombro, y… me atrevo a decir que con un poco de envidia.

»Un día, estábamos juntas haciendo cola en una cafetería. Delante de nosotras, también en la cola, había una señora inglesa. Se volvió un par de veces, mirando a la reina. Ponía cara de estar pensando “se parece muchísimo, pero no puede ser ella”. Se giró, todavía, una tercera vez. Entonces, le dijo: “Disculpe… ¿Es usted Sofía, la de Juan Carlos de España?… ¡Creía que estaba viendo visiones!” Naturalmente, la señora inglesa y Sofía entablaron una interesante conversación. Ella busca ese contacto cercano, directo, coloquial con la gente común y corriente. Y vaya donde vaya, establece relaciones muy estrechas con todo tipo de gente. Pero no es por hacerse popular, ni por estar más informada: es porque de verdad le interesa la gente.

»En Praga, cruzando el puente Carlos, seguida por todo su séquito, de repente se le acercó un turista: “Oye, Natacha, ¿hasta qué hora espera el autobús?” Al hombre le sonaba mucho esa cara, y la había confundido con Natacha, la guía rusa de su grupo turístico. Sofía se reía a carcajadas. Y el otro, ¡pobre!, cuando le explicaron quién era la señora del séquito, enrojeció como un tomate.

»También en Praga, yendo en coche hacia el aeropuerto, el agente de seguridad que el gobierno checo nos había asignado iba en el asiento delantero junto al conductor. En cierto momento dijo:

»—Yo, antes de hacerme policía, era médico psiquiatra. Y para obtener este puesto he tenido que aprender kárate.

»La reina le contestó con la mayor naturalidad:

»—Yo también, antes de… trabajé un tiempo como enfermera infantil, y aprendí kárate durante varios años.

»El escolta aquel nunca supo si la reina de España hablaba en serio o si estaba tomándole el pelo. Todavía debe de andar perplejo. Pero lo cierto es que Sofía llegó a “cinturón verde”».

Hablamos de la salud de la reina, y de su resistencia física. Yo recuerdo un comentario reciente que me hizo la princesa Irene: «Mi hermana es una mujer fuerte. Tiene muy buena salud. Lo mismo puede pasarse dos días seguidos durmiendo, que dos días seguidos sin dormir. Como los camellos: si hay agua bebe; si no hay… se cruza el desierto y aguanta. Es el resultado de una educación en la que había cariño y exigencia, caricias y disciplina».

En este punto, la princesa Tatiana me cuenta que, en el viaje que hicieron juntas a Bolivia, la reina sufrió el mal de altura, el soroche, con náuseas, mareos, ganas de vomitar, destemplanza… «Pero, como tenía que decir unas palabras ante la comunidad española, se tomó unos minutos para obligarse a sí misma a encontrarse mejor. Lo consiguió, a base de fuerza de voluntad y sentido del deber. Y sin hacer cosas raras. Nadie lo notó.

»También acudió a Japón, para las exequias del emperador Hiro Hito, que eran muy solemnes y larguísimas, con una gripe de las que dan fiebre alta. Y resistió todas las ceremonias a pie firme. Después, en lugar de regresar enseguida a Madrid, a su casa, para meterse en la cama, desde Tokio se desplazó a Italia: quería estar conmigo en el funeral de mi madre[125]. Eso da idea de un gran temple. Y de un gran corazón».

Cuando estoy despidiéndome del rey Constantino y de la princesa Tatiana, aparece la reina. Lleva pantalón azul marino, una camiseta verde de Agua Brava, y alpargatas. Tiene el pelo húmedo y rizado en las puntas. Se nota que viene de la piscina.

—Sólo quiero saludarte… ¿Cuándo regresas a Madrid?… Ah, pues, ahora digo que te lleven a Son San Juan.

—Majestad, ¿está descansando? ¿Qué tal va el dibujo?

—¿El dibujo? Sólo he hecho uno… pero no lo he terminado.

—¿Puedo verlo?

—No es nada del otro jueves… Espera un momento. De paso, voy a decir que te lleven al aeropuerto.

Vuelve a los pocos minutos trayendo en la mano una de las hojas del bloc que le llevé a La Zarzuela junto con los lápices. Observo que, al arrancar la página del alambre en espiral, lo ha hecho con tal delicadeza que no ha desgarrado ni un solo diente del papel. Me muestra la lámina, iluminada en tenues colores. Es un paisaje luminoso.

—Esto es lo que veo desde la ventana de mi habitación.

—Ah, me lo quedo, me lo quedo…

—Es que no está acabado…

—No importa. El pintor Fernando Delapuente decía: «Los cuadros no se acaban: se dejan».

Camino de Son San Juan, veo con detenimiento el dibujo de la reina: tres arcadas de gótico balear sirven de embocadura para una marina. Como dice su prima Tatiana, «siempre es ella misma». También en este dibujo. Ahí está la mujer realista, la mujer de pies en tierra, que tiene un exacto sentido de la perspectiva; y que antes de empezar a dibujar, traza un firme, un soporte, un pretil de piedra sobre el que levantar tres esbeltas columnas. Ahí está la mujer veraz y sin disimulos, la que no sabe fingir ni parecer, que dibuja a mano alzada las difíciles arquivoltas, sin borrar cuando el pulso le traiciona. Ahí está la mujer idealista, que escapa por las altas azoteas y sobrevuela tejados y almenas con la querencia de quién sabe qué paisajes abiertos. Ahí está la mujer mediterránea, nacida griega, que sueña deslumbrantes horizontes marinos, más allá de las brumas, más allá de las nieblas. Ahí está la mujer que, si quiere, se va. Ahí está la mujer que, si quiere, se queda.

Nuestro último encuentro es ya en otoño. Otoño de crepúsculos cortos, de pensamientos tibios y de miradas largas. Uva de niebla y montes agrupados. Siete de octubre, siete. Otoño y bellísimo otra vez. Acaban de llegar. Los reyes. Han tenido un almuerzo con el señor Kuchrna, presidente de Ucrania. Ucrania, ¿capital? No me acuerdo. Mejor dicho, yo sabía que Ucrania era… capital Kiev. Aunque igual ha cambiado en los últimos días. ¡Vaya usté a saber! Cada día que vengo, la reina se cree que me engaña, pero pone los sacos terreros apostados detrás de las puertas, detrás de su alma, detrás de su historia, detrás de su amor.

Cada día que vengo, y mira si llevo viniendo…

Pero ya están maduras las nubes, el fresno es amarillo, el haya es rojocárdena, y el aire malva acecha esta conversación. Hoy no me voy de aquí sin que me diga dónde fue a parar, qué se hizo, en qué quedó, señora, tal historia de amor…

Parpadea. Sin embargo, yo sé que ella esperaba esta pregunta «de mujer a mujer». Mi gesto es falsificadamente maquinal, cuando abro la libreta. Pero estoy azarada. O casi. Por si me dice «no». Silencio. Ocho, nueve, diez, once segundos de silencio.

—¿El amor? El amor es un sentimiento vivo. Nace, crece, evoluciona, madura, cambia con el paso del tiempo.

Pienso: «No me va a decir nada…» Pero veo que me mira de frente. Oh, lá, lá! ¡Va a decir!

—Supongo que a todos les pasa lo mismo. El mío, el nuestro, ha evolucionado hacia una amistad. Una fuerte amistad. Yo soy… su compañera. Somos «compañeros de viaje». En este viaje vamos juntos… Y eso no se acaba. Siempre hay amor.

»Él sigue teniendo las dos facetas: el chico divertido, guasón, bromista, alegre… y el hombre serio, a ratos melancólico, con un fondo sentimental.

»Hemos vivido muchas cosas juntos… Y están los hijos. Nunca estamos solos. Siempre hay gente joven, mucha gente joven, a nuestro alrededor: los hijos, los sobrinos, los amigos de los hijos, los hijos de los amigos… ¡Se ve que les gusta estar con nosotros! A mí me da la vida tener llena la casa de gente bulliciosa. Es fenomenal: te pone al día, te pide “marcha”, no te deja parar a envejecer.

—¿Y al rey?

—Al rey también le gusta. ¡Le chifla! ¡Cuanto más bollo, mejor! Pero eso no quita para que, de vez en cuando, yo necesite irme un rato a estar sola, a recargar baterías, leyendo, oyendo música, pensando…

—¿Echa de menos algo?

—Echo de menos el mar. Todos los días del año. El mar, el agua, es mi elemento vital. Soy del Egeo, soy del Mediterráneo: son el mismo mar. Cuando miro hacia atrás, veo mi vida como una estela entre dos mares. Una estela muy llena, muy rica, muy viva…

—¿Ha valido la pena?

—¡Ha valido todas las penas! Volvería a vivir lo que he vivido. Volvería a empezar.

—Cuando pasan los años, y el amor se aja, y la rutina pesa, y él y ella se conocen demasiado, ¿cómo se salva la fidelidad?

—Lo que mata el amor es el silencio. No sé qué harán otros matrimonios: nosotros hablamos. Hablar es muy importante. Es clave. Aunque el uno esté de morros y el otro esté antipático, hay que hablar. El silencio, la falta de diálogo, eso es lo que destruye a las parejas.

»Nosotros hablamos. Si tenemos que discutir, discutimos. Pero no hay incomunicación, no hay aislamiento: hablamos. Hablando se entiende uno, se quitan malentendidos, dudas, sombras…

—¿«Compañeros de viaje»?

—Sí, porque vamos a lo mismo. El rey y yo tenemos el mismo ambiente, conocemos y tratamos a las mismas personas, acudimos muchísimas veces a los mismos actos, viajamos a los mismos lugares, pero, sobre todo, tenemos la misma tarea de representar a la Corona. Nos mueven los mismos intereses. Él sabe que cuenta con toda mi lealtad. Y hay una base fuerte: una enorme confianza. De él en mí. Son muchos años, más de treinta y cuatro, embarcados en el mismo viaje…

»Él es el monarca, yo no. Él manda, yo no. Él toma decisiones de Estado, yo no. Pero la Corona somos los dos. Los dos y nuestros hijos.

»Es verdad que no somos nada iguales. No nos gustan las mismas cosas, ni tenemos las mismas aficiones. A él le va la radiotelefonía, las motos, la velocidad… A mí me entusiasma la música y el arte. Yo, cuando puedo, monto a caballo; pero no para saltar, como la infanta Elena, ni para lanzarme al galope tendido: prefiero el trote suave de paseo. Mi marido, en cambio, con lo que disfruta es tripulando un barco, o un avión. Y a mí lo que me gusta es que me lleven: ir sentada en la popa, mirando el mar y el horizonte, y dándome la brisa en la cara… ¡Como una reina!, ¡ja, ja, ja! Pero, bueno, la vela y el mar nos gustan a los dos. Y lo practicamos juntos a veces, si podemos.

»¿Que no somos nada iguales? ¡Es verdad! ¡Ni parecidos! Cada uno es cada uno… Él es extrovertido. Yo, reservada. Él es un lanzado. Yo soy tímida. Y él se morirá sin saber lo que es la vergüenza, y yo me moriré tímida. Él es primario. Yo, secundaria. Él es intuitivo. Yo, lógico, de escaleras: peldaño a peldaño. Él capta las situaciones al vuelo, huele a las personas como si fuera un perro de caza. Y pocas veces se equivoca al prejuzgar. Yo, en cambio, no me atrevo a juzgar si no tengo todos los datos. Él es rápido. Yo, lenta… Él puede tener un arranque de genio fuerte, terrible, y dar dos gritos. Yo estoy hecha para aguantar más. Una cosa, una persona, me pueden estar fastidiando… y nadie se dará cuenta. La procesión va por dentro. Tengo los nervios de acero. Total: que no somos eso que dicen de “la otra media naranja”; pero… nos complementamos. Esto es, si quieres, como lo de los idiomas: qué pones tú, qué pongo yo, y al final, entre los dos sumamos diez.

—Y, en ese tándem, ¿qué le da la reina al rey?

—Yo, al rey, como su esposa que soy, como su «compañera de equipo», como su amiga, le doy lealtad. Le doy interés por sus asuntos, que son también asuntos míos. Le doy conversación, poder intercambiar puntos de vista diferentes, comentar un suceso, unas declaraciones de alguien, un debate parlamentario, algo que viene en el periódico… No he intentado jamás interferir en su trabajo, en sus decisiones. Ni tengo la pretensión de aconsejarle lo que debe hacer o evitar. Si acaso, nos aconsejamos mutuamente. ¿Qué más le doy? Le doy mi compañía. Le doy mi tiempo, porque siempre estoy a su disposición. Le doy mi comprensión. Y… le doy mi cariño.

—Cuando no tienen invitado a un presidente de Ucrania, como hoy, ¿comen y cenan por separado, o se las ingenian para coincidir?

—Solemos hacer juntos las dos comidas, y a veces también el desayuno.

Ya hace un rato que me ronda la cadencia de unos versos, la primera cuarteta de un soneto de Leopoldo de Luis. «Epílogo», recuerdo que se llama. Por dentro lo oigo así:

Parto mi vida en dos, como podría

considerar los dos actos de un drama:

Antes de ti. Después de ti.

La trama cobra verdad a costa de alegría.

—La reina tiene fama de haber sido una madre estricta y exigente, y el rey más comprensivo, más tolerante, ¿eso es así?

—He estado siempre muy encima de la educación de mis hijos, llevándoles yo misma al colegio, hablando con el profesorado, siguiendo sus estudios… A los padres (al de mis hijos, y a todos) les es muy fácil y muy cómodo abrir la mano, y hacerse los simpáticos. Y a nosotras nos dejan el papel feo de ponernos serias, de exigir, de decir «a tal hora en casa». Yo he tratado de ser una buena madre: cuando ha habido que reñir, he reñido; cuando ha habido que mimar, he mimado. Pero sin hacerlos unos consentidos, y sin dar cachetes. ¿Alzar la voz? Pues… no voy a negarlo: algún grito, alguna vez.

—¿Es difícil aconsejar a los hijos sobre con quién se han de casar?

—Yo, como madre, quisiera evitar que mis hijos sufrieran, se llevaran desilusiones, tuvieran disgustos, fracasos, chascos, al encontrarse con que el mundo no es perfecto y las personas fallan… Me gustaría, claro, que ellos no padecieran nada de eso. Pero es una utopía. La vida tienen que disfrutarla y sufrirla ellos por sí mismos: ¡es su vida! Igual que yo he vivido la mía en primera persona. ¿Casarse con la cabeza? ¿Casarse con el corazón? ¿Y por qué ese dilema? ¡Con la cabeza y con el corazón!

—¿Y si hay un hijo que…?

—Si hay un hijo que… se quiere casar con quien no le conviene, con quien no debe ser, haces lo que sea por evitarlo. ¿Consejos? ¡Todos los del mundo! Pero, si no hay manera, si no atienden a razones, ¿qué vas a hacer? Pues acoger a la nuera, o al yerno, en tu familia. Y tratar de ayudarles a que el matrimonio funcione. Las bodas pertenecen a las vidas propias de los hijos. Son ellos los que eligen, son ellos los que deciden… Ahí, ni los padres ni nadie podemos forzar. Si entramos, lo estropeamos.

—Nos hemos puesto muy serias, majestad…

—Pues vamos a reírnos. Yo río mucho, y lloro poco.

—Ahí quería ir yo ahora, al «reino de las lágrimas». Vuestra majestad llora poco, ¿por educación?, ¿por autocontrol?, ¿porque es enjuta de lacrimales?

—La verdad es que estoy educada, desde niña, para no llorar en público. Pero en privado tampoco soy llorona… No soy llorona ni blandita; pero si hay una emoción inesperada, se me saltan las lágrimas esté donde esté. Y no me preocupo ni poco ni mucho de aguantármelas… No me da vergüenza decir que lloro. Aunque no lloro sólo por una pena, por una muerte, por un disgusto… A veces lo que me emociona es algo bueno, algo de valor, algo muy bonito que no esperaba. Mira, por ejemplo, el otro día habíamos hecho una escapada a Palma, en septiembre. Íbamos andando por la calle. En éstas, pasamos por delante de una pandilla de chiquitos. Les oímos murmurar algo, «¡Que sí es!», «¡Que te digo que no es!». Lo típico. Entonces, uno de ellos, muy pequeño, un mico, viene caminando, como haciéndose el distraído. Se acerca a nosotros. —La reina escenifica el episodio de modo muy plástico: con los dedos índice y corazón de su mano izquierda imita las piernas de alguien que camina. Recorre así el brazo blanco de su sillón. Siempre con esos dos dedos plantados sobre la almohadilla costalera del sillón, evoluciona haciéndome ver al niño de Palma que va y vuelve…—. Llega. Me mira de refilón. Disimula. Se vuelve al grupo de sus amigos. Nosotros seguimos nuestra ruta. Oímos detrás exclamaciones sordas, como no atreviéndose… Entonces, el pequeño vuelve a acercársenos otra vez. Pero ahora, al llegar donde nosotros, se para, se planta y me mira, quieto ahí delante. Yo me paro también, para no atropellarlo. Y le veo ahí abajo, diminuto. Me mira como no creyéndoselo. ¡Qué mirada! ¡Qué brillo de ilusión, de candor, de maravilla en esos ojos! Ese crío estaba como alucinado, viendo en mí no sé qué cosa fantástica… Se me empañaron los ojos. Y te aseguro que nunca, nunca, nunca olvidaré esa mirada: ese niño me hizo… sentirme reina.

—De tantísimas cosas, buenas y malas, que le habrán dicho por la calle, ¿alguna le ha hecho mella?, ¿alguna le produjo una impresión singular?

—Una oye de todo, porque el pueblo español es muy espontáneo, muy expresivo, y no se muerde la lengua. Y a mí eso me parece estupendo. Pero sí, hubo una cosa que me dio… pellizco.

»Yo iba de un sitio a otro, en cierta ciudad, con un poco de séquito oficial, agentes de seguridad… De pronto, se abre paso una mujer de la calle, ruda, ordinaria, de aspecto hosco. Parecía que iba a echárseme encima. Los escoltas la paran, pero ella se abalanza sacando el cuerpo por encima de los brazos de los policías. Yo en estos casos me paro. Ella quiere decirme algo, y está en su derecho. Cuando ya tenía muy cerca su cara, esperando que soltase un insulto o una queja o lo que ella quisiera, me miró muy seria, y en voz baja, pero con mucha fuerza, silabeando cada palabra, me dijo: «¡Viva la madre que te parió!». ¡Viva la madre que te parió! Es el mejor piropo que una pueda oír jamás.

—La primera vez que subí a La Zarzuela para hablar con vuestra majestad, yo venía movida por un impulso, por el único impulso capaz de poner incandescente a un periodista: yo tenía una gran pregunta. Durante año y medio he tratado de buscar la respuesta. Hoy, a punto ya de acabar mi trabajo, pongo aquí delante aquella misma pregunta: ¿Quién es la reina? ¿Una mujer junto al trono? ¿Una mujer cerca del rey? ¿La mano que cuida del trono?

—La mano que cuida del trono tiene que ser, y es, la mano del rey. ¿Una mujer cerca del rey? No: la reina no es una mujer cerca… La reina es… la mujer que está al lado del rey.