—¿Tenías que saber chino? —preguntó Miguel a su madre, con unos ojos muy abiertos.

—Claro que sí —dijo mamá—. Cuando yo era niña, vivía en China y allí todos los niños hablan chino.

—¿Y no les importa? —preguntó Pedro.

—No les importa nada. Piensan que es la única forma de hablar, igual que vosotros pensáis que vuestro modo de hablar es el bueno. Están muy preocupados por la gente que tiene que hablar inglés.

Los cuatro niños estaban desayunando y, si hablaban de China, era porque su madre les había preparado una sorpresa.

Era un sábado. Habían jugado al aire libre toda la mañana y habían hecho todo lo que les vino en gana. Acababan de preguntarse qué iban a hacer ahora y David había dicho: «tengo hambre», cuando la gran campana que colgaba en la galería empezó a sonar.

¡Ding! ¡Ding! ¡Ding! Sabían que el tañido de la campana quería decir: «Volved inmediatamente a casa». Acudieron, pues, lo más aprisa posible. Mamá estaba en la galería y papá estaba también allí y fumaba su pipa.

—¡Hay una sorpresa! —gritó papá.

En tres minutos y medio exactamente —papá lo cronometró—, estaban limpios y a punto.

—Cerrad los ojos —dijo papá.

Cerraron los ojos.

—Dadme la mano —dijo mamá.

Papá cogió la mano de Pedro, porque Pedro era el mayor, y mamá cogió la mano de Judy, porque Judy era la pequeña, y Miguel y David quedaron en medio. Después, se dirigieron todos al comedor.

—¡Abrid los ojos! —dijo papá.

Todos abrieron los ojos y vieron… la sorpresa. Estaba encima de la mesa. ¡Era un almuerzo chino!

—¡Qué divertido es! —dijo Judy.

—Divertido no es la palabra —dijo papá—. Es muy bueno.

En el centro de la mesa había cinco tazones llenos de manjares humeantes, y en cada sitio había un tazón de arroz seco, con los granos limpiamente despegados, que también estaba muy caliente.

—Todo el mundo come arroz en una comida china —dijo mamá.

—No hay cuchillos ni tenedores —dijo David.

—Hay palillos —dijo mamá.

Ésta era, pues, la sorpresa. Se sentaron todos y aprendieron a sostener los palillos en una mano y el tazón en la otra.

Al principio, no estaban demasiado seguros de que estos platos, que tenían un sabor desconocido, les gustaran. Pero después de un bocado, de dos, de tres, reconocieron que sí les gustaban y que era muy divertido comer con palillos. Mamá les dijo entonces el nombre chino de todos los manjares y Miguel preguntó cómo era que mamá sabía estos nombres.

—Porque cuando yo era niña, vivía en China y jugaba con niños chinos y hablaba chino.

—¿Qué niños chinos eran los que te gustaban más? —preguntó Judy.

Mamá tuvo que reflexionar un momento largo antes de responder a esta pregunta.

—Bueno —dijo por fin—, después de los vecinitos chinos, creo que los niños que me gustaban más eran los del búfalo de agua. Eran hermano y hermana.

Al oír estas palabras, los niños soltaron los palillos porque ya estaban hartos.

—Háblanos del niño del búfalo de agua —dijo Miguel.

—No, háblanos de su hermana —dijo Judy.

—Yo preferiría oír hablar del búfalo —dijo Pedro, porque le gustaban mucho los animales.

—¿Qué es un búfalo de agua? —preguntó David.

—Os hablaré de todos ellos —dijo la madre—. Pero quizá será mejor que empiece por el búfalo, porque fue a él a quien vi primero.

Empezó, pues, por el búfalo de agua.

—Tenéis que saber —dijo— que el búfalo de agua es un animal muy extraño. Se parece a un buey porque tiene la forma de un buey muy grande, pero no es un buey.

—¿Por qué? —preguntó David.

—Porque tiene los cuernos demasiado grandes y demasiado largos, mucho mayores y mucho más largos que los de un buey. Esto sólo es la primera razón. Tampoco su piel es la piel de un buey; se parece mucho más a la de un rinoceronte, porque es gruesa y negra y no tiene mucho pelo. He aquí la segunda razón por la que no es un buey. Y se llama búfalo de agua porque le gusta meterse en el agua como un hipopótamo, y ésta es la tercera razón por la que no es un buey. Y hay, supongo, una cuarta razón: aunque la hembra del búfalo puede dar un poco de leche si se la obliga, no se la utiliza por su leche, porque los granjeros emplean los búfalos para tirar del arado.

—¡El arado! —exclamó Pedro—. ¡Oh, qué divertido!

Pedro conocía todos los instrumentos agrícolas, porque le gustaban mucho todas las cosas del campo.

—Si vivieras en China —dijo mamá—, esto no te parecería divertido, porque allí casi todo el mundo trabaja la tierra con búfalos. El búfalo se llama Panfilo.

Los niños se echaron a reír.

—¡Pánfilo! —exclamaron—. ¡Pánfilo!

—Porque era muy lento. No es extraño que un búfalo de agua sea lento, todos lo son. Les gusta más estar quietos que andar, y lo que les gusta más del mundo es remojarse en el agua. Pero Pánfilo era el más lento de todos los búfalos. Pertenecía a un granjero que se llamaba señor Ching. Lo llamaba Pánfilo porque la calma del búfalo lo sacaba de quicio y ya sabéis que un pánfilo es un individuo muy lento y calmoso. Desde luego, no se pronunciaba así. En chino es Da Lobo. De modo que el búfalo de agua se llamaba Da Lobo.

Al llegar a este punto de la historia, tuvo que hacer una pausa para que los cuatro niños intentaran decir «Da Lobo». Lo repitieron hasta la saciedad, sin poder contener la risa, y Pedro dijo:

—¿Y si en la escuela llamo Da Lobo a un niño que no me es simpático?

—Será mejor que continuemos —dijo la mamá.

Y siguió así:

—Me acuerdo muy bien del primer día que vi a Da Lobo. Había terminado temprano mis deberes. Mi madre tenía mucho que hacer y para no estorbar corrí fuera de la casa con un libro de cuentos y un puñado de cacahuetes y me agazapé en la hierba alta fuera de la reja.

»La hierba era tan alta que me cubría la cabeza. Pisoteé la hierba para prepararme un huequecito y, cuando me senté, yo podía ver lo que pasaba a mi alrededor, pero nadie podía verme a mí. Entonces abrí mi libro. Era, me acuerdo muy bien, Las Mil y Una Noches y acababa de llegar a la lámpara de Aladino, hacía crujir la cascara de los cacahuetes y estaba dispuesta a vivir minutos maravillosos. El sol brillaba intensamente y calentaba el pequeño nido que yo me había construido. La hierba apretada exhalaba un olor delicioso y muy lejos, en el valle, ascendía, alto y claro, el canto de un tordo. No había ni un soplo de viento, era un día de primavera, ni demasiado frío ni demasiado caluroso, y yo me sentía, me acuerdo muy bien, perfectamente feliz.

—Conozco estos días —dijo Judy—. También los hay aquí.

—Sí —dijo mamá—. Bien, era precisamente uno de estos días. Me sentía en paz conmigo misma, porque había hecho bien los deberes y tenía toda la tarde para mí. Seguí, pues, leyendo y comiendo mis cacahuetes, y llegué al momento en que Aladino frota la lámpara y al momento en que encuentra a la princesa y al final de la historia, en que todos viven felices para siempre jamás. Cuando terminé de leer el cuento, no tuve ganas de empezar otro inmediatamente. Tendida de espaldas, miraba el cielo y pensaba: «¡Ah, sí yo tuviera una lámpara maravillosa!». Me volví a sentar y miré a mi alrededor entre la hierba. ¿Y si encontrara una vieja lámpara oxidada y mágica? Algunas veces había encontrado objetos raros en las colinas chinas. Había tumbas antiguas, cavadas hacía mucho tiempo, que la gente había olvidado; el viento soplaba sobre ellas, las lluvias las mojaban, y, a veces, las paredes se desplomaban. Y se había dado el caso de encontrar yo allí viejas copas y tazones que habían depositado en otros tiempos sobre las tumbas, como nosotros ponemos hoy flores. Desenterraba estas copas, las lavaba y las guardaba en lo que yo llamaba mi museo. Y bien, aquel día miré a mi alrededor entre la hierba, pero no vi nada extraordinario, excepto una piedra blanca muy bonita y muy lisa. En aquel lugar era una piedra poco corriente, porque había pocas piedras en el suelo. La cogí y pensé: «¿Si será una piedra mágica?». La tuve en la mano cierto tiempo y cada vez estaba más convencida de que era realmente una piedra mágica. Y cuando estuve convencida del todo, la froté bien, como Aladino había frotado la lámpara… ¿os acordáis?

Los niños asintieron. Conocían la historia de Aladino.

—¿Y qué pasó? —murmuró David y sus ojos azules estaban abiertos como platos.

—La primera vez, nada. De modo que sostuve la piedra un poco más para calentarla, y después, para aumentar su poder, dije: «¡Abracadabra!» y froté la piedra muy fuerte y…

Mamá miró los rostros que la rodeaban. Incluso papá se había sacado la pipa de la boca y escuchaba.

—Ahora sí pasó algo —dijo mamá—, la hierba alta empezó a moverse. Me agaché, miré a través de los tallos verdes y vi cuatro patas y cuatro pezuñas negras, después una cola delgadita que azotaba el aire, y empecé a tener un poco de miedo. Pero ¿qué podía hacer, más que estarme quieta y esperar? En unos segundos, las patas se acercaron y las pezuñas estaban ya muy cerca. Levanté los ojos y vi encima de mí la enorme cabezota y los largos cuernos negros de un búfalo de agua. La nariz negra estaba atravesada por un gran anillo. Una cuerda pasaba por el anillo y se arrollaba a su cuello. Me puse en pie de un salto, realmente aterrada esta vez al ver lo que había salido de la piedra, y retrocedí ante aquella cabeza enorme, aquellos grandes ojos negros, como pelotas de tenis, y aquellos cuernos larguísimos.

»—¡Dios mío! —grité—. ¡Ojalá no hubiera frotado la piedra!

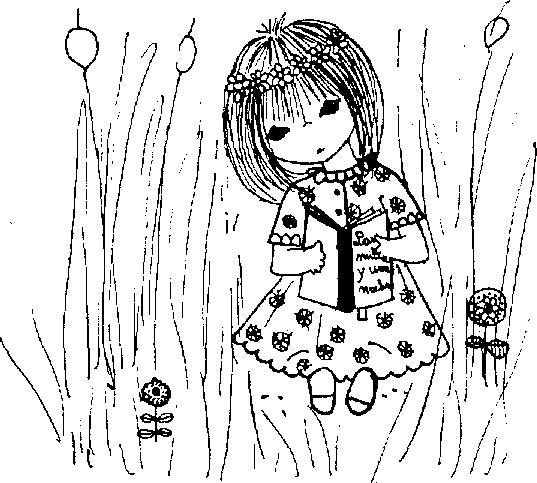

»Y entonces vi algo que no había visto antes. Sobre el lomo del búfalo de agua había dos niños, un niño que tenía más o menos mi edad (yo tenía entonces ocho años) y una niña que no tenía más de cinco años. Me miraban fijamente y yo los miraba fijamente a ellos, y me di cuenta enseguida de que tenían tanto miedo de mí como yo del búfalo, de modo que el miedo se me pasó de golpe. El niño reunió todo su valor y se animó, por fin, a hablar el primero,

»—¿Eres la niña extranjera que vive en la casa de la colina? —me preguntó,

»—¿Por qué decía que eras extranjera? —quiso saber Miguel.

»—Porque para él yo era una extranjera —dijo mamá—. Él era un niño chino en China y tenía cabellos negros y ojos negros, como todos los chinos, y yo era una niñita americana que vivía en China, y tenía los ojos azules y el pelo rubio, cosa que a él le parecía muy rara.

»—Pero ¿nosotros no somos raros, verdad? —preguntó Miguel, que también tenía el cabello rubio.

»—Somos raros cuando estamos en China —dijo mamá—, pero yo ya estaba acostumbrada y no me enfadaba.

»—¿Tú quién eres? —le pregunté.

»—Yo soy Hermano Mayor y ésta es Hermana Pequeña, y el búfalo se llama Da Lobo.

»Me eché a reír, como habéis hecho vosotros, al oír que llamaban así a un búfalo.

»—¿Por qué se llama Da Lobo el búfalo?

»—Porque es tan lento que mi padre pierde la paciencia con él —dijo Hermano Mayor.

»Durante todo este tiempo, Hermana Pequeña había estado estrechamente pegada a su hermano, rodeando la cintura del niño con sus dos brazos, y no había pronunciado una sola palabra. Pero era una niña muy bonita. Tenía una cara redonda y una boquita roja, que mantenía siempre abierta, de modo que se podían ver sus dientes, tan blancos como granos de arroz, y llevaba los cabellos negros anudados en dos trenzas y un flequillo liso que llegaba casi hasta los ojos, negros y redondos. Hermano Mayor y ella iban descalzos y Da Lobo tenía un lomo tan ancho que sus piernas salían rectas a los lados del animal. Viendo que habíamos empezado a hablar, Da Lobo aprovechó la ocasión para estarse quieto y no hacer nada, que era lo que le gustaba de verdad. Hizo girar los ojos dentro de las órbitas para ver lo que había para comer y empezó a masticar la hierba más próxima, aunque era una hierba tan durísima y tenía los bordes tan cortantes que sólo un búfalo la podía comer.

»—Bajad —les dije a los dos niños— y juguemos.

»Hermano Mayor se deslizó hasta el suelo y Hermana Pequeña hizo lo mismo, porque no lo soltaba un solo instante. Y, cuando los dos alcanzaron el suelo, ella seguía con los brazos estrechamente aferrados a la cintura de su hermano y me echaba ojeadas por encima de la espalda del muchacho.

»—¿Por qué tiene miedo de mí? —pregunté a Hermano Mayor.

»—¿Cómo quieres que yo lo sepa? —dijo Hermano Mayor—. Sólo es una niña.

»—También yo soy una niña —dije— y no tengo miedo. Sólo he tenido miedo de Da Lobo un momento, porque creí que había salido de mi lámpara mágica… de mi piedra mágica, quiero decir.

»—¿Dónde está tu piedra mágica? —preguntó Hermano Mayor.

»Entonces cogí la piedra blanca. La había tirado cuando Da Lobo me asustó, ahora se la enseñé en mi mano abierta.

»—¿Es de verdad una piedra mágica? —preguntó Hermano Mayor mirándola con muchísima atención.

»—Cuando la he frotado, ha aparecido Da Lobo con vosotros sobre su lomo.

»—Pero nosotros hubiéramos venido de todos modos —dijo Hermano Mayor—. Íbamos al otro lado de la colina para apacentar a Da Lobo. Nuestro padre ha terminado esta mañana de sembrar el arroz y me ha dicho que llevara esta tarde a Da Lobo a pacer a un lugar donde hay buena hierba nueva, y por eso hemos pasado por aquí.

»—Quizá la piedra no sea mágica —dije.

»—Frótala —dijo Hermano Mayor.

»—No, no, frótala tú.

»Los dos teníamos un poco de miedo.

»—Eres tú el que tiene que frotarla —dije, finalmente— porque eres un chico.

»Y, naturalmente. Hermano Mayor tuvo que demostrar entonces que era valiente. Se adelantó y Hermana Pequeña, siempre prendida a su cintura, avanzó con él, y cuando el chico se dio cuenta de que estaba todavía allí, se enfadó con ella.

»—¡Déjame ya, conejito! —dijo, y separó los brazos que le rodeaban la cintura, de modo que la niña rompió a llorar con desconsuelo.

»—No tienes que llamarla conejo —dije yo (porque tenéis que saber que en China no se tiene que llamar a nadie conejo porque es una falta de educación), y cuando vi que la pobre Hermana Pequeña estaba quieta allí, con los grandes ojos llenos de lágrimas, corrí a abrazarla.

»—Tú no eres un conejo —le dije—, ¡él sí que es una tortuga!

»Y esto era una mala jugada de mi parte, porque en China es tan poco correcto llamar a alguien tortuga como llamarlo conejo.

»—Yo no soy una tortuga —dijo Hermano Mayor.

»—Pues Hermana Pequeña no es un conejo —dije yo.

»Estuvo reflexionando un ratito, pero, como tenía muchas ganas de probar la piedra, dijo:

»—No hablemos más de conejos ni de tortugas.

»Y cogió la piedra y la frotó un poquito. No pasó nada.

»—Hay que decir: «Abracadabra» —advertí.

»—¿Qué es esto? —me preguntó, asombrado.

»—Es una palabra mágica.

»—Si es magia extranjera, yo no lo digo —afirmó.

»—No es magia extranjera, es magia y nada más. Mira, te la voy a escribir.

»Cogí un pedazo de madera, alisé un trocito de aquella tierra dura y escribí la palabra lo más claramente que pude.

»—No sé leer —me dijo—, no he ido nunca a la escuela. Pero estas letras no me parecen de confianza. Nunca he visto unas letras parecidas. Deben ser extranjeras. Prefiero no decirlo.

»—Entonces la piedra no hará nada mágico para ti.

»Reflexionó un momento y dijo:

»—Voy a llevarme la piedra a mi casa y la guardaré toda la noche, si mañana me atrevo a decir la palabra volveré aquí cuando el sol esté a medio camino entre la colina y lo alto del cielo —y señaló con el índice el lugar.

»—¿Y si no te atreves?

»—Volveré a decírtelo y te devolveré la piedra.

»Se guardó la piedra en su cinturón, porque llevaba una cinta de algodón azul arrollada a la cintura que servía a un tiempo de bolsillo y para sujetar los pantalones. Después, gritó una orden a Da Lobo, que durante todo este tiempo había estado perfectamente inmóvil, mascando aquella hierba que no le gustaba demasiado, como se podía ver por su expresión de fastidio, sin dar un solo paso para encontrar una hierba más sabrosa, porque era muy perezoso. Pero, cuando Hermano Mayor gritó aquella orden, obedeció como un corderito, por más que fuera un animal enorme y que su dueño fuera sólo un niño pequeño.

»—¡Agáchate! —gritó Hermano Mayor.

»Al oír su voz, el búfalo bajó la cabeza, sobre la que saltó el niño, apoyándose en los grandes cuernos; después, trepó por el cuello del animal y se encontró en un instante, un segundo tal vez, mucho más aprisa de lo que yo os lo puedo contar, sentado sobre el lomo, una pierna a cada lado. Hermana Pequeña agarró entonces la cola de Da Lobo, que era resistente como una cuerda, se encaramó a las patas traseras del búfalo con tanta agilidad como su hermano y se sentó detrás de él, las piernas saliendo a cada lado.

»—Hasta nuestro próximo encuentro —dijeron los dos, porque es la manera de decir en chino hasta la vista.

»—Hasta mañana —dije yo.

»Da Lobo sabía, por descontado, que ahora tenía que moverse, pero sólo se puso en marcha en el último instante, cuando Hermana Pequeña se volvió y le tiró con todas sus fuerzas de la cola. Da Lobo resopló y, muy despacio, puso su enorme corpachón en movimiento. Un momento después, sólo vi por encima de la hierba alta las dos cabezas morenas de Hermano Mayor y Hermana Pequeña,

Al llegar a este punto, mamá se paró para recordar y para sonreír, porque había olvidado dónde estaba. Cada vez que le pasaba esto a mamá, los niños querían que volviera a ellos muy aprisa, saliendo de aquello de lo que se estaba acordando y que la llevaba tan lejos.

—¡Mamá! ¡Mamá! —gritó Judy.

Pedro dejó su silla, corrió alrededor de la mesa y se apoyó contra su madre.

—No te pares, mamá —dijo Miguel.

—¿Era una piedra mágica? —preguntó David.

—¿Cómo podía yo saberlo? —dijo mamá—. No podía decidirlo por mí misma, ni siquiera cuando volví a casa. Y no se lo conté a nadie, porque, si se habla de las cosas mágicas, pierden su poder. Cuando me desperté durante la noche y oí sonar en la oscuridad la gran campana del templo, pensé en la piedra mágica y me pareció que tenía que ser mágica. Pero el tañido de la campana en la noche me asustaba siempre un poco. Aquella campana retumbaba como un trueno. Yo estaba un día dentro del templo, cerca de la campana, cuando la tocó un sacerdote, y sonó más fuerte que un trueno. Por la noche, sola en mi cama, oía rodar aquel ruido por la colina, como un trueno.

—Yo tengo miedo del trueno —dijo Pedro con una vocecita tan temblorosa que su madre lo apretó fuerte contra ella.

—Antes, yo también tenía miedo del trueno y seguramente por esto la gran campana me asustaba siempre un poquito. Y aquella noche, cuando la oí, tuve la seguridad de que la piedra era mágica. Pero cuando me desperté a la otra mañana y comí un buen tazón de leche con tostadas, como de costumbre, y vi que el sol brillaba por todas partes, ya no estuve tan segura de la magia de la piedra.

»Aquella mañana, lo recuerdo bien, aprendí aprisa mi lección, aunque tocaba lo de «tres por tres» y yo era habitualmente muy lenta para aprender una tabla de multiplicar. Mi madre quedó tan sorprendida, que me preguntó lo que iba a hacer después de la clase, y dijo que esperaba que no fuera nada malo lo que hacía que me apresurara así.

»—¡Oh, no! ¡No es nada malo! —dije yo—. Sólo es un asunto de magia, pero no te lo puedo decir hasta después.

»Así pues, cuando el sol estuvo exactamente a medio camino entre la colina y la cima del cielo, en el punto justo que Hermano Mayor había señalado la víspera, yo esperaba metida en el nido que me había preparado en la hierba. No tuve que esperar mucho. Pocos minutos después, vi danzar dos cabezas sobre las hierbas altas, e inmediatamente las hierbas se apartaron y apareció de nuevo Da Lobo con la misma expresión que el día anterior, pero, este día, ya no me daba miedo. Y encima de su lomo iba Hermano Mayor con su pantalón de algodón azul —vi la piedra que sobresalía de su cinturón—, y detrás de él iba Hermana Pequeña con su chaquetea de un rojo descolorido y su pantalón azul, y se agarraba a la cintura de su hermano y las piernas de los dos salían en punta a ambos lados del búfalo. Pero Hermano Mayor tenía un aire muy solemne.

»—Hermano Mayor y Hermana Pequeña —dije yo—, ¿habéis comido vuestro arroz?

—¿Por qué les preguntaste esto? —inquirió David.

—Porque en China es un modo educado de preguntar cómo estás.

»También Hermano Mayor era muy educado.

»—Sí, ya lo he comido —me dijo—. ¿Y tú?

»—Yo también.

»Este día Hermana Pequeña no se sentía tan tímida y dijo con su vocecita:

»—¡Pero si tú no comes arroz! Eres una extranjera y yo sé que comes ratas, perros y grasa de vaca.

»—¡Qué va! ¡No es verdad! ¿Quién te ha contado esta mentira?

»—Es lo que hemos oído decir siempre de los extranjeros —dijo Hermano Mayor.

»—Como todo lo que coméis vosotros —dije—, arroz, y carne, y verduras.

»—Pero bebes leche de vaca y comes grasa de vaca —dijo Hermana Pequeña.

»—No es grasa de vaca… es mantequilla, y es muy buena, sobre todo encima del pan.

»—Yo no querría comer eso —dijo Hermana Pequeña—, tendría miedo de oler mal.

»—Si continúas hablando así —le dije a Hermana Pequeña—, me arrepentiré de no haber dejado ayer que tu hermano te llamara conejo.

»Al oír estas palabras, Hermana Pequeña cerró su boquita roja y me miró fijamente, y Hermano Mayor se volvió e hizo el gesto de darle un sopapo.

»—Eres una mal educada —le dijo—. ¿Qué va a pensar de ti esta niña extranjera?

»—No tiene importancia —dije yo, intentando ser amable—. Es muy pequeña.

»—Sí, es muy pequeña —admitió Hermano Mayor—, y, además, sólo es una niña.

»—¡Pero ya te dije que yo también soy una niña! —exclamé al oírle repetir estas palabras.

»—No me hagas caso —dijo vivamente Hermano Mayor—. También yo soy un mal educado. Y, además, tú no pareces una niña. ¡Eres tan grande!

»Vi que se esforzaba por ser amable y nos perdonamos mutuamente. Da Lobo estaba completamente inmóvil, como hacía siempre en cuanto tenía ocasión, y mascaba la hierba con expresión de fastidio, porque no le gustaba más hoy de lo que le había gustado el día anterior.

»—Esta piedra —dijo Hermano Mayor, sacándose la piedra blanca del cinturón— es una piedra mágica. Estoy convencido.

»—¿Por qué lo crees? —le pregunté.

»—Porque es tan blanca que durante la noche la podía ver encima de la mesa, junto a mi cama. Y mi padre la ha visto cuando ha entrado y ha dicho: «¿Qué es esto blanco que hay encima de la mesa?». Y le he dicho: «Es una piedra». Él ha encendido la vela, ha cogido la piedra en la mano y ha dicho: «Nunca había visto una piedra tan blanca ni tan lisa. No la pierdas». Así pues, si incluso mi padre la ha encontrado extraña, debe ser mágica.

»—Entonces, ¿hoy quieres decir «Abracadabra»?

»—Yo frotaré la piedra y tú dirás la palabra.

»Lo hicimos así. Yo dije tres veces «Abracadabra», muy lentamente, y él frotó la piedra, mientras Hermana Pequeña se agarraba a él y cerraba los ojos.

—¿Qué pasó? —susurró Miguel.

—Nada —dijo mamá—, absolutamente nada, aunque todos esperábamos. Un abejorro emprendió el vuelo, un gran abejorro amarillo y negro, pero esto no era nada. Una diminuta serpiente verde se deslizó entre la hierba, nos vio y se alejó, pero tampoco esto era nada extraordinario. Hermana Pequeña abrió, por fin, los ojos. Y, durante todo este tiempo, Da Lobo no había dejado de mascar.

»—Esto no puede funcionar así —le dije a Hermano Mayor, cuando hubimos esperado mucho rato—. Tiene que ser la misma persona la que frote la piedra y diga «Abracadabra». Si no se hace así el genio no viene.

»—Bueno, pues hazlo así —dijo, y me tendió la piedra.

»—Si lo hago yo, no conseguirás lo que tú deseas.

»—Voy a decirte lo que quiero —dijo con viveza—. Quiero…

»—¡No, no lo digas! —grité—. Si dices lo que quieres, no lo conseguirás.

»Estábamos en un callejón sin salida; es fastidioso estar en un callejón sin salida porque uno no sabe por dónde salir. ¿Qué podíamos hacer?

Mamá se echó a reír y papá río con ella.

—¡Te imagino muy bien! —dijo, entre carcajadas.

Los dos se miraron y siguieron riendo ante este recuerdo, como si hubieran olvidado completamente dónde se encontraban.

—¿Pero, la piedra era mágica? —preguntó Pedro, para hacerlos volver a la realidad.

—Mira —dijo mamá—, voy a dejar que lo decidáis por vosotros mismos. He aquí lo que pasó. Cuando todos estuvimos instalados, excepto Da Lobo…

—¿Qué hacía Da Lobo? —preguntó Pedro.

—No dejaba de girar su largo cuello para mirarme con aire consternado. Me pareció descubrir en sus ojos una mirada extraña. Parecía estarnos contando. Creo que se decía: «¿Hay uno… dos, ahí arriba, o hay uno… dos… tres?».

»—Me parece que a Da Lobo no le gusta saber que estoy aquí —le dije a Hermano Mayor.

»—Es porque hueles a leche —dijo Hermana Pequeña—, y eso hace que se sienta incómodo.

»Da Lobo volvió la enorme cabeza hacia un lado y me miró, después la volvió hacia el otro lado para mirarme mejor y, cada vez, uno de sus cuernos se me clavaba en la pierna, porque sus cuernos eran muy largos y, como yo iba sentada en el centro, estaba en el sitio ideal para que me tocara con ellos al girar la cabeza. Hermano Mayor se bajó, cogió la cuerda y la desenrolló de nuevo.

»—¡Da Lobo! —le gritó—. ¡Que el diablo se lleve a tu madre y tu abuela!

»Y, con estas palabras, tiró tan fuerte de la cuerda, que Da Lobo se estremeció de un modo terrible y estuvo a punto de hacernos caer al suelo.

»—Hace esto cuando no nos quiere encima de su lomo —dijo Hermana Pequeña.

»—Démonos prisa en probar la piedra mágica —dije—, y, sí no pasa nada, bajaré inmediatamente.

»Hermano Mayor cogió, pues, la piedra, la frotó y repitió conmigo «Abracadabra».

—¿Y qué pasó? —susurró Miguel.

—Pues… no pasó nada, porque no sabía pronunciar bien aquella palabra. Decía «Ablacadabla», porque la letra «r» es muy difícil de pronunciar para un chino. Tuve que repetir la palabra más de mil veces y enseñarle cómo apoyaba la lengua contra el paladar para pronunciar la «r», y, durante todo este tiempo. Da Lobo agitaba sus ijares gordos y redondeados dándonos la sensación de estar sentados sobre una cosa plegable, una especie de acordeón. Después, de repente. Hermano Mayor dijo la palabra correctamente y frotó la piedra al mismo tiempo, y…

Mamá se paró un momento para mirar las caras de su auditorio. Todos los ojos estaban fijos en ella, incluso los de papá.

—¿Y qué pasó? —susurró Judy.

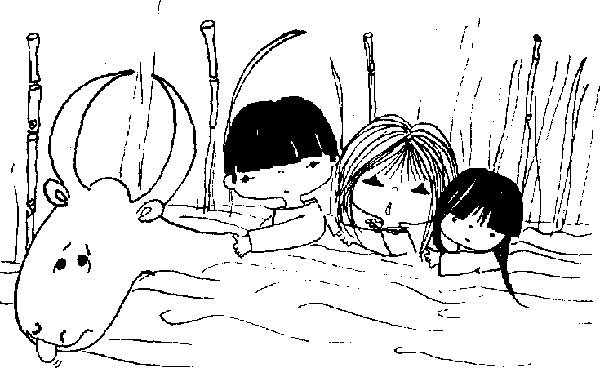

—Ahora sí que pasó algo. Cuando Hermano Mayor hubo gritado «Abracadabra» de modo correcto mientras frotaba la piedra, Da Lobo dio un bramido terrible, levantó la cabeza y echó a correr. ¡Cómo corría! Descendió la colina, corriendo entre la hierba de la pampa, sobre terrenos desiguales y sobre tierras llanas. Nosotros nos agarrábamos uno a otro, y Hermana Pequeña gritaba muchísimo, y Hermano Mayor tiraba de la cuerda, aullando y maldiciendo al animal. Los tres nos cogíamos fuertemente y teníamos la sensación de cabalgar sobre un volcán. Saltábamos en el aire, íbamos de un lado a otro, apretábamos los talones contra los flancos del búfalo y, estrechamente abrazados, estábamos a punto a cada instante de ser proyectados al suelo. En cuanto a Da Lobo, nada podía detenerlo. Corría enloquecido, los flancos palpitantes, la cabeza baja, la cuerda tirándole de la nariz, lo que debía hacerle un daño terrible. Pero no parecía darse cuenta. Corría derechamente al lugar que le gustaba más, al lugar en el que se sentía más seguro. ¿Y qué lugar creéis que podía ser?

Ninguno de ellos tenía la menor idea y ninguno respondió.

—Era el gran estanque, al pie de la colina. Vimos claramente que se dirigía al agua, pero no nos atrevimos a tirarnos al suelo porque iba demasiado aprisa. No pudimos hacer otra cosa que apretarnos más el uno contra el otro y cerrar los ojos, y, un minuto más tarde, estábamos todos dentro del estanque y el agua fangosa nos llegaba al cuello. Seguíamos sentados todavía encima de Da Lobo. Podíamos sentir bajo nuestros cuerpos su enorme cuerpo tembloroso, pero todo lo que podíamos ver de él sobre la superficie del agua era su hocico negro, que organizaba un estrépito de resoplidos y bufidos.

»Naturalmente, todo el mundo corrió en nuestra ayuda a través de los campos de arroz, y el padre de Hermano Mayor llegó el primero. Se metió en el agua y nos cogió en brazos a uno tras otro. Era un hombre muy amable y no nos riñó ni un poquito. Al contrarío, cuando nos hubo dejado en la orilla, preguntó:

»—¿Qué demonios es lo que ha hecho correr a Da Lobo? Nunca lo había visto correr así.

»—Es la piedra mágica —dijo Hermano Mayor, con voz temblorosa.

»—¿Qué piedra mágica? —preguntó el señor Ching.

»Como era campesino, llevaba su ropa de trabajo; un pantalón de algodón azul enrollado hasta las rodillas. Llevaba las piernas desnudas y el torso, muy limpio, también desnudo, excepto una cinta de tela azul que le servía para secarse el sudor cuando hacía calor. Se había mojado de pies a cabeza por nuestra culpa y ahora se secaba mientras hablaba.

»—La piedra que viste encima de mi mesa la noche pasada —dijo Hermano Mayor.

»—¿Dónde está? —preguntó el señor Ching.

»¿Dónde estaba? Nos miramos unos a otros.

»—La tenía en la mano —dijo Hermano Mayor— cuando Da Lobo nos metió a todos en el agua.

»Tendió las dos manos.

»Estaban vacías.

»—Has debido dejarla caer —dijo el señor Ching—. Y en este caso se ha perdido en el fango, en el fondo del estanque.

»Nos miramos con tristeza. ¿Cómo íbamos a saber ya nunca si la piedra era mágica o no?

»—Seguro que Da Lobo ha visto algo —dijo Hermano Mayor—, porque nunca corre si no ve nada.

»—A no ser que le pique una abeja —observó el señor Ching, echando una ojeada a Da Lobo que, excepto el hocico negro, seguía todavía sumergido en el agua.

»—Había una abeja —dije yo con aire de duda.

»—O quizás ha visto una serpiente —dijo el señor Ching—. Da Lobo odia a las serpientes. Cuando descubre una en el fango, mientras hacemos los trabajos del arroz, tiembla de pies a cabeza e intenta levantar sus cuatro patas a la vez.

»—Había una serpiente —dije.

»—O quizá tú no le gustabas —dijo, cruelmente, Hermana Pequeña—. A fin de cuentas eres una niña extranjera y hueles a leche.

»—¡Pei! —gritó, enérgicamente, el señor Ching—. ¡Qué mal educada eres, Hermana Pequeña!

»Me olió él también un poquito y dijo para animarme:

»—Noto que tu olor es un poco diferente del nuestro, pero es agradable.

»Había terminado ya de secarse.

»—Ahora tenéis que ir a casa a cambiaros de ropa.

»Después, se volvió hacia el estanque:

»—¡Da Lobo! —gritó—. ¡Sal de ahí!

»Pero Da Lobo se negó a salir del agua. Sólo se veía su nariz negra, que resoplaba.

»Cogió una varita de bambú que yacía allí cerca y que servía para pinchar a Da Lobo cuando no quería salir del estanque para ir a trabajar. Y, tanteando dentro del agua, le hundió dos o tres veces la varita en los flancos. La cabeza de Da Lobo apareció un minuto sobre la superficie y el búfalo miró a su alrededor. Después, se sumergió de nuevo en el agua, tan profundamente que no se veía siquiera su nariz. Sólo había unas burbujas en la superficie.

»El señor Ching se rindió:

»—Bueno. ¡Qué se ahogue si esto le divierte!

»El señor Ching no pensaba lo que decía. Sabía que los búfalos de agua tienen que salir del agua. No pueden estar mucho rato debajo. Pero había dicho estas palabras en voz alta para demostrar al búfalo que se preocupaba muy poco por él. Y volvió a su casa, seguido por Hermano Mayor y Hermana Pequeña que chorreaban, y, chorreando yo también, volví a subir a la colina. De vez en cuando, me volvía para ver si Da Lobo seguía debajo del agua, y cuando alcancé la cima de la colina, estaba fuera del estanque y comía hierba en la orilla, y vi que el señor Ching caía sobre él por sorpresa, agarraba el extremo de la cuerda y lo hacía volver a casa a paso de marcha. Después, fui a cambiarme de ropa y a contarle a mi madre lo que había pasado.

—Y ella, ¿qué dijo? —preguntó Pedro.

Esto le interesaba mucho porque era uno de esos niños que siempre se están cayendo dentro del agua, de modo que mamá le tenía que repetir constantemente: «¡Pedro, no sé lo que voy a tener que hacer contigo!».

—¿Qué dijo mi madre? —repitió mamá—. Bueno, cuando me vio de aquella manera, chorreando de pies a cabeza, me dijo: «¡Realmente no sé lo que voy a tener que hacer contigo!».

Al oír estas palabras, todos se echaron a reír, y papá se levantó y encendió su pipa.

—Es una historia muy bonita, ¿verdad? —preguntó a los niños.

Durante unos segundos nadie dijo nada. Miguel fue el primero que volvió a hablar.

—Pero, mamá —dijo—, ¿era una piedra mágica?

Mamá se encogió de hombros.

—¿Cómo quieres que yo lo sepa? —dijo—. El único que lo supo fue Da Lobo, ¡y él no ha podido decirlo!