La fragata Esperanza no era desconocida para los estudiosos del comercio en el Caribe en los siglos XVI y XVII. Construida en Bristol con el nombre de Southern Spirit, pasó por varias manos, entre ellas las españolas, que la rebautizaron, hasta que en 1654 fue recuperada por los ingleses y entregada al capitán John Henry para la toma de Jamaica. Era cierto que después de esa fecha el rastro se le perdía.

—La encontramos —insistió Dupont con orgullo.

Ventura alzó los hombros y dejó los documentos en la mesa.

—No veo qué tiene que ver conmigo, qué hago yo aquí, para qué me ha traído.

—Tranquilícese. No sólo le he hecho venir para mostrarle mi colección, quiero que entienda por qué falleció su hermano.

—Pues no lo entiendo —murmuró el profesor.

El Francés retomó el atillo de documentos y tras hojearlos seleccionó dos de ellos. Se los devolvió a su invitado.

—Observe —tiene en su mano el acta que certifica el traslado de Santo Domingo a La Habana de unas reliquias que, sin duda, a usted más que a nadie le serán conocidas. Observe la fecha.

José se apresuró a obedecer al coleccionista y no tardó en comprender a qué se refería.

—Son los documentos que atestiguan el cambio de enterramiento para los restos de Cristóbal Colón.

El Francés sonrió.

—Como bien sabe, el almirante más popular de todos los tiempos no sólo fue un incansable viajero en vida, sino también después de dejar este mundo.

—No lo jure… Valladolid, Sevilla, Santo Domingo, La Habana…

—Sevilla otra vez… Sus reliquias han hecho tantos kilómetros como los barcos que comandaba, pero finalmente se han detenido en la catedral sevillana —Dupont guiñó un ojo al profesor, a José le recordó a un turbio lobo que se supiera ganador de una apuesta trucada—. ¿Verdad?

—Bueno, los dominicanos tendrían muchísimo que opinar al respecto.

—¡Cierto! Aunque fueron trasladadas de Santo Domingo a La Habana tras la cesión a Francia de La Española, y de Cuba a Sevilla después de la guerra del noventa y ocho, hace unos años los dominicanos descubrieron en su catedral un sarcófago con las iniciales del Almirante inscritas y que contiene ciertas reliquias en su interior y, claro está, reclaman su autenticidad.

—En eso estamos todavía, esperando el ADN —apuntó Ventura, cansado.

—Así es —confirmó con pasión el galo. Se puso de pie y marcó ambos lugares con sus dedos en un arcaico globo terráqueo—. Santo Domingo o Sevilla. ¿Usted qué opina?

—No creo tenerlo muy claro. Demasiados cuerpos en la misma tumba. Los jesuitas fueron enterrando familiares de Colón en el mismo sepulcro según iban cayendo. Algunos incluso se llamaban igual o tenían el mismo título. Tumbas con las mismas iniciales… Dicen que pudo haber confusión en el traslado.

—Pues yo tengo motivos suficientes para decirle que las verdaderas reliquias de Colón no están en ninguno de los dos lugares.

El profesor miró a Dupont como quien está tan hastiado de una discusión que la sola mención de un nuevo dato supone una retirada inmediata.

—Pero qué dice, hombre…

El Francés rio.

—¿En qué situación están los restos exhumados en Sevilla, profesor?

Ventura resopló.

—Pues mal. Son escasos, parecen incompletos, demasiado deteriorados.

—Incompletos, usted lo ha dicho. Y apuesto lo que quiera a que cuando los dominicanos se decidan a exhumar los suyos para jugársela con el ADN no encontraran más que otros pedazos sueltos.

—¿Qué insinúa?

—Que en algún momento, anterior al traslado de los restos de Santo Domingo a La Habana, alguien los sacó de allí y dejó en su lugar un señuelo.

José Ventura no supo si contener la risa.

—Claro, y los sacaron en el Esperanza.

El Francés se alejó del mapa a grandes zancadas y desapareció tras la puerta de una habitación. Cuando regresó empujaba una mesilla de ruedas sobre la que abultaba una especie de caja cubierta con una sábana.

—¿Qué es eso?

Dupont levantó la tela y le pidió al profesor que se acercara.

—Esto es lo que su hermano sacó del Esperanza antes de morir.

—¿Mi hermano trabajaba en el Esperanza?

—Observe.

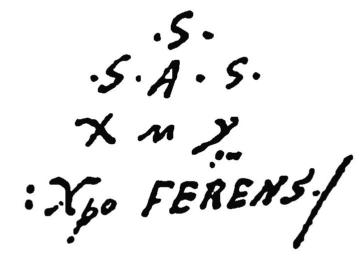

José Ventura se acercó despacio y casi titubeante. Aquel objeto olía a mar, a secretos, y también a muerte. Un arcón de madera pesado, con herrajes de oro oxidados y una extraña inscripción que a pesar de la podredumbre todavía era legible y no podía ser más reveladora. El profesor dio dos pasos atrás y creyó perder el equilibrio. Sobre la tapa estaba grabada la hermética pero inconfundible firma del Almirante Cristóbal Colón.

Ventura miró al coleccionista como si hubiera visto un fantasma. No podía ser cierto, no podía tener delante de sí las reliquias de uno de los personajes más relevantes de la Historia, también uno de los que más misterio y secretos acumulaba en torno a su figura.

—¿Me está diciendo…?

Dupont negó con la cabeza, conteniendo una carcajada. Estaba satisfecho, su preparación del encuentro, hasta llegar a ese punto, había surtido efecto. Tenía a Ventura en su bolsillo.

—No se agite, amigo. Está vacío.