CONCLUSIÓN: ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA

La economía nos provee de leyes verdaderas, del tipo si A, entonces B, entonces C, etc. Algunas de estas leyes son verdades en todo tiempo; es decir, A vale siempre (la ley de la utilidad marginal decreciente, la preferencia temporal, etc.). Otras requieren que A se establezca como verdadero antes de que las consecuencias puedan considerarse correctas en la realidad. La persona que identifica en la realidad leyes económicas y las usa para explicar hechos económicos complejos está, por tanto, actuando como un historiador, más que como un teórico de economía. Es un historiador cuando indaga la explicación causal de hechos pasados; es un pronosticador cuando intenta predecir hechos futuros. En cualquier caso, utiliza leyes absolutamente verdaderas, pero debe determinar cuándo una ley particular aplica a una situación determinada[305]. Además, las leyes son necesariamente cualitativas en lugar de cuantitativas y, por tanto, cuando el pronosticador intenta hacer predicciones cuantitativas, va más allá del conocimiento que ofrece la ciencia económica[306].

Habitualmente no se ha considerado que las funciones del economista en el libre mercado son muy distintas de las del economista en el mercado intervenido. ¿Qué puede hacer el economista en el libre mercado puro? Puede explicar la manera de funcionar de la economía de mercado (una tarea vital, especialmente porque las personas sin formación tienden a considerar a la economía de mercado un completo caos), pero poco más. Contrariamente a las pretensiones de muchos economistas, en poco puede ayudar al hombre de negocios. No puede predecir la demanda futura de los consumidores ni los costes futuros tan bien como los empresarios: si pudiera, él sería el empresario. El emprendedor está donde está precisamente a causa de su mejor capacidad para predecir sobre el mercado. Las pretensiones de los econometristas y otros “constructores de modelos” de que pueden predecir la economía con precisión siempre tropezarán con la simple pero devastadora pregunta “Si puedes predecir tan bien, ¿por qué no lo haces en el mercado bursátil, donde las predicciones apropiadas generan tantas ganancias?”[307]. No tiene sentido rechazar esa pregunta (como han hecho muchos) calificándola de “antiintelectual”, pues esta es precisamente la piedra de toque del supuesto oráculo económico.

En los últimos años se han desarrollado nuevas disciplinas matemático-estadísticas (como la “investigación operativa” y la “programación lineal”) que pretenden ayudar a los empresarios en la toma de decisiones concretas. Si fuera real lo que prometen, esas disciplinas no serían en absoluto económicas, sino una suerte de tecnología de gestión. Por fortuna, la investigación operativa se ha desarrollado como una disciplina completamente separada, con su propiedad sociedad profesional y prensa. Esperemos que todos los demás movimientos similares hagan lo mismo. El economista no es un técnico del negocio[308].

El papel del economista en una sociedad libre es, por tanto, puramente educativo. Pero cuando interviene el gobierno (o cualquier otra entidad que use violencia) en el mercado, aumenta la “utilidad” del economista. La razón es que, por ejemplo, nadie conoce cuál será la demanda de consumo futuro en un sector determinado. Aquí, en el mundo del libre mercado, el economista debe dar paso a la previsión del emprendedor. Pero las acciones del gobierno son muy diferentes, porque aquí el problema es precisamente cuáles serán las consecuencias de los actos gubernamentales. En resumen, el economista puede ser capaz de indicar cuáles serían los efectos de un aumento en la demanda de mantequilla, pero esto tendría poca utilidad práctica, pues el empresario está interesado principalmente, no en esta cadena de consecuencias (que conoce lo suficientemente bien para sus fines), sino en si ese aumento se producirá o no. Por el contrario, ante una decisión gubernamental, el “sí” es precisamente lo que debe decidir la ciudadanía. Así que aquí el economista, con su conocimiento de las distintas consecuencias alternativas, entra en juego. Adicionalmente, la consecuencias de un acto gubernamental, al ser indirectas, son mucho más difíciles de analizar que las de un aumento de la demanda de consumo de un producto. Se requieren largas series de razonamientos praxeológicos, particularmente para cumplir las necesidades de quienes toman las decisiones. La decisión del consumidor de comprar mantequilla y la del emprendedor de entrar en el negocio de la mantequilla no requieren un razonamiento praxeológico, sino entendimiento de los datos concretos. Sin embargo, el juicio y la evaluación de un acto gubernamental (p. ej., un impuesto sobre la renta) requieren largas series de razonamientos praxeológicos. Luego, por dos razones (porque se le suministran los datos iniciales y porque las consecuencias deben investigarse analíticamente), el economista sería mucho más “útil” como economista político que como asesor o técnico de negocio. De hecho, en una economía de mercado intervenida el economista resulta a menudo útil al empresario, cuando las series de razonamientos económicos resultan importantes, p. ej. al analizar los efectos de la expansión del crédito o de un impuesto sobre la renta y, en muchos casos, al difundir este conocimiento al exterior.

Es más, el economista político es indispensable para cualquier ciudadano que incluya juicios éticos en la política. La economía nunca puede por sí misma ofrecer principios éticos, pero sí ofrece leyes existenciales que nadie que quiera llegar a conclusiones éticas puede ignorar, igual que nadie puede decidir racionalmente si el producto X es un alimento bueno o malo hasta que se averigüen y tengan en cuenta sus consecuencias para el cuerpo humano.

Como hemos reiterado, la economía no puede por sí misma establecer juicios éticos, y puede y debería desarrollarse de forma neutral. Esto es cierto aunque adoptemos la distinción moderna entre hecho y valor o aunque sigamos la tradición filosófica clásica de que puede haber una “ciencia de la ética”. Pues aunque puede haberla, la economía no podría establecerla por sí misma. Aun así, la economía, especialmente de la variedad moderna del “bienestar”, está llena de moralizaciones implícitas, de afirmaciones éticas ad hoc no analizadas que se introducen silenciosamente o bajo elaborados camuflajes en el sistema deductivo. Hemos analizado en distintos lugares muchos de estos intentos, p. ej., en la “antigua” y “nueva” economía del bienestar[309]. Las comparaciones de utilidad interpersonal, el “principio de compensación”, la “función del bienestar social”, son ejemplos típicos. También hemos visto lo absurdo de buscar criterios para una fiscalidad “justa” antes de probar la justicia de la propia fiscalidad. Otros ámbitos de moralización ilegítima son la doctrina de que la diferenciación de productos perjudica a los consumidores aumentando los precios y restringiendo la producción (una doctrina basada en el falso supuesto de que los consumidores no quieren esas diferencias, y de que las curvas de costes permanecen igual); la falsa “prueba” de que, dado un esfuerzo fiscal total, el impuesto de la renta es “mejor” para los consumidores que los impuestos indirectos[310] y la mítica distinción entre “costes sociales” y “costes privados”.

Tampoco los economistas pueden adoptar legítimamente el método popular de mantener una neutralidad ética al tiempo que se pronuncian políticamente; es decir, asumiendo, no sus propios valores, sino los de la “comunidad” o los que ellos atribuyen a la comunidad y simplemente asesorando a otros sobre cómo llegar a esos fines. Un juicio ético es un juicio ético, no importa quién o cuánta gente lo haga. Alegar que los han tomado de otros, no exime a los economistas de la responsabilidad de haber hecho juicios éticos. El economista que pide medidas igualitarias porque “la gente quiere más igualdad” deja de ser estrictamente un economista. Ha abandonado la neutralidad ética, y no la abandona más si pide igualdad porque él la quiere. Los juicios de valor siguen siendo solamente juicios de valor: no tienen una justificación especial en virtud del número de sus partidarios. Una asunción acrítica a todos los juicios éticos que prevalezcan es simplemente hacer una apología del statu quo[311].

No quiero en modo alguno despreciar los juicios de valor: la gente los hace y siempre debe hacerlos. Pero sí digo que la inclusión de juicios de valor nos lleva fuera del ámbito de la economía per se a otro distinto: el ámbito de la ética racional o el capricho personal, dependiendo de las convicciones filosóficas de cada uno.

Por supuesto que el economista es un técnico que explica las consecuencias de diversas acciones. Pero no puede asesorar a alguien sobre la mejor ruta para alcanzar ciertos fines sin comprometerse a sí mismo con esos fines. Un economista contratado por un empresario se compromete con la valoración ética de que es bueno el aumento de los beneficios de ese empresario (aunque, como hemos visto, el papel del economista en los negocios no tendría valor en el libre mercado). Un economista que asesore al gobierno acerca del modo más eficiente de influenciar de inmediato en el mercado monetario está, por tanto, comprometiéndose a sí mismo con la conveniencia de la manipulación gubernamental de ese mercado. El economista no puede actuar como asesor sin comprometerse con los fines de sus clientes.

Los economistas utilitarios tratan de evitar este dilema suponiendo que los fines de todos son en realidad los mismos (al menos, en último término). Si los fines de todos son los mismos, entonces un economista, al demostrar que la política A no puede llevar al objetivo O, está justificado para decir que A es una “mala” política, pues todos valoran A como medio para alcanzar O. Luego, si dos grupos discuten sobre el control de precios, el utilitarista tiende a suponer que las consecuencias demostradas de los controles de precios máximos (escasez, cortes de servicio, etc.) harán mala la política desde el punto de vista de los defensores de la legislación. Aun así, los partidarios pueden defender los controles de precios por otras razones (apego al poder, construcción de una maquinaria política y su consecuente mando, deseo de dañar a las masas, etc.). Es ciertamente optimista suponer que todos tienen los mismos fines y por tanto el atajo utilitarista hacia concusiones políticas es asimismo inadecuado[312].

Si el economista como tal debe ser neutral, ¿le queda espacio para pronunciarse sobre cuestiones de política pública? En un examen superficial, parecería que no, pero esta misma obra testimonia lo contrario. Sucintamente, el economista neutral puede hacer dos cosas: (1) puede realizar una crítica praxeológica de programas éticos inconsistentes y sin sentido (como hemos tratado de demostrar en el capítulo anterior) y (2) puede explicar analíticamente las múltiples consecuencias de los diferentes sistemas políticos y métodos de intervención gubernamental. En la primera tarea, hemos visto que muchas críticas importantes al mercado son inconsistentes o no tienen sentido, al tiempo que los intentos de probar los mismos errores en relación en los pilares éticos de una sociedad libre se han demostrado falsos.

En el último papel, el economista puede hacer mucho. Puede analizar las consecuencias del libre mercado y de diversos sistemas de intercambio coaccionado y obstaculizado. Una de las conclusiones de este análisis sería que el libre mercado puro maximiza la utilidad social, porque todos los participantes en el mercado se benefician de su participación voluntaria. En el libre mercado, todos ganan; la ganancia de uno es, de hecho, precisamente la consecuencia de hacer ganar a otros. Cuando se obliga a un intercambio (cuando intervienen criminales o gobiernos), por el contrario, un grupo gana a costa de otros. En el libre mercado, todos ganan de acuerdo con su valor productivo en satisfacer los deseos del consumidor. Bajo la distribución del Estado, cada uno gana en proporción a lo que puede rapiñar de los productores. El mercado es una relación interpersonal de paz y armonía; el estatismo es una relación de guerra y conflicto entre castas. No solo las ganancias en el libre mercado se corresponden con la productividad, sino también la libertad permite un mercado cada vez mayor, con una mayor división del trabajo, inversión para satisfacer deseos futuros y aumento de los niveles de vida. Además, el mercado permite usar el ingenioso cálculo capitalista, un cálculo necesario para la asignación eficiente y productiva de los factores de producción. El socialismo no puede calcular y por tanto debe, o bien tornar a una economía de mercado o volver a un nivel primitivo de vida tras acabar, mediante su agotamiento, con la estructura preexistente de capital. Y cualquier mezcla intermedia de propiedad pública o intervención en el mercado distorsiona la asignación de recursos e introduce espacios aislados de caos en el cálculo económico. La fiscalidad del gobierno y las concesiones de privilegios monopolísticos (que adoptan formas sutiles) obstaculizan los ajustes del mercado y rebajan los niveles de vida en general. La inflación gubernamental no solo debe perjudicar a la mitad de la población para beneficiar a la otra mitad, sino también puede llevar a una depresión en el ciclo económico o al colapso de la moneda.

No podemos resumir aquí todos los análisis de este volumen. Basta con decir que además de la verdad praxeológica de que (1) bajo un régimen de libertad, todos ganan, mientras que (2) en el estatismo algunos ganan (X) a costa de otros (Y), podemos decir algo más. Porque no en todos estos caso X es un ganador neto. Las consecuencias indirectas a largo plazo de este privilegio estatal redundarán en lo que generalmente se consideraría su perjuicio (la disminución de los niveles de vida, consumo de capital, etc.). En resumen, las ganancias explotadoras de X son claras y obvias para todos. Sin embargo, sus futuras pérdidas solo pueden percibirse mediante razonamiento praxeológico. Una función primaria del economista es aclarar esta a todos los potenciales X del mundo. No se uniría a algunos economistas utilitaristas diciendo que esto está zanjado y que, como todos estamos de acuerdo en los fines últimos, X se vería obligado a cambiar su posición y apoyar una sociedad libre. Puede sin duda concebirse que las preferencias temporales de X, o su amor por el poder o la sumisión, le lleven por el camino de la explotación estatal, incluso aunque conozca las consecuencias. En resumen, el hombre que acepta la opresión ya conoce las consecuencias inmediatas y directas. Cuando la praxeología le informa acerca de las consecuencias a largo plazo, esta información puede generalmente considerarse dentro de las razones contra la acción. Pero, asimismo, puede no ser suficiente para afectar a las razones. Además, algunos pueden preferir esas consecuencias a largo plazo. Así, el director de la Oficina de Administración de Precios que descubre que los controles de precios máximos llevan a desabastecimientos puede (1) decir que los desabastecimientos son malos y renunciar; (2) decir que los desabastecimientos son malos, pero dar mayor peso a otras consideraciones, como el amor al poder o a la sumisión o sus preferencias temporales o (3) creer que los desabastecimientos son buenos, ya sea por odio a otros o por tener una ética ascética. Y desde la perspectiva de la praxeología, cualquiera de estas posturas puede adoptarse sin que haya que negársela.

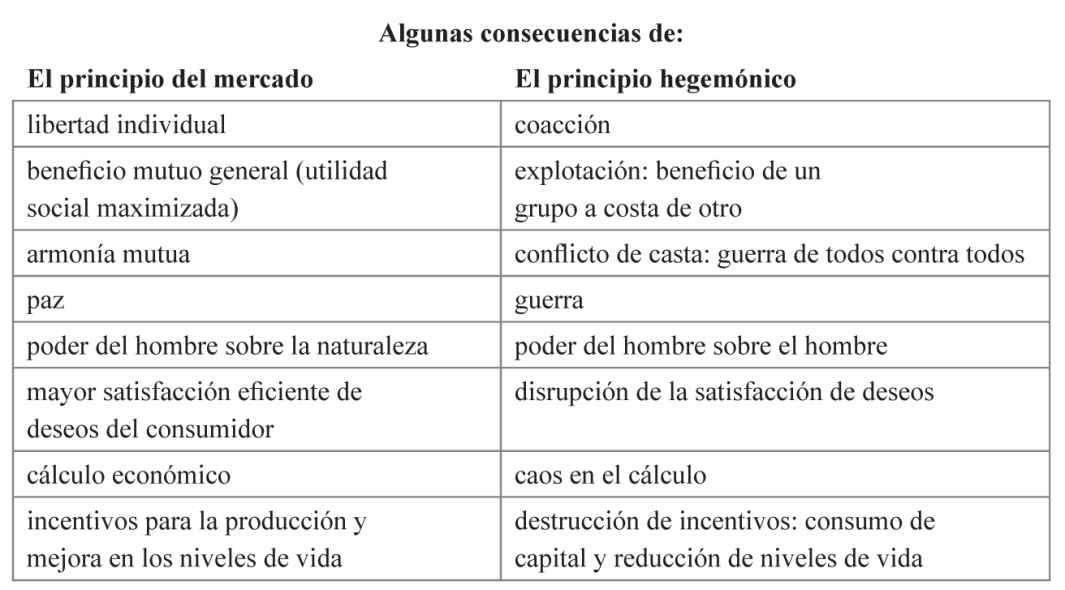

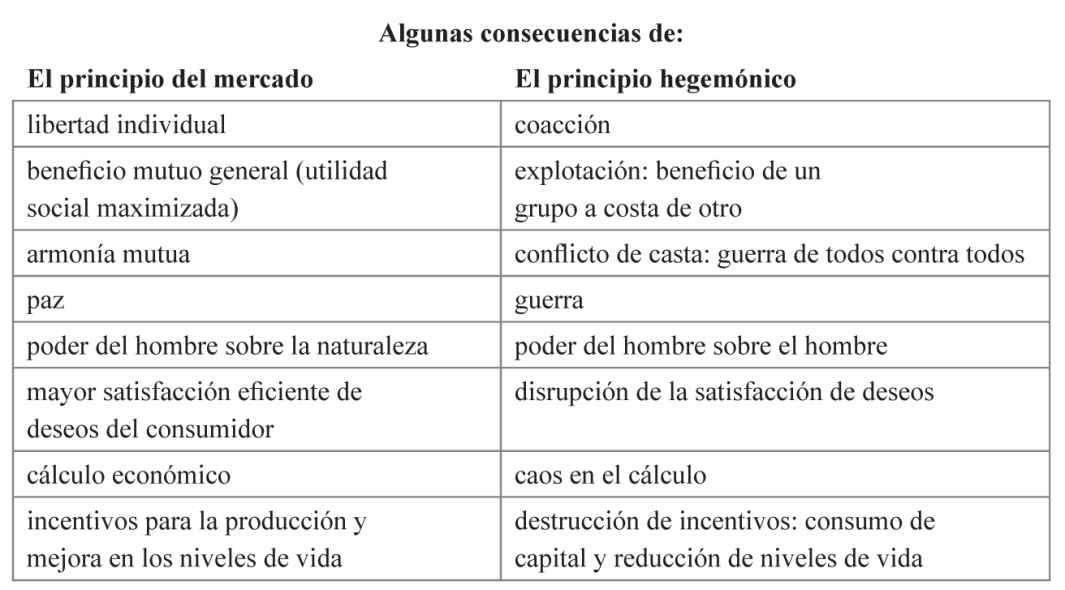

El análisis praxeológico comparativo de sistemas político-económicos puede resumirse globalmente en la siguiente tabla:

Sin duda el lector preguntará: ¿Cómo pueden reducirse los distintos sistemas a un esquema dicotómico tan simple? ¿Esto no distorsiona enormemente la rica complejidad de los sistemas políticos? Por el contrario, esta dicotomía es esencial. Nadie discute el hecho de que, históricamente, los sistemas políticos han diferido en grado, de que nunca ha habido ejemplos puros del principio hegemónico o del mercado. Pero estas mezclas solo pueden analizarse separando sus componentes, sus distintas variedades de los dos principios polares. En la Isla de Crusoe y Viernes hay básicamente dos tipos de relaciones o intercambios interpersonales: el libre o voluntario y el coaccionado o hegemónico. No hay otro tipo de relación social. Cada vez que se produce un acto unitario pacífico y libre de intercambio, se ha puesto en marcha el principio del mercado; cada vez que un hombre obliga a un intercambio bajo la amenaza de violencia, ha operado el principio hegemónico. Todos los grados de violencia son mezclas de estos dos elementos primarios. Cuanto más prevalezca el principio de mercado en una sociedad, mayor será por tanto la libertad de esa sociedad y su prosperidad. Cuanto más abunde el principio hegemónico, mayor será el grado de esclavitud y pobreza.

Hay otra razón para que este análisis polarizado resulte apropiado. Es una peculiaridad de la hegemonía que cada intervención coactiva en asuntos humanos genera nuevos problemas que llevan a elegir: rechazar la intervención inicial o añadir otra. Es esta característica la que hace que cualquier economía mixta resulte inherentemente inestable, tendiendo siempre hacia uno u otro de los polos opuestos: la libertad pura o el estatismo total. No es suficiente con replicar que, en todo caso, el mundo siempre se ha encontrado en una situación intermedia, así que por qué preocuparse. Lo que pasa es que no hay ninguna zona intermedia estable, a causa de los problemas propios que crea (sus propias “contradicciones internas”, que diría un marxista). Y el resultado de estos problemas es que se empuja a la sociedad inexorablemente hacia una dirección u otra. De hecho, todos reconocen los problemas, independientemente de su sistema de valores o los medios que proponga para afrontar la situación.

¿Qué pasa si se establece el socialismo? Tampoco así se alcanza la estabilidad, a causa de la pobreza, el caos en el cálculo económico, etc. que trae el socialismo. El socialismo puede continuar durante mucho tiempo, si, igual que en un sistema primitivo de castas, la gente cree que el sistema es de origen divino o si el socialismo parcial e incompleto de uno o unos pocos países pueden apoyarse en el mercado extranjero para sus cálculos. ¿Significa todo esto que la economía libre pura es el único sistema estable? Praxeológicamente, sí. Psicológicamente, es dudoso. El mercado sin trabas está libre de problemas económicos que él mismo pueda crear: genera la mayor abundancia en relación con el control que el hombre tenga con la naturaleza en cada momento. Pero quienes anhelan el poder sobre su prójimo, o quienes desean oprimir a otros, así como quienes no entienden la estabilidad praxeológica del libre mercado bien pueden hacer que la sociedad vuelva al camino hegemónico.

Volviendo a la naturaleza acumulativa de la intervención, podemos citar como ejemplo clásico el programa rural moderno en Estados Unidos. En 1929, el gobierno empezó a apoyar artificialmente los precios de algunos productos agrícolas y ganaderos por encima del precio de mercado. Por supuesto, esto generó excedentes no vendidos de estos productos, agravados por el hecho de que los granjeros dejaron de producir en otras líneas para entrar en los campos con altos precios garantizados. Así, el consumidor pagaba por cuatro vías: primero en impuestos para subvencionar a los granjeros, una segunda vez en precios más altos de los productos de granja, una tercera en los excedentes desperdiciados y la cuarta con la privación de productos desaparecidos de las líneas de producción sin subsidio. Pero los excedentes agrarios eran un problema, reconocido como tal por gente con todo tipo de sistemas de valores. ¿Qué hacer? Podría haberse cancelado el programa rural, pero esa actuación difícilmente sería compatible con las doctrinas estatistas que generaron originalmente el programa de apoyo. Así que el siguiente paso fue fijar controles de producción máxima a los granjeros que producían los productos subvencionados. Los controles tuvieron que establecerse como cuotas para cada granja, basados en la producción de periodos base anteriores, lo que, por supuesto, fijó la producción rural en un molde que rápidamente quedó obsoleto. El sistema de cuotas reforzó a los granjeros ineficientes y limitó a los eficientes. Al pagarles en la práctica por no producir ciertos productos (que paradójicamente han sido invariablemente los que el gobierno considera como “esenciales”), los granjeros naturalmente pasaron a producir otros. Los precios más bajos de estos generaron el mismo clamor en favor de apoyarlos. El siguiente plan, de nuevo consecuencia de la lógica estatista, fue evitar estos cambios embarazosos de producción mediante la creación de un “banco de tierras”, donde el gobierno pagaba al granjero para asegurarse de que el terreno quedaba completamente improductivo. Esta política privaba a los consumidores incluso de los productos rurales sustitutivos. El resultado del banco de tierras era fácilmente predecible. Los granjeros pusieron en el banco sus peores tierras y cultivaron las restantes más intensivamente, aumentando así enormemente su producción en las tierras mejores y continuando igual el problema de los excedentes. La principal diferencia fue que los granjeros recibieron así cheques por no producir nada.

La lógica acumulativa de la intervención se muestra en muchas otras áreas. Por ejemplo, el subsidio gubernamental a los pobres aumenta la pobreza y el desempleo y estimula a los beneficiarios a multiplicar su descendencia, intensificando así el problema que el gobierno pretende curar. La ilegalización gubernamental de las drogas aumenta enormemente su precio, empujando a los adictos a la delincuencia para obtener dinero.

No hay necesidad de multiplicar los ejemplos: pueden encontrarse en todas las fases de la intervención del gobierno. Se trata de que la economía del libre mercado forma una especie de orden natural, de forma que cualquier irrupción intervencionista crea, no solamente desorden, sino además la necesidad de derogarla o de acumular desorden al tratar de combatirla. En resumen, Proudhon fue sagaz cuando escribió que “La libertad es la madre, no la hija, del orden”. La intervención hegemónica sustituye ese orden por el caos.

Así son las leyes que la praxeología ofrece a la raza humana. Constituyen un dúo de consecuencias: la actuación de principio del mercado y del principio hegemónico. El primero genera armonía, libertad, prosperidad y orden; el segundo produce conflictos, coacción, pobreza y caos. Esas son las consecuencias de entre las que debe elegir la humanidad. En efecto, debe elegir entre la “sociedad del contrato” y la “sociedad del status”. En este punto, el praxeologista como tal se retira de la escena: el ciudadano (el ético) debe ahora escoger de acuerdo con los valores o principios éticos que prefiera.