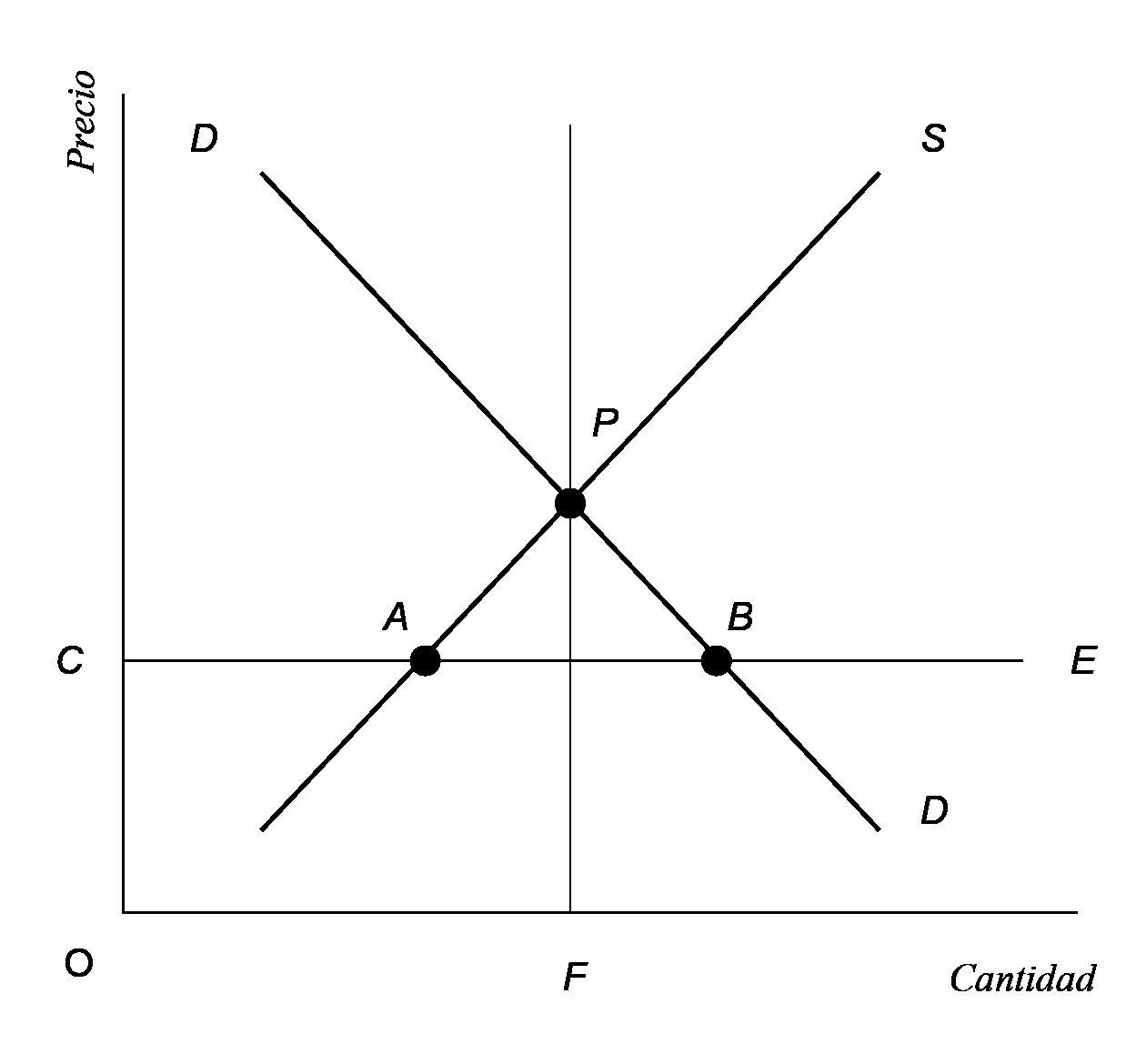

Figura 1. Efecto de un control de precios máximos

INTERVENCIÓN TRIANGULAR

Una intervención triangular, como hemos dicho, ocurre cuando el invasor obliga a un par de personas a hacer un intercambio y les prohíbe hacerlo. De esta forma, el que interviene puede prohibir la venta de un determinado producto o vender por encima o por debajo de cierto precio. Por tanto podemos dividir la intervención triangular en dos tipos: control de precios, que afecta a los términos del intercambio y control de productos, que afecta a la naturaleza del producto o del productor. El control de precios tendrá repercusiones en la producción y el control de los productos lo tendrá en los precios, pero los dos tipos de control tienen efectos diferentes y pueden diferenciarse de forma sencilla.

El interviniente puede establecer o bien un precio mínimo por debajo del que no se puede vender un producto o bien un precio máximo por encima del cual no puede venderse. Puede asimismo obligar a realizar una venta a un precio fijo. En cualquier caso, el control de precios será ineficaz o eficaz. Será inefectivo si la regulación no tiene influencia real en el precio de mercado. Así, supongamos que los automóviles se venden a unas 100 onzas de oro en el mercado. El gobierno dicta un decreto prohibiendo las ventas de autos por debajo de las 20 onzas de oro, bajo pena de violencia a quienes vulneren esta norma. Este decreto es, en el estado presente del mercado, completamente inefectivo y académico, pues no se vendería ningún coche por debajo de las 20 onzas. El control de precios solo produce trabajos irrelevantes para burócratas de la administración.

Por otro lado, el control de precios puede ser efectivo, es decir, puede cambiar el precio que tendría en el libre mercado. Digamos que el diagrama de la figura 1 muestra las curvas de oferta y demanda, respectivamente SS y DD, de los bienes.

Figura 1. Efecto de un control de precios máximos

FP es el precio de equilibrio en el mercado. Ahora asumamos que el regulador imponga un control sde precios máximo 0C, por encima del cual cualquier venta sería ilegal. En el precio de control, el mercado dejará de moverse y la cantidad demandada excederá a la cantidad ofertada en AB. Durante la escasez consiguiente, los consumidores acuden a comprar bienes que no están disponibles a ese precio. Algunos se quedarán sin ellos, otros deben acudir al mercado, que reaparece como “negro” o ilegal, pagando un plus por el riesgo de castigo que ahora deben soportar los vendedores. La característica principal de un precio máximo es la cola, las interminables filas para adquirir bienes que no son suficientes para que los reciban las personas que están al final de la cola. La gente inventa todo tipo de subterfugios buscando desesperadamente llegar al punto de equilibrio marcado por el mercado. Negocios bajo capa, sobornos, favoritismo para antiguos clientes, etc., son características inevitables de un mercado restringido por el precio máximo[70].

Debe advertirse que, aunque las existencias de un bien estén congeladas en el futuro previsible y la línea de oferta sea vertical, seguirá apareciendo esta escasez artificial y son aplicables todas estas consecuencias. Cuanto más “elástica” sea la oferta, es decir, cuantos más recursos desaparezcan de la producción, más se agravará, ceteris paribus, la escasez. Si el control de precios es “selectivo”, es decir, se impone a uno o a pocos productos, la economía no se verá tan dislocada como ante un máximo general, pero la escasez artificial creada en ese tipo de productos será aun más acusada, ya que los emprendedores e intermediarios pueden dedicarse a la producción y venta de otros productos (preferentemente, los sustitutivos). El precio de los sustitutivos subirá a medida que el “exceso” de demanda se canaliza en su dirección. A la luz de este hecho, la razón habitual de gobierno para controles selectivos de precios (“debemos imponer controles en este producto mientras haya escasez de oferta”) resulta ser un error casi ridículo. Pues la verdad es precisamente la contraria: el control de precios crea una escasez artificial del producto, que continúa mientras exista el control; de hecho, empeora al tiempo que los recursos continúan desviándose hacia otros productos.

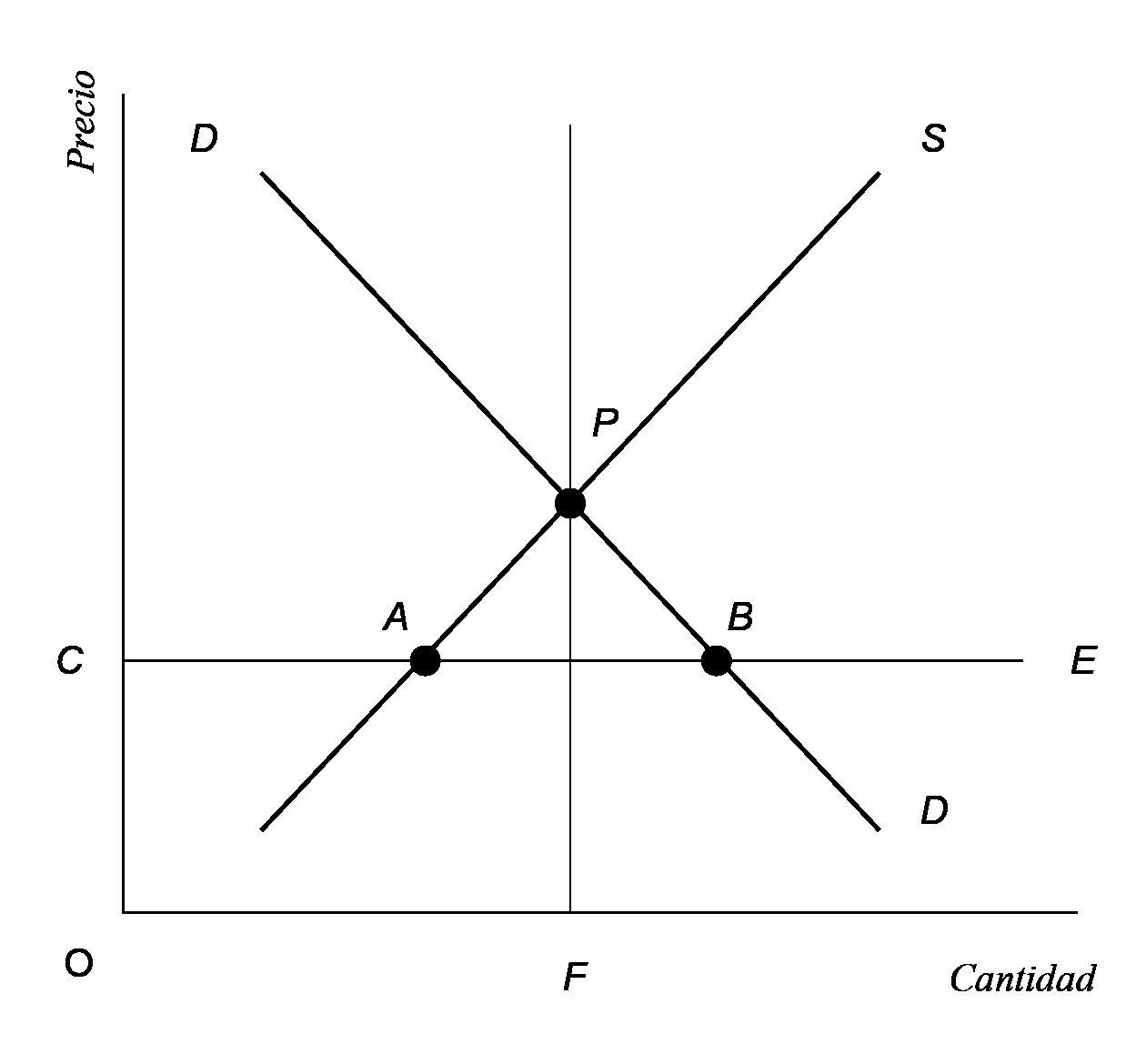

Antes de investigar más los efectos de un máximo general de precios, analicemos las consecuencias de un control de precios mínimos, es decir, la imposición de un precio por encima del fijado por el libre mercado. Puede representarse como la figura 2.

Figura 2. Efecto de un control de precios mínimos

DD y SS son las curvas de demanda y oferta respectivamente. 0C es el control de precios y FP el precio de equilibrio del mercado. En 0C, la cantidad demandada es menos que la ofertada, en la cantidad AB. Por tanto, mientras que el efecto de un precio máximo es crear una escasez artificial, un precio mínimo crea un excedente no vendido. El excedente existiría incluso si la línea SS fuera vertical, pero una oferta más elástica, ceteris paribus, agravaría el excedente. De nuevo, el mercado deja de moverse. El precio artificialmente alto atrae recursos a este campo, mientras que, al mismo tiempo, desanima la demanda de compradores. Bajo un control selectivo de precios, los recursos abandonarán otros campos, donde hubieran servido mejor a sus propietarios y a los consumidores, y se trasladarán a este, donde se sobreproducirán y causarán pérdidas.

Así se explica cómo la intervención, al alterar el mercado, causa pérdidas a los emprendedores. Los emprendedores operan basándose en ciertos criterios: precios, tipos de interés, etc., establecidos por el libre mercado. La alteración interventora en estos criterios destruye los ajustes y genera pérdidas, además de asignar incorrectamente recursos para satisfacer los deseos de los consumidores.

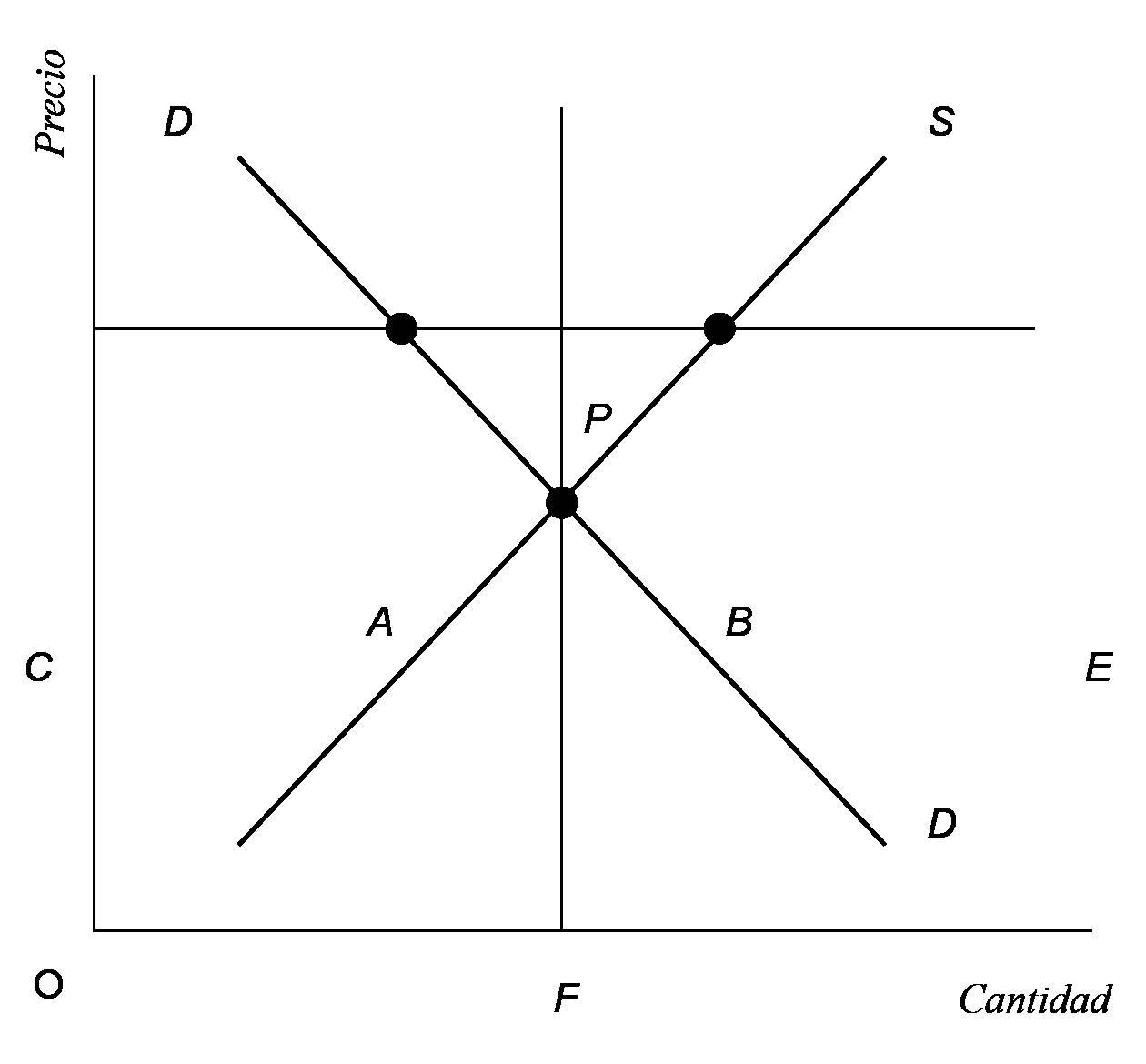

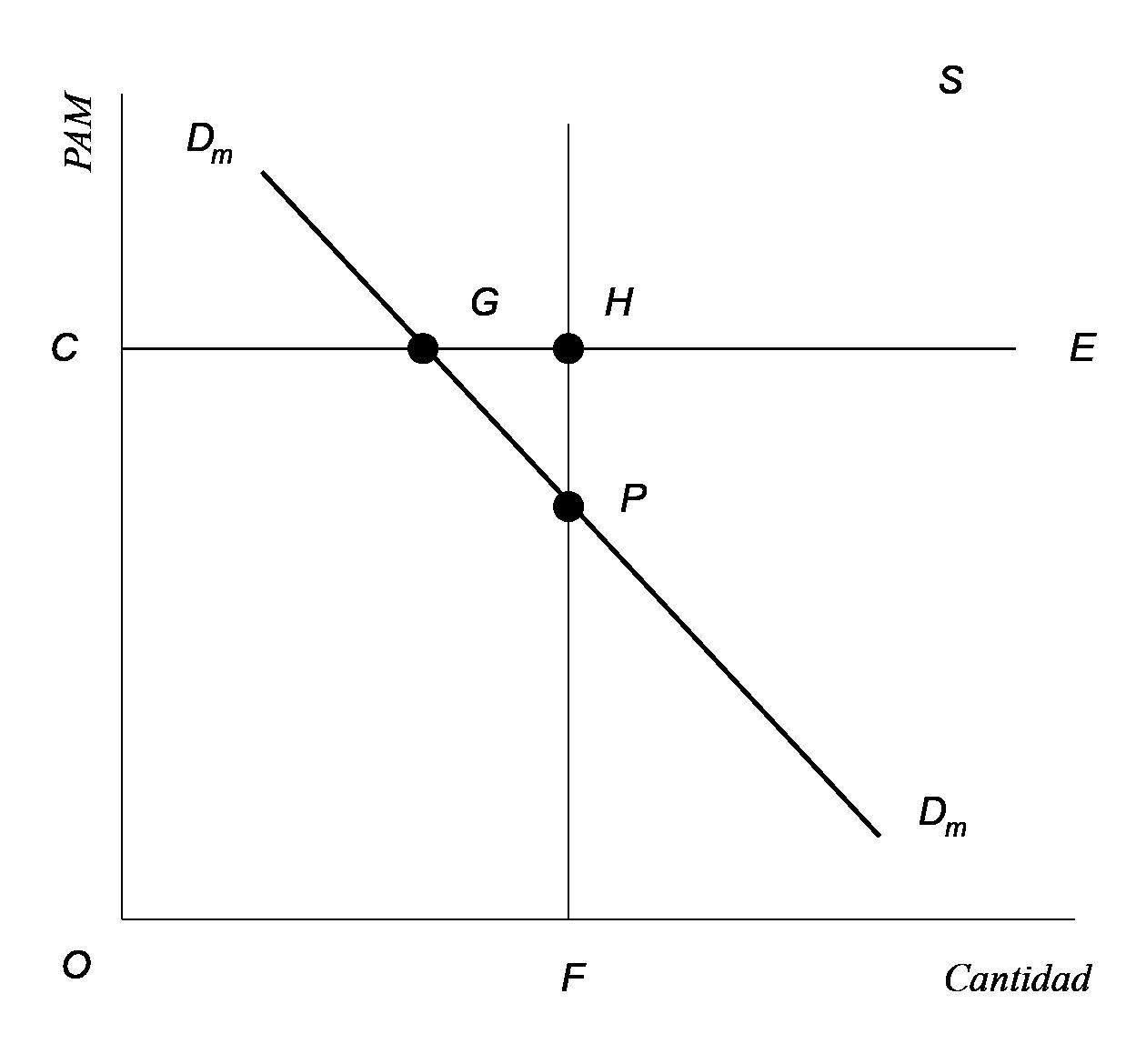

En general, un precio máximo general disloca toda la economía y niega a los consumidores disfrutar de los sustitutivos. Los precios máximos generales se imponen normalmente con propósito declarado de “evitar la inflación”, siempre al tiempo que el gobierno infla la moneda. Los precios máximos generales equivalen a imponer un mínimo en el poder adquisitivo de la unidad monetaria, el PAM (ver la figura 3).

Figura 3. Efecto de precio máximo general

0F es la existencia de dinero en la sociedad; DmDm la demanda social de dinero; FP es el PAM (poder adquisitivo de la unidad monetaria) de equilibrio. Un PAM mínimo impuesto por encima del de mercado (0C) afecta al “mecanismo” del mercado. En 0C las existencias de dinero excede al dinero demandado. En consecuencia, la gente posee una cantidad de dinero GH como “excedente no vendido”. Intentan vender su dinero comprando bienes, pero no pueden hacerlo. Su dinero está anestesiado. En la medida en que el precio máximo general del gobierno se sostenga, una parte del dinero de la gente se convierte en inútil, ya que no puede intercambiarse. Pero inevitablemente se produce un lío monumental, ya que cada uno espera que su dinero pueda usarse[71]. Es inevitable que abunden los favoritismos, las colas, los sobornos, etc., así como una gran presión hacia el mercado “negro” (es decir, el mercado) para dar una salida al excedente de dinero.

Un precio mínimo general es equivalente a un control máximo sobre el PAM. Así se genera una demanda insatisfecha y excesiva de dinero por encima de las existencias disponibles, específicamente, en forma de existencias de bienes sin vender en todos los campos.

Los principios de control de precios máximos y mínimos aplican a todos los precios, sean del tipo que sean: bienes de consumo, de capital, terrenos o mano de obra o al “precio” del dinero en términos de otros bienes. Aplican, por ejemplo, a las leyes de salarios mínimos. Cuando una ley de salario mínimo se hace efectiva, eso es, impone un salario por encima del valor de mercado de un tipo de labor (por encima del producto del valor marginal descontado del trabajador), la oferta de mano de obra excede a la demanda y este “excedente no vendido” de mano de obra significa desempleo masivo involuntario. Un salario mínimo selectivo, no general, crea desempleo en determinadas industrias y tiende a perpetuar esas bolsas de paro al atraer trabajadores hacia los salarios más altos. Se acaba obligando a los trabajadores a dedicarse a labores peor remuneradas y de menor valor productivo. El resultado es el mismo independientemente de que el salario mínimo efectivo lo imponga el Estado o un sindicato.

Nuestro análisis de los efectos del control de precios aplica también, como ha demostrado Mises brillantemente, al control del precio de una moneda respecto de otra (“tipo de cambio”)[72]. Esto se apreciaba parcialmente en la Ley de Gresham, pero pocos se han dado cuenta de que esta Ley es sencillamente un caso especial de la ley general del efecto de los controles de precios. Quizá este fallo se deba a la equívoca formulación de la Ley de Gresham, que normalmente se enuncia así: “El dinero malo pone al dinero bueno fuera de circulación”. Tomado literalmente, es una paradoja que viola la regla general del mercado de que los mejores métodos para satisfacer a los consumidores tienden a imponerse sobre los peores. Incluso quienes generalmente defienden el libre mercado han usado esta frase para justificar el monopolio del Estado sobre acuñación de oro y plata. En realidad la Ley de Gresham debería escribirse así: “El dinero sobrevalorado por el Estado pondrá al dinero infravalorado por el Estado fuera de circulación”. Siempre que el Estado fija un valor o precio arbitrario para una moneda en relación con otra, establece en el fondo un control efectivo de precios mínimos en una y un control de precios máximos en la otra, estableciendo la relación de “precios” entre sí. Esta fue, por ejemplo, la esencia del bimetalismo. Bajo el bimetalismo, una nación reconoce al oro y la plata como monedas, pero fija un precio o tasa de intercambio arbitrario entre ellos. Cuando este precio arbitrario difiere, como tiene que ocurrir, del precio de mercado (y esa discrepancia es cada vez más probable que ocurra según pasa el tiempo y cambia el precio del libre mercado, a la vez que el precio arbitrario del gobierno permanece igual), una moneda queda sobrevalorada y otra infravalorada por el gobierno. Así, supongamos que un país utiliza oro y plata como monedas y establece una relación de 16 onzas de plata por una de oro. El precio de mercado, que tal vez fuera de 16:1 en el momento del control de precios, cambia posteriormente a 15:1. ¿Qué ocurre? Ahora la plata está arbitrariamente infravalorada por el gobierno y el oro arbitrariamente sobrevalorado. En otras palabras se fuerza a la plata a ser más barata de lo que realmente es en términos de oro en el mercado y el oro se fuerza a ser más caro de lo que realmente es en términos de plata. El gobierno ha impuesto un precio máximo a la plata y un precio mínimo al oro, en sus términos respectivos.

Ahora se producen los mismos efectos que en cualquier control efectivo de precios. Con un precio máximo para la plata (y un precio mínimo para el oro), la demanda de plata a cambio de oro excede la demanda de oro a cambio de plata. El oro empieza a demandar plata en excedentes no vendidos, mientras que la plata se convierte en escasa y desaparece de la circulación. La plata se traslada a otro país o área donde pueda intercambiarse al precio de libre mercado y el oro, a su vez, entra en el país. Si el bimetalismo fuera mundial, la plata desaparecería en el mercado “negro” y los intercambios oficiales o públicos se harían solo en oro. Por tanto, ningún país puede mantener en la práctica un sistema bimetalista, pues una moneda siempre estará sobre o infravalorada en términos de la otra. La sobrevalorada desplazará siempre de la circulación a la infravalorada.

Es posible cambiarse, mediante un decreto gubernamental, de dinero en especie a papel moneda fiduciario. En realidad, casi todos los gobiernos del mundo lo han hecho así. En consecuencia cada país ha sido limitado a su propia moneda. En un mercado libre, cada moneda fiduciaria tendería a intercambiarse con otras de acuerdo con las fluctuaciones de sus respectivas paridades de poder adquisitivo. Sin embargo, supongamos que la divisa X tiene una valoración arbitraria fijada por su gobierno en su tipo de cambio con la divisa Y. Así, supongamos que cinco unidades de X se cambian por una unidad de Y en el mercado libre. Ahora supongamos que el País X sobrevalora artificialmente su divisa y establece un tipo de cambio fijo de tres X por una Y. ¿Qué pasaría? Se ha fijado un precio mínimo para X en relación con Y y un precio máximo para Y en relación con X. En consecuencia, la gente corre a cambiar divisas X por divisas Y a este precio barato para Y y así beneficiarse del mercado. Hay una demanda excesiva de Y en relación con X y un excedente de X en relación con Y. Así se explica esa supuestamente misteriosa “escasez de dólares” que se extendió por Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Todos los gobiernos europeos sobrevaloraron sus divisas nacionales en relación con los dólares estadounidenses. Como consecuencia del control de precios, los dólares escasearon en relación con las divisas europeas y abundaban estos últimos, en búsqueda de dólares, que no conseguían encontrar.

Otro ejemplo de control de precios de los tipos de cambio se aprecia en el clásico problema de monedas nuevas frente a monedas gastadas. De aquí nace la costumbre de acuñar las monedas con algún nombre que designe su peso en especie en alguna unidad de medida. Para “simplificar” las cosas los gobiernos acaban decretando que las monedas gastadas sean de igual valor que las recién acuñadas de igual denominación[73]. Así, supongamos que una moneda de plata de 20 onzas se declarara de igual valor que una moneda gastada que ahora pesase 18 onzas. Lo que pasa es un efecto inevitable del control de precios. El gobierno ha infravalorado arbitrariamente las nuevas monedas y sobrevalorado las viejas. Las nuevas monedas son demasiado baratas y las viejas demasiado caras. En consecuencia, las nuevas monedas desaparecen rápidamente de la circulación hacia el extranjero o escondidas en casa y las monedas gastadas inundan el país. Esto acaba siendo desalentador para las cecas estatales, que no pueden mantener monedas en circulación, sin que importe cuántas acuñen[74].

Los efectos chocantes de la Ley de Gresham se deben en parte a un tipo de intervención adoptada por casi todos los gobiernos: las leyes de curso legal. En cualquier momento hay en la sociedad un volumen pendiente de contratos de deuda impagados, que representan transacciones crediticias iniciadas en el pasado y que se prevé que se completen en el futuro. Es responsabilidad de las agencias judiciales hacer valer estos contratos. Por costumbre, en la práctica se tiende a estipular en el contrato que el pago se hará en “dinero”, sin especificar en qué moneda. Los gobiernos han aprobado así leyes de curso legal, designando de manera arbitraria qué se entiende por “dinero” aun cuando los acreedores y deudores querrían establecer otra cosa. Cuando un Estado decreta como dinero algo distinto de lo que las partes de una transacción tienen en mente, se ha llevado a cabo una intervención, y empiezan a aparecer las consecuencias de la Ley de Gresham. En concreto, supongamos la existencia del sistema bimetálico mencionado más arriba. Cuando se hicieron los contratos originales, el oro valía 16 onzas de plata, ahora solo vale 15. Aun así, las leyes de curso legal especifican que el dinero es el equivalente a 16:1. Como consecuencia de estas leyes, todo el mundo paga en el oro sobrevalorado. Las leyes de curso legal refuerzan las consecuencias del control de tipos de cambio y los deudores han obtenido un privilegio a costa de sus acreedores[75].

Las leyes de usura son otra forma de control de precios que juega con el mercado. Estas leyes marcan máximos legales en los tipos de interés, declarando ilegales las transacciones a tipos superiores. La cantidad y proporción de ahorro y el tipo de interés del mercado vienen determinados principalmente por los tipos de preferencia temporal de los individuos. La aplicación de una ley de usura actúa como otros máximos, induciendo escasez en el servicio. Pues la preferencias temporales (y por tanto el tipo de interés “natural”) permanecen igual. El hecho de que este tipo de interés sea ahora ilegal significa que los ahorradores marginales (aquellos cuyas preferencias temporales sean más altas) dejen de ahorrar y disminuya la cantidad de ahorro e inversión en la economía. Esto ocasiona menor productividad e inferiores niveles de vida en el futuro. Alguna gente deja de ahorrar, otros llegan a derrochar y consumir su capital. El grado en que esto se produce depende de la efectividad de las leyes de usura, es decir, hasta qué punto dificultan y distorsionan las relaciones voluntarias de mercado.

Las leyes de usura se diseñan, al menos aparentemente, para ayudar al prestatario, particularmente al de mayor riesgo, al que se “fuerza” a pagar altos tipos de interés para compensar el riesgo adicional. Aun así, son precisamente esos prestatarios los más perjudicados por las leyes de usura. Si el máximo legal no es demasiado bajo, no habrá una disminución seria en el ahorro agregado. Pero el máximo está por debajo del tipo de mercado para los prestatarios con mayor riesgo (donde el componente emprendedor de los intereses es mayor) y por tanto se ven privados de toda capacidad crediticia. Cuando el interés es voluntario, el prestamista será capaz de cargar intereses muy altos en sus préstamos y así cualquiera podría pedir prestado si pagas el precio. Donde se controla el interés, muchos posibles prestatarios se ven privados completamente de crédito[76].

La leyes de usura no solo disminuyen los ahorros disponibles para crédito e inversión, sino también crean una “escasez” artificial de crédito, una condición perpetua allí donde hay una demanda excesiva de crédito al tipo legal. En lugar de ir a los más capaces y eficientes, el crédito tendrá, por tanto, que “racionarse” por parte de los prestamistas en alguna forma artificial y no económica.

Aunque hayan sido raras las ocasiones en que un gobierno imponga tipos mínimos de interés, su efecto es similar al del control máximo de tipos. Pues cuando caen las preferencias temporales y los tipos de interés, esta condición se refleja en un aumento del ahorro y la inversión. Pero cuando el gobierno impone un mínimo legal, el tipo de interés no puede caer y la gente no será capaz de sostener la inversión incrementada, que empujaría hacia arriba los precios de los factores. Por tanto, los tipos mínimos de interés también estrangulan el crecimiento económico e impiden un aumento del nivel de vida. Los prestatarios marginales se verían así fuera del mercado y privados de crédito.

En tanto en cuanto el mercado se reafirma a sí mismo, el tipo de interés del préstamo será mayor para compensar el riesgo añadido de arresto bajo leyes de usura.

Para resumir nuestro análisis sobre los efectos de los controles de precios: Directamente, la utilidad de al menos una serie de individuos que intercambian se verá perjudicada por el control. Un análisis más detallado revela que los efectos ocultos, pero ciertos, son dañar a un importante número de personas que habían pensado que ganarían utilidad mediante los controles impuestos. El objetivo declarado de un control de precios máximos es beneficiar al consumidor asegurando su oferta a un precio inferior, pero el resultado objetivo es impedir que muchos consumidores puedan adquirir el bien. El objetivo declarado de un control de precios mínimos es asegurar precios más altos a los vendedores, pero el efecto será impedir que muchos vendedores vendan sus excedentes. Además, los controles de precios distorsionan la producción y la asignación de recursos y factores en la economía, perjudicando así a buena parte de los consumidores. Y no debemos olvidar el ejército de burócratas que debe financiarse mediante la subsiguiente intervención en los impuestos y que debe administrar y aplicar la multitud de regulaciones. Por sí mismo, este ejército quita trabajadores de labores productivas y los carga sobre las espaldas de los restantes productores, beneficiando por tanto a los burócratas, pero perjudicando al resto de la gente. Por supuesto, esto es el resultado de establecer un ejército de burócratas para cualquier propósito intervencionista.

Otra forma de intervención triangular es interferir directamente en la naturaleza de la producción, en lugar de en los términos del intercambio. Esto ocurre cuando el gobierno prohíbe cualquier producción o venta de cierto producto. La consecuencia es perjudicar a todas las partes afectadas: a los consumidores, que pierden utilidad porque no pueden comprar el producto y satisfacer sus deseos más urgentes, y los productores a los que se les prohíbe ganar una mayor remuneración en este campo y deben así contentarse con ganancias inferiores en otro lugar. Esta pérdida no afecta tanto a los emprendedores, que ganan por los ajustes efímeros, o a los capitalistas, que tienden a ganar un tipo de interés uniforme en cualquier área económica, como a los trabajadores y a los terratenientes, que deben aceptar menores ingresos permanentemente. Por tanto, los únicos que se benefician de esta regulación son los propios burócratas del gobierno, en parte por los trabajos que creados por la regulación y financiados vía impuestos y quizá también por la satisfacción de someter a otros y ejercer su poder coactivo sobre ellos. Mientras que en el control de precios se podría al menos sugerir una defensa prima facie de que algunos de los que intercambian (productores o consumidores) se ven beneficiados, no puede hacerse esa defensa para la prohibición, donde ambas partes, productores y consumidores, invariablemente pierden.

Por supuesto, en muchos casos de prohibición de productos, aparecen presiones inevitables para que el mercado se restablezca ilegalmente, como mercado “negro”. Igual que en el caso del control de precios, un mercado negro crea dificultades a causa de su ilegalidad. La oferta de productos será más escasa y su precio mayor, para compensar a los fabricantes el riesgo que supone violar la ley y cuanto más estrictas sean las prohibiciones y las sanciones, más escasos serán los productos y mayor su precio. Además, la ilegalización entorpece el proceso de distribución de información a los consumidores acerca de la existencia del mercado (p. ej., mediante publicidad). En consecuencia, la organización del mercado será mucho menos eficiente, el servicio al consumidor empeorará su calidad y los precios serán de nuevo más altos que bajo un mercado legal. La prima por el secreto del mercado “negro” también actúa contra los negocios a gran escala, que normalmente serán más visibles y por tanto más vulnerables a la aplicación de la ley. Así se pierden la ventajas de la organización eficiente a gran escala, dañando al consumidor y elevando los precios a causa de la disminución de la oferta[77]. Paradójicamente, la prohibición puede servir como una forma de conceder un privilegio monopolístico a los mercaderes negros, que son emprendedores esencialmente distintos de los que tienen éxito en un mercado legal. Pues en el mercado negro, las ganancias se acumulan por la habilidad para transgredir la ley o para sobornar a los funcionarios de la administración.

Hay varios tipos de prohibiciones. Hay una prohibición absoluta, en la que el producto es completamente ilegal. Hay asimismo formas de prohibición parcial: un ejemplo es el racionamiento, en el que el consumo más allá de cierta cantidad está prohibido por el Estado. El efecto evidente del racionamiento es dañar a los consumidores y rebajar el nivel de vida de todos. Como el racionamiento marca máximos legales en bienes concretos de consumo, también distorsiona los patrones de gasto de los consumidores. Los bienes no racionados, o menos estrictamente racionados, se compran más, aunque los consumidores hubieran preferido comparar más bienes de los racionados. Así, el gasto del consumidor se cambia coercitivamente de los recursos más fuertemente racionados a los menos. Además, los tickets de racionamiento introducen un nuevo tipo de cuasi moneda, las funciones del dinero en el mercado se mutilan y atrofian y reina la confusión. La función principal del dinero es su compra por los productores y su gasto por los consumidores, pero, bajo el racionamiento, los consumidores no pueden hacer uso completo de su dinero y se impide el uso de sus dólares para dirigir y asignar factores de producción. Deben asimismo utilizar tickets de racionamiento arbitrariamente diseñados y distribuidos: un modelo ineficiente de doble moneda. Se distorsiona particularmente el patrón de gasto del consumidor y, como los tickets de racionamiento normalmente son no transferibles, la gente que no quiera la marca X no podrá intercambiar esos cupones por bienes que otros no quieran[78].

Prioridades y asignaciones del gobierno son otros tipos de prohibición, así como otra forma de entrometerse en el sistema de precios. Se impide que los compradores eficientes obtengan bienes, al tiempo que los ineficientes descubren que pueden adquirir una plétora de ellos. No se permite a las empresas eficientes ofrecer más por los factores o recursos que a las ineficientes; las empresas eficientes, en la práctica, se paralizan y se subsidia a las ineficientes. Básicamente, las prioridades del gobierno introducen de nuevo otra forma de doble moneda.

Las leyes de horarios máximos imponen ocio obligatorio y prohíben trabajar. Hay un ataque directo a la producción, dañando al trabajador que quiere trabajar, reduciendo sus ingresos y rebajando los niveles de vida de toda la sociedad[79]. Las leyes de conservación, que igualmente impiden la producción y generan niveles de vida más bajos, se estudiarán más en detalle más adelante. De hecho, las concesiones de monopolios de privilegios comentadas en la siguiente sección son también prohibiciones, ya que conceden privilegios de producción a algunos, prohibiéndola a otros.

En lugar de hacer absoluta la prohibición del producto, el gobierno puede prohibir la producción y venta, excepto a cierta empresa o empresas. Así que estas empresas están especialmente privilegiadas por el gobierno para dedicarse a una línea de producción y, por tanto, este tipo de prohibición es una concesión de un privilegio especial. Si se concede a una persona o empresa, es un monopolio; si se concede a varias personas o empresas, es un cuasi monopolio u oligopolio. Ambos tipos de concesión pueden calificarse de monopolísticos. Es obvio que la concesión beneficia al monopolista o cuasi monopolista, porque a sus competidores se les impide mediante violencia entrar en este campo; también es evidente que los posibles competidores se ven dañados y forzados a aceptar menores remuneraciones en campos menos eficientes y productivos. Igualmente se perjudica a los consumidores, pues se les impide comprar los productos a competidores que ellos hubieran elegido libremente. Y este daño aparece independientemente de cualquier efecto en los precios de la concesión.

Aunque conceder un monopolio puede conferir directa y abiertamente un privilegio y excluir a los rivales, hoy día es mucho más probable que se conceda de forma oculta o indirecta, camuflado como algún tipo de multa a la competencia y presentado como beneficioso para el “bienestar general”. Los efectos de la concesión de monopolios son, a pesar de todo, los mismos, sean estos directos o indirectos.

La teoría del precio de monopolio es ilusoria cuando se aplica al libre mercado, pero se ajusta totalmente al caso de las concesiones de monopolios y cuasi monopolios. Ya que aquí encontramos una distinción identificable, no la espuria distinción entre precio “de competencia” y precio “de monopolio” o “monopolístico”, sino entre el precio de libre mercado y el precio de monopolio. Porque el precio de libre mercado es conceptualmente identificable y definible, mientras el “precio de competencia” no lo es[80]. El monopolista, como receptor de un privilegio monopolístico podrá obtener un precio de monopolio por el producto si su curva de demanda es inelástica, o suficientemente menos elástica, en el libre mercado. En el mercado libre, toda curva de demanda para una firma es elástica por encima del precio de libre mercado: en caso contrario, la empresa tendría un incentivo para subir sus precios e incrementar sus ingresos. Pero la concesión de un privilegio de monopolio hace que la curva de demanda del consumidor sea menos elástica, pues el consumidor se ve privado de productos sustitutivos de otros posibles competidores.

Cuando la curva de demanda de una empresa se mantenga altamente elástica, el monopolista no cosechará una ganancia monopolística de ello. Los consumidores y competidores seguirán viéndose perjudicados, por la limitación del comercio, pero los monopolistas no ganarán, porque su precio e ingresos no serán tan altos como antes. Por otro lado, si su curva de demanda es inelástica, establecerá un precio de monopolio para maximizar sus ingresos. La producción tiene que restringirse con el fin de alcanzar el mayor precio. Tanto la restricción de la producción como el mayor precio del producto perjudican a los consumidores. Al contrario que en condiciones del libre mercado, no podemos seguir diciendo que una restricción de la producción (como en un cártel voluntario) beneficie a los consumidores al llegar al punto de mayor valor productivo; al revés: los consumidores se ven perjudicados porque su libre elección se hubiera hecho efectiva a un precio de libre mercado. A causa de la fuerza coactiva aplicada por el estado, no pueden adquirir bienes libremente de quienes desean venderlos. En otras palabras, cualquier aproximación hacia el precio de equilibrio y punto de producción del libre mercado para cualquier producto beneficia a los consumidores y por tanto beneficia asimismo a los productores. Cualquier movimiento que se aleje del precio y producción del libre mercado perjudica a los consumidores. El precio de monopolio que resulta de este privilegio se aleja del precio de libre mercado, luego rebaja la producción y eleva los precios por encima de los que se habrían establecido si los consumidores y los productores pudieran comerciar libremente.

En este caso, no podemos usar el argumento de que la restricción de la producción es voluntaria porque los consumidores hacen inelástica su propia curva de demanda. Los consumidores solamente son completamente responsables de su curva de demanda en el libre mercado y solo esta curva de demanda puede tratarse como una expresión de su elección voluntaria. Una vez que el gobierno interviene para prohibir comerciar y conceder privilegios, deja de haber completa acción voluntaria. Se fuerza a los consumidores, lo quieran o no, a tratar con el monopolista para cierto tipo de compras.

Todos los efectos que los teóricos del precio de monopolio han atribuido erróneamente a los cárteles voluntarios sí se aplican a los monopolios gubernamentales. La producción se restringe y los factores se asignan erróneamente. Es verdad que los factores no específicos quedan libres para producir en otro lugar. Pero podemos decir que esta producción satisfará menos a los consumidores que bajo condiciones de libre mercado; además, los factores ganarán menos en otras ocupaciones.

No puede haber nunca beneficios duraderos del monopolio, pues los beneficios son efímeros y todos acaban reduciéndose a un retorno uniforme de intereses. A largo plazo, los retornos del monopolio se imputan a algún factor. ¿Qué factor se está monopolizando en este caso? Es obvio que este factor es el derecho a entrar en la industria. En el mercado libre, este derecho no tiene límites para nadie; en cambio, aquí el gobierno ha concedido privilegios especiales de entrada y venta y son estos privilegios o derechos especiales los responsables de la ganancia monopolística extra que es el precio de monopolio. Por tanto, el monopolista obtiene una ganancia de monopolio, no por poseer ningún factor productivo, sino por un privilegio especial otorgado por el gobierno. Y esta ganancia no desaparece a largo plazo como los beneficios: es permanente, mientras se mantenga el privilegio y las valoraciones de los consumidores continúen como están. Por supuesto, la ganancia del monopolio tenderá a ser capitalizada en el valor de los activos de la empresa, de forma que los propietarios subsiguientes que inviertan en la empresa después de concedido el privilegio y de que se lleve a cabo la capitalización, solo ganarán los retornos de un interés, generalmente uniforme, sobre su inversión.

Toda esta explicación puede aplicarse tanto a los cuasi monopolistas, como a los monopolistas. Los cuasi monopolistas tienen algunos competidores, pero su número está restringido por el privilegio gubernamental. En este caso, cada cuasi monopolio tendrá una curva de demanda diferente para su producto en el mercado y se verá afectado de forma distinta por el privilegio. Aquellos cuasi monopolistas cuya curva de demanda se vuelva inelástica obtendrán ganancias monopolísticas, aquellos cuyas curvas de demanda se mantengan altamente elásticas no ganarán con el privilegio. Ceteris paribus, por supuesto, un monopolista es más posible que obtenga ganancias de monopolio que un cuasi monopolista, pero la posibilidad de lograr una ganancia y el volumen de esta depende únicamente de los datos de cada caso en particular.

Debemos advertir de nuevo lo que hemos señalado antes: incluso cuando ningún monopolista o cuasi monopolista pueda alcanzar un precio de monopolio, los consumidores seguirán viéndose perjudicados, pues se les impide comprar a los productores más eficientes y más productivos. Así que se restringe la producción y la disminución en la cantidad producida (en particular en los productos fabricados más eficientemente) sube el precio para los consumidores. Si el monopolista o cuasi monopolista consigue asimismo un precio de monopolio, el daño a los consumidores y la mala asignación de la producción se redoblará.

Como la concesión descarada de monopolios o cuasi monopolios normalmente se considera directamente perjudicial para el público, los gobiernos han descubierto una serie de métodos para darlos indirectamente, así como argumentos variados para justificar estas medidas. Pero todos tienen los efectos comunes a las concesiones de monopolios o cuasi monopolios y a los precios de monopolio cuando se obtienen.

Los principales tipo de concesiones monopolistas (monopolios y cuasi monopolios) son los siguientes: (1) cárteles impuestos por el gobierno, a los que se obliga a unirse todas las empresas de una industria; (2) cárteles virtuales impuestos por el gobierno, como cuotas de producción impuestas por la política agrícola estadounidense; (3) licencias, que requieren cumplir con las normas del gobierno antes de que se permita a una persona o empresa entrar en ciertas líneas de producción y que asimismo requieren el pago de una cuota, pago que sirve como tasa de penalización para empresas más pequeñas con menor capital, a las que así se les dificulta competir con empresas más grandes; (4) estándares de “calidad”, que impiden la competencia de lo que el gobierno (no los consumidores) define como productos de “calidad inferior”; (5) aranceles y otras medidas que imponen una tasa de penalización a los competidores de fuera de una región geográfica determinada; (6) restricciones a la inmigración, que prohíben la competencia entre trabajadores, así como de emprendedores, que en otro caso se trasladarían desde otra región geográfica del mercado mundial; (7) leyes de trabajo infantil, que prohíben la competencia laboral de trabajadores por debajo de cierta edad; (8) leyes de salario mínimo, que, al causar desempleo en los trabajadores menos productivos, eliminan su competencia en los mercados laborales; (9) leyes de horarios máximos, que obligan a un desempleo parcial a trabajadores dispuestos a trabajar más horas; (10) sindicación obligatoria, como la que impone la Ley Wagner-Taft-Hartley, causando desempleo entre los trabajadores con menor antigüedad o influencia política en el sindicato; (11) servicio militar, que obliga a muchos jóvenes a quedarse fuera del mercado laboral; (12) cualquier tipo de sanción gubernamental a cualquier forma de organización industrial o mercantil, como leyes antitrust, impuestos especiales a cadenas de tiendas, impuestos a rentas empresariales, leyes de horarios comerciales, que impiden abrir negocios a ciertas horas o prohibiendo la venta ambulante o puerta a puerta; (13) leyes de conservación de la naturaleza, que restringen forzosamente la producción; (14) patentes, en las que se prohíbe que descubrimientos independientes posteriores acerca de un proceso se apliquen a un campo productivo[81],[82].

Los cárteles obligatorios obligan a todos los productores de una industria a formar parte de una organización real o virtual. En lugar de ser directamente excluidas de una industria, se obliga a las empresas a cumplir cuotas de producción máxima impuestas por el gobierno. Invariablemente, estos cárteles van de la mano de un programa de control de precios mínimos impuesto por el gobierno. Cuando el gobierno se da cuenta de que el control de precios mínimos lleva por sí mismo a excedentes no vendidos y problemas en la industria, impone restricciones de cuota en la producción de los fabricantes. Esta acción no solo daña a los consumidores restringiendo la producción y disminuyendo la cantidad producida: la producción deben asimismo llevarla a cabo ciertos productores designados por el Estado. Independientemente de cómo se fijen las cuotas, estas son arbitrarias; y a medida que pasa el tiempo, distorsionan más y más la estructura de la producción que trata de ajustarse a las demandas del consumidor. Se prohíbe que nuevas empresas más eficientes sirvan a los consumidores y se protege a empresas ineficientes porque sus antiguas cuotas les eximen de la necesidad de mejorar su competitividad. Los cárteles obligatorios constituyen un refugio en el que prosperan las empresas ineficientes a costa de las eficientes y de los consumidores.

Se ha prestado poca atención a las licencias, a pesar de que constituyen una de las más importantes (y en constante crecimiento) imposiciones monopolísticas en la actual economía estadounidense. Las licencias restringen deliberadamente la oferta de trabajo y de empresas en las ocupaciones licenciadas. Se imponen diversas reglas y requisitos para trabajar en dicha ocupación o entrar en ciertas líneas de negocio. A aquellos que no cumplan las normas se les impide la entrada. Es más, quienes no puedan permitirse el precio de la licencia no pueden entrar. Las cuotas muy altas son un enorme obstáculo para competidores con poco capital inicial. Algunas licencias, como las requeridas para el negocio de venta de bebidas alcohólicas y taxis, imponen en algunos estados un límite absoluto al número de empresas en el negocio. Estas licencias son negociables, por lo que cualquier nueva empresa debe adquirírsela a otra que desee dejar el negocio. Es evidente en esta disposición la rigidez, la ineficiencia y la falta de adaptabilidad a los deseos cambiantes de los clientes. La compraventa de derechos de licencias también demuestra la carga que imponen las licencias a quienes entren en el negocio. El profesor Machlup apunta que la administración gubernamental de las licencias está casi invariablemente en manos de miembros del comercio y convincentemente lo compara con los acuerdos de los gremios “autogobernados” de la Edad Media[83].

Los certificados de conveniencia y necesidad se solicitan para empresas en industrias reguladas por comisiones gubernamentales (como ferrocarriles, líneas aéreas, etc.). Actúan como licencias, pero generalmente son más difíciles de obtener. El sistema excluye a posibles candidatos a un campo, concediendo un privilegio monopolístico a las empresas remanentes, además de someterlas a órdenes detalladas de la comisión. Como estas órdenes contradicen a las del mercado libre, invariablemente generan ineficiencias impuestas y perjudican a los consumidores[84].

Las licencias a trabajadores, a diferencia de las licencias para negocios, difieren de la mayoría de las demás concesiones monopolísticas, que pueden conferir un precio de monopolio. Pues las primeras licencias siempre confieren un precio restringido. Los sindicatos obtienen tipos de salarios restringidos, restringiendo la oferta de trabajo en una ocupación. Aquí prevalecen de nuevo las mismas condiciones: otros factores son excluidos a la fuerza y, como el monopolista no posee estos factores excluidos, no pierde ningún ingreso. Como una licencia siempre restringe la entrada en un campo, siempre rebaja la oferta y aumenta los precios o los niveles salariales. La razón por la que una concesión monopolística a una empresa no siempre aumenta los precios es que los negocios siempre pueden expandir o disminuir su producción a su capricho. Las licencias a tenderos no reducen necesariamente la oferta total, porque no excluye un aumento indefinido de tiendas licenciadas, que pueden contrarrestar la laxitud creada por la exclusión de posibles competidores. Pero, aparte de las horas trabajadas, la restricción de acceso a un mercado laboral debe siempre reducir la oferta total de ese trabajo. Por lo tanto, las licencias y otras concesiones monopolísticas a negocios pueden conferir un precio de monopolio o no, dependiendo de la elasticidad de la curva de demanda, mientras que las licencias a trabajadores siempre confieren un precio sobre las licencias restringido y más alto.

Uno de los argumentos favoritos en favor de las leyes de licencias y otros tipos de estándares de calidad, es que el gobierno debe “proteger” a los consumidores asegurando que los trabajadores y negocios venden bienes y servicios de la máxima calidad. Por supuesto, cabe responder que la “calidad” es un término altamente elástico y relativo y lo fijan los consumidores con sus acciones libres en el mercado. Los consumidores deciden de acuerdo con sus propios gustos e intereses, en particular de acuerdo con el precio que desean pagar por el servicio. Por ejemplo, puede resultar que asistir durante cierto número de años a un determinado tipo de escuela genere doctores de la mejor calidad (aunque es difícil ver por qué el gobierno debe proteger al público de vendedores de cremas faciales sin licencia o fontaneros sin título oficial o con menos de diez años de experiencia). Pero al prohibir la práctica de la medicina a gente que no cumple estos requisitos, el gobierno está perjudicando a consumidores que contratarían los servicios de estos competidores ilegales, protegiendo a doctores “cualificados” pero menos productivos ante la competencia externa y concediendo precios restringidos a los doctores restantes[85]. Se impide que los consumidores elijan tratamientos de menor calidad para molestias menores a cambio de un precio más bajo y también se impide que se acuda a doctores que sigan teorías médicas distintas de las sancionadas por las escuelas de medicina aprobadas por el Estado.

Puede entenderse hasta qué punto estos requisitos se diseñan para proteger la salud del público y hasta qué punto para restringir la competencia a partir del hecho de dar consejos médicos gratis sin licencia raramente es un delito. Solamente la venta de consejo médico requiere una licencia. Como hay quien puede verse igual o más dañado por un consejo médico gratuito que por uno comprado, el fin principal de la regulación resulta claramente ser restringir la competencia, en lugar de proteger al público[86].

Hay otros estándares de calidad de la producción que tienen efectos aun más dañinos. Estos imponen definiciones gubernamentales de productos y obligan a los negocios a ajustarse a las especificaciones establecidas por estas definiciones. Así, el gobierno define “pan” como un producto con cierta composición. Se supone que esto es una protección contra la “adulteración”, pero en realidad prohíbe las mejoras. Si el gobierno define un producto de cierta manera, prohíbe los cambios. Un cambio, para ser aceptado por los consumidores, tiene que ser una mejora, ya sea literal o en forma de un precio inferior. Pero puede costar mucho tiempo, si es que se logra, persuadir a la burocracia gubernamental para que cambie los requisitos. Entre tanto, se perjudica la competencia y se bloquean las mejoras tecnológicas[87]. Los estándares de “calidad”, al trasladar las decisiones sobre la calidad de los consumidores a arbitrarias comisiones gubernamentales, imponen rigideces y monopolización en el sistema económico.

En una economía libre, habría amplios medios para obtener reparaciones por daños directos o “adulteración” fraudulenta. No se necesitaría ningún sistema de “estándares” gubernamentales ni un ejército de inspectores de la administración. Si un hombre vendiera comida adulterada, está claro que el vendedor ha cometido un fraude, violando su contrato de venta de comida. Así, si A vende a B cereales para el desayuno que resultan ser paja, A ha cometido un acto ilegal de fraude diciendo a B que le vendía comida, cuando en realidad le vendía paja. Esto es punible en tribunales bajo la “ley libertaria”, el código legal de la sociedad libre que prohibiría toda invasión de personas y propiedades. La pérdida del producto y del dinero, además de la reparación de daños (pagados a la víctima, no al Estado), formarían parte de la pena por fraude. No se necesita ninguna administración para evitar ventas fraudulentas: si una persona sencillamente vende algo que llama “pan”, debe seguir la definición común de pan para los consumidores y no una especificación arbitraria. Sin embargo, si especifica la composición de la barra, puede ser encausado si miente. Debe señalarse que el delito no es la mentira por sí misma, que es un problema moral fuera de la jurisdicción de una empresa de defensa en un mercado libre, sino incumplir un contrato (apropiarse de la propiedad de otro bajo falsedad y sin, por tanto, culpable de fraude). Si, por otro lado, el producto adulterado, daña la salud del comprador (con contener algún producto tóxico, por ejemplo), el vendedor será más responsable por dañar a atacar a la persona del comprador[88].

Otro tipo de control de calidad es la supuesta “protección” a los inversores. Las regulaciones de la SEC obligan a las nuevas compañías que venden acciones, por ejemplo, a cumplir con ciertas reglas, emitir folletos, etc. El efecto neto es perjudicar a las compañías nuevas, especialmente a las pequeñas y restringirse la adquisición de capital, confiriendo así un privilegio monopolístico a las empresas preexistentes. Se prohíbe a los inversores invertir en empresas particularmente arriesgadas. Las regulaciones de la SEC, las leyes “Blue-Sky”, etc. restringen, por tanto, la creación de nuevas empresas e impiden la inversión en negocios arriesgados, pero que quizá tuvieran éxito. De nuevo, la eficiencia en el negocio y el servicio al consumidor se ven afectados[89].

Los códigos de seguridad son otro tipo común de estándar de calidad. Prescriben los detalles de la producción e ilegalizan las diferencias. El método del libre mercado de ocuparse de, por ejemplo, el derrumbamiento de un edificio que mata a varias personas es enviar al propietario del edificio a la cárcel por homicidio. Pero el libre mercado no puede tolerar un código de “seguridad” arbitrario antes de que se produzca un crimen. El sistema actual no trata al dueño del edificio como un asesino virtual si aquel se derrumbara, solamente paga una cantidad por daños. De esta manera, la invasión de una persona queda relativamente impune. Por otro lado, proliferan los códigos administrativos y su efecto general es impedir mejoras importantes en la industria de la construcción y así conferir privilegios monopolísticos a los constructores preexistentes, en contraste con competidores potencialmente innovadores[90]. Por tanto, evitar los códigos de seguridad mediante sobornos permite al agresor real (el constructor cuya propiedad daña a alguien) a continuar impune e irse de rositas.

Podría objetarse que las empresas de defensa en el libre mercado deben esperar a que la gente quede herida para castigar, en lugar de impedir, el delito. Es verdad que en el libre mercado solamente pueden castigarse los actos patentes. Nadie intenta tiranizar a otros basándose en que podría prevenirse así algún futuro delito. Con la teoría de la “prevención”, cualquier tipo de invasión de la libertad personal puede estar justificada y de hecho lo está. Es sin duda un procedimiento absurdo intentar “prevenir” unas pocas invasiones futuras realizando invasiones continuas a todos[91].

También se imponen regulaciones de seguridad en contratos laborales. Se prohíbe que trabajadores y empresarios acuerden términos del contrato que no obedezcan a determinadas reglas gubernamentales. La consecuencia es una pérdida impuesta a trabajadores y empresarios, a quienes se les deniega su libertad de contratar y deben elegir otros empleos peor remunerados. Por tanto se distorsionan y asignan incorrectamente los factores en relación tanto con la máxima satisfacción de los consumidores como con el máximo retorno de los factores. La industria se convierte en menos productiva y flexible.

Otro uso de las “regulaciones de seguridad” es impedir la competencia geográfica, es decir, evitar que los consumidores compren bienes de productores eficientes ubicados en otras áreas geográficas. Analíticamente, hay poca diferencia entre la competencia en general y en ubicación, pues la ubicación es simplemente una de las muchas ventajas o desventajas que poseen las empresas en competencia. Así, los gobiernos han organizado cárteles obligatorios de leche, que fijan precios mínimos y restringen la producción y se realizan embargos absolutos a importaciones de leche fuera del Estado, bajo la pantalla de la “seguridad”. Por supuesto, el efecto es evitar la competencia y permitir un monopolio de precios. Además, a menudo se exigen a los productos de fuera del Estado requisitos de seguridad que van mucho más allá de los impuestos a empresas locales[92].

Los aranceles y las diversas formas de cuotas de importación prohíben, parcial o totalmente, la competencia geográfica para diversos productos. Las empresas locales obtienen un cuasi monopolio y, generalmente, un precio de monopolio. Los aranceles perjudican a los consumidores dentro del área “protegida”, al impedirles comprar a competidores más eficientes a un mejor precio. También perjudican a las empresas extranjeras más eficientes y a los consumidores en todas las áreas, a quienes se les impide gozar de las ventajas de la especialización geográfica. En un mercado libre, los mejores recursos tienden a asignarse a sus ubicaciones más productivas. Al bloquear el comercio internacional se obliga a los factores a obtener remuneraciones inferiores en tareas menos eficientes y de menor valor productivo.

Los economistas han dedicado mucha atención a la “teoría del comercio internacional”, una atención más allá de su importancia analítica. Pero, en el libre mercado, no habría una teoría diferente del “comercio internacional” en absoluto, y el libre mercado es la base de los problemas analíticos fundamentales. El análisis de las situaciones intervencionistas consiste simplemente en comparar sus efectos con lo que habría ocurrido en un mercado libre. Las “naciones” pueden ser importantes política y culturalmente, pero económicamente solo aparecen como consecuencia de la intervención gubernamental, sea en forma de aranceles u otras barreras al comercio geográfico, o como alguna forma de intervención monetaria[93].

Los aranceles han inspirado una profusión de especulaciones y argumentos económicos. Los argumentos en favor de los aranceles tienen una cosa en común: todos intentan probar que los consumidores del área protegida no se ven explotados por el arancel. Todos estos intentos son en vano. Hay muchos argumentos. Los habituales son las preocupaciones acerca de una “balanza comercial desfavorable”. Pero cada individuo decide acerca de sus compra y por tanto determina si su balanza es “favorable” o “desfavorable” y “desfavorable” es un término equívoco pues cada compra es la acción más favorable para el individuo en ese momento. Lo mismo puede decirse de balance consolidado de una región o país. No puede haber un balance comercial “desfavorable” para una región, salvo que lo quieran quienes comercian, ya sea vendiendo su reserva de oro o pidiendo prestado a otros (siendo los préstamos concedidos voluntariamente por los acreedores).

Lo absurdo de los argumentos a favor de los aranceles puede verse cuando llevamos su idea a su conclusión lógica, digamos en el caso de dos individuos, a los que llamaremos Jones y Smith. Este es un uso válido de la reducción al absurdo, pues los mismos efectos cualitativos aparecen cuando se fija un arancel a toda una nación que cuando se fijan a una o dos personas, la diferencia es solo de grado[94]. Supongamos que Jones tiene una granja, “Jones’ Acres”, y Smith trabaja para él. Imbuido de ideas pro aranceles Jones pide a Smith que “compre en Jones’ Acres”. “Mantén el dinero en Jones’ Acres”, “que no te explote la marea de productos de mano de obra barata de gente de fuera de “Jones’ Acres” y otros lemas similares se convierten en santo y seña de ambos hombres. Para asegurarse de que se cumple su objetivo, Jones fija un arancel del 1,000% sobre importaciones de todos los bienes y servicios del “extranjero”, es decir, de fuera de la granja. Como consecuencia, Jones y Smith ven cómo desaparece su tiempo de ocio, o su “problema de desempleo”, ya que trabajan de sol a sol tratando de producir todos los bienes que desean. No pueden fabricar muchos de ellos, otros sí, pero con siglos de esfuerzos. Es verdad que consiguen lo prometido por los proteccionistas: “autosuficiencia”, aunque la “suficiencia” es una mera supervivencia en lugar de un nivel confortable de vida. El dinero “queda en casa” y pueden pagarse entre sí altos salarios y precios nominales, pero descubren que el valor real de sus salarios, en términos de bienes, desciende drásticamente.

Lo cierto es que estamos de nuevo en la situación de economías aisladas o de trueque de Crusoe y Viernes. A eso es a lo que equivale efectivamente el principio del arancel. Este principio es un ataque al mercado y su objetivo lógico es la autosuficiencia de los productores individuales. Es un objetivo que, si se consigue, supondría pobreza para todos y la muerte para la mayoría de la población mundial actual. Sería un paso atrás de la civilización a la barbarie. Un arancel moderado sobre un área mayor quizá sea solamente un empujón en esa dirección, pero es un empujón, y los argumentos empleados para justificar el arancel pueden aplicarse igualmente bien a un retorno a la “autosuficiencia” de la selva[95],[96].

Una de las partes más perspicaces del análisis de Henry George del arancel proteccionista es su exposición sobre el término “protección”:

La protección implica prevención. (…) ¿Qué es lo que previene la protección mediante el arancel? Es el comercio. (…) Pero el comercio, del cual la “protección” intenta preservarnos y defendernos no es como una inundación, un terremoto o un tornado, algo que aparece sin intervención humana. El comercio implica acción humana. No puede haber necesidad de protegernos o defendernos contra el comercio salvo que haya hombres que quieran comerciar y lo intenten. Por tanto, ¿quiénes esos hombres contra cuyos esfuerzos el proteccionismo comercial nos protege y defiende? (…) el deseo de una parte, por muy fuerte que pueda ser, no puede por sí mismo generar comercio. Para cada transacción debe haber dos partes que realmente deseen comerciar y cuyas acciones sean recíprocas. Nadie puede comprar si no encuentra alguien que desee vender. Si los estadounidenses no desearan comprar bienes extranjeros, no se venderían aquí bienes extranjeros, incluso aunque no hubiera aranceles. La causa eficiente del comercio que nuestro arancel intenta prevenir es el deseo de los estadounidenses de comprar bienes extranjeros, no el deseo de los productores extranjeros por venderlos. (…) La protección no nos protege y defiende de los extranjeros, sino de nosotros mismos[97].

Curiosamente, las posibilidades a largo plazo de explotación del arancel proteccionista son mucho menores que las que generan otras formas de concesión de monopolio. Pues solo las empresas en un área están protegidas y se sigue permitiendo a cualquiera establecer allí una empresa (incluso a extranjeros). En consecuencia, otras empresas de dentro y fuera del área acudirán en masa a la industria protegida en el área protegida, hasta que acabe desapareciendo la ganancia del monopolio, aunque se mantenga la mala asignación de la producción y el daño a los consumidores. Por tanto, a largo plazo, un arancel per se no establece un beneficio permanente ni siquiera a los beneficiarios inmediatos.

Muchos autores y economistas que en otros aspectos están a favor del libre comercio han concedido validez al “argumento de la industria naciente” para un arancel proteccionista. De hecho, pocos librecambistas han cuestionado este argumento más allá de que el arancel podría prolongarse después del estado de “nacimiento” de la industria. En la práctica, esta respuesta da validez al argumento de la “industria naciente”. Además de que la analogía biológica es completamente falsa y equívoca, al comparar un negocio recién abierto con un bebé indefenso que necesita protección, lo esencial del argumento lo ha señalado Taussig:

El argumento consiste en que aunque el precio del artículo protegido sea temporalmente más alto por esta carga, acaba por bajar. Aparece la competencia (…) y acaba rebajando el precio. (…) Esta reducción en el precio local solo se produce después de un tiempo. Al principio el productor tiene dificultades y no puede igualarse a la competencia extranjera. Al final aprende cómo producir en las mejores condiciones y puede ofrecer el artículo en el mercado tan barato como el extranjero o incluso más barato[98].

Se supone que los competidores más antiguos poseen históricamente habilidades adquiridas y capital que les permite competir con ventaja frente a los nuevos. Por tanto, una protección inteligente del gobierno a las nuevas empresas, a largo plazo, promueve más que entorpece la competencia.

El argumento de la industria naciente da la vuelta a la conclusión verdadera a partir de las premisas correctas. Es cierto el hecho de que el capital se haya inyectado ya en localizaciones más antiguas da a estas una ventaja, incluso si hoy día, a luz del conocimiento presente y los deseos de los consumidores, las inversiones se hubieran hecho en lugares nuevos. Pero de lo que se trata es de que siempre debemos trabajar a partir de una situación dada, con el capital que nos llega a través de la inversión de nuestros antepasados. El hecho de que nuestros antepasados cometieran errores (desde el punto de vista de nuestro superior conocimiento actual) resulta desafortunado, pero siempre debemos hacer lo mejor con lo que tengamos. No podemos ni podremos nunca investigar desde cero: si lo hiciéramos, estaríamos en la situación de Robinson Crusoe, enfrentándonos al terreno con nuestras manos desnudas y sin equipo heredado. Por tanto, debemos hacer uso de las ventajas que nos dé el capital invertido en el pasado. Subvencionar nuevas plantas podría perjudicar a los consumidores al privarles de las ventajas del capital histórico.

De hecho, si las perspectivas a largo plazo de la nueva industria son tan prometedoras, ¿por qué no entra en el nuevo campo la empresa privada, siempre a la búsqueda de nuevas oportunidades rentables de inversión? Pues porque los emprendedores se dan cuenta de que esa inversión sería antieconómica, desperdiciando capital, terreno y trabajo que de otra forma se invertirían en satisfacer deseos más urgentes de los consumidores. Como dice Mises:

La verdad es que el establecimiento de una industria naciente es ventajoso desde un punto de vista económico solo si la superioridad del nuevo emplazamiento es tan importante que sobrepasa las desventajas que ocasiona el abandono de bienes de capital inconvertibles e intransferibles invertidos en las plantas más antiguas. Si ocurre esto, las nuevas plantas podrán competir con éxito con las antiguas sin recibir ninguna ayuda del gobierno. Si no ocurre esto, la protección que se les concede es un desperdicio, aun cuando sea temporal y permita a la nueva empresa sostenerse en el futuro. Los aranceles se convierten virtualmente en una subvención que los consumidores se ven obligados a pagar como compensación por el uso de factores de producción escasos para reemplazar bienes de capital aun útiles que ahora se desperdician y el desvío de estos factores escasos de otros usos que podrían haber generado servicios más valorados por los consumidores. (…) En ausencia de aranceles, la migración de industrias [a mejores ubicaciones] se pospone hasta que los bienes de capital invertidos en las viejas plantas se amortizan o se vuelven obsoletos por las mejoras tecnológicas que son tan importantes que obligan a su reemplazo por nuevo equipamiento[99].

Lógicamente, el argumento de la industria naciente debe aplicarse al comercio interlocal e interregional igual que al internacional. Una de las razones de su persistencia es no darse cuenta de ello. De hecho, extender lógicamente el argumento debería de implicar que es imposible que exista y prospere ninguna empresa nueva frente a la competencia de empresas más antiguas, donde quiera que estas estén. A pesar de todo, las empresas nuevas tienen su propia ventaja peculiar para compensar la del capital ya invertido por las más antiguas. Las nuevas empresas pueden empezar de nuevo con el equipo más nuevo y productivo y en las mejores localizaciones. Las ventajas y desventajas de una nueva empresa deben sopesarse por los emprendedores en cada caso, para descubrir la forma de actuar más rentable y por tanto, la que da mejor servicio[100].

Los trabajadores también pueden pedir concesiones geográficas de oligopolio en forma de restricciones a la inmigración. En el libre mercado, la inevitable tendencia es igualar los niveles salariales para el mismo trabajo productivo en todo el mundo. Esta tendencia depende de dos modos de ajuste: traslado de negocios de áreas de salarios altos a áreas de salarios bajos y trabajadores trasladándose de áreas de salarios bajos a áreas de salarios altos. Las restricciones a la inmigración intentan ganar niveles salariales para los habitantes de un área mediante restricciones. Constituyen más una restricción que un monopolio porque (a) en el mercado laboral, cada trabajador se posee a sí mismo y por tanto los restriccionistas no tienen control sobre toda la oferta y (b) la oferta de mano de obra es grande en relación con la posible variación en las horas de un trabajador concreto, es decir, un trabajador no puede, como si fuera un monopolista, sacar ventajas de la restricción incrementando su producción para intensificarla y por tanto la obtención de un precio más alto no viene determinado por la elasticidad de la curva de demanda. El mayor precio se obtiene en todo caso por la restricción de la oferta de mano de obra. Hay una conexión entre todo el mercado laboral: los mercados laborales se entrelazan en distintas ocupaciones y el nivel general de salarios (en contraste con los de otras industrias) viene determinado por la oferta total de todos los trabajadores, en comparación con las distintas curvas de demanda para distintos tipos de trabajo en diferentes industrias. Una oferta total de mano de obra reducida en un área tiende así a cambiar todas las curvas de oferta de trabajadores individuales hacia la izquierda, incrementando así todos los niveles salariales.

Así pues, las restricciones a la inmigración pueden proporcionar niveles salariales restriccionistas para todos en el área restringida, aunque es claro que los que más ganan relativamente son los que habrían competido directamente en el mercado de trabajo con los potenciales inmigrantes. Ganan a expensas de la gente excluida, a quienes se les fuerza a aceptar trabajos peor pagados en su lugar de origen.

Obviamente, no todas las áreas geográficas ganarán con restricciones a la inmigración, solo las de altos salarios. Raramente los que están en áreas de salarios relativamente bajos tienen que preocuparse por la inmigración: la presión es para emigrar[101]. Las áreas de salarios altos ganan su posición a través de una mayor inversión de capital por cabeza que otras y luego los trabajadores de esas áreas intentan resistir la bajada de los niveles salariales que se produciría por influjo de trabajadores que vengan del extranjero.

Las barreras a la inmigración generan ganancias a costa de los trabajadores extranjeros. A pocos residentes del área les preocupan[102]. Sin embargo, generan otros problemas. En proceso de igualación de salarios, aunque renqueante, continuará en forma de exportación de inversión de capitales a países extranjeros con salarios más bajos. La insistencia en salarios altos locales crea cada vez más incentivos a los capitalistas locales para invertir fuera. Al final, el proceso de igualación se producirá de todas formas, salvo por el hecho de que la localización de recursos se verá completamente distorsionada. Se ubicarán demasiados trabajadores y demasiado capital en el exterior y demasiado poco en el interior en relación con las satisfacción de los consumidores mundiales. En segundo lugar, los ciudadanos domésticos bien pueden como consumidores perder más por las barreras a la inmigración de lo que ganan como trabajadores. Las barreras a la inmigración (a) ponen limitaciones a la división internacional del trabajo, la localización más eficiente de la población y la producción, etc. y (b) la población del país puede que esté por debajo la población “óptima” para esa área. Podría ser que una afluencia de población estimulara y una mayor producción y especialización en masa y así elevara el ingreso real per cápita. Por supuesto, a largo plazo seguirá produciéndose la igualación, pero tal vez a un nivel más alto, especialmente los países más pobres están “superpoblados” en comparación con su óptimo. En otras palabras, el país con salarios altos puede tener una población por debajo del ingreso real óptimo por cabeza y el país con salarios bajos puede tener un exceso de población por encima del óptimo. En ese caso, ambos países disfrutarán de salarios reales mayores por la inmigración, aunque los de salarios bajos ganarían más.

Está de moda hablar de la “sobrepoblación” de algunos países, como China e India y afirmar que los terrores maltusianos de población presionando sobre la oferta de alimento se están haciendo realidad en esas áreas. Es un pensamiento falso, derivado de centrarse en “países” en lugar de en el mercado mundial en general. Es falso decir que hay sobrepoblación en algunas partes del mercado y no en otras. La teoría de la “sobrepoblación” y la “infrapoblación” (en relación con un máximo arbitrario de ingresos reales por persona) se aplica correctamente al mercado en general. Si hay partes del mercado “infra” y partes “sobre” populosas, el problema lo genera, no la reproducción o la industria humana, sino las artificiales barreras gubernamentales a la inmigración. India tiene “sobrepoblación” solo porque sus ciudadanos no se van al extranjero o porque otros gobiernos no les admiten. En el primer caso, los indios toman una decisión voluntaria: aceptar salarios más bajos a cambio del beneficio psicológico de vivir en la India. Los salarios se igualan internacionalmente con solo incorporar esos factores psicológicos al salario. Además, si otros gobiernos impiden su entrada, el problema no es una “sobrepoblación” absoluta, sino las barreras coercitivas levantada contra la inmigración de personas[103].

Las pérdidas para todos como consumidores por entorpecer la división internacional del trabajo y la localización eficiente de la producción no deberían minimizarse al considerar los efectos de las barreras a la inmigración. La reducción al absurdo, aunque no es tan devastadora como en el caso de los aranceles, también es relevante en este caso. Como apuntan Cooley y Poirot:

Si es sensato erigir una barrera a lo largo de nuestras fronteras nacionales contra quienes ven mayores oportunidades aquí que en sus países de origen, ¿por qué no deberíamos erigir barreras similares entre estados y localidades en nuestra nación? ¿Por qué debería, a un trabajador con bajo salario, (…) permitírsele emigrar de una empresa de calesas en Massachusetts a las flamantes tiendas de automóviles en Detroit? (…) Competiría con los nativos de Detroit por la comida, la ropa y el alojamiento. Podría estar dispuesto a trabajar por menos que el salario establecido en Detroit, “alterando el mercado de trabajo” de aquí. (…) En todo caso, era un nativo de Massachusetts y por tanto ese estado debería asumir la total “responsabilidad por su bienestar”. Son asuntos que debemos considerar, pero nuestra respuesta sincera a todos se refleja en nuestras acciones. (…) Preferimos viajar en automóviles que en calesas. Sería una tontería intentar comprar un automóvil u otra cosa cualquiera en el libre mercado y al mismo tiempo negar a alguien una oportunidad para ayudar a producir las cosas que queremos[104].

El defensor de las leyes de inmigración que teme una rebaja en su nivel de vida está en realidad equivocándose acerca de a dónde tiene que apuntar. Implícitamente, cree que su área geográfica excede ahora mismo su punto óptimo de población. Por tanto, lo que realmente teme no es tanto la inmigración como cualquier aumento de la población. Por tanto, para ser coherente, debería defender un control obligatorio de la natalidad para frenar el crecimiento de la población que desean padres individuales.

Las leyes de trabajo infantil son un claro ejemplo de restricciones al empleo de algunos trabajadores para beneficiarse de niveles salariales restringidos para el resto. En una era de grandes discusiones acerca del “problema del desempleo”, muchos de quienes se preocupan por este defienden a la vez leyes de trabajo infantil, que impiden coactivamente emplear a cierto tipo de trabajadores. Luego las leyes de trabajo infantil equivalen a desempleo obligatorio. Por supuesto, el desempleo obligatorio reduce la oferta general de mano de obra y sube los niveles salariales restrictivamente, pues la conexión del mercado laboral difumina los efectos por todo el mercado. No solo se prohíbe trabajar al niño, sino que asimismo el gobierno disminuye arbitrariamente el ingreso de las familias con hijos y las familias sin hijos se benefician a costa de las que los tienen. Las leyes de trabajo infantil penalizan a las familias con hijos porque se prolonga así el periodo en el que los padres siguen siendo responsables económicamente de los niños.

Las leyes de trabajo infantil, al restringir la oferta de mano de obra, rebajan la producción de la economía y por tanto tienden a reducir el nivel de vida de todos en la sociedad. Además, las leyes ni siquiera tienen el efecto benéfico que el control obligatorio de la natalidad produciría al reducir la población cuando esta está por encima de su punto óptimo. La población total no se reduce (excepto por los efectos indirectos de la penalización por los niños), pero la población trabajadora, sí. Reducir la población trabajadora mientras que la consumidora permanece igual supone reducir el nivel general de vida.

Las leyes de trabajo infantil pueden tomar la forma de prohibición directa y de solicitar “papeles de trabajo” y todo tipo de requerimientos antes de poder contratar a alguien joven, generando parcialmente el mismo efecto. Las leyes de trabajo infantil se ven reforzadas asimismo por las leyes de escolarización obligatoria. Obligar a un niño a permanecer en una escuela pública y certificada por el Estado hasta cierta edad tiene el mismo efecto que prohibir su contratación y proteger a los trabajadores adultos frente a la competencia más joven. Sin embargo, la asistencia obligatoria va más allá al obligar al niño a absorber cierto servicio (escuela) cuando él o sus padres preferirían otra cosa, imponiendo así una mayor pérdida de utilidad sobre esos niños[105],[106].

Pocas veces se percibe que el servicio militar es un medio eficaz de conceder un privilegio monopolista e imponer restricciones a los salarios. El servicio militar, al igual que las leyes de trabajo infantil, elimina de la competencia parte de la fuerza laboral del mercado de mano de obra, en este caso, miembros adultos y sanos. La eliminación a la fuerza y el trabajo obligatorio en las fuerzas armadas por un salario fijo incrementa los salarios de los demás, especialmente en los campos que compiten más directamente con los trabajos de los reclutas. Por supuesto, también decrece la productividad general de la economía, compensando los incrementos de al menos unos pocos de los trabajadores. Pero, igual que en otros casos de concesiones monopolísticas, algunos de los privilegiados probablemente ganarán con la acción gubernamental. Directamente, el servicio militar es método por el que el gobierno puede requisar trabajo por un salario muy por debajo del de mercado, el que tendría que pagar para conseguir alistamientos en un ejército voluntario[107].

Indirectamente se genera desempleo obligatorio a través de leyes de salario mínimo. En el libre mercado, el salario de cada uno tiende a fijarse en el valor de su productividad marginal descontada. Una ley de salario mínimo significa que se les prohíbe trabajar a aquellos cuyo valor de productividad quede por debajo del mínimo legal. El trabajador querría aceptar el trabajo y el empresario querría contratarle. Pero el decreto del Estado impide que esta contratación se lleve a cabo. Así, el desempleo obligatorio elimina la competencia de los trabajadores marginales y eleva los salarios del resto. Por tanto, aunque el objetivo declarado de una ley de salario mínimo sea mejorar los ingresos de los trabajadores marginales, el efecto real es justamente el contrario: les hace incontratables por los salarios legales. Cuando más alto sea el nivel del salario mínimo en relación con los mercados libres, mayor será el desempleo resultante[108].

Los sindicatos piden restricciones en los salarios, que, a escala parcial, causan distorsiones en la producción, menores salarios para quienes no sean miembros y bolsas de desempleo y, a escala general, llevan a mayores distorsiones y desempleo masivo permanente. Al imponer reglas de producción restrictivas, en lugar de permitir a los trabajadores individuales aceptar voluntariamente las normas laborales que fije el empresario en uso de su propiedad, los sindicatos reducen la productividad general y por tanto los niveles económicos de vida. Por tanto cualquier respaldo gubernamental a los sindicatos, como el impuesto bajo la Ley Wagner-Taft-Hartley, lleva a un régimen de restricciones salariales, daños a la producción y desempleo generalizado. El efecto indirecto en el empleo es similar al de una ley de salarios mínimos, excepto que menos trabajadores se ven afectados y en este caso se impone el salario mínimo que fija el sindicato.

Las ayudas gubernamentales al desempleo son un importante medio de subsidiar el desempleo causado por salarios o leyes de salario mínimo. Cuando las restricciones a los salarios generan desempleo, el gobierno acude a impedir que los trabajadores desempleados lesionen la solidaridad sindical y los salarios fijados por los sindicatos. Al recibir ayudas al desempleo, la mayoría de los posibles competidores de los sindicatos desaparecen del mercado de mano de obra, facilitando así una extensión indefinida de las políticas sindicales. Y esta desaparición de trabajadores del mercado la financian los contribuyentes, el público en general.

Cualquier forma de sanción gubernamental a un tipo de producción u organización de mercado lesiona la eficiencia de sistema económico e impide la máxima remuneración a los factores, así como la máxima satisfacción a los consumidores. Se sanciona a los más eficientes e, indirectamente, se subvenciona a los productores menos eficientes. Esto no solo tiende a reprimir formas de mercado que son eficientes en adaptar la economía a cambios en las valoraciones de los consumidores y en recursos disponibles, sino asimismo perpetúa formas ineficientes. Los impuestos a cadenas de tiendas dificultan las cadenas de tiendas y perjudican a los consumidores en beneficio de sus competidores ineficientes; numerosas ordenanzas prohibiendo los vendedores ambulantes destruyen una forma eficiente de mercado y emprendedores en beneficio de otros competidores menos eficientes por más influyentes políticamente; las leyes de horarios comerciales perjudican a los competidores dinámicos que desean permanecer abiertos e impiden a los consumidores maximizar sus utilidades respecto del tiempo en que hacen sus compras; los impuestos a los ingresos de las empresas generan una obligación añadida a las empresas, penalizando aquellas formas de mercado eficientes y privilegiando a sus competidores; los requisitos gubernamentales de informes a los negocios generan restricciones artificiales a empresas pequeñas con relativamente poco capital y constituyen una concesión indirecta de privilegios a las grandes corporaciones en competencia[109].